Hoje, um punhado de big techs prosperam como monopólios escondidos bem debaixo do nariz do mundo inteiro, como uma confidência amplamente conhecida mas ignorada. Elas formam o núcleo infraestrutural de um universo tecnológico em constante expansão, operando como interfaces digitais praticamente obrigatórias para a troca social e colonizando tanto a vida profissional quanto o consumo privado, além de controlar como verdadeiros mestres titereiros os fluxos de informação e comunicação.

Tolos são aqueles que acham que a Amazônia ainda é o “pulmão do mundo”. Esse posto, na verdade, foi reivindicado por outro lugar já há algum tempo: o Vale do Silício é quem atualmente faz o mundo girar.

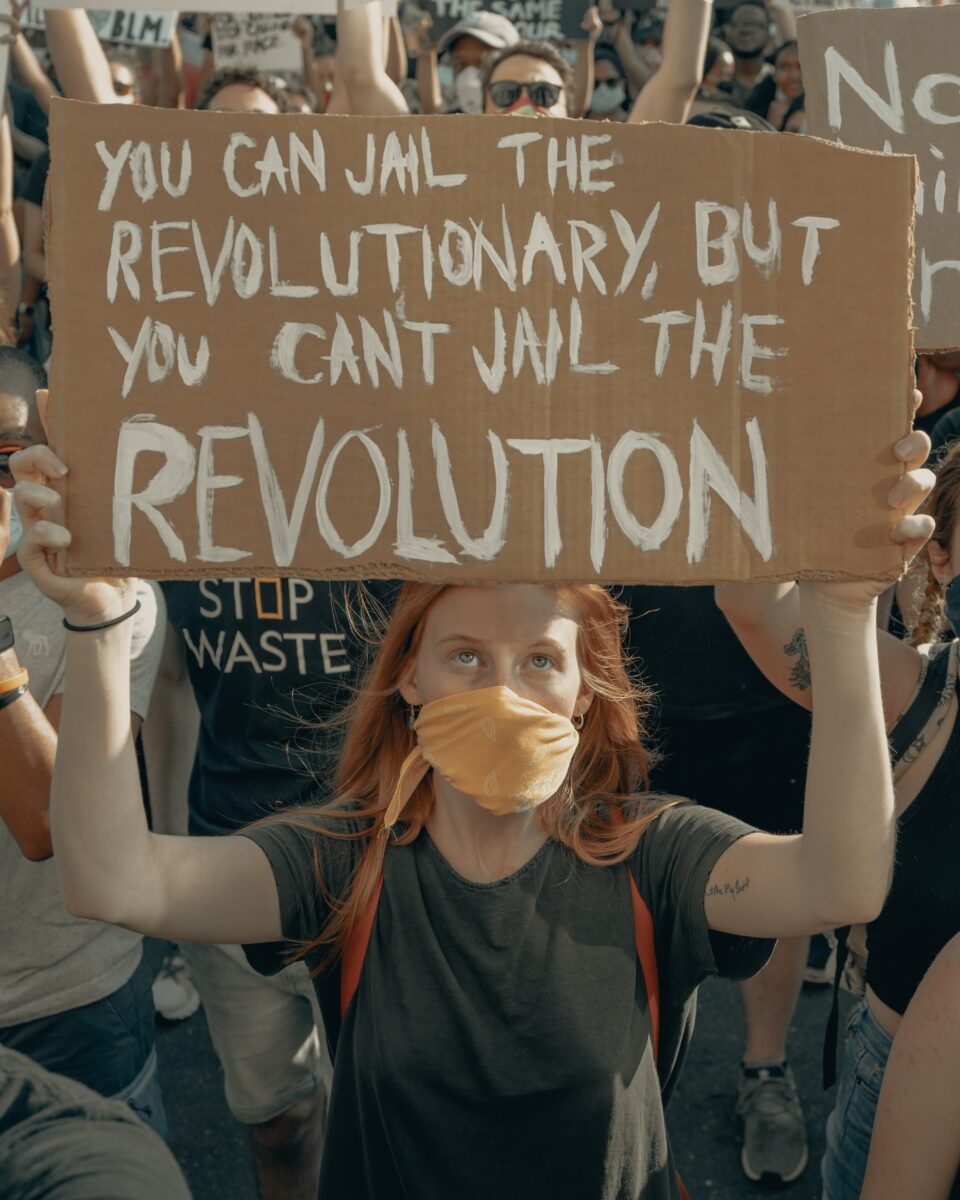

Exemplo dessa realidade tenebrosa é o que não falta: foram as plataformas digitais que mais favoreceram a ascensão da extrema direita, certo? No Brasil que elegeu Jair Bolsonaro e nos Estados Unidos que elegeram Donald Trump. E, como prova de que estamos totalmente à mercê das idas e vindas dessas grandes empresas, foram elas também que uniram forças para banir o mesmo Trump da esfera pública digitalizada depois que o ex-presidente norte-americano incitou a violência no Capitólio. Embora existam evidências legítimas de que as big techs estão mexendo um pauzinho ou outro para combater a violência política oriunda de suas próprias interfaces — mesmo que, sim, meramente por estarem sob pressão pública e forte vigilância midiática —, esses e outros casos ilustram o crescente poder que essas mega corporações exercem sobre a vida social de todo o planeta.

E o mais aterrador: em algum nível, esse poder parece ser incontrolável, o que não é necessariamente mau visto por quem acumula mais e mais dinheiro.

Essas empresas, é óbvio, extraem renda ilimitada de suas respectivas posições na economia digital. Não querem sair do trono onde estão sentadas tão confortavelmente. E, assim sendo, realengas que são, vão em busca de estratégias para ir mais além, chegando a elaboradas técnicas financeiras, que inevitavelmente são traduzidas em lucros estelares e recursos inigualáveis usados para expandir seus monopólios de plataforma em escala e escopo.

Ou seja, para a surpresa de ninguém, apesar de eventuais discursos apaixonados que dizem o contrário, no fim elas não querem ser capazes de se controlar.

Muito domínio para o própior bem

É um caso clássico de um poder que ninguém deveria ter.

As grandes empresas de tecnologia estão exercendo um impacto colossal em diversos aspectos da sociedade. Essas empresas-titãs, por serem donas de tanta magnitude e poder, têm influência determinante em várias áreas devido ao seu alcance global e domínio amplo. Tal poder é exercido em diversas frentes.

Empresas como Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft dominam seus setores, o que lhes confere uma autoridade perigosa. Elas controlam plataformas e serviços essenciais usados por bilhões de pessoas em todo o mundo, o que lhes permite ditar as regras e moldar a experiência dos usuários. É assim que as big techs conseguem acumular enormes quantidades de dados sobre os usuários, desde seus hábitos de consumo até suas preferências pessoais. E esses dados são usados para alimentar algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, permitindo às empresas melhorar seus produtos e serviços, além de segmentar anúncios e personalizar as experiências dos usuários.

É assustador pensar que big techs têm grande influência política, em um nível global, já que elas mantêm laços estreitos com governos e políticos, realizando atividades de lobby e contribuindo para campanhas políticas, o que pode levar a políticas favoráveis às suas próprias agendas e interesses. O impacto delas na economia global é verdadeiramente expressivo, tanto como criadoras de empregos quanto como impulsionadoras de setores inteiros. Por exemplo, empresas como a Amazon têm transformado o varejo e a entrega de produtos, enquanto a Apple e a Google têm moldado o mercado de aplicativos móveis.

Há quem diga que, apesar das novidades tecnológicas do nosso tempo, as grandes empresas de tecnologia apenas aumentam as tendências capitalistas pré-existentes. Em outras palavras, o que é novo não é a tendência ao monopólio, mas sim a comercialização desenfreada de pegadas digitais.

O debate em torno do papel e da influência das big techs continua evoluindo e é importante encontrar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção dos direitos e interesses dos usuários. Mas a amplitude e a profundidade da digitalização vertiginosa nos convidam a repensar a lógica do capitalismo. É uma nova lógica de acumulação, conhecida como capitalismo de vigilância — surveillance capitalism, no termo original —, voltada para extração de dados e modificação comportamental.

Capitalismo de vigilância e suas implicações

Essa mutação do capitalismo é a que cobre a abominável e escusa utilização da imensurável quantidade de dados que usuários fornecem gratuitamente a empresas de tecnologias, transformando-a em matéria-prima e produto final altamente lucrativos. Não é necessário pensar em algo fora do comum para visualizar um cenário em que alguém dá à web todo tipo de informação de mão beijada. Preferências, emoções, hábitos, posicionamento político, credo e tantas outras características que a definem enquanto pessoa e que, mais tarde, será usada para fins diversos.

Todas essas informações são consideradas dados em estado bruto. Às vezes, esses dados são usados para melhorar a experiência do usuário, personalizar conteúdo e anúncios, oferecer recomendações relevantes e aprimorar os produtos e serviços. Mas nem sempre.

5 big techs dominam o universo tecnológico por enquanto, com milhares de plataformas menores orbitando em torno delas e milhões de aplicativos construídos sobre suas costas. São elas: Alphabet (Google), Apple, Amazon, Microsoft e Meta. Com cada uma dessas empresas tendo um monopólio para chamar de seu, as big techs como um todo passaram a colonizar as principais formas e meios de troca social, sobrepondo as formas pelas quais as pessoas costumavam interagir por meio de interfaces digitais. Isso vale para comunicação e informação, para trabalho ou consumo e, ao definir os padrões para kits de ferramentas de software, e liderar o desenvolvimento do hardware para permitir a troca, essas empresas se colocaram como interfaces obrigatórias para todos os tipos de troca na economia digital.

É uma nova realidade que se sobrepõe à economia e à sociedade, com as big techs operando sob as lógicas de seu próprio jogo, sujeitando cada vez mais o resto do mundo às suas diretrizes imponentes e intrusivas. E bota intrusiva nisso.

O uso indevido de dados pessoais por parte das big techs é uma das grandes questões do mundo atual. Casos de vazamentos de dados, violações de privacidade e escândalos envolvendo o uso de informações pessoais sem o consentimento adequado dos usuários surgiram. Essas questões levantaram preocupações sobre a segurança e a proteção dos dados pessoais nas mãos dessas empresas. Para lidar com essas preocupações, algumas regulamentações de proteção de dados — como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil —, foram implementadas para fornecer maior controle e transparência sobre o uso de dados pessoais. Essas regulamentações estabelecem diretrizes sobre a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, além de fornecer aos usuários mais direitos e opções em relação ao gerenciamento de suas informações.

Há, portanto, esforços em andamento para regulamentar e proteger a privacidade dos usuários, tentando garantir que o uso dessas informações seja feito de maneira ética e legal.

Mas quando essas empresas exercem tanto poder e influência na política, na economia e na sociedade, ficamos com a pulga atrás da orelha. Um termo como capitalismo de vigilância devia dar calafrios a qualquer um.

(Falta de) limites morais

As grandes empresas de tecnologia são entidades comerciais que buscam maximizar seus lucros e crescer no mercado, então é comum que os interesses corporativos prevaleçam sobre os limites morais. Não deveria, mas é. Em muitas circunstâncias, as decisões são tomadas em detrimento de considerações morais ou éticas mais amplas e os casos de empresas acusadas de usar práticas questionáveis de coleta e uso de dados pessoais dos usuários, violando toda e qualquer privacidade, comprovam isso de maneira categórica. Além do que, algumas empresas podem estar dispostas a sacrificar a transparência ou manipular algoritmos para promover determinados conteúdos ou maximizar o engajamento, mesmo que isso signifique a disseminação de informações falsas ou prejudiciais.

O que nos leva, claro, ao episódio recente envolvendo o Telegram e sua infame mensagem que dizia aos usuários que “o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão”. A empresa, conhecidamente orgulhosa por seu desacato às autoridades — o que acaba sendo seu principal diferencial, quando comparada ao concorrente WhatsApp (ainda que esse não seja moralmente irrepreensível) —, manifestava sua ojeriza em relação ao projeto de combate às fake news que tramita na Câmara dos Deputados. Ir com unhas e dentes contra um projeto que, entre outras determinações minimamente sensatas, criminaliza a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas e determina a retirada imediata de conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, transparece a gema obscura do Telegram. E, sabemos, ela não é a única empresa que é contra a regulamentação. O que isso nos diz sobre os valores morais e éticos das big techs?

É claro que nem todas as empresas de tecnologia agem dessa maneira — principalmente, nem todos os funcionários dentro dessas empresas compactuam com tais modus operandi condenáveis. Muitas dessas pessoas têm consciência dos desafios éticos associados à tecnologia e estão pressionando por mudanças internas. Além disso, existem organizações e ativistas que trabalham para aumentar a conscientização sobre essas questões e exigir responsabilidade das big techs. A pressão da opinião pública, a concorrência no mercado e a implementação de regulamentações governamentais podem incentivar as empresas a repensar suas estratégias e considerar mais profundamente as implicações éticas de suas ações.

Embora os interesses corporativos possam influenciar as decisões das empresas de tecnologia, o que parece fugir à lógica dessas empresas é que é fundamental que haja um equilíbrio entre a busca por lucro e a responsabilidade social. A sociedade como um todo desempenha um papel crucial na definição dos limites que devem ser aplicados a essas empresas, seja por meio de regulamentações governamentais, boicotes, engajamento cívico ou outras formas de pressão. Cada vez mais a tecnologia adentra a vida das pessoas. Por um lado, isso pode ser positivo, quando essas inovações estão atreladas a resolução de um problema humano, por exemplo, ou então facilitam alguma atividade que outrora necessitava de bem mais tempo investido. Por outro lado, essas novas tecnologias podem nos tornar dependentes de certos recursos e, consequentemente, das empresas que nos trazem essas inovações.

Quando os setores de IA dessas empresas crescem desenfreadamente e as equipes de ética diminuem em ritmo similar, fica claro que temos um problema.

Mas as coisas vão realmente bem para as big techs?

Os bancos centrais exercem poder por meio dos mercados financeiros, criando várias interdependências entre domínios e interesses públicos e privados. Esse núcleo de infraestrutura é continuamente refinado por meio da extração e análise de dados, acumulando mais aluguel e poder em um ciclo que aumenta as dependências tecnológicas dos estados. É por essas e outras que os legisladores em todo o mundo precisam controlar o poder crescente das big techs, antes que elas absorvam o poder dos governos eleitos democraticamente: as grandes empresas de tecnologia se tornaram caixas eletrônicos altamente financiados para seus acionistas e executivos.

Para aqueles que acreditavam que os multibilionários da tecnologia são intocáveis, parece impensável qualquer cenário que não remeta àquela imagem de Tio Patinhas nadando num mar infinito de dinheiro. Mas o futuro talvez não seja tão promissor a essas empresas quanto imaginamos.

Em 2020, o mundo foi forçado a frear bruscamente. A pandemia forçou as pessoas a mudarem suas vidas profissionais e sociais totalmente. Para a grande tecnologia, isso foi um grande impulso, já que essas transformações apontaram muito para a vida online. As principais empresas de tecnologia atingiram os níveis mais altos de capitalização de mercado na história, o que permitiu com que contratassem e investissem significativamente. Depois de um tempo interminável, as coisas voltaram ao normal e a maioria das pessoas se reajustou do mundo virtual para o real, num balanço funcional entre os dois, deixando as grandes empresas de tecnologia com planos ainda mais megalomaníacos, expostas ao superestimar o crescimento das atividades online. Presumiram, erroneamente, que as pessoas iriam para o mundo virtual e ficariam lá, mas não foi o caso.

O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, descobriu que os gastos online aumentaram de 10,3% antes da pandemia em 2019 para 14,9% em 2020 durante a pandemia, mas depois caíram para 12,2% em 2021 após o levantamento das restrições. A grande tecnologia foi, portanto, forçada a ajustar suas expectativas de crescimento. Mas a volta à normalidade não é a única má notícia na perspectiva da Meta e de outras empresas.

Como o resto da economia, as big techs sentiram o efeito de uma sucessão de choques. A inflação galopante, o aumento dos preços da energia e a interrupção das cadeias de suprimentos globais têm sido notícias tristes para as famílias, especialmente aquelas com renda mais baixa, e para as empresas, que em alguns casos não tiveram escolha a não ser fechar as portas. As empresas de tecnologia também sofrem. Eles enfrentam custos crescentes e demanda menor em suas principais operações de negócios, como a publicidade da Meta, que perdeu 4% de sua receita no último trimestre. E os bancos centrais aumentaram as taxas de juros, atingindo a indústria de tecnologia, que passou a depender de quantias colossais de dinheiro de baixo custo.

Por outro lado, visto que as big techs respondem ao lobby e têm relações estreitas com políticos e instituições que ditam os caminhos da economia, virou algo frequente nos últimos meses vermos CEOs convocando as pessoas a voltarem a trabalhar presencialmente, devido ao impacto econômico negativo que o trabalho remoto representa para grandes cidades. Um caso recente foi o de um dos criadores do Chat GPT, Sam Altman, que disse que o home office foi “um erro”. Isso só mostra, mais uma vez, que a lua que dita o vaivém das marés dessas empresas é inconstante e moralmente questionável.

Com um presente em que líderes de Estado são forçados a dividir poder com os Zuckerbergs, Bezos e Musks do mundo, previsões para o futuro talvez não venham a calhar. Melhor pensar no que fazer hoje.

Mas isso só é possível no caso de a tecnologia já não ter mudado o nosso comportamento para sempre.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista