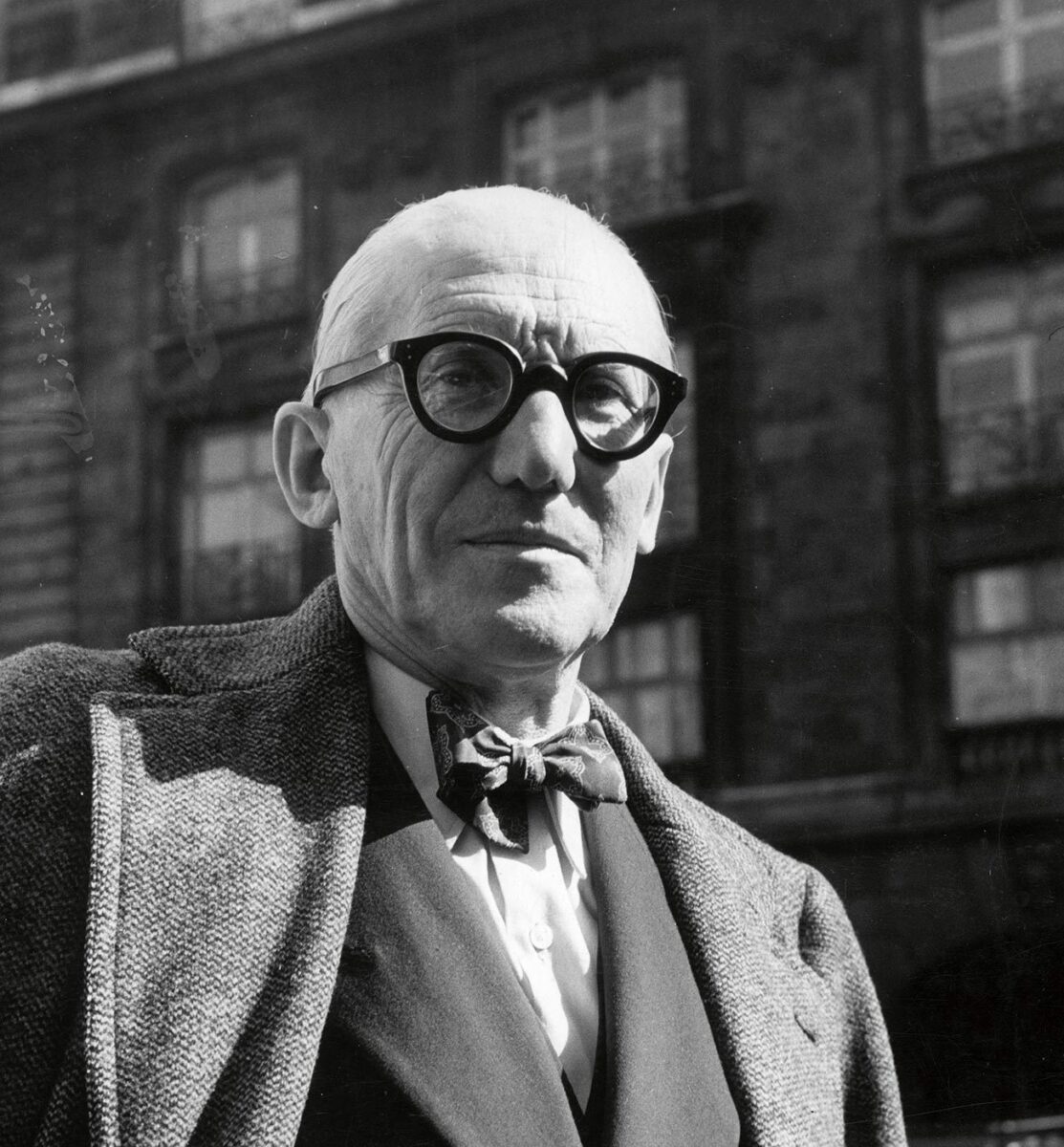

Le Corbusier (1887-1965) foi possivelmente o mais influente arquiteto do século XX. Não só o mais influente: o mais controverso também. Com o centenário de seu clássico manifesto Por uma arquitetura (Vers Une Architecture, no francês), vale refletir sobre o que a tapeçaria teórica e a prática contida na obra representou, e representa, para a arquitetura contemporânea. Tanto a obra em questão quanto a carreira de Le Corbusier foram construídas a partir de ideias realmente inovadoras, mas ideias que, de acordo com muitos especialistas (munidos, claro, com o distanciamento temporal), não tinham em vista o mundo assim como ele.

Independentemente disso, fato é que há um pré-Corbusier e pós-Corbusier. Não é sempre que vemos esse papel de divisor de águas atribuído à uma única pessoa, e isso vale para qualquer área. Ou seja: controverso, sim; irrelevante, jamais.

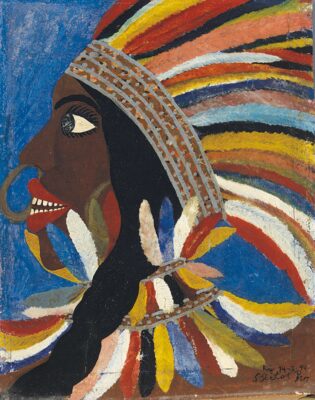

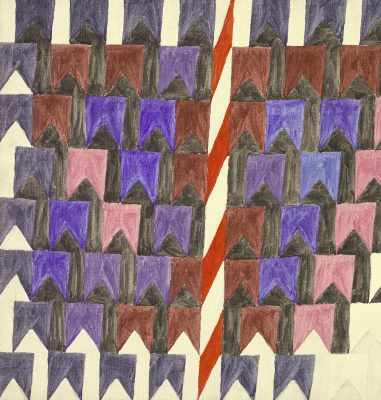

Nascido em 1887 na Suíça, Le Corbusier começou sua vida profissional como pintor e designer de móveis. Foi em seus tempos de aprendiz de relojoeiro, aliás, que começou a desenvolver uma consciência de estrutura e sua apurada precisão, algo fundamental em tudo que produziu posteriormente. Seu interesse por arquitetura, o levou a se matricular na Escola de Artes de La Chaux-de-Fonds, onde estudou sob a orientação de Charles L’Eplattenier (1874-1946), um mentor crucial que o introduziu ao pensamento vanguardista da época. Em 1907, se embrenhou profundamente na cena artística parisiense ao se mudar para a capital francesa. Lá, trabalhou com arquitetos proeminentes, como Auguste Perret (1874-1954) e Peter Behrens (1868-1940), adquirindo uma compreensão profunda da aplicação de materiais modernos em projetos arquitetônicos. Essas experiências o ensinaram a enxergar beleza em uma abordagem funcionalista do design, quando a forma segue a função e não ao contrário — eis a filosofia que se tornaria um pilar fundamental da arquitetura moderna.

Le Corbusier não apenas revolucionou a forma física dos edifícios, mas também introduziu novos materiais e técnicas construtivas. Ele foi pioneiro em adotar o concreto armado como material de construção principal, o que permitiu a criação de estruturas mais esbeltas, abertas e flexíveis. Essa abordagem inovadora influenciou a estética da arquitetura moderna e contribuiu para a rapidez e eficiência da prática da construção.

Tendo em vista essa sua veia radicalmente transformadora, logo se imagina que, por trás de tudo (ou na frente de tudo), houvesse uma pessoa detentora de um arcabouço teórico amplo capaz de estruturar ideias de maneira clara e sedutora. Além de seus projetos arquitetônicos e urbanísticos, Le Corbusier era um prolífico escritor e teórico — o que nos leva ao famoso Por uma arquitetura.

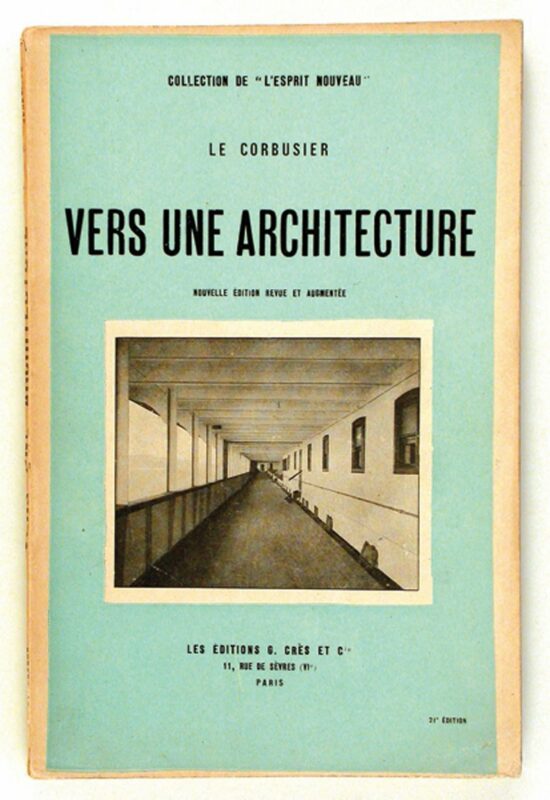

Publicado como livro há cem anos, em 1923, baseado parcialmente em artigos anteriores, Por uma arquitetura é um manifesto do modernismo que defendia a aplicação tecnológica a projetos de edifícios, tomando a beleza e a lógica das máquinas e da engenharia de viadutos, transatlânticos e silos de grãos como a mais importante. O manifesto também promove — há quem diga “acima de tudo” — o próprio Le Corbusier, como um homem (quiçá, o único) habilitado a dar vida ao novo mundo proposto. É um caso clássico de um egocentrismo que, de boca cheia, diz: “O mundo precisa disso e ninguém melhor do que eu para fornecê-lo”. Em defesa de Corbusier, se havia alguém que podia fazer isso à época, era ele. E, de um jeito ou de outro, Le Corbusier o fez.

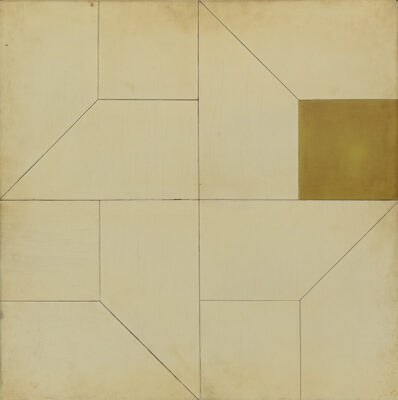

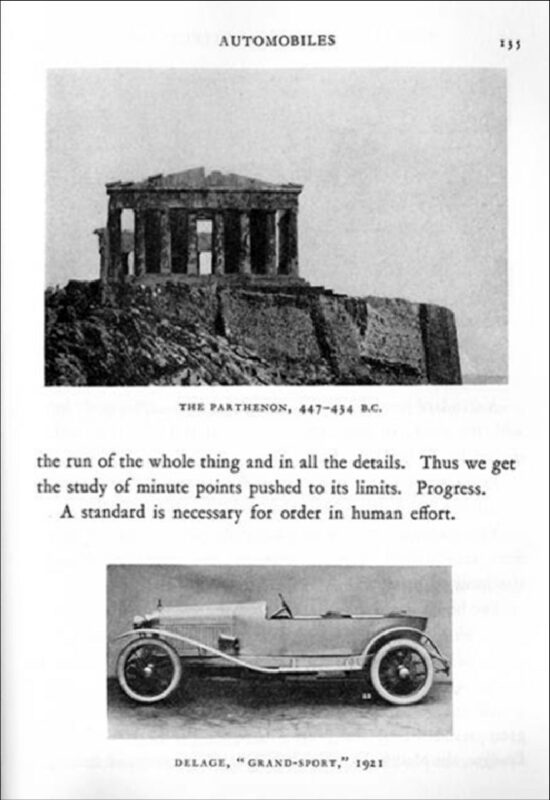

Usando combinações de fotografias, desenhos medidos e esboços, o livro mostra imagens de carros e aviões ao lado do Partenon e da catedral de Notre Dame, considerando as cidades como receptáculos inevitáveis de toda e qualquer tecnologia. Estabelece, assim, cinco princípios-mor de design, que propõem novas formas de construir cidades, com torres de 60 andares implantadas entre vastos jardins e campos desportivos, servidas por auto-estradas de múltiplas faixas, e também blocos de “vilas-apartamentos” de vários andares onde cada casa tem o seu próprio jardim.

Os cinco princípios são:

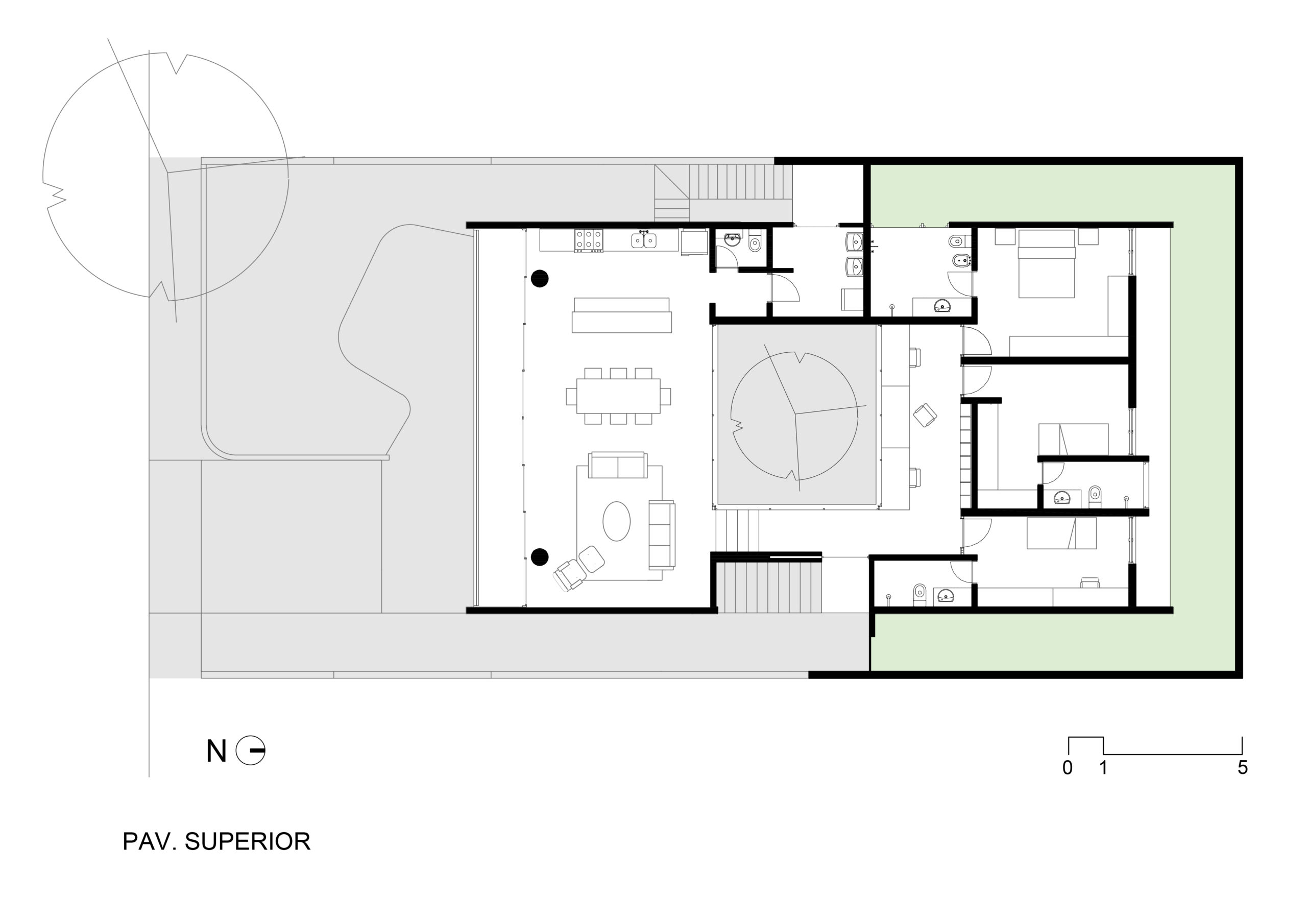

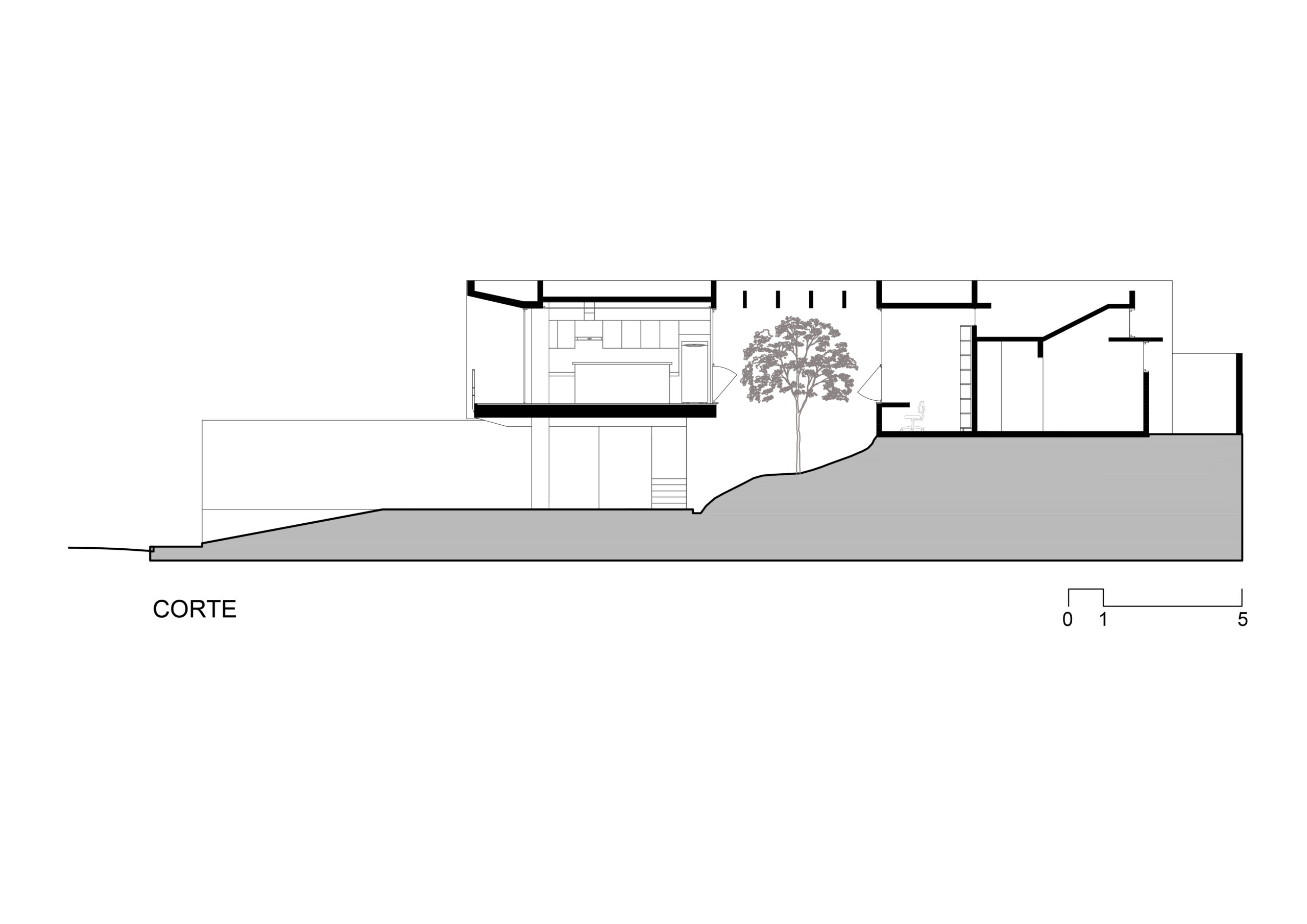

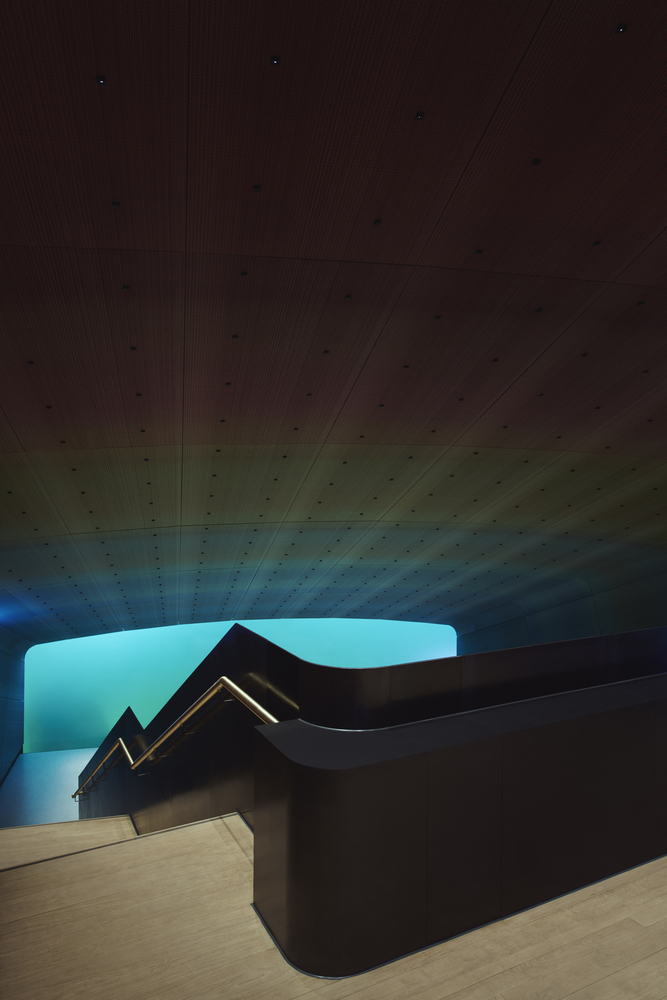

Os pilotis — Le Corbusier propunha elevar os edifícios do chão, apoiando-os em pilotis (colunas). Essa abordagem permitia a criação de espaços abertos no térreo, liberando o solo para jardins, estacionamentos e uma maior circulação. Os pilotis também enfatizavam a separação entre o edifício e o solo, criando uma sensação de leveza e permeabilidade visual.

A planta livre — Espaços internos de um edifício deveriam ser flexíveis e livres de paredes estruturais, possibilitando uma adaptação fácil dos espaços de acordo com as necessidades dos ocupantes. Com a estrutura sustentada pelos pilotis e sem paredes de suporte, os interiores poderiam ser organizados de forma mais eficaz.

A fachada livre — A fachada de um edifício não deveria mais desempenhar um papel estrutural. Isso permitia a criação de grandes janelas e uma fachada mais leve, enfatizando a relação entre o interior e o exterior. As fachadas poderiam ser projetadas com aberturas generosas para a entrada de luz e ventilação naturais.

A janela em fita — Janelas em faixas horizontais ao longo das fachadas dos edifícios. Simples. Isso não apenas fornecia uma vista panorâmica do ambiente externo, mas também garantia uma distribuição uniforme de luz natural em todo o espaço interno. Essa abordagem transformou a qualidade dos espaços interiores.

O telhado jardim — Le Corbusier acreditava na utilização dos telhados como espaços habitáveis ou de lazer. Essa ideia promovia uma melhor utilização do espaço e incentivava a integração da natureza na arquitetura. Os telhados podiam ser transformados em jardins, áreas de recreação ou até mesmo espaços para atividades ao ar livre.

A maneira como apresentava tais preceitos era também um grande chamariz. Um dos muitos motivos para o sucesso, a abrangência e a longevidade de Por uma arquitetura, é o fato de que a obra conta com um manancial de frases marcantes, dignas de serem usadas facilmente como um ardil que se leva na bolsa ou como palavras que estampam uma camiseta. A mais conhecida delas é a que diz, em tom futurista, que “Uma casa é uma máquina de morar”. Além dela, “A paixão faz das pedras inertes um drama” e “A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz” também entram na lista de citações memoráveis e persuasivas. Para além desse caráter progressista da maioria delas, a veia frasista mostra a importância que mensagens fortes têm, em especial na apresentação de ideias inovadoras que não necessariamente tem uma aplicação prática boa e imediata.

Mas justiça seja feita: Le Corbusier colocou, sim, suas teorias em prática. Para citar algumas obras, ele projetou a Unité d’Habitation em Marselha, um monumental bloco de apartamentos que tirava do papel suas ideias sobre habitação coletiva. Temos também as Maisons Jaoul, um par de casas em um subúrbio de Paris construídas com tijolos de barro e abóbadas robustas. Muitos, no entanto, defendem que ele criou as regras para desrespeitá-las e, portanto, muito do trabalho posterior a Por uma arquitetura se distanciou do que o próprio preconizou anos antes. Mais tarde em sua carreira, especialmente de 1945 adiante, ele rompeu com seu apego a linhas limpas e formas primitivas, explorando concreto áspero e formas curvas de forma livre. Exemplo disso é sua igreja de Notre-Dame du Haut, no topo de uma colina, em Ronchamp, no leste da França.

Goste ou não, Le Corbusier foi uma força criativa imponente — e, talvez, egomaníaca — que transformou para sempre a sua disciplina. Seus edifícios inspiraram admiração, às vezes devoção. Como todo ícone, também foi, e é, vigorosamente atacado, como um fanático mecanicista cujas ideias inspiraram torres desumanas e selvas de concreto. Sua visão de planejamento urbano às vezes negligenciava as nuances culturais e as necessidades específicas das comunidades locais. Se, a título de exemplo, analisarmos mais atentamente a ideia de erguer edifícios sobre pilotis para permitir que o jardim se estenda por baixo da residência, logo se percebe que ela é um tanto estranha. Pode mesmo haver um jardim natural sem chuva e luz solar? Simbolicamente, você poderia ver o pilotis como um dispositivo para separar o edifício do solo e uma negação da dependência da terra, ou mesmo como uma afirmação de domínio e controle sobre a natureza.

Outro fator muito criticado hoje em dia é que os planejamentos urbanos de Le Corbusier tinham o automóvel como centro. A arquitetura do movimento moderno baseava-se na presunção de combustíveis fósseis baratos e ilimitados, além de outros recursos finitos. É claro que, somente 50 anos depois da publicação de Por uma arquitetura, a consciência começou a ser formada e tal ideia passou a ser questionada. Mas isso em nada ajuda a visão em retrospecto que, para o bem ou para o mal, se dá nestes tempos em que a nossa relação com a natureza é o principal desafio da continuidade humana. Enquanto tentamos, cem anos depois, fazer as pazes com o mundo tanto em termos ambientais quanto sociais, Por uma arquitetura utilizava uma linguagem de limpeza, limpeza e eficiência, de um tipo que tende a apagar tudo o que é esteticamente diferente ou espacialmente diferente. Na argumentação corbusiana, “diferença” ganha conotações extremamente negativas e problemáticas.

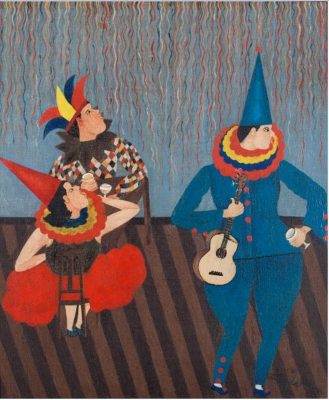

Além disso, seu envolvimento com regimes autoritários sempre levanta questões éticas e políticas. Ele se tornou cidadão francês em 1930, aliando-se à extrema-direita. Fez parte do comitê de urbanismo da França de Vichy, liderada pelo marechal Philippe Pétain (1856-1951), que colaborou com a Alemanha nazista durante a Segunda Grande Guerra. Argumenta-se que os envolvimentos políticos de Corbusier tinham menos a ver com ideais e mais a ver com uma estratégia para conseguir produzir suas ideias, percebendo que, para tanto, tinha que ter amigos poderosos que lhe concedessem licitações. Isso justificaria a troca de correspondência não só com Adolf Hitler (1889-1945), mas também com Benito Mussolini (1883-1945) e Joseph Stalin (1878-1953). A contra-argumentação, porém, é das mais simples: seja com qual propósito, apertou mãos que não devia.

A fala de Denise Scott Brown, pioneira da arquitetura e arquiteta pós-moderna, sintetiza bem a maneira como Le Corbusier é visto sob a ótica contemporânea: “Amo as casas dele, mas ele não entendia como as cidades funcionam.” Essa é uma boa amostra, acima de tudo, porque respinga para os dois lados, o da admiração e o da rejeição, duas instâncias bem presentes quando o arquiteto é mencionado atualmente em qualquer roda de discussões. Ela continua: “Ele olhou para Nova York e disse que, quando as ruas estão retas, a mente fica clara. Adoro isso, mas quando ele diz que tudo deve ser retangular, está completamente errado. Ele não sabia relacionar nada com nada, não sabia como funcionavam os sistemas de movimento. Le Corbusier escreveu que as cidades da Europa foram construídas por burros, com as ruas moldadas em torno dos seus trilhos. Ele insulta o burro, diz que ele é preguiçoso e anda em círculos quando deveria ir direto. Mas o burro segue o caminho que faz sentido, contornando uma elevação no terreno em vez de passar por cima dela, e é assim que se obtêm os lindos padrões das cidades antigas. O burro não é preguiçoso, é um funcionalista.”

Embora muitas de suas visões tenham enfrentado críticas e desafios práticos — não só no presente, mas desde que foram apresentadas —, elas deixaram uma marca duradoura no pensamento urbanístico e inspiraram discussões sobre como projetar cidades para atender às necessidades das pessoas e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Diante do centenário de Por uma Arquitetura, é essencial reconhecer que Le Corbusier não apenas moldou a arquitetura moderna, mas também contribuiu significativamente para a maneira como pensamos sobre o espaço e o ambiente construído. Seu legado perdura como um testemunho de como a visão e a inovação podem transformar radicalmente nossa relação com o mundo construído, ainda que com problemáticas vindo de todos os lados.

Onde quer que ele esteja — possivelmente em um projeto urbanístico que aplica à outra dimensão os 5 princípios-chave da arquitetura — deve estar pensando: “Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe.” Ou: “Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.”