Em cada bolso, um universo de possibilidades e distrações. Na sala de aula, e em tudo quanto é lugar, o celular, esse pequeno artefato tecnológico, se transforma em ponte e abismo, a um só tempo conectando e dispersando. E, assim, pais e professores enfrentam um dilema moderno: abraçar ou combater?

“O Brasil é o segundo país no mundo com maior uso compulsivo de celulares. Pesquisas mostram que o uso excessivo pode causar impactos cognitivos.”

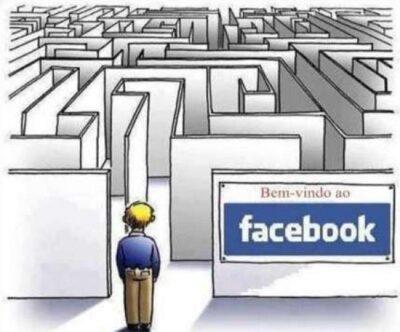

O debate sobre o uso de celulares na infância e adolescência, em especial na sala de aula, é um dos temas mais fervorosos na educação contemporânea. Enquanto alguns defendem o potencial educativo e de abrangência de visões de mundo desses dispositivos, que podem facilitar o acesso a informações e a diversas realidades, outros apontam para as distrações constantes e a dificuldade de manter a atenção por mais de alguns minutos.

Segundo dados apresentados na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o Brasil é o segundo país no mundo com maior uso compulsivo de celulares, refletindo um alto nível de engajamento digital na vida cotidiana. Segundo a ComScore, empresa de análise de dados na internet, mais de 170 milhões de brasileiros, quase 80% da população, participam regularmente das redes sociais. E pesquisas mostram que o uso excessivo de celulares e tablets pode causar impactos cognitivos e afetar o desenvolvimento psicomotor, levantando preocupações sobre os efeitos de longo prazo dessa intensa exposição à tecnologia desde a infância.

Diante disso, fica a pergunta: deve-se preservar os jovens de uma exposição tão precoce e intensa às telas?

Ohana Luize*, coordenadora de Educação da COAR Notícias, acredita que “é uma preocupação legítima que merece destaque, pois sabemos como o excesso de telas e conexões pode impactar negativamente, gerando ansiedade e afetando a qualidade das interações pessoais. Observamos isso em nossas próprias famílias, sem necessidade de pesquisas, apenas ao observar nossa realidade. Muitas vezes, a qualidade das interações face a face entre crianças e adolescentes é comprometida pela constante presença dos celulares.”

Mas também salienta que “ao mesmo tempo, não podemos privar as crianças do acesso à informação, à tecnologia e aos aprendizados próprios de seu tempo. Precisamos acompanhar seu desenvolvimento de forma positiva, integrada e produtiva em relação às tecnologias e ferramentas digitais. Isso implica desenvolver um olhar crítico que não desvalorize a presença diária dessas ferramentas na vida das crianças, mas que as incentive a serem cada vez mais elaboradas e benéficas para o desenvolvimento educacional e digital das crianças.”

O Movimento Desconecta, iniciado por um grupo de mães em São Paulo, propõe uma reflexão sobre o uso de smartphones por crianças e adolescentes. Defendendo o adiamento do acesso aos dispositivos até os 14 anos e a restrição ao ingresso nas redes sociais até os 16 anos, o movimento destaca preocupações com o impacto negativo dessas tecnologias na saúde mental e no desenvolvimento social dos jovens. A iniciativa visa criar um ambiente mais seguro e saudável para o crescimento das crianças em uma era digital cada vez mais dominante. As pessoas envolvidas se preocupam com a exposição precoce a conteúdos nocivos e altamente viciantes que podem prejudicar a cognição, memória, saúde mental e relacionamentos das crianças.

O movimento visa devolver a decisão aos pais, incentivando ações coletivas para minimizar essa pressão. “Queremos trazer a decisão de volta aos pais para iniciar essa transformação. Acreditamos no poder de ações coletivas e queremos inspirar família a família, escola a escola, a se juntarem a nós nessa missão”, afirma o manifesto do movimento.

Enquanto educadores enfrentam desafios para integrar tecnologias de maneira educativa, mães, como as fundadoras do movimento, buscam equilibrar os benefícios e os riscos associados ao uso precoce de smartphones por seus filhos. “Os smartphones”, diz o manifesto, “expõem crianças e adolescentes a conteúdos nocivos e altamente viciantes, acarretando prejuízos individuais na cognição, memória, saúde mental, relacionamentos e prejuízos coletivos como cyberbullying, desinformação, polarização e extremismo”.

Além disso, o movimento sublinha que a pressão social coloca os pais em uma posição desafiadora: “Ou damos aos nossos filhos acesso a algo que abre portas para vários perigos ou corremos o risco de excluí-los socialmente”. A iniciativa busca devolver a decisão aos pais e promover ações coletivas para minimizar a pressão social, inspirando famílias e escolas a se unirem nessa missão de proteger a infância.

“Os dispositivos facilitam a socialização, a expressão criativa e o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o futuro”

Por outro lado, críticos argumentam que os smartphones são essenciais para a construção da identidade dos jovens — e não só a identidade digital. Os dispositivos facilitam a socialização, a expressão criativa e o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o futuro dos jovens. A integração precoce às tecnologias digitais também pode preparar os jovens para um mundo cada vez mais digitalizado, onde competências digitais são essenciais para o sucesso acadêmico e profissional.

Especialistas em educação defendem que a chave está em ensinar os jovens a usar essas tecnologias de maneira responsável e produtiva, ao invés de simplesmente restringir seu acesso. Proibir o uso de smartphones pode privar os estudantes de oportunidades de aprendizado e interação social que são vitais para o desenvolvimento de habilidades importantes para o século XXI.

Ohana Luize chama a atenção para outro aspecto da discussão: as diferenças socioeconômicas dos usuários. Ela comenta:

“No final do ano passado, o estudo TIC Kids Online Brasil revelou que 24% das crianças até 6 anos de idade já começavam a se conectar à internet. Esse número aumenta para 95% entre os brasileiros de 9 a 17 anos, mostrando um crescimento significativo na utilização da internet.

O celular é o dispositivo principal para acesso à internet, especialmente nas classes menos favorecidas. Isso cria um fenômeno complexo: enquanto a tecnologia continua a se desenvolver, especialmente no ambiente educacional, proporcionando maior qualidade e robustez, a maioria dos usuários, especialmente os mais vulneráveis social e economicamente, acessa a internet exclusivamente pelo celular. No entanto, essa conexão via celular tem suas limitações de qualidade.

Essas limitações tornam as classes menos favorecidas ainda mais vulneráveis em termos de acesso à informação de qualidade. Muitos estudiosos e pesquisadores defendem um equilíbrio necessário: reconhecer os desafios dos excessos tecnológicos enquanto aproveitam os benefícios que as tecnologias podem oferecer para melhorar o aprendizado, diversificar os métodos educacionais e facilitar o trabalho dos educadores e o processo educativo familiar.”

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo para o uso de telas: para menores de dois anos, o indicado é nenhum contato com telas ou videogames; dos dois aos cinco anos, o recomendado é até uma hora diária; dos seis aos 10 anos, recomenda-se entre uma e duas horas; dos 11 aos 18 anos: entre duas e três horas. Essas diretrizes, e a necessidade delas, refletem o desafio de equilibrar os benefícios educacionais das tecnologias com os riscos à saúde mental e socialização dos jovens.

O debate sobre o uso de smartphones nas salas de aula e além delas continua a evoluir. Enquanto o Movimento Desconecta destaca a importância de proteger os jovens, a sociedade enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio entre promover um uso responsável das tecnologias e garantir um desenvolvimento saudável e equilibrado.

Refletindo sobre o slogan do Movimento Desconecta — A infância e a adolescência são muito curtas para serem vividas em um smartphone —, somos convidados a considerar profundamente o impacto das telas na jornada de crescimento de nossos filhos. A reflexão poética nos lembra da fragilidade intrínseca da essência da infância e adolescência e, com os avanços tecnológicos que moldam nosso mundo moderno, essa essência parece ainda mais quebradiça.

Para Ohana, “o caminho para o equilíbrio parece ser o mais sensato: promover reflexões contínuas e discussões desde o núcleo familiar até propostas mais amplas. Essa abordagem visa não apenas garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças e jovens, mas também reconhecer e aproveitar os benefícios que a tecnologia pode oferecer para o avanço e crescimento educacional.”

A busca por um equilíbrio adequado entre a proteção e a integração tecnológica há de seguir. Prepare-se para os novos capítulos: ela promete moldar o futuro das próximas gerações.

*Ohana Luize é jornalista, mestra em Comunicação e pós-graduanda em Educomunicação e Tecnologia.