Por onde começa uma narrativa que questiona e subverte a ideia de família?

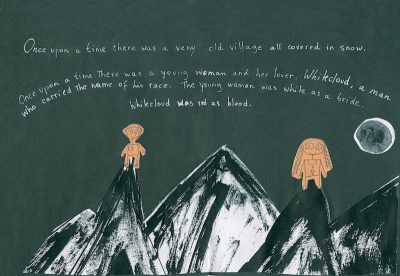

No caso dos artistas Samira Elagoz e Z Walsh, a relação que mais tarde viraria narrativa se iniciou com uma improvável e instigante baforada de anos setenta. Como as pessoas que trocam fotos de gatos dizendo indiretamente “este sou eu”, as primeiras linhas dessa história aconteceram pela troca de fotos de ídolos como Led Zeppelin, Jimmy Page e Robert Plant, que, de alguma forma, refletiam suas personalidades e estéticas. Nessa conversa despretensiosa, foi dada a partida para uma conexão que transcenderia a barreira digital, levando Z a atravessar o oceano para encontrar Sam, indo dos Estados Unidos até Berlim.

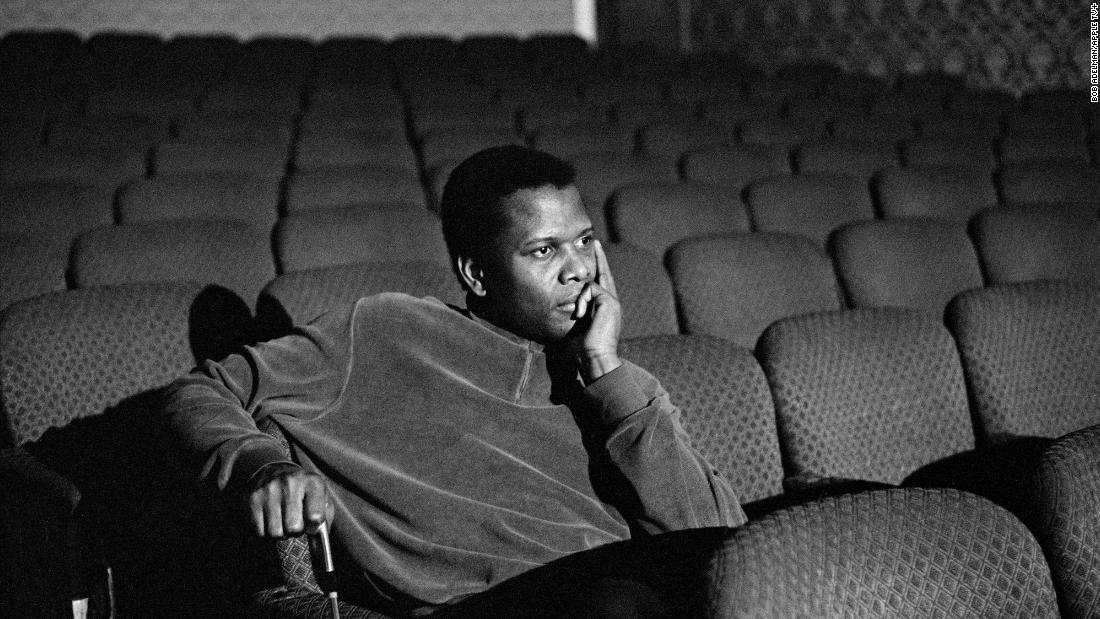

O que começou como uma troca de imagens logo se transformou em trocas de olhares, palavras e toques, e virou uma série de momentos registrados por lentes. Assim nasceu You can’t get what you want but you can get me, curta-metragem sobre o desenvolvimento intenso de uma relação, que inclui a afetuosidade de um para com o outro durante uma mastectomia (retirada da glândula mamária feminina com o objetivo de transformação em um tórax anatomicamente masculino) e sua subsequente recuperação.

Ou seja, além de cúmplices de vida, são cúmplices de criação. Ambos têm carreiras marcadas pela investigação profunda de dinâmicas de gênero e olhares queer, cada um utilizando seus métodos para contar histórias de desconhecidos, Samira com câmeras de vídeo e Z com câmeras fotográficas. Mas o que torna You can’t get what you want but you can get me particularmente especial é a inversão de papéis envolta em simbiose na qual criadores, sem deixar de lado a vocação de criadores, viram os personagens de uma história compartilhada. O resultado é tão singelo quanto grandiloquente.

O filme, que ganhou repercussão em festivais de todo o mundo, é um slideshow com fotos menos e mais íntimas, uma coleção de vivências que têm início naquelas primeiras mensagens que já denotavam uma revolução. É uma obra que transita entre o hiperpessoal e o universal, acompanhando o caminhar embrionário de um relacionamento até seu crescimento total e completo, com uma sensibilidade e leveza raras, especialmente em narrativas envolvendo pessoas trans. A escolha por um formato simples, quase cotidiano, reflete o estilo de ambos. Samira, dos documentários, e Z, das fotografias, criam aqui um híbrido visual que une suas potências artísticas e pessoais. A vida imita a arte e vice-versa.

Pelas entrevistas concedidas a posteriori, fica claro que a intenção inicial não era criar qualquer tipo de projeto artístico, mas sim documentar algo especial para ambos. Z menciona que foi quase instintivo capturar cada momento vivido com Samira, dada a intensidade e a novidade do relacionamento. A proposta, porém, mesmo que não de maneira intencional no início, reflete um desejo maior de se apropriar das narrativas trans, frequentemente contadas de fora para dentro e quase sempre com um tom de tragédia ou trauma. Isto é, a narrativa apresentada no curta-metragem também aborda uma questão mais ampla dentro da arte trans: a necessidade de transcender as histórias de sofrimento e superação para incluir narrativas que refletem os pormenores, tão prendados de amor e beleza.

No auge de sua aparente banalidade, You can’t get what you want é um ato contra os estereótipos e a invisibilidade que ainda cercam a comunidade trans. Sentados, em momentos rotineiros, incitam um levante, acreditando piamente que a próxima etapa da arte trans é explorar os espaços intermediários em que a vida como ela é fica sob holofotes e o horror e a glória, que podem até se fazer presentes, não dominam.

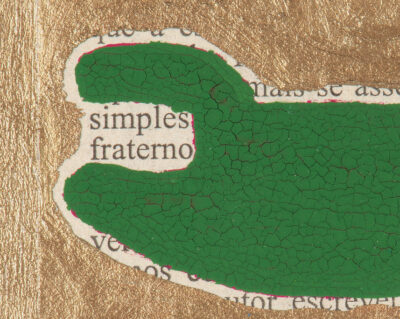

Samira e Z não veem necessidade em se justificar e muito menos de educar sobre o que significa ser uma pessoa trans. É uma abordagem T4T (trans for trans ou trans para trans) cujo foco está na conexão e na intimidade, não nas explicações sobre identidade de gênero. O título, que, tendo em vista o apreço da dupla por roqueiros boca-de-sino, ecoa o You can’t always get what you want dos Rolling Stones, deixa claro: você não vai ter o que quer, ou o que acha que quer, você vai ter o que existe aqui e agora. É como se os artistas se vissem como uma forma de arte em si, um processo criativo contínuo e mutável. A ideia de que ser trans é ser um artista, como proposto por McKenzie Wark, ressoa profundamente. Criar-se, moldar-se, especialmente em uma relação que desafia as normas e cria novos paradigmas, é arte por si só.

O filme, que sublinha o apoio mútuo durante a transição, reflete um conceito expandido de família, que vai além da biologia e se fundamenta no reconhecimento e na aceitação plena do outro. A relação de Z e Sam pode ser vista como um novo, possível e revolucionário microcosmo afetivo, pronto para desafiar a normatividade heterossexual.

Pense de novo, Tolstói. Eis uma família feliz à sua maneira.

O filme You can’t get what you want but you can get me é um retrato sutil de intimidade e transição, desafiando as narrativas predominantes sobre experiências trans. O que foi necessário levar em consideração para capturar as camadas do relacionamento de vocês sem cair no didatismo? Foi tudo orquestrado de um jeito que funcionasse ou aconteceu de maneira natural (e, portanto, sem explicações excessivas)?

Sam: Tanto eu quanto Z, separadamente, construímos nossas carreiras entrando na casa de estranhos com nossas câmeras, Z fotografando e eu filmando. Todo o meu trabalho é sobre conhecer pessoas desconhecidas e criar algo com elas. Mas, com Z, foi diferente. Pela primeira vez, conheci uma pessoa que me interessava sem ter a intenção de filmá-la. Só que aí, desde o primeiro encontro, Z começou a tirar fotos de mim e, de forma natural, seguimos nos documentando e capturando nosso processo de nos apaixonar. Nunca planejamos criar uma obra juntos, apenas começamos a nos filmar. Só meses depois percebemos que isso poderia virar um projeto. O amor veio primeiro, o trabalho veio depois.

Z: Queríamos ir além das narrativas trans estereotipadas que costumam aparecer por aí — histórias voltadas para educar o público cis, que são ou trágicas ou impossivelmente fofas e para cima. No lugar disso, queríamos mostrar algo no meio disso tudo: uma história sobre pessoas trans vivendo vidas comuns e cheias de amor.

Sam: Alguém chamou nosso filme de: “uma história T4T que não pede desculpas a ninguém e que não se preocupa em se explicar para o olhar cisheteronormativo”. Era exatamente isso que queríamos fazer, um trabalho que focasse menos nas nossas identidades de gênero e mais na conexão que temos um com o outro.

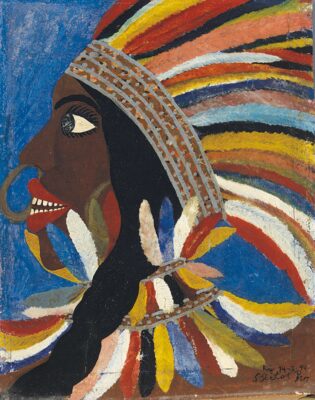

A troca de imagens do Led Zeppelin se tornou um catalisador inesperado para o seu relacionamento e colaboração criativa, especialmente em uma era que não pensa duas vezes antes de rejeitar heróis do passado. De que maneira a importância estética e cultural desses ícones ressoa com seus temas?

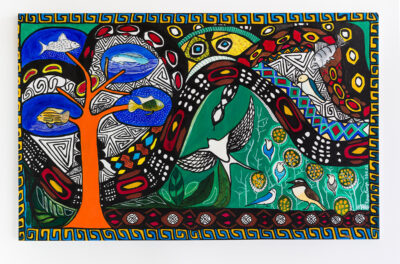

Z: Sinto que as pessoas trans não têm a mesma liberdade criativa na expressão de gênero que nossos colegas cis, o que parece contraditório, já que a transgeneridade é baseada quase inteiramente na autocriação. Não é que eu queira ser reconhecido apenas como “um homem”. Sempre achei que os homens mais atraentes são os que têm cabelo longo e usam roupas justas, que não têm medo de um pouco de maquiagem. Então, naturalmente, é esse o tipo de homem que eu quero ser. Não quero ser qualquer um. Quero ser um rockstar dos anos 70. Encontrar Sam foi uma virada de jogo para mim, porque ele não só aceitou minha expressão de gênero, mas a compreendeu de uma maneira que só ele poderia. Nunca conheci ninguém que se expressasse de forma tão semelhante a mim, e foi muito natural explorarmos isso criativamente também.

Sam: Sempre digo que o fanatismo é a 6ª língua do amor. No início do nosso relacionamento, nos unimos pela música, e acho que me apaixonei por Z quando percebi que ele também era um fanboy. No passado, interagi com muitos fanboys, mas eles raramente se importavam com o que eu gostava. Com Z, foi diferente, sua empolgação em compartilhar cultura parecia hiper-romântica. Trocávamos fotos de estrelas do rock como Jimmy Page e Robert Plant da mesma forma que as pessoas enviam fotos de gatos e dizem, “somos nós”. Enquanto a gente passava por nossas transições, enfrentávamos preconceito por causa do nosso cabelo longo e características mais femininas. Foi sintomático criar uma conexão a partir de estrelas do rock que tinham cabelo longo e abraçavam traços femininos sem que ninguém questionasse sua masculinidade.

O filme de vocês tem foco no cotidiano, no mais pessoal, afastando-se das grandes narrativas de sofrimento. Qual é o papel dessa abordagem na reconfiguração da narrativa trans dentro do panorama cultural mais amplo?

Z: Ao longo da história e da cultura pop moderna, os homens trans apaixonados são quase invisíveis. Histórias sobre masculinidade trans muitas vezes são contadas a partir da perspectiva de outras identidades ou, então, em relação a essas outras identidades, num segundo plano. A identidade masculina trans raramente é mostrada como algo que possa se erguer sobre os próprios pés, e não costumamos ser protagonistas. Nossa urgência é criar um espaço onde o amor T4T seja algo natural. Com nosso trabalho, enfatizamos a possibilidade do amor trans como algo profundo, significativo e não centrado em trauma ou tragédia.

Sam: Acho que há algo muito inocente no slideshow. Ele conta uma história de amor quase adolescente, enquanto também mostra a intensidade dos relacionamentos trans. Nos conhecemos e nos apaixonamos como qualquer outro casal, mas temos que enfrentar acontecimentos profundos e transformadores juntos.

Ao misturar as linhas da vida e da arte, o relacionamento vira um meio criativo. Quais desafios surgem na interação entre suas vidas pessoais e seus papéis como artistas, especialmente em um projeto tão ligado à experiência compartilhada de vocês?

Sam: Em qualquer situação em que a intimidade real é retratada publicamente, seja em uma obra de arte ou em um reality show, você se expõe a ser julgado pelas partes mais privadas da sua vida. Pessoalmente, acredito que há algo de nobre em jogar para o mundo sua vida, suas questões, inseguranças e epifanias, confiando que sua experiência é humana, compartilhada e valiosa.

Se você é um artista de um grupo minoritário ou oprimido, está sempre sendo avaliado pelo que representa e se sua representação é considerada adequada. Qualquer consideração sobre suas virtudes para dirigir, escrever ou editar é totalmente secundária — isso quando ela ocorre. O julgamento é sempre pessoal, voltado para sua aparência ou comportamento, e não sobre como você realiza seu trabalho. Homens brancos cis, por outro lado, receberam essa sensação de neutralidade e, com ela, têm a liberdade de representar outros e contar histórias que apenas observaram. Artistas marginalizados são mantidos a um nível mais elevado de pureza e têm mais a perder se não corresponderem ao que se espera.

Z: Para mim, o desafio de trabalhar junto com o parceiro é bem parecido com os desafios de trabalhar sozinho, só, talvez, um pouco mais intenso, já que há dois corações envolvidos. É o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o diálogo interno negativo, a vulnerabilidade inevitável de transformar em realidade as [suas] visões mais profundas. Claro que os riscos parecem grandes quando você compartilha partes do seu relacionamento mais importante em nome da arte, mas acho que foi exatamente por conta desses riscos que aprendi tanto com esse projeto. É uma honra ter seu parceiro como a pessoa que segura um espelho para você ao longo do processo criativo. Você começa a perceber que a forma como lida com sua criatividade respinga para o resto da sua vida e para todos os seus relacionamentos, independentemente de quão próximo você permita que as pessoas que você ama se envolvam no seu trabalho. Essa percepção me fez ser mais intencional na maneira como me relaciono comigo mesmo e com os outros enquanto crio.

É surpreendente como a ideia de uma pessoa trans ter uma família ainda pode ser vista como algo inesperado, mesmo que isso não devesse causar surpresa alguma. Que mudanças vocês julgam necessárias para tornar o conceito de família mais inclusivo e representativo de identidades e relações diversas?

Z: Família significa algo diferente para cada um de nós, essa é a beleza da coisa. Eu me sinto muito grato por ter membros da minha família biológica que me apoiam, e tem sido um prazer conhecer a família do Sam também. Mas algo que gerações de pessoas queer sempre entenderam é o conceito de família escolhida. Poder trazer o Sam para perto da minha comunidade queer/trans de irmãos, irmãs e amigos é tão importante para mim quanto apresentá-lo à minha mãe e irmão! E as únicas pessoas com quem me preocupo que entendam esse tipo de família são aquelas que realmente precisam dela.

Sam: No nosso trabalho, algo que achamos importante foi o fato de que nunca tivemos que admitir nada para nossas famílias, nem nos preocupamos em abordar nossas identidades nesse contexto. Elas simplesmente estavam lá, participando das nossas vidas e do nosso projeto. Essa abordagem reflete a normalização de estruturas familiares diversas, fazendo com que o foco esteja nos relacionamentos e nas experiências, não na necessidade de validar ou explicar nossas identidades. Para tornar o conceito de família mais inclusivo e representativo de identidades diversas, é essencial normalizar essas experiências, retratando-as como uma parte natural da vida e abandonando a ideia de que são exceções ou anomalias.