Se a globalização vem afetando, de modo crescente, todas as áreas da vida moderna, na esfera da arte não poderia ser diferente. Hoje, a economia sem fronteiras está para a arte contemporânea assim como o nu, a paisagem e o mito estiveram, um dia, para o neoclassicismo, o impressionismo e a vanguarda.

Sempre vista como a antítese da “coisa banal”, arte era algo que não podia ser pensada apenas para o comércio ou o consumo comuns, mas se até há pouco tempo o envolvimento das empresas com esse mundo era um tanto obscuro, a ascensão de uma cultura cada vez mais movida a commodities mudou completamente esse cenário.

É claro que isso não se deu de uma hora para outra. As empresas atentaram para o fato de que associar sua marca a produtos culturais e produtores de cultura poderia ser um negócio lucrativo. Essa mudança aconteceu em todo o mundo, a começar pelo fato de que museus, que antes eram sustentados com verba pública, passaram a ser patrocinados por empresas privadas. É evidente que isso altera os critérios de seleção da coleção e das exposições e influi no modo como os artistas vão desenvolver seu trabalho. E além disso, aqui e no resto do mundo, as instituições passam a ser também uma opção de entretenimento público, com suas lojas, restaurantes etc.

MUDANÇA CONCEITUAL

Através dos tempos, a arte vem sendo considerada pela maioria dos colecionadores e artistas como um bem de consumo de luxo que está acima das preocupações meramente comerciais, e, até as duas últimas décadas, poucos artistas adotavam diretamente o dinheiro como tema.

Marcel Duchamp foi um dos primeiros artistas a discutir a validade financeira da obra de arte. O artista pagava seu dentista com cheques que desenhava de próprio punho, ou emitia títulos financeiros igualmente produzidos a mão, que seriam descontados para uso do dinheiro num esquema de jogo em cassino.

Outro que abordou o tema do significado da arte foi Yves Klein. Artista conceitual do pós-guerra, Klein expôs, em 1957, pinturas idênticas a preços totalmente diversos para ridicularizar a ideia da arte como algo que pode ser vendido.

Já o influente artista alemão Joseph Beuys criou uma mitologia em torno de si mesmo, lançando o artista no papel de xamã. Extremamente politizado, Beuys acreditava que o artista-xamã seria capaz de amplas transformações sociais. Em seus desenhos, performances e instalações escultóricas, ele utilizou materiais diversos, como banha, feltro, mel, folha de ouro e carcaça de animal. Beuys insistia em apresentar a teoria “Kunst=Kapital” (arte = capital), ou seja, a arte com seu próprio poder de persuasão e valor.

Nos Estados Unidos do pós-guerra, críticos como Clement Greenberg observaram o deslocamento inevitável dos artistas em direção ao comércio e à fama e das crescentes quantias de dinheiro e atenção dadas à arte contemporânea: mesmo a mais contestadora das artes era vendável.

Nos anos 1960, os artistas da Pop Art se aproveitavam do furor consumista e dos valores fúteis da sociedade como inspiração para transformar em arte a banalidade do cotidiano e os artigos de consumo. O maior exemplo de todos foi, sem dúvida, o artista e cineasta norte-americano Andy Warhol, e suas imagens mecanicamente repetidas que ficaram conhecidas mundialmente como sua marca. A importância da contracultura para o design e a embalagem de novos produtos começou a ser percebida ao final da década, mas foi nos anos 1970 que a arte começou a ser vista como negócio pelos próprios artistas, que usavam suas obras para contestar museus, galerias e outras instituições de arte.

No boom do mercado de arte dos anos 1980, os artistas se livraram da obrigação de escolher entre ignorar ou criticar o mercado de arte. Até um objeto industrializado, como um aspirador de pó, podia ser recontextualizado e ir parar nos museus como obra de arte. Foi também por este período que as grandes empresas começaram a perceber a vantagem comercial de se aliarem às artes. O apoio às artes se tornou um instrumento para o desenvolvimento de identidades, tanto corporativas como de mercado.

Só para dar um exemplo, a Philip Morris inovou em suas campanhas de marketing, organizando e patrocinando exposições com obras de Roy Lichtenstein, Jasper Johns e James Rosenquist. E outras empresas, como a Louis Vuitton e a Selfridges, estão entre as principais responsáveis pelo lançamento de uma tendência de marketing que remodelou a arte criada e consumida a partir dos anos 1990.

Já no início da década de 1990, o interesse em patrocinar cultura fazia parte da identidade corporativa, das comunicações de marketing e dos assuntos de interesse público visando lucro e retorno sobre o investimento. As empresas passaram a querer associar suas marcas a projetos que iriam interessar a um público de alto poder aquisitivo. A conclusão é a de que, se uma marca está ligada a outra, este fato promove as duas, o que nem sempre acontece somente com publicidade. Mais do que ser ocasionalmente patrocinadoras, o objetivo das empresas hoje é ser parceira, tanto em relação às instituições de arte quanto aos próprios artistas.

ABSOLUT VODKA: UM ESTUDO DE CASO

O caso da sueca Absolut Vodka, nos Estados Unidos, sob a direção de Michael Roux, ilustra os interesses da política cultural corporativa em estruturar as relações sociais em torno do consumo. Ao aliar o patronato das artes, a publicidade e a promoção do estilo de vida, Roux conseguiu transformar a Absolut Vodka em líder das vodcas importadas nos Estados Unidos nos anos 1980 e início da década de 1990. Segundo Richard W. Lewis, em seu livro Absolut Book – The Absolut Vodka Advertising Story, foi Andy Warhol quem sugeriu, em 1985, o emprego de artistas contemporâneos e suas obras em peças publicitárias da Absolut. Por sua pintura de uma garrafa dessa vodca, Warhol recebeu US$ 65 mil, e a empresa teria os direitos de reprodução da obra por um período de cinco anos. Outros artistas, sugeridos pelo próprio Warhol, como Keith Haring, Ed Ruscha e Armand Arman, deram continuidade ao projeto.

Embora uma corrente de artistas bem-sucedidos pense que, em algum ponto de sua carreira, terá que lidar com as forças influentes do poder corporativo e que o investimento de dinheiro para fazer mais dinheiro é um ethos dominante na sociedade moderna, nem todos os artistas contemporâneos estão engajados na criação de obras diretamente relacionadas com a cultura movida a dinheiro. Alguns criam obras que criticam diretamente o sistema corporativo global da atualidade. Afinal, as inadequações de nossa sociedade eternamente vão estimular projetos, fantasias ou simples investidas na direção de outros modos de interação social.

ARTE RELACIONAL

Se nos anos 1990 a arte se caracterizou principalmente por obras que transformavam a interação social em arena estética, um movimento nasceu para, a um só tempo, estimular a relação entre os espectadores e criticar abertamente uma tendência do ser humano a se isolar em casa na companhia da mídia e não de outras pessoas.

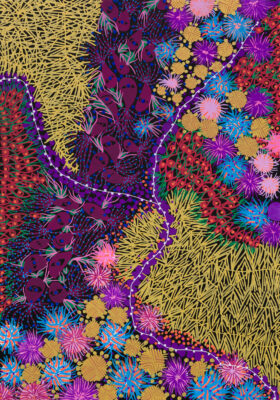

Sem medo, alguns artistas adotaram, em seu fazer artístico, uma abordagem do tipo “faça você mesmo”, que dá origem à arte relacional, tendo como principais representantes artistas como Carey Young, Rikrit Tiravanija e Liam Gillick. Sua obra depende de interação social e requer certa presença por parte do usuário. É como se as relações sociais fossem tratadas como um outro meio de expressão artística a ser acrescentado à fotografia, ao vídeo e às instalações.

O argentino Rikrit Tiravanija é considerado um artista relacional. Sua primeira performance, em parceria com Douglas Gordon, foi o Cinema Liberté: Bar Lounge, um projeto realizado no FRAC Languedoc-Roussillon – um centro de arte contemporânea localizado em Montpellier. A instalação consistiu na construção de uma sala temporária de projeção para vídeos antigos censurados e um bar/cafeteria, por onde o público forçosamente passava a caminho da instalação, sem questionar a função do bar como parte da obra de arte ou a da instalação cumprindo uma função de bar.

Através de sua obra, ele queria que o público questionasse a linha que o separa da produção do artista. Na verdade, desde seu tamanho e formato até suas medidas e seus materiais, “tudo havia sido projetado para ser arte”, nas palavras do curador da exposição. A proposta era derrubar barreiras e convencer que a esfera de atividade da arte podia ser facilmente ampliada.

Escultura, instalação, desenho gráfico, curadoria, crítica de arte e contos. Assim como em Tiravanija, o tema que prevalece na obra de Liam Gillick é o desenvolvimento de relações por meio do ambiente. Suas mostras implicam a participação do público em estruturas coletivas abertas. Desde meados da década de 1990, Gillick ganhou fama por seu trabalho de design tridimensional: telas de projeção e plataformas suspensas montadas junto a textos e formas geométricas pintadas diretamente sobre a parede.

Gillick usava materiais como plexiglas, aço, cabos, madeira tratada e alumínio colorido, derivados da arquitetura corporativa. Em sua prática artística, a obra representa o lugar de uma negociação entre realidade e ficção, narrativa e comentário. Além disso, seus trabalhos representam lugares nos quais se deve renunciar, discutir, projetar imagens, falar, legislar, negociar, pedir conselhos, dirigir, preparar algo, e aí por diante.

Para alguns estudiosos do assunto, as grandes empresas regularmente lançam mão do conceito de inovação para associar seus valores aos dos artistas, até mesmo nos casos em que artistas veem suas próprias inovações como antagônicas ao ethos corporativo.

Apesar de sua natureza controversa e radical, a arte criada com base na crítica social pode ser usada tanto pelos artistas como pelas instituições para angariar capital cultural, a credibilidade ou o prestígio que advém de aspirações teóricas ou políticas mais elevadas, e a aura da rebelião vanguardista ou da seriedade intelectual.

Como alternativa à arte que critica o atual cenário socioeconômico que prevalece na sociedade moderna, o uso da interação do público reabilita a presença orgânica e irrefutável da arte que ameaça tornar-se um jogo vazio de signos e objetos pré-fabricados.

A participação do público na obra de arte, temporariamente acolhido pelo crescimento de um ideal democrático que acata seus pensamentos e ações, e valorizando seu potencial de engajamento criativo, minimiza o conceito do artista-gênio. Nas palavras de Rikrit Taravanija, “parece mais premente inventar relações possíveis com nossos vizinhos no presente do que apostar em amanhãs mais felizes”.

Encarando a abstração econômica que torna irreal a vida cotidiana – ou uma arma absoluta de poder do mercado techno –, artistas reativam formas ao habitá-las, transformando propriedades privadas, direitos autorais, marcas e produtos em formas destinadas a museus e assinaturas.

Se a reapropriação de tais formas é tão relevante hoje, é porque esses símbolos nos levam a considerar a cultura global como uma caixa de ferramentas. Ao invés de nos prostrarmos diante de obras do passado, podemos tirar vantagem delas e trazer à luz essas novas relações.

Ao se modificarem arte e artista, bem como de certo modo o público, pode-se dizer que a cultura corporativa traz duplo benefício para a sociedade global, além, é claro, de representar mais um nicho de mercado para as empresas: a ampliação do papel da arte na sociedade e a participação do artista no lucro gerado pelo produto dessa mesma arte.

Rose Klabin é artista plástica.