Arquivos: Autores

Autores

Castro Maya, William Morris e uma qualidade

Num corredor, no segundo andar do Museu da Chácara do Céu (em Santa Teresa, no Rio), está exposta uma carta de Wladimir Alves de Souza – o arquiteto da casa em que hoje funciona o museu – a Raymundo de Castro Maya, industrial, esportista, editor e colecionador de livros, que morou ali. Não me lembro exatamente a que Wladimir se referia, mas, em algum momento, escreve aproximadamente assim: “você, que também é obcecado por qualidade, vai adorar”. Na biblioteca da casa, os livros da sociedade os Cem Bibliófilos do Brasil, fundada por Castro Maya, com edições de, por exemplo, Campo Geral, de Guimarães Rosa, ilustrado por Djanira, confirmam a obsessão do antigo morador.

Na William Morris Gallery, em Londres, recentemente reaberta na antiga residência em que o – é também difícil enquadrá-lo em apenas uma profissão – artesão, empresário, escritor e editor passou a infância, uma pequena placa embaixo de um tapete desenhado pelo próprio explica o que o incomodava: “The poor design and quality of many Victorian machine-made goods angered Morris”. Para a Kelmscott Press, a editora que fundou, ele criou fontes inspiradas em estilo do século XV, e sua edição de The Works of Geoffrey Chaucer é não raro considerada como o mais bonito livro já publicado.

São várias as coincidências entre Castro Maya e William Morris: os dois editaram livros; gostavam de tapeçaria; eram empresários, apesar de em setores bem diferentes (Maya em varejo e óleos vegetais; Morris em objetos de decoração); e as casas em que moraram se converteram em pequenos museus. Em ambos os museus há uma discreta lembrança de um atributo muito apreciado pelos dois, mas ultimamente um pouco fora de moda: a qualidade das coisas.

A palavra foi tão desgastada nos anos noventa (“qualidade total” etc.) que hoje quase pega mal dizer que alguma coisa tem mais qualidade do que outra. Mas é preciso resgatar seu significado. A primeira definição do Caldas Aulete ajuda: qualidade é “o que faz com que uma coisa seja tal como se considera”. Porque é justamente isso – a essência, a natureza das coisas – que me parece camuflado por tanto discurso, tanta propaganda. Entre tanto barulho, a qualidade se perdeu.

Em propaganda, o exemplo da operadora de celular talvez seja o mais comum: a empresa não consegue completar uma ligação e gasta fortunas anunciando que conecta pessoas. E esse tipo de frustração acontece de forma muito parecida em relações mais, digamos, pessoais, se considerarmos o contraste entre as experiências extraordinárias que algumas pessoas anunciam no Facebook, por exemplo, e o tédio que é sua presença física. As coisas – ao contrário do que a definição do Aulete sugere – estão ficando longe demais do que se considera que sejam. Por mais insistente que seja, e mesmo que por algum tempo se consiga confundir algumas pessoas, não há discurso que substitua completamente a realidade.

É verdade, claro, como recomendou Aristóteles, que não basta ser honesto: é preciso parecer honesto. As coisas (e as pessoas) precisam mesmo parecer o que essencialmente são. Mas o problema não é mais esse: a questão é essa excessiva dedicação hoje em dia em parecer bom – praticamente se esquecendo da importância de ser bom. O exemplo mais óbvio dessa tendência é o que fizeram com o Sonho de Valsa: estragaram o produto e redesenharam a embalagem.

Esse bombardeio diário de pequenas enganações, acho, já comprometeu grande parte da sensibilidade das pessoas mais atentas. O mundo está barulhento, poluído visualmente, e esbarramos em promessas e promoções a cada passo. Não é de propaganda – não de mais discurso – que sentimos falta. É de que seja sincero: como parece que foi nos casos de Castro Maya e de William Morris. Esses dois museus, portanto, podem não apenas nos lembrar do que esses homens fizeram há mais ou menos cem anos, mas também nos estimular a fazer coisas com mais qualidade nos próximos cem.

Eduardo Andrade de Carvalho é sócio da Moby Incorporadora, formado em administração de empresas pela FGV e está muito interessado em arquitetura.

O único silêncio

31 de dezembro de 2011, Rio de Janeiro. Acordei com um SMS de um amigo em que não acreditei: “O Daniel Piza morreu”. Do celular, entrei no site do Estadão. Era verdade. Aos 41 anos, aparentemente muito saudável, desde os 26 anos Piza publicava semanalmente sua coluna Sinopse (primeiro na Gazeta Mercantil, depois no Estadão), e era assunto constante de nossas conversas. Mais novos, com quinze, dezesseis anos, começamos a ler sua coluna e descobrimos nela um mundo novo de livros, filmes, músicas e ideias, que iam de Henry Adams aos debates mais atuais sobre evolucionismo, de Flaubert a Pelé, de Hopper a Hitchcock. E – especialmente – havia em seu texto, na sua postura com relação ao mundo, uma curiosidade infinita, um interesse sincero por tudo que fosse bom, bonito, inteligente.

Uma postura muito parecida com a de Paulo Francis e de Cyril Connolly, aliás. Daniel Piza escreveu uma pequena biografia de Francis, de quem foi amigo e que foi provavelmente sua principal influência. E sobre The Unquiet Grave, de Cyril Connelly, publicou em 2007, no seu blog: “Li nesses dias um livro que, de tanto ouvir falar a respeito, soava algo lendário. E de fato é”. Seus exemplares de O afeto que se encerra – uma espécie de autobiografia de Paulo Francis – e de The Unquiet Grave estão grifados e anotados em quase todas as páginas. Fotografamos algumas passagens de suas anotações, que apresentamos nas páginas a seguir. São maravilhosas.

Sobre a morte, uma vez Daniel Piza escreveu: “Priva-nos da companhia dos outros; sempre, para nós, só se representa na morte alheia. Por isso choramos, entramos em parafuso, perdemos a referência quando noticiamos de sua ocorrência. Mas ela não existe para nós – porque não podemos concebê-la, muito menos qualificá-la. Ela não tem predicado. É o único silêncio”. Que as próximas páginas – de Francis e Connolly, anotadas nos livros do Daniel – sirvam então, senão para quebrar esse silêncio, pelo menos para nos consolar dele.

Indiana Jones + James Bond + Grahan Greene = Patrick Leigh Fermor

Quando Patrick Leigh Fermor foi condecorado como cavaleiro da Coroa Britânica, em 2004, um jornalista da BBC o definiu como uma mistura de Indiana Jones, James Bond e Graham Greene. Faz sentido. Paddy – como era chamado pelos amigos – foi um viajante erudito, agente secreto (por dois anos, escondido nas montanhas em Creta, organizou a resistência grega contra os alemães, na Segunda Guerra) e um excelente escritor.

Seus dois livros sobre uma viagem que fez a pé, aos dezenove anos, de Roterdã a Constantinopla, A time of Gifts e Between the Woods and the Water, são muitas vezes considerados os melhores livros de viagem do século XX. Além de bonito,

o historiador Max Hastings disse que Fermor tinha “a maior lábia de toda sua geração”, o que provavelmente o ajudou a conquistar a fotógrafa Joan Elisabeth Rayner, musa de Cyril Connolly.

É curioso, portanto, que um homem de personalidade assim tão expansiva – um herói de guerra bon-vivant, extremamente culto e cheio de amigos – tenha escrito também um ensaio sobre a vida monástica. A Time to Keep Silence – um pequeno volume de menos de cem páginas – é basicamente a descrição de Fermor de duas experiências suas em monastérios: nas abadias de St. Wandrille de Fontenelle e de La Grande Trappes, na França. Quando procurava hospedagem barata e um lugar silencioso, tranquilo para escrever um livro, procurou os monges St. Wandrille de Fontenelle – e, inesperadamente, foi muito bem recebido pelo abade. Para quem esperava um lugar simplesmente calmo, já nas primeiras horas, lendo sozinho no quarto as regras para os visitantes, Fermor se assustou com o rigor da rotina monástica: os dias começavam às quatro da manhã e as refeições transcorriam em silêncio total, intercaladas por missas, leituras e meditação. “O lugar tomou ares de um grande túmulo, uma necrópolis da qual eu era o único habitante vivo.”, escreveu.

Depois do choque inicial, porém, sentiu que as vontades de falar e de se movimentar não encontravam resposta na abadia, e desapareciam no vácuo. E percebeu então que a vida livre dessas pequenas ansiedades urbanas, que trazia de Paris, era uma “lliberade divina e absoluta”. E – ao mesmo tempo em que descobriu o quanto a rotina silenciosa pode fazer bem ao espírito – Fermor também encontrou nos monges, nos poucos momentos liberados para conversa, companhias tão agradáveis quanto a de um francês bem educado, “com todo o equilíbrio, erudição e espirituosidade que se possa esperar”: e sem nenhum sinal da melancolia medieval que o ambiente poderia inspirar. O próprio abade que o hospedou, Dom Walser, aliás, é um exemplo dessa civilidade: exilado da Alemanha assim que Hitler chegou ao poder, o responsável pela organização – da econômica à espiritual – da comunidade é capaz de conversar sobre assuntos variados como teologia, arquitetura, artes plásticas, misticismo, arqueologia e história.

Talvez seja a descrição de Fermor sobre como era acordar no mosteiro, num dos últimos parágrafos sobre a abadia de St. Wandrille de Fontenelle, um dos momentos mais bonitos do livro, e um excelente exemplo do seu estilo: “Não havia cortinas nas janelas, e nada para esconder a beleza da luz batendo contra a parede ou as silhuetas curvas do batente. É um quarto maravilhoso no qual acordar. Noites iam e vinham sem sonhos, interrompidas de manhã como a leveza do toque de um barco raspando o casco na areia ao chegar à praia”.

Não à toa, se foi difícil se adaptar à disciplina do monastério, Fermor achou a adaptação ao ambiente de fora pelo menos dez vezes mais difícil. No trem de volta a Paris, um cartaz da Cinzano, na época símbolo de liberdade, lhe pareceu um insulto pessoal. Se a abadia parecia, no primeiro momento, um cemitério, escreveu, o mundo de fora seria um inferno de barulho e vulgaridade cheio de gente maliciosa, vulgar e pilantra.

Depois de passar rapidamente pela abadia de Solesmes, na segunda parte de A Time to Keep Silence descreve suas duas semanas de experiência numa ordem muito mais, digamos, severa: a dos monges trapistas, que acordam às duas da manhã, comem praticamente só raízes, trabalham pesado no campo, passam sete horas por dia rezando, usam a mesma roupa durante toda uma estação do ano, dormem em cubículos sem aquecimento e praticamente não têm nenhum tempo de lazer ou para estudar. De novo, Fermor encontra nos monges homens caridosos e felizes, sem ranço e sem, como poderia esperar um psicólogo, sinais de repressão sexual. E fica impressionado com a disciplina mental dos trapistas: “tudo é silêncio e paz, e a privacidade do silêncio individual é ligada por um autêntico e fraterno amor”.

A Time to Keep Silence, apesar de descrever alguns rituais católicos, não é em nenhum aspecto religioso e, apesar de descrever lugares diferentes, não é exatamente um livro de viagens. Na introdução, Fermor diz que a experiência mais importante que descreve é a sua descoberta da capacidade para ficar sozinho e se recolher, e a claridade espiritual que acompanha a vida monástica. “Pois, no isolamento de uma cela – uma existência ininterrupta exceto pelas refeições silenciosas, a solenidade do ritual e as longas caminhadas na mata -, as águas turvas e agitadas da mente se acalmam, e muito do que está escondido ou é obscuro sobe à superfície, onde pode ser escumado; após um certo tempo, chegamos a um estado de paz que é impossível de imaginar no mundo lá fora”.

A Time to Keep Silence é um elogio ao momento a que o título nos convida: o momento para ficar em silêncio.

Um homem que passa

Fradique ‘folheou e leu o mundo como

um livro cheio de ideias’

Monteiro Lobato, em 1915, aos 33 anos, publicou um artigo, em O Pirralho (então dirigida por Oswald de Andrade), em resposta a uma pergunta que a revista fizera a alguns intelectuais: “Foi Fradique Mendes um tipo representativo de vida superior?” “Rico, belo, inteligente, criador, homem de ação, bondoso, forte, fino, elegante, amável, amado, saúde de aço, tipo 2 de boa torração…”, Lobato escreveu, “Ora, tudo isso é ainda ser menos do que Fradique”. É: porque Fradique foi também um homem livre.

(A correspondência de Fradique Mendes, o último livro publicado de Eça de Queiroz, é dividido em duas partes: na primeira metade, um amigo e biógrafo nos apresenta o personagem; na segunda, lemos suas cartas. Fradique é um personagem fictício, apesar de inspirado em amigos de Eça, incluindo o brasileiro Eduardo Prado – e talvez também no homem que Eça quisesse ser.)

Fradique Mendes foi livre de tudo que pudesse limitar o movimento de seu espírito. Primeiro, foi educado na casa da avó, uma “velha estouvada, erudita e exótica colecionadora de aves empalhadas”, que lhe deixou uma enorme herança nos Açores: espécie de “carta de alforria às contingências pecuniárias que a vida moderna exige”, como escreveu Lobato, o que lhe permitiu dedicar a vida aos assuntos que mais lhe interessassem. Fradique foi livre, em primeiro lugar, financeiramente.

E Fradique se interessou por tudo. Na casa da avó, foi educado por um frade beneditino, um coronel francês e finalmente um professor alemão. Com eles, respectivamente, se alfabetizou em latim, traduziu Voltaire e entendeu a Crítica da razão pura antes da adolescência. Depois, estudou Direito “nas cervejarias que cercavam a Sorbonne” e, quando deixou o Quartier Latin, saiu pelo mundo em viagens de “Chicago a Jerusalém, desde a Islândia até o Saara, sempre empreendidas por uma solicitação da inteligência ou por ânsia de emoções”. Fradique Mendes circulou pelo mundo com naturalidade e com uma curiosidade infinita: também foi livre no sentido, digamos, geográfico do termo.

E Fradique “folheou e leu o mundo atentamente como um livro cheio de ideias”. Ele se dedicou a compreender todos os detalhes das civilizações mais distantes e exóticas do planeta – à procura do “fundo real das coisas”. Frequentou o mundo árabe constantemente, visitou presídios na Sibéria, viveu com culturas quase extintas na América do Sul. E se transformava num cidadão perfeito dos locais que visitava. Se converteu ao babismo quando visitou a Pérsia, frequentou o clube revolucionário Panteras de Batignolles em Paris, participou de rituais positivistas em Londres, foi confidente do príncipe Koblaskini para se converter ao budismo na Índia: “cometa errando através de ideias, embebendo-se convictamente delas”, como diz o seu biógrafo, de cada uma Fradique assimilou a sua “parcela de verdade”. E, apesar de educado no mais rigoroso esquema da tradição universal, inclusive culturalmente Fradique Mendes foi um homem livre.

Esse seu exercício intelectual – a sua busca por essa Verdade no mundo – era extremamente sincero, e a elasticidade do seu espírito não lhe permitia satisfazer-se simplesmente com um sistema, uma ideologia – ou uma opinião pronta. Fradique desqualificava um Baudelaire (intelectual demais), um Hugo (de um “tumultuoso lirismo”), com total naturalidade. Era contra essas pessoas que tratam as ideias como regras de etiqueta – como se fossem feitas para agradar. Fradique foi, portanto, um grande inimigo das ideias feitas.

Mas Fradique nunca deixou que o seu compromisso com os assuntos mais graves da vida secassem o seu espírito ou comprometessem a sua delicadeza social. Ao contrário: estava tão à vontade discutindo a noção do Absoluto entre professores alemães numa cervejaria filosófica em Tubingen quanto, no Zimbábue, entre a tribo dos Matabeles, comparando as vantagens de uma Express e uma Winchester entre caçadores de elefantes. Nunca você encontrará alguém, como diz seu primo ao narrador, “tão simples, tão alegre, tão fácil”. Fradique nunca foi seduzido a praticar um estilo intelectual e nem se considerava um sábio, um filósofo. Antes, diz Fradique: “só me resta ser, através das ideias e dos fatos, um homem que passa, infinitamente curioso e atento”.

Atento também às mulheres, é verdade. “Uma alma extremamente sensível, servida por um corpo extremamente forte”, Fradique costumava encerrar o seu dia, depois de um passeio de carruagem pelo Bios, entre o “efêmero feminino”, cuja influência foi, segundo seu biógrafo, “suprema na sua existência”: “Fradique amou mulheres; mas fora dessas, e sobre todas as coisas, amava a mulher”, que considerava um “organismo superior”, e sobre as quais tinha opiniões e classificações originais, como a que as divide em “mulher interior” e “mulher exterior”. Se foi amado? Magnificamente, conclui no final seu biógrafo. Porque “as mulheres encontravam nele esse ser, raro entre os homens – um homem”. Um homem livre.

Em construção

Não se constrói um edifício de vinte andares em caráter provisório. Não se desenvolve um “bairro planejado” para que seja replanejado duas décadas depois. Não se faz um shopping para que um dia o edifício que o abriga tenha uma finalidade mais adequada. Um prédio, um bairro e um shopping – como praticamente tudo que se inclui em construção civil – são feitos para durar quase para sempre. Mal projetados arquitetonicamente, podem ser uma calamidade urbana muito mais grave do que estética.

Nos últimos dez anos, foram construídos em São Paulo centenas de condomínios-clubes. Esses projetos viram as costas dos prédios para a rua e se fecham num mundo supostamente autossuficiente, seguro e feliz. Mas não abrem espaço para o comércio que todo bairro agradável precisa – padarias, farmácias, bares etc. – e que estimula a circulação de pedestres nas ruas. Ao praticamente obrigar que seu morador use carro para tudo, esvaziam as calçadas – e, portanto, a cidade fica mais triste e mais perigosa.

O menor problema desse tipo de projeto talvez seja a aparência, a questão estética. Com relativamente pouco dinheiro, é possível transformar uma fachada neoclássica numa opção menos cafona. Mas é preciso demolir um edifício inteiro para consertar sua implantação. Projetos radicalmente pensados com muro – quer dizer: com o muro sendo um aspecto fundamental, como é o caso desses condomínios-clubes – nunca vão funcionar sem eles.

O argumento mais comum em defesa de maus projetos é o de que “o cliente quer”. Essa é uma tentativa de transferir uma responsabilidade que é, antes de tudo, de quem faz. E, além disso, não é verdade. Se continuarmos assim – enclausurando a cidade entre grades e exigindo que se use carro para tudo –, vamos afastar cada vez mais São Paulo do modelo de cidade ideal. Vamos abandonar nossas ruas e nos mudar para o subúrbio – porque o condomínio-clube é isso: o subúrbio dentro da cidade. Detroit, que inventou essa ideia, acabou de falir. E Manhattan – organizada com o princípio oposto – continua agradável, interessante e economicamente em ebulição. Onde os clientes que moram num condomínio-clube passam as férias, Detroit ou Nova York?

Na abertura do livro Civilização, que é um passeio pela história da arte desde o Renascimento, Kenneth Clark, que foi diretor do British Museum, tenta responder como é possível reconhecer uma sociedade civilizada. E conclui que talvez a forma mais justa de se avaliar uma sociedade seja pelos seus prédios. Porque é possível que um espírito sofisticado escreva uma obra-prima no meio da barbárie. Mas a arquitetura, para ser executada, exige a combinação de muitos recursos e interesses: capacidade técnica e dinheiro têm de se alinhar com ambiente jurídico e interesse político. Não é possível construir um edifício sozinho. Uma sociedade que é capaz de produzir uma obra-prima arquitetônica, portanto, provavelmente tem certo consenso sobre assuntos fundamentais e um “senso de permanência” que, segundo Clark, é o que caracteriza uma sociedade civilizada. Queremos mesmo ser julgados como uma sociedade que tem medo das ruas de sua cidade, que vive no trânsito, em carro blindado, e que tenta reproduzir em seus prédios um pastiche de uma época que não é a nossa?

Não acho que a solução seja espalhar indiscriminadamente obras-primas da arquitetura por São Paulo. Obras-primas são exceção, claro. Uma cidade com ocupação consistente de prédios com bons projetos arquitetônicos já pode ter uma vida urbana maravilhosa. Para citar apenas vizinhos (ou quase), México, Uruguai, Chile e Colômbia têm uma produção recente de edifícios residenciais com arquitetura de alto nível. E existe hoje, no Brasil, uma nova geração de arquitetos extremamente talentosa, que estudou nas melhores escolas do mundo, trabalhou nos melhores escritórios – e que tem concorrido ombro a ombro com importantes escritórios em concursos internacionais. Quer dizer: a princípio, estamos econômica e tecnicamente preparados para fazer prédios melhores do que os que fazemos hoje.

E parece que é o que a cidade quer. São Paulo está cansada de metrô insuportavelmente lotado, de trânsito na Marginal, de motorista que guia ônibus como se carregasse batatas, de ponto de ônibus com propaganda gigante e sem informação das linhas, de desrespeito ao pedestre e ao ciclista etc. Nossos prédios não podem simplesmente se isolar da cidade e tentar se transformar em mini Shangri-Las. Eles também têm a responsabilidade de melhorá-la: sendo mais generosos, mais bonitos, mais divertidos. Porque os prédios que construímos hoje são em grande parte responsáveis pela cidade em que vamos viver no futuro.

Conversa com David Baker

David Baker é uma pessoa simpática. Ex-editor-chefe da revista Wired, hoje passa a maior parte de seu tempo dando consultoria e ajudando ou, como ele prefere, provocando as pessoas a viver melhor. David checa email duas vezes por dia, acha extremamente irritante manter uma conversa com alguém que não tira os olhos do celular e só conseguiu usar o Facebook por um mês, não suportou. Seu comportamento em relação à tecnologia vem da experiência que ele tem na área: há mais de três décadas ele pensa, escreve, e dá aulas sobre o assunto. Hoje é professor na The School of Life, a escola criada por Alain de Botton e Roman Krznaric, e vive entre Londres e algum país tropical.

Nosso editor de cidades bateu um papo pelo telefone com ele em fevereiro, quando David estava no Rio estudando português e esperando pelo carnaval.

Eduardo Carvalho: Em primeiro lugar, estou muito curioso sobre seu relacionamento com o Brasil.

David Baker: Na primeira vez que vim, era dezembro, e, literalmente, não parou de chover por uma semana inteira. De repente, estava em uma cidade que supostamente era para ser ensolarada e deveria ter mulheres com penas na cabeça e, ao invés disso, só choveu e choveu e choveu. E você sabe como é o Rio: não tem nada pra fazer quando chove. O que fazer no Rio quando chove?! [em português]. O Rio é um lugar para viver ao ar livre. O que mais gosto aqui são as pessoas na rua. Você conhece pessoas nas esquinas, na praia, e toda essa interação acontece ao ar livre, não tem nada de opressivo. Depois desse traumático primeiro contato, tive que reformular minhas impressões do país. Eu e meu parceiro viajamos muito por aqui, visitamos muitos lugares e vimos muita variedade e, quando nos separamos, senti que deveria voltar para cá e ter uma experiência só minha. Fiz uma viagem que foi muito importante para mim. Atravessei o continente, de Lima, no Peru, ao Rio. Comprei uma passagem de Londres para Lima, e uma passagem voltando do Rio para Londres seis semanas depois. Foi uma viagem muito simbólica. Era a primeira vez que voltava ao país desde minha separação. No minuto que atravessei a fronteira da Bolívia para o Brasil, tive vontade de estar no Rio. Foi uma sensação muito, muito forte, e, apesar de querer ficar no Pantanal uns dias, peguei um ônibus de quarenta horas de Corumbá para o Rio, e segui. Quando cheguei na rodoviária do Rio, mesmo sendo noite, fui até a praia e coloquei os pés na água do mar; me senti extremamente feliz. De certa forma foi como meu segundo batizado. Desde então estou aqui, aprendendo português. Já estou falando bem, estou naquela fase de estar orgulhoso do meu português, estou estudando também latim em Londres, e acabei de terminar meu curso de português avançado. Quero falar mais elegantemente, assim como falo inglês… Eu amo línguas, é como tocar piano. Sinto que sei escrever e falar inglês bem, assim como um bom pianista, mas fluência é uma palavra muito trapaceira, só um nativo dessa língua pode falar com fluência.

Amo o clima tropical, sol, mar, nadar ao ar livre, no mar, nas cachoeiras, nos rios, especialmente quando faz sol. Há três anos, percebi que, durante o inverno inglês, que é tão escuro, eu fico muito deprimido. Não fisicamente deprimido, mas com a energia muito baixa, e me sinto completamente desmotivado. Então decidi que, durante esses meses de janeiro, fevereiro e março, iria morar em outro lugar. No primeiro ano, fui para o México, o que me fez sentir muito melhor o resto do ano, quando estava de volta à tão cinza Londres.

Você conhece São Paulo? Acho que aqui não temos a oportunidade de conhecer pessoas nas esquinas, como você falou gostar tanto no Rio.

São Paulo me lembra Londres. Amo Londres, é uma cidade extraordinária, e gosto de São Paulo, mas não a conheço bem o suficiente para amar. Acho que, quando você conhece alguém em São Paulo, diz: “vamos jantar fora” ou “vamos nos encontrar no shopping”; enquanto no Rio é muito comum bater papo na esquina. Existe algo de muito tradicional nisso e, ao mesmo tempo, muito criativo, porque, para mim, isso significa que as interações entre as pessoas são muito fluidas. De repente uma terceira pessoa pode entrar na conversa; uma outra pessoa vai embora, tem um ir e vir nas ruas que, na minha experiência, acontece menos em lugares fechados. Não acontece em restaurantes; você tem uma mesa para quatro e só. É engraçado. Também gosto de uma das coisas do Brasil que pessoas como eu acham irritante, a contrapartida disso – as pessoas que não aparecem. Você marca às 9h30 e as pessoas não dão as caras, ou aparecem às 11h30. Como europeu, isso me enlouqueceu durante muito tempo, ainda me enlouquece um pouco. Eu ficava muito chateado, não conseguia entender aquilo. Entendia acadêmica e intelectualmente que era uma coisa cultural, mas me parecia muita falta de educação. Se você fizer isso com alguém em Londres, você está dizendo, “você não vale meu tempo”. Você sente isso na pele.

Foi só quando estive a última vez em São Paulo – e fiz isso com alguém que estava muito a fim de encontrar, era um amigo de um amigo – que disse: “vamos tomar uma cerveja na sexta à tarde”. Isso, em Londres, quer dizer “nós vamos tomar uma cerveja na sexta-feira sem falta”, mas, no Rio, é mais “vamos tomar uma cerveja sexta se ainda estivermos a fim”, e eu não estava a fim. Estava do outro lado da cidade, não telefonei, e ele também não. De repente entendi que existe um lado diferente da coisa, útil e amigável, que até então havia apenas compreendido pelo viés horrível de que, “se não vier, é porque te odeio ou não tenho o menor respeito por você.”

No Brasil, é difícil fazer trabalho inteligente. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar bem por períodos mais curtos, fazer pausas, descansar um pouco, ir à praia por umas horas. Para mim, é um jeito muito mais eficaz do que trabalhar oito horas em um escritório. Eu desligo o celular, fecho o e-mail, e me concentro 100% escrevendo, pesquisando, por um hora. Para mim, é o único jeito de manter algum controle sobre o meu tempo. Se alguém vem te ver às 11h30, ou às 12h00, ou às 9h30, todo seu método de trabalho começa a ficar um pouco atrapalhado. O trabalho no escritório pode ser um pouco aleatório, as pessoas chegam, fazem alguma coisa vagamente por oito horas, e voltam para casa. Na minha experiência como funcionário e também como consultor, constatei que muitas dessas pessoas poderiam produzir a mesma quantidade de trabalho em um quarto do tempo. Um dos problemas que tenho com o mundo corporativo é que pagamos as pessoas com base em unidades de tempo – semanalmente, hora, mês. Então, se você é pago por hora, por semana ou por mês, por que não demorar o dia todo para fazer uma coisa só, se, ao final das contas, vai receber o mesmo tanto do que se fizesse dez?

Durante grande parte da minha vida fui autônomo, e, nesse caso, a motivação é trabalhar com inteligência na hora de tomar decisões, de pensar intuitivamente, de gerenciar seus recursos. Assim, você ganha mais pelo seu tempo. Essa é uma questão estrutural importante para nós. É difícil motivar alguém a trabalhar de forma mais inteligente se essa pessoa pode falar: “você quer que eu trabalhe mais, mas vai continuar a me pagar a mesma coisa?”

É por isso que você acredita que é tão importante fazer trabalho manual, por exemplo? Por que você não tem outra opção a não ser focar na produção e cobrar pelo seu produto?

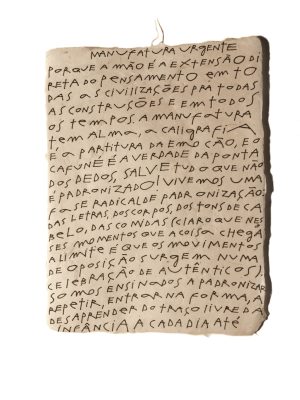

É uma questão interessante. Artesãos e trabalhadores manuais têm uma escolha, porque podem ser autônomos, produzir, receber pagamento por uma cadeira, ou trabalhar para alguém, como em um canteiro de obras. E então há uma motivação para terminar a mesa em um dia, porque, se não, o chefe não os deixa ir para casa no final do expediente. O que nós mais odiamos, como gerentes, é deixar as pessoas irem para casa. Esse é um conceito muito importante, porque nós pensamos que estão sendo preguiçosos de alguma forma, mas é irônico não deixarmos alguém que trabalha bem ir para casa por achar que é um sinal de preguiça. É uma atitude muito paradoxal. Minha preocupação com o trabalho manual é mais ampla do que isso. Acho que são eles que trabalham com o cérebro, porque essas pessoas tem cérebros nas pontas dos dedos.

Tem um livro chamado The Craftsman, de Richard Sennett, que diz algo muito especial: ele fala que, quando algo é feito artesanalmente, algo do artesão é passado para aquele objeto, e assim para a pessoa que o recebe. Acho essa ideia muito bonita, e ela não vale só para produtos artesanais. Por exemplo, com meu iPhone, carrego algo do Steve Jobs comigo, consigo entender seu engajamento, e se compramos uma xícara feita à mão, sentimos algo da pessoa dentro dela. Isso é artesanato.

Vivendo nesse mundo tecnológico, precisamos ficar atentos se isso ainda ocorre, através de nossos atos. Quando escrevo um e-mail para alguém, tento usar uma linguagem correta, não aqueles e-mails de uma palavra só. Isso se deve em parte ao fato de que sou escritor, mas também porque quero que o e-mail carregue um pouquinho mais de mim àquela pessoa. Adoro escrever cartões e cartas, e adoro postá-las…

Ainda faz isso?

Sim, faço. Se vou a um jantar na casa de alguém, gosto de escrever um cartão postal dizendo “obrigado”, em um papel bonito, com uma bela caneta tinteiro, um envelope bonito, e colocar no correio. Além de ser um jeito legal de dizer obrigado, também tem algo especial que acontece. O cartão só chega dois ou três dias depois, quando a memória desse jantar agradável está se apagando, e a pessoa recebe, por ser escrito à mão, parte de você em casa. Acho um jeito bonito de agradecer um belo jantar. Eu faço isso, mas não conheço muitas pessoas que o façam.

Eu também faço isso, as pessoas amam receber.

As pessoas fazem isso de volta?

Não, eu faço isso às vezes.

Eu quase nunca recebo algo assim. Adoraria!

Acho mais comum entre as mulheres.

Por que isso?

Não sei. Talvez elas sejam menos distraídas…

Talvez elas não priorizem a velocidade como os homens. Um dos problemas é que é um método de comunicação muito lento. Você tem que comprar o cartão, escrevê-lo, selar, ir até o correio e postá-lo; além disso, demora três dias até chegar! É o exato oposto de enviar um whatsapp. O whatsapp posso enviar antes mesmo de sair da casa da pessoa, ou logo depois do jantar, dizendo: “obrigado pelo jantar”. Acho legal mandar uma mensagem de Whatsapp, mas, de certa forma, mandar um cartão consome mais energia e tempo, e acho que nós, homens, somos desencorajados a curtir esse ritmo mais lento, especialmente no trabalho. Devemos tomar decisões rápidas, tudo tem que ser veloz. Escrevo cartas no papel, digitalizo e mando por e-mail para ver que emoção isso suscita. É estranho porque você está enviando um e-mail em branco com uma imagem anexada de um texto escrito à mão. É a mistura da velocidade da tecnologia e a vagareza do correio.

Porque você passou de jornalista para professor, e acho que também a fazer coaching?

Nunca tive apenas um emprego. Sempre gostei de desempenhar várias funções ao mesmo tempo, e nunca priorizei uma mais do que o outra. Quando me mudei para Londres, era barman e foi um emprego tão importante quanto ser editor-chefe da revista Wired. Penso que temos que encontrar a essência e o prazer de cada emprego. Não sou um especialista. Obviamente que o papel do especialista é muito importante, mas sou um generalista. Busco um pouco de inspiração em todos os lugares. Comecei a trabalhar como jornalista em 1987, mas, na verdade, queria ser ator. Eu era bom ator, mas não o suficiente. Talvez eu quisesse dizer isso quando falava de não ser especialista. Você precisa imaginar que atuar é a única coisa que pode fazer, e eu conseguia pensar em 99 outras coisas que poderia fazer ao mesmo tempo. Isso me impediu de me comprometer com algo em que não era bom o suficiente, ou a não ter comprometimento com um talento. Então, comecei a escrever críticas de teatro para a Time Out, e eles me davam dois ingressos e cinco libras para cobrir o transporte até o teatro. Foi quando percebi que gostava muito de escrever também, e me tornei jornalista. Conheci pessoas que trabalhavam em revistas e me tornei o que chamamos de subeditor, que é basicamente a pessoa responsável por fazer o texto caber nas páginas e certificar-se de que está fluido e alinhado às manchetes e tudo mais. Acho uma habilidade incrível. Ao mesmo tempo eu ensinava inglês para estrangeiros, e amava muito lecionar. Então comecei a trabalhar esse lado do ensino, e também sou muito fã da psicoterapia. Comecei a fazer um curso de psicoterapia duas vezes e parei, o que é bastante interessante. De alguma forma essas três coisas acabam se juntando. É interessante ensinar algo que é muito difícil de entender, e ajudar as pessoas a navegarem essa curva lenta e empolgante de aprendizagem. A psicoterapia é algo que fazemos na The School of Life, porque, apesar de não sermos oficialmente uma organização dedicada à terapia, estamos pedindo para que as pessoas pensem em coisas importantes em suas vidas. É muito importante para nós oferecer um espaço onde se sintam à vontade para pensar nessas coisas. Não é exatamente uma aula onde alguém leciona sobre Kierkegaard ou Nietzsche; é uma aula onde conversamos um pouco sobre Kierkegaard ou Nietzsche, mas pensando em como isso se aplica à sua vida no momento.

Na The School of Life criamos um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade. Não é uma sessão de terapia em grupo; não é uma daquelas experiências onde as pessoas exorcizam coisas e choram. É mais uma questão de promover um ambiente seguro, tranquilo, no qual eu talvez diga algo que vai ressonar em você, e não necessariamente de um jeito bom. Talvez suscite arrependimento, ansiedade, medo, irritação, fúria, seja lá o que for. Mesmo sem ser uma terapia, quero que você sinta uma emoção. Talvez isso o leve à terapia, e você possa dizer: “de repente senti muita raiva e percebi que precisava entender porque reagi assim”.

É uma forma de tentar ajustar ou corrigir uma emoção através de um processo cognitivo ou um entendimento racional da vida?

Não, é muito mais denso que isso. Em primeiro lugar, não acredito que estou tentando corrigir ou ajustar emoções. Para mim, o mais importante é tentar ajudar alguém a aumentar sua autonomia. Acredito que todos podemos controlar nossas vidas. Me irrita profundamente quando alguém diz: “Se anima, vai!” Acho uma coisa totalmente ridícula de dizer para alguém. Por que não: “Nossa, estou vendo que está chateado”; e talvez eu então pense: “É mesmo, preciso me animar”. É uma questão de controle e autonomia.

Não quero ensinar as pessoas como serem felizes. Mas provavelmente vou discutir muitas maneiras de pensar sobre a felicidade, e então podem decidir se estão felizes ou infelizes, e se querem mudar. Mas o principio por trás da The School of Life é ajudar as pessoas a levarem uma vida melhor. E é claro que “levar uma vida melhor” implica um certo juízo de valor.

Por exemplo, oferecemos uma aula que se chama “É necessário ter um relacionamento amoroso?”, e acho que muitas pessoas, se você lhes desse um pedaço de papel, poderiam escrever sobre o que nossa cultura acredita sobre relacionamentos, e por que são bons, e, lá no topo da lista, estariam aqueles dois velhinhos juntos há cinquenta anos, e perguntamos: “Qual o seu segredo?”; e eles respondem algo do tipo: “Nunca dormimos chateados um com o outro”. Na nossa cultura, acreditamos que um relacionamento monogâmico, provavelmente heterossexual, duradouro, amoroso, e sem ódios, seja o melhor. Provavelmente colocaríamos, no final da lista, alguém… pessoas com o comportamento promíscuo ou desrespeitoso, por exemplo. Medimos nossos relacionamentos contra essa lista de prioridades. Diria que, em certos momentos da vida, não seria melhor estar solteiro do que estar com alguém? Exploramos essa ideia através dos grandes pensadores que argumentam a favor da solteirice. Não estou dizendo “vocês devem ficar juntos” ou “você deve ficar solteiro”. A ideia é simplesmente plantar as sementes do pensamento, na esperança de que uma pessoa pegue uma dessas sementes e ela desabroche no pensamento desse pessoa. Se, no final da aula, cada pessoa sair com apenas um novo pensamento, ideia, uma nova forma de enxergar alguma coisa sobre a qual não havia pensado antes, então fizemos nosso trabalho.

E quando você fala de equilíbrio trabalho/vida, como exatamente define o trabalho? E em que ponto é separado da vida?

Em primeiro lugar: é uma frase engraçada, não é? Porque o trabalho faz parte da vida. Então, como podemos equilibrar o trabalho e a vida? Conversamos muito sobre isso. Talvez a palavra equilíbrio esteja errada. Mas, de certa forma, gosto muito da frase, porque chama atenção ao quanto o trabalho vem ganhando importância. Muitas pessoas, por várias razões, priorizam o trabalho acima de tudo, a curto e longo prazo. No longo prazo, acho que talvez se preocupem mais em trabalhar do que em achar um namorado ou uma namorada. E, a curto prazo, provavelmente ficam até tarde no escritório, e cancelam aquela ida ao cinema com seus amigos, em vez de cancelar o trabalho para ir ao cinema.

Não me sinto muito à vontade com isso. Às vezes acho importante cancelar o cinema para trabalhar, mas também acho que há situações, para mim mais comuns, onde é mais importante ir ao cinema com seu amigo. Posso filosofar e falar da qualidade da amizade ou algo assim, mas, na verdade, é tão importante quanto entregar o projeto dentro do prazo. O problema é que trabalhar nos dá dinheiro, e ir ao cinema, não. Então existe uma ilusão de que, se não ficarmos no escritório até tarde, e formos ao cinema, perderemos o nosso dinheiro, ou até nosso emprego, e então talvez percamos a casa, e logo, logo estaremos dormindo na rua. E não estou sendo superficial. Acredito que as pessoas que gostam deste tipo de capitalismo (e sou fã do capitalismo) acreditam na fantasia de que precisamos continuar produzindo porque, se pararmos, não estaremos no topo da cadeia. O psicólogo britânico Oliver James descreve isso muito bem, um fenômeno chamado Affluenza. Ele diz que muitos de nós concordamos em fazer um trabalho um tanto miserável para receber bem, que normalmente são empregos de colarinho branco. Tenho muitos amigos que trabalham em bancos e odeiam o que fazem, mas ganham rios de dinheiro. Então você trabalha de segunda a sexta, fica até tarde no escritório, naquele emprego odiado, e no fim de semana você se recompensa, comprando alguma coisa, viajando, seja lá o que for, e normalmente paga com seu cartão de crédito, o que quer dizer que, na segunda, você terá que voltar ao trabalho para pagar aquilo que comprou no fim de semana. E assim vai, sem fim. E, lá na frente, você compra uma casa maior, ou um segundo ou até terceiro carro, e vai em férias cada vez maiores, e compra casas cada vez mais caras, e é igual a um rato correndo numa roda sem fim. E é exaustivo, e eu sei disso. Eu já trabalhei em coaching com muitas pessoas muito ricas e muito exaustas. O Oliver James sugere que este tipo de mundo está gerando uma epidemia de depressão, resultado dessa ética de trabalho.

Mas o que mais gosto na questão de encontrar um equilíbrio entre a vida e o trabalho é disseminar essas ideias, mas não apenas dizendo “você não deveria trabalhar em banco” ou “você não deveria trabalhar tanto”. Ao invés disso, discutimos ideias como a Affluenza de Oliver James, ou como priorizamos o trabalho acima de tudo na vida. Ou é ao contrário? Existem muitas pessoas que priorizam o resto da vida acima do trabalho, e trabalhos que eu e você provavelmente acharíamos muito entediantes. Mas isso não importa – eles trabalham por horas e se divertem fazendo isso. E a uma dada altura vão embora para casa. Jamais ficariam além do expediente, por exemplo.

Então, sabe, analisar ideias assim… e na classe, uma pessoa pode se perguntar: “Como está o MEU relacionamento com o trabalho?” Isso me lembra um amigo do Rio de Janeiro, dono de uma grande empresa. Ele ama seu trabalho, é muito bom no que faz, trabalha horas a fio, e não está exausto. É uma ótima companhia quando não está trabalhando. Ele é o meu exato oposto. Passa o máximo tempo possível no escritório, e trabalha de forma inteligente, e, por isso, toca um negócio multimilionário, e eu sou autônomo.

Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas estou dizendo que precisamos pensar em como priorizamos o trabalho em nossa cultura, e se queremos mudar algo a respeito disso em nossa vida.

Quais são as histórias mais importantes sobre as quais escreveu? As que mais gosta, de maneira geral, como jornalista?

Em Londres, fui livro por um dia. Existe uma “biblioteca” à qual as pessoas podem ir e, em vez de retirar um livro, podem pegar uma pessoa emprestada para uma conversa de meia hora. As pessoas são elencadas por listas, mulher mulçumana, operário, policial – rótulos. Eu era o homem gay. Fiz isso porque um amigo meu não pôde ir e me pediu para ir em seu lugar. E foi uma experiência incrível.

As pessoas chegavam, olhavam o catálogo e diziam: “Eu gostaria de pegar a mulher muçulmana emprestada.” E às vezes tinha uma lista de espera ou algo assim. Nós todos esperávamos nos fundos da biblioteca e ficávamos meio nervosos pensando: “nossa, e se ninguém me escolher?”; e ficar, literalmente, juntando poeira na prateleira, achando que ninguém o vai escolher. E tinham pessoas que eram escolhidas o tempo todo. Tinha um cara, ex-membro de uma gangue criminosa, que, quando adolescente, tinha se envolvido com o crime e carregava uma arma… As pessoas pediam por ele o tempo todo; era muito popular. Por fim, três pessoas me pegaram emprestado. Conversamos sobre homossexualidade, sobre minha vida, sobre o que pensavam ou sentiam sobre homossexuais. Não era minha função mudar sua opinião; eu era apenas um livro aberto. Podiam me fazer perguntas e eu podia contar episódios interessantes da minha vida. O terceiro grupo a me “tirar” era composto de três adolescentes negros. Acho que tinham quinze ou dezesseis anos. E eles entraram na biblioteca perguntando o que estava acontecendo, e daí, quando nos sentamos, falaram logo de cara: “Sabe, se nós te víssemos no ônibus e soubéssemos que é gay, teríamos te enchido de porrada.” E eu respondi: “Se entrasse no ônibus e visse vocês três juntos, eu iria sentar em outro lugar ou descer do ônibus, porque ia achar que vocês são do tipo que atacam as pessoas.” Nós quatro tivemos uma conversa incrível, durante essa meia hora. Falamos de como, quando eles entram num ônibus, não é com a intenção de atacar alguém, mas de repente está todo mundo olhando torto porque são negros. Porque estão em três e são jovens… Nós sofremos de uma ansiedade racista em Londres, e esses caras acabam caindo nisso. E então eles me disseram que acabam causando confusão porque é o que todos esperam deles. E eu pensei sobre como as pessoas reagem a mim… Sou muito aberto sobre minha homossexualidade. Não muitas pessoas sabem que eu sou gay logo de cara, mas, normalmente, dentro de alguns minutos de conversa, menciono meu ex-parceiro ou algo assim. É incrível como pessoas em ambos os nossos países matam alguém apenas por ser gay. É inacreditável viver nesse tipo de ambiente e muito nocivo também.

Você mudou sua opinião sobre a influência da tecnologia sobre nós após sair da Wired, ou sempre pensou assim a respeito da tecnologia?

Sempre amei e desconfiei muito da tecnologia. Quer dizer, eu amo a tecnologia. Não me entenda mal. Sinto constantemente que estou atrasado em termos do timing; sempre tem algo novo sendo lançado. Por exemplo, nunca curti as mídias sociais, tive uma página no Facebook por um mês, e não gostei. Era muita informação que eu não queria ver, e as pessoas aparecendo na minha vida pedindo, clamando por atenção, e, se eu não olhasse, ficaria por fora das coisas. Depois de um tempo, saí, e estou muito feliz de não ter uma página lá. Sei que perco algumas coisas, mas todos perdemos algumas coisas. É normal. Não estar no Facebook me dá um foco maior nas coisas que realmente estão à minha frente.

A tecnologia seduz e melhora cada vez mais. Enquanto falamos, ela provavelmente está correndo à nossa frente. Mas agora estamos chegando ao ponto em que a velocidade da tecnologia e o volume de dados que se processa estão além da nossa compreensão, da nossa capacidade de acompanhá-los.

Não quero dizer que as máquinas estão tomando o mundo, mas, de certa forma, estão dominando o mundo. Existe o perigo de delegarmos tanto à automação que perderemos a essência do que nos faz humanos. Não estou catastrofizando, mas acho que chegaremos a um ponto onde não conseguiremos mais entender os efeitos do intercâmbio de dados automático pelos computadores através da internet, por exemplo. Existe um dado estatístico que gosto de citar: “A quantidade de dados que rodam a internet a cada mês é em torno de quarenta exabytes. É uma quantidade enorme! Cinco exabytes equivalem a todas as palavras jamais ditas por todos os seres humanos na história da humanidade. Então, é mais ou menos oito vezes isso circulando na internet por mês. Isso representa uma mudança enorme em termos de percepção e linguagem para nós. Não estamos apenas falando de escrever, de ideias… Não conseguiremos jamais acompanhar esses quarenta exabytes de dados. Mas os computadores conseguem. É por isso que as empresas que estão à frente, hoje, são aquelas de computação. Estamos contentes em aceitar seu domínio?

Parte disso é uma questão política, parte econômica, e parte científica. O Facebook comprou o Whatsapp, a Google comprou uma fábrica de robótica em Boston… Essas empresas vão crescendo e comprando, crescendo e comprando. Se fosse qualquer outra indústria, ficaríamos preocupados com esse comportamento. Se uma empresa começasse a comprar todos os navios cargueiros do mundo, nos preocuparíamos com o monopólio que isso causaria. Precisamos começar a pensar se isso está acontecendo com o Google ou o Facebook.

Qual será o nosso relacionamento com a tecnologia nos próximos dez anos? Você acha que irá piorar nesse sentido, ou talvez outras pessoas como você… Eu também penso como você, na verdade. Dei um passo para trás com essas coisas de twitter e tudo mais. Você acredita que isso acontecerá com outras pessoas também?

Acho que ficará cada vez mais comum as pessoas usarem telefones enquanto falam com você, e isso fará do mundo um lugar mais pobre. Mas algumas pessoas virão a entender que uma conversa entre dois seres vivos é melhor do que ficar olhando o celular. Criei uma regra para mim. Quando recebo amigos para jantar em casa, eles sabem que não usamos o telefone durante o jantar. É uma regra da casa. Eu pareço um careta, um velho carrancudo, mas isso pouco me importa. É muito bom sentar-se ao redor da mesa, e jantar sem os celulares tocando sem parar. Durante meus cursos peço também para todos desligarem os celulares. Acho que é algo positivo, mas nem todos pensam assim.

Começaremos a entender que você pode usar seu telefone aqui, mas não ali, e haverá sempre diferenças – no começo desta conversa, falamos sobre diferenças culturais em relação ao uso do tempo entre o Rio de Janeiro e Londres. Haverá também diferenças de atitude em relação aos telefones e à tecnologia, assim como sobre o que escrevemos no twitter e assim por diante. Será uma coisa comum, e teremos diferentes atitudes culturais. Me preocupo com isso. Acredito em certas características humanas que são muito importantes, como o ofício, o artesanato, o pensar devagar, a sensação de autonomia, e às vezes a tecnologia nos faz sentir como escravos.

Henry Thoreau diz que “o homem cria a ferramenta e a ferramenta recria o homem.” Ele escreveu isso no meio da Revolução Industrial, e acho que estava tentando nos avisar que nos tornaríamos escravos das fábricas. Seria útil escutá-lo mais uma vez nessa segunda revolução tecnológica-industrial, a revolução digital que está acontecendo agora. Se alguém diz “nossa, não entro no Facebook há séculos”, é terrível. Precisamos colocar a ferramenta de volta no lugar dela. Algo que gosto muito de repetir é que só porque a ferramenta existe não quer dizer que precisamos usá-la. Uma imagem que gosto de usar é, por exemplo: a maioria de nós, em casa, tem uma serra em algum lugar, para cortar madeira; mas isso não quer dizer que acordamos toda manhã e saímos correndo para serrar madeira. Usamos a serra apenas quando queremos serrar madeira. Da mesma forma, podemos usar o Facebook quando queremos seja lá o que for que o Facebook nos oferece. Não precisamos nos atropelar para usar uma tecnologia apenas porque existe e está disponível.

Como o tempo parou

“But thoughts, the slave of life, and life, time’s fool, and time,

that takes survey of all the world, must have a stop.”

Henrique IV, Shakespeare

Numa noite de sábado, na Casa do Núcleo, um simpático espaço dedicado à música em Alto de Pinheiros, Dimos Goudaroulis, antes de tocar o segundo movimento da sexta suíte para violoncelo de Bach, falou um pouco sobre a obra. E concluiu assim: “É como se Bach, aqui, fizesse o tempo parar.”

Dimos toca as suítes de Bach com um violoncelo do final do século XVIII, montado como um instrumento da época, com corda de tripa e arco barroco. Bach compôs essas peças quando morava em Köthen, na corte do príncipe Leopoldo, que adorava música e tinha uma excelente orquestra particular. No final do século XVIII, com a ascensão dos compositores clássicos (Haydn, Mozart), a música barroca de Bach saiu de moda, e as suítes também foram esquecidas. Até que, em 1890, Pablo Casals, aos onze anos, encontrou por acaso uma cópia das partituras num sebo em Barcelona. Casals praticou todos os dias as suítes como exercício pessoal e com seus alunos – mas só as gravou entre 1942 e 1945. A redescoberta das peças por Casals, talvez o maior violoncelista do século XX, foi um sucesso total: o disco vendeu milhões de cópias e espalhou a obra de Bach pelo mundo.

Essas suítes de violoncelo são consideradas ao mesmo tempo a Bíblia e o Himalaia do instrumento, pois, se o emanciparam da orquestra, viabilizando-o como solista, e exploraram todos os seus recursos, são, porém, extremamente difíceis de executar. Casals tocava uma suíte todo dia antes do café da manhã – e teve o cuidado de praticá-las por vinte anos até apresentá-las num concerto, e por cinquenta antes de gravá-las.

Hoje, existem mais de mil gravações disponíveis: Rostropovich tocou-as nas ruínas do Muro de Berlim, Yo-Yo Ma apresentou-as no memorial de 11 de setembro e Ingmar Bergman usou-as como trilha sonora em vários de seus filmes. E praticamente todos os grandes violoncelistas gravaram as suítes completas: Janos Starker, Pierre Fournier, Paul Tortelier e o brasileiro Antonio Menezes, além do holandês Anner Bylsma, que venceu o Prêmio Pablo Casals quando estudante e foi professor de música em Harvard nos anos 1980, considerado o papa do violoncelo barroco. Bylsma foi um dos primeiros intérpretes preocupados em tocar as suítes tecnicamente como no tempo de Bach: ou seja, com o instrumento adaptado à época e pesquisando a partitura original de Anna Magdalena Bach.

A partitura assinada por Johann Sebastian Bach se perdeu, e o manuscrito de Anna Magdalena – sua segunda esposa e copista dedicada – é polêmico e complexo. Todos os grandes violoncelistas acima usam partituras que derivam de manuscritos encontrados no século XIX, padronizados, românticos, adaptados ao gosto da época. As suítes já são extremamente difíceis, mesmo quando executadas em partituras adaptadas. E o manuscrito original de Anna Magdalena tem anotações estranhas, inusitadas e que dificultam ainda mais a execução, como tocar um mesmo motivo com arcadas diferentes. Mas é assim que devem ser executadas, de acordo com os violoncelistas que defendem uma interpretação, como se diz, “historicamente informada” – como Anner Bylsma e Dimos Goudaroulis.

Dimos toca as suítes de Bach desde os treze anos, quando começou a estudar violoncelo na Grécia, onde nasceu. Aos dezoito, ganhou uma bolsa de estudos no Conservatório de Paris, onde, em paralelo à formação erudita, passou oito anos tocando jazz, fazendo improvisação – “música de rua”, como diz. Em 1995, aos 26 anos, veio para um festival de violoncelo no Rio de Janeiro. De manhã, abriu a janela de seu quarto, no Copacabana Palace, e, cansado do frio da Europa, pensou em ficar. Ficou. No Brasil, começou a estudar profundamente música barroca e interpretação histórica. Aproximou-se, então, de Anner Bylsma – com quem costuma se encontrar sempre que vai à Europa – e, em 2011, gravou as seis suítes para violoncelo de Bach. Entre todas as gravações disponíveis hoje, nenhuma é tão fiel à partitura de Anna Magdalena como a de Dimos.

João Marcos Coelho, crítico de música clássica do Estado de São Paulo, considera Dimos o melhor violoncelista hoje no Brasil, que, assim como Anner Bylsma, “pratica com inteligência, rigor e talento as qualidades que ele mesmo gosta de projetar no holandês: irreverência, enfoques não-acadêmicos, gosto pelo novo”. É interessante que o resgate da interpretação histórica da música seja liderado por personalidades assim: curiosas, desbravadoras, inquietas – e em nenhum sentido conservadoras, uma vez que resgatar a forma como a música era praticada há trezentos anos é uma experiência artística radical, capaz inclusive de nos transportar, ouvintes, através do tempo.

Micha Maisky – cuja interpretação das suítes tangencia o brega, aliás –, numa entrevista para o livro The Cello Suites, de Eric Siblin, compara essas peças a um grande diamante: com muitos diferentes cortes, que refletem luz para todos os lados. Praticamente todos os sentimentos possíveis estão ali. Do famoso prelúdio da primeira suíte ao último movimento da sexta, temos a sensação de que tudo aconteceu: de que fomos levados da mais profunda melancolia à alegria completa. E em algum momento, durante o segundo movimento da sexta suíte, todos esses sentimentos se misturam e se combinam, e é como se virassem apenas um: e a música – que não existe fora do tempo – consegue fazer o tempo parar.

Uma pureza displicente

Existem ao menos dois livros fundamentais sobre o homem renascentista: O Príncipe, de Maquiavel, e O Cortesão, de Baldassare Castiglione. Maquiavel escreveu um tratado político – sobre como o homem público deve agir. Castiglione escreveu sobre o homem em sua vida privada: O Cortesão é um manual sobre como deve ser e se comportar um perfeito homem da corte renascentista. As articulações políticas de qualquer câmara de vereadores do interior do Brasil hoje bastam para provar que Maquiavel estava certo – e que, mesmo sem ser amplamente lido, foi totalmente assimilado. O príncipe inaugurou o político moderno, a realpolitik. O tratado de Castiglione, em comparação, é pouco lido, quase esquecido, e praticamente não se fala mais em sprezzatura, a principal característica exigida do cortesão ideal.

Sprezzatura é o oposto de afetação: é uma espécie de displicência calculada, que “demonstre que o que se faz e o que se diz é feito sem esforço e quase sem pensar”. O próprio livro de Castiglione, estruturado em forma de diálogo e escrito em lombardo (e não em latim ou toscano, que seriam opções mais, digamos, eruditas), respeita esse princípio. O Cortesão se passa em quatro noites, em 1506, no palácio do Duque de Urbino – um dos mais bonitos da Itália –, em que membros da mais alta aristocracia italiana estavam hospedados para receber o papa, que deixou os aposentos no dia anterior. O Duque, que tem saúde frágil, precisa dormir depois do jantar, enquanto sua mulher, Elisabetta Gonzaga, entretém as visitas com jogos de conversação. O livro de Castiglione – que serviu à corte de Urbino – é a reprodução de uma possível conversa entre essas pessoas sobre as características exigidas ao cortesão perfeito. A obra foi amplamente traduzida na época – inclusive na Inglaterra – e, em grande medida, fundou a nossa noção de homem educado.

E a primeira recomendação é esta: ter uma certa leveza, uma delicadeza natural nos gestos, na conversação, na forma de se vestir, que faça com que o esforço desapareça mesmo na execução das tarefas mais exigentes. Porque o esforço – a aparência de esforço, na verdade – é o maior inimigo da graça. Não há nada mais entediante (nem mais burro, aliás) do que um discurso muito pensado para parecer inteligente – em que o excesso de cálculo aparece na escolha de palavras difíceis, raras. Esse estudo exagerado, quando é visível, compromete a sensação de naturalidade: como no caso do dom Pierpaolo, narrado por dom Roberto de Bari, que dança “com aqueles saltaricos e as pernas esticadas nas pontas dos pés, sem mexer a cabeça, como se tudo fosse de madeira, com tanta atenção que parece que vai numerando os passos. Quem é tão cego que não veja nisso a desgraciosidade da afetação?”.

Sprezzatura é, portanto, uma espécie de técnica de esconder a técnica – e afastar dos modos do homem (e da mulher, a quem a parte final do livro é dedicada) tudo que seja pedante, pomposo, pensado. É a busca por um equilíbrio natural e delicado em tudo que se faz. E o cortesão de Castiglione deve fazer praticamente de tudo: enfrentar guerras; estar familiarizado com os grandes livros; conhecer música e tocar um instrumento; caçar; conversar agradavelmente; desenhar e pintar; se vestir modestamente, mas com cores, listras e bons tecidos; cultivar os amigos; jogar os jogos da corte; etc. Cabe ao cortesão, aliás, tudo isso fazer com competência, mesmo que não perfeitamente: lembrando que o mais importante é que tudo pareça sempre improvisado, que seja com a “pureza displicente” que encontramos, não por acaso, nos gestos dos personagens do Casamento da Virgem de Rafael – provavelmente o mais fino, mais equilibrado, mais elegante pintor renascentista.

Rafael Sanzio nasceu em Urbino, e o retrato que Rafael pintou de Castiglione talvez seja o melhor retrato seu a que temos acesso hoje. Vasari, aliás, encerra a sua biografia de Rafael com um triste poema que Castiglione escreveu sobre a morte do pintor, que acaba assim: “E a morte se indignou porque [tu] podias devolver a alma aos mortos e porque tu, desprezando sua lei, reparavas aquilo que o longo passar do tempo abolira. Assim, mísero, vencida tua primeira juventude, caíste, lembrando-nos de que todos nós e tudo o que é nosso haveremos de morrer”. Haveremos, mas, enquanto isso, temos obrigação de preservar para sempre, se não os homens, a obra e o espírito de alguns deles.

Andando na linha

É possível estimar com certa precisão a qualidade de vida de uma cidade observando apenas uma linha: a que separa o espaço público do que é propriedade privada. Quando mais enfática, mais ostensiva ela for, repare: muito provavelmente pior será o ambiente em que vivem os seus moradores; e, ao contrário, quanto mais sutil, mais delicada for essa divisão, a tendência é que a vida nessa cidade seja melhor – mais agradável, mais segura e mais divertida. Uma forma de medir a civilidade de uma cidade é pela altura dos seus muros.

Uma cidade é basicamente uma aglomeração de pessoas que decidiram morar juntas. E essa proximidade se justifica em praticamente todos os aspectos da vida dos seus habitantes – como Edward Glaeser, professor de economia urbana em Harvard, explicou em seu livro O triunfo da cidade, lançado em 2013. A vida na cidade permite que seus moradores sejam mais eficientes economicamente, que se eduquem melhor, que tenham mais acesso às informações e aos tratamentos médicos, que convivam com pessoas diferentes – e, por isso, sejam mais tolerantes, mais civilizadas.

Porque civilização é isso – ou, se quiser, é consequência disto: de uma espécie de consenso entre pessoas diferentes (de várias origens, classes sociais, religiões, etc.) de que vale a pena vivermos juntos. É do diálogo entre pessoas curiosas e diferentes que aparecem as melhores ideias. E a cidade ideal precisa refletir em suas decisões arquitetônicas essa abertura de espírito. É preciso haver praças e parques para seus habitantes se encontrarem; boas calçadas para caminharem; uma equilibrada mistura entre áreas residenciais e comerciais para que possam trabalhar, se divertir e fazer pequenas compras perto de casa.

Não há cidade ideal – nem civilização possível – em que moradores se afastem uns dos outros, se tranquem em ambientes privados e praticamente empurrem os pedestres que passem na frente da sua casa para o outro lado da calçada. E é quase isso que fazem esses muros beges e infinitos de condomínios-clube, por exemplo, que se espalharam pela cidade nos últimos dez anos, ou casas gigantescas em bairros exclusivamente residenciais em que não há calçada. Esse tipo de divisão ostensiva, agressiva, entre o que é público e o que é privado é um desrespeito aos outros moradores da cidade, à estética, e – como Jane Jacobs explicou impecavelmente em Morte e Vida das Grandes Cidades – é inútil para a segurança.

Praticamente não há muros em Manhattan. No ano passado, Boris Johnson, prefeito de Londres, mandou arrancar os espetos contra mendigos que havia na cidade. E as casas dos canais de Amsterdã são ótimos exemplos de projetos em que essa linha que divide a calçada e o interior dos ambientes quase não aparece: a própria parede cumpre esse papel e, no caso da capital holandesa, com janelas normalmente abertas. Mas São Paulo também tem projetos excelentes em que essa linha é discreta ou invisível. O Conjunto Nacional, na Paulista, e o Copan, no Centro, são referências clássicas de projetos que combinam vários usos – residencial, escritórios, lojas – em harmonia com o seu entorno. O Edifício Piauí e o Louveira, ambos em Higienópolis, têm jardins totalmente abertos à rua. E existem inúmeros predinhos anônimos ou pouco conhecidos, como o Pacaembuzinho, que são pequenas lembranças de um dia em que já tratamos a nossa cidade melhor.

E são essas lembranças – de um dia em que talvez tenhamos sido mais abertos e menos desconfiados – que, para vivermos bem juntos, precisamos recuperar.

Em busca da pureza perdida

Raymond Radiguet morreu aos 20 anos, de febre tifoide, com uma obra literária perfeitamente acabada. Nascido em 1903, em Saint-Maur, subúrbio de Paris, filho de um famoso cartunista, Maurice, era o mais velho de seis irmãos. Foi um aluno exemplar até, aproximadamente, os 8 anos; largou o liceu Charlemagne em Paris, onde era bolsista, aos 10, como um estudante medíocre – e continuou estudando sob a sensível orientação do seu pai. Radiguet não era bobo: em vez do monótono ambiente escolar, preferia ler os clássicos franceses deitado em um barco amarrado na margem do rio Marne, aproveitando a atmosfera calma e agradável da cercania parisiense de mesmo nome, onde morava com a família. E lia intensamente: de acordo com uma passagem provavelmente autobiográfica de Com o diabo no corpo, uns 200 livros entre os onze e doze anos.

Aos 14 anos, numa ocasião em que foi entregar os desenhos de seu pai ao jornal L’Intransigeant, conheceu o poeta André Salon e apresentou a ele seus primeiros poemas. Salon ficou impressionado e conseguiu espaço para que publicasse seus trabalhos em jornais e revistas. Apresentou-o também a Max Jacob, que o introduziria, depois, ao seu futuro amigo e amante, Jean Cocteau, que tinha o dobro da sua idade. Aos 15 anos, Radiguet já começara a frequentar os círculos de Montparnasse, “a Meca da modernidade”, com Picasso, Apollinaire, Breton, Modigliani, Coco Chanel, Stravinsky, entre outros, e, aos poucos, foi conquistando também a alta sociedade parisiense, convivendo com príncipes e princesas – em um lugar em que, diga-se, o termo “alta sociedade” parece ainda corretamente aplicado.

Sua precocidade literária é normalmente comparada com a de Rimbaud, que nasceu em 1854. Faz sentido. Aos 19 anos, Rimbaud já era um reconhecido fenômeno das letras, com a publicação de Uma estação no inferno e O barco embriagado. Apesar de uma morte erradamente anunciada, quando desapareceu aos 27 anos, Rimbaud também morreu relativamente novo, aos 37, de doença desconhecida. Mas dificilmente se conhece um caso, em toda literatura universal, tão extraordinário como o de Radiguet, que escreveu maravilhosamente ainda adolescente e morreu assustadoramente jovem.

Mas ele jamais pretendeu ser reconhecido por isso: nem pelo gênio precoce nem pela morte inesperada, características dos poètes maudits que ele simplesmente abominava. “Idade não significa nada”, escreveu, “O que me impressiona é o trabalho de Rimbaud, não a idade com que ele o escreveu. Todos os grandes poetas já tinham escrito aos 17 anos. Os maiores são aqueles que nos fazem esquecer disso”. A vida que levou durante o último ano de sua vida, porém, consumindo pesadamente álcool e ópio, contribuiu para sua identificação com eles, apesar do seu forte e lúcido desprezo pela figura do poeta solitário e sofredor. Radiguet não viveu uma vida nem solitária nem sofredora.

Seu primeiro livro, e o único que saiu enquanto ainda estava vivo, foi publicado quando o autor tinha apenas 20 anos, resultado de um trabalho que começara aos 17. Com o diabo no corpo, baseado numa relação amorosa que supostamente teve aos 14 anos, foi escandalosamente recebido em Paris, pelos críticos e pelo público – mas vendeu amplamente (45 mil exemplares, de saída) e, de quebra, recebeu o importante prêmio Nouveau Monde. Radiguet conta a história de uma relação amorosa de um jovem de 16 anos com uma mulher casada, de 19, cujo marido se encontra no front de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Marta, a amante, engravida do garoto, e morre durante o parto.

A capacidade de observação psicológica de Radiguet é surpreendente, mesmo sem considerarmos sua idade – que ele, enfim, nos faz esquecer. Seu estilo é claro e direto, como queria que escritores escrevessem, e flui encantadoramente, com capítulos curtos e sequências de aforismos inesquecíveis, como esta:

“Nada absorve mais do que o amor. Quando se ama, fica-se à toa, mas nem por isso se é preguiçoso. O amor sente confusamente que seu único desvio real é o trabalho. Ele também o considera como rival. E não suporta nenhum rival. Mas o amor é preguiça bem-aventurada, como a chuva branda que fecunda.

Se a juventude é tola, é por não ter sido preguiçosa. O que invalida nossos sistemas educativos é que eles se dirigem aos medíocres, por causa da quantidade. Para um espírito alerta, a preguiça não existe. Nunca aprendi tanto quanto naqueles dias compridos que, para um espectador, teriam parecido vazios, nos quais eu observava meu coração noviço como um novo-rico observa seus gestos à mesa.”

Difícil acreditar que o segredo da adolescência, e do amor, durante essa fase, tenha sido revelado com tanta elegância e precisão como ele o fez. E mais do que isso: seus dois romances são histórias de adultérios tão sofisticadas que mesmo Proust, como reparou Paulo Francis, talvez não tenha ido tão longe, nesse aspecto. E Radiguet parecia ter consciência disso, quando escreveu sobre seu segundo livro, O baile do bonde d’Orgel, publicado depois da sua morte:

“Romance de amor casto, mas tão escabroso quanto o romance menos casto. (…) Não é a pintura do mundo, ao contrário de Proust. O cenário não conta. O único esforço de imaginação utilizado aqui não está nos acontecimentos externos, mas na análise dos sentimentos”.

Se no seu primeiro livro, então, o romance entre o narrador e Marta se consumou, materializando-se o adultério que, no final, será castigado, a relação entre François de Séryeuse e Mahaut d’Orgel, personagens principais de O baile, não poderia ser mais casta – e não poderia ser mais forte. E é precisamente por ter resistido a essa força quase incontrolável que Radiguet, como um moralista do século XVII, os considera tão virtuosos e interessantes. O que, aliás, eles realmente são, como justifica o autor, a respeito da condessa, já no primeiro parágrafo, em uma introdução irresistivelmente bonita:

“Os movimentos de um coração como o da condessa d’Orgel serão antiquados? Tal mescla de dever e inação talvez pareça inacreditável em nossos dias, até mesmo numa pessoa de estirpe e nascida nas Antilhas. Não será que nossa atenção se desvia da pureza, sob o pretexto de que esta oferece menos sabor do que a desordem?

Mas as manobras inconscientes de uma alma pura são ainda mais singulares que as combinações do vício. É o que respondemos às mulheres que, algumas, acharão Mme. d’Orgel excessivamente honesta, e às outras, que a acharão fácil demais”.

François tinha 20 anos, era muito inteligente e respeitado pelos mais velhos. Não fazia nada. Vivia com sua mãe, que possuía um espírito suficientemente nobre e compreensivo, segundo Radiguet, para entender que, nessa idade, é justamente isso que um jovem deve fazer.

“Toda idade produz seus frutos, e é preciso saber colhê-los. Mas os jovens são tão impacientes por atingir os menos acessíveis, e por se tornar homens, que negligenciam os que se oferecem.

Numa palavra, François tinha exatamente sua própria idade. E, entre todas as estações, a primavera, se é a estação que nos assenta melhor, é também a mais difícil de usar.”

François, portanto, pertencia a essa espécie rara: era um sujeito que, apesar de novo, sabia aproveitar a vida em sua plenitude, reconhecendo, inconscientemente, os limites que a idade lhe impõe, e formando, assim, uma personalidade, digamos, saudável. Era um cara bacana. Diferentemente do seu melhor amigo, o diplomata Paul Robin, que procurava a todo custo ascender socialmente, construindo, assim, uma personalidade corrompida: “Paul acreditava ter sido bem-sucedido na construção de uma imagem; na realidade, ele se contentara em não combater os próprios defeitos”, escreveu Radiguet.

A atração de Paul pelo casal d’Orgel, que ele e François conheceram juntos, é obviamente limitada, centrada em mesquinhos interesses sociais. François, porém, encanta-se com Mahaut, e, como novo e íntimo amigo do casal d’Orgel, passa a frequentar a casa deles. E apaixonam-se François e Mahaut, um pelo outro, sem, no entanto, saberem que são correspondidos. Até que, preocupada com que essa atração ficasse definitivamente incontrolável, Mahaut confessa seus sentimentos para a mãe de François, pedindo que essa tentasse afastá-los um do outro. Não adianta.

Na jantar que os d’Orgel oferecem, na mesma noite, a um príncipe russo refugiado, François comparece. Mahaut não sabe se ele foi avisado ou não pela sua mãe, e fica confusa, com ciúmes de François, que conversa com uma convidada jovem e linda, mas exercita sutilmente seu autocontrole. Em uma cena delicada e complexa, Mahaut defende publicamente seu marido em uma situação inesperada – que, exceto o leitor, só o convidado russo compreende: Mahaut decide continuar com Anne, seu frívolo marido.

Em Com o diabo no corpo, Radiguet narra o complexo processo da perda da pureza de um adolescente inocente e inteligente; já em O baile do conde d’Orgel, essa pureza perdida é, na figura de Mme. d’Orgel, virtuosamente redescoberta.

As lições mais importantes da vida

John Stuart Mill – provavelmente o filósofo mais influente na Inglaterra do século XIX – começou a aprender grego aos três anos. Antes dos oito, leu Heródoto, Xenofonte, Isócrates e vários diálogos de Platão no idioma original. Aos oito, começou a estudar latim e, com doze, já lera as Metamorfoses de Ovídeo, várias Orações de Cícero e a Eneida de Virgílio – além de continuar suas leituras em grego, que incluíam Homero, Aristóteles, Tucídides, Demóstenes, Políbio. Nessa idade, já tinha noções de ciência, matemática, política econômica e também familiaridade com os principais clássicos ingleses de literatura e de história. Seu professor foi seu pai.

Diariamente, dos quatro aos sete anos, John caminhava com o pai antes do café da manhã e repassava com ele as suas notas de leitura do dia anterior. Nessas caminhadas, seu pai, James – autor de uma enorme história da Índia e filósofo utilitarista –, aproveitava para fazer pequenos discursos sobre “civilização, governo, moral, cultivo intelectual”, que pedia para John repetir em seguida, com as suas próprias palavras. A primeira operação intelectual que o pai lhe ensinou foi como dissecar um argumento falso; muito cedo, também, ele aprendeu a importância de se expressar com palavras precisas. Além de livros de histórica, lógica e dos clássicos da literatura, seu pai gostava de lhe passar também livros sobre homens corajosos superando circunstancias difíceis: como African Memoranda, de Philip Beaver, e o depoimento de David Collins sobre o primeiro assentamento em New South Wales.

Na abertura de sua Autobiografia, Stuart Mill aponta que um dos principais motivos de ter escrito a história de sua vida foi contar como uma educação diferente, rigorosa, especialmente na primeira infância – que normalmente, segundo ele, é “desperdiçada” –, pode ser muito útil. E não apenas útil: um dos aspectos mais marcantes do primeiro capítulo de sua autobiografia é, além da quantidade de leituras que fez muito cedo, o prazer com que se dedicava a elas. Por diversão, leu a Ilíada mais de vinte vezes, e sempre folheava a história da Grécia Antiga, de Mittford, nas horas vagas. Quando entrou em Oxford, Stuart Mill se sentia com uma formação 25 anos à frente de seus colegas.

John Stuart Mill aprendeu cedo, em casa, o que Henry Adams (diplomata, jornalista, historiador e romancista americano) recomenda, no meio de sua autobiografia – The Education of Henry Adams –, como a única coisa que realmente importa aprender cedo: como aprender (“they know enough who knows how to learn”). Durante toda a história da humanidade, continua Adams, muita inteligência foi desperdiçada, “e não há duvidas de que o professor é o pior criminoso”. Henry Adams também reconhece que a principal influência em sua primeira educação foi a de seu pai – que, no máximo, corrigiu seu sotaque em francês e que, de resto, o deixou passar a infância brincando. Em várias passagens de seu livro, Adams insiste que educação é coisa séria, que não é igual a divertimento. Mas é curioso como – insistindo tanto que as duas coisas são diferentes, assim como Stuart Mill, relembrando as suas primeiras leituras – muitas vezes repete que se divertiu.

Harvard “o ensinou pouco, e esse pouco mal, mas deixou a sua mente aberta, livre de vieses, ignorante sobre fatos, mas dócil”. (O seu livro é curiosamente escrito na terceira pessoa.) Em Berlim, ouviu muita música ruim, bebeu cerveja, fumou charutos, viu mulheres gordas alemãs tricotarem, mas fez isso “só pela companhia, sem pretensão de se divertir” – como se o fato de estar com pessoas agradáveis não fosse em si mesmo divertido.

Em Roma, onde passou seis meses com a expectativa de se “civilizar”, Adams se encantou com a cidade ainda medieval que existia, sem restauros, mas, ao fazer o balanço do capítulo dedicado à cidade, conclui que, com relação à educação, “ele não recebeu nenhuma, mas se divertiu”. Quando, aos sessenta anos, pondera sobre a responsabilidade que a idade exige, parece resumir o que pensa acerca da relação entre educação e diversão: “um mundo que não pode educar não pode divertir, e além de tudo é feio”.

Na segunda página de Minha formação, Joaquim Nabuco reconhece também a importância paterna em sua educação: “era natural que, aos quinze ou dezesseis anos, seguisse a politica do meu pai, porque essa devoção era acompanhada de um certo prazer, de uma satisfação de orgulho”. Ao mesmo tempo, suas ideias eram “uma mistura e uma confusão. Ávido de impressões novas, fazendo os meus primeiros conhecimentos com os grandes autores, com os livros de prestígio, com as ideias livres, tudo o que era brilhante, original, harmonioso, me seduzia e arrebatava por igual”. Seu livro é uma coleção dessas impressões: dos livros que leu, das viagens à Inglaterra, aos Estados Unidos, de seus principais interlocutores intelectuais, de sua infância entre escravos no engenho da sua madrinha – a experiência, descrita no capítulo mais famoso do livro, Massangana, que o inspiraria a dedicar a sua vida política à abolição.

O livro de Joaquim Nabuco é maravilhosamente bem escrito e infelizmente está esquecido pelas nossas melhores escolas. Henry Adams, aliás, entenderia o motivo: “Harvard era uma boa escola, mas, no final, do que o garoto não gostava mesmo era de escola em qualquer sentido”. Assim como o pai de John Stuart Mill, que preferiu confiar na sua biblioteca pessoal e na sua capacidade de conversar para apresentar o mundo ao seu filho. Talvez, aliás, o que se pode aprender dessas três autobiografias – de homens que passaram a vida empenhados em se educar – seja justamente isto: que as lições mais importantes não são ensinadas na escola.

Sobre ping-pong, Poussin, geleiras, etc.

Talvez com uma exceção, não existe nenhuma atividade mais agradável que duas pessoas possam fazer juntas do que conversar. E conversar inutilmente. Assim como jogar ping-pong, contemplar um Poussin ou passar alguns dias andando pela península Kenai, no Alasca, os maiores prazeres da vida são – e também provavelmente com a mesma exceção – inúteis.

A conversa obrigatória entre duas pessoas, a comunicação útil, necessária, que a vida urbana exige, pode muitas vezes não ser desagradável – mas é outro tipo de conversa. Prática, objetiva, ela geralmente precisa resolver um problema, chegar a uma solução: do balcão de uma lanchonete em que pedimos um misto-quente a um debate acadêmico sobre Mallarmé, são comunicações em busca de um acordo. E, portanto, elas não podem ser suficientemente soltas para variar sem compromisso entre assuntos como a técnica de saque mais eficiente em ping-pong, as cores em Poussin ou as opções de cabine para dormir entre glaciares em Kenai. A conversa mais agradável não está em busca de um acordo.