Volta e meia, o espaço urbano volta ao centro das conversas. Num panorama cada vez mais constante de desastres climáticos e colapso sociopolítico mundo afora, debates sobre adensamento, mobilidade, muros, calçadas e o papel do espaço público ganham força. Com timing preciso, Pequenas Tentações chega como um livro que, no auge de sua aparente singeleza, parte do detalhe para pensar o todo: da observação atenta da vida cotidiana somos levados ao desenho mais amplo das cidades e das escolhas que moldam nossa experiência urbana.

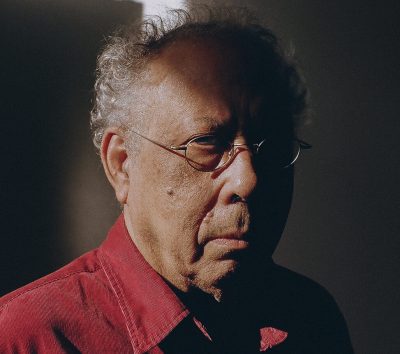

O livro reúne uma seleção de ensaios de Eduardo Andrade de Carvalho, autor que habita a fronteira entre o pensamento crítico e a prática concreta. Incorporador de profissão e ensaísta por vocação, Carvalho transita entre literatura, arquitetura e urbanismo com a naturalidade de quem enxerga a cidade como uma experiência humanística.

O volume é organizado em três partes — Cidades, Arquitetura e Outros passeios — e cada uma delas revela uma faceta do olhar do autor sobre o ambiente construído. Seus textos, publicados originalmente em jornais e revistas ao longo de mais de uma década, compõem um mosaico da vida contemporânea no Brasil. São Paulo está no centro, mas a interpretação se expande para além da pauliceia. O país é observado a partir da rua: a calçada como espaço democrático; os muros como símbolos de segregação; o condomínio-clube como antítese da vida urbana; e, em contraste, exemplos estrangeiros que ilustram alternativas possíveis para cidades mais caminháveis, mais civilizadas, mais divertidas.

Em Cidades, o urbanismo é tratado como campo de encontros, recuperando a vocação da rua como espaço de convivência. Calçadas bem cuidadas, lembra o autor em homenagem a Jane Jacobs, são o primeiro passo para bairros vivos e seguros. Ainda que estejamos falando de metrópoles, é um conjunto que serve de elogio à vida miúda: ao café de esquina, à mercearia, ao xadrez na praça, ao saxofonista inesperado que atravessa o caminho de um adolescente voltando da escola. Carvalho foge um pouco da tese e encontra abrigo na narrativa, o que de maneira alguma lhe tira rigor, mas, de todas as maneiras possíveis, lhe acrescenta humanidade.

A segunda parte, Arquitetura, amplia a lupa e discute a qualidade dos projetos que moldam cidades. Como podem as fachadas que tentam “parecer modernas” não enfrentar o que é essencial, como a boa implantação, o cuidado com o térreo, a coerência entre materiais e proporções? O autor traz à tona, também, a necessidade de recuperar princípios clássicos — utilidade, beleza e solidez, na lição de Vitrúvio — sem cair na caricatura estética que dominou o mercado imobiliário nas últimas décadas.

A terceira parte, Outros passeios, mostra o ensaísta que existia antes mesmo do incorporador. São textos que tratam de música, literatura e memória familiar, sempre com o mesmo senso de clareza e curiosidade intelectual. O ensaio sobre as suítes de Bach — que narra a redescoberta da obra, a busca por interpretações historicamente informadas e a relação do violoncelista Dimos Goudaroulis com o repertório — mostra o alcance da escrita. Ritmo, humor, precisão histórica e uma sensibilidade para traduzir complexidades artísticas em linguagem acessível. Está tudo ali.

Juntos, esses textos reverberam uma visão que enxerga a cidade como ecossistema vivo, traduzido em referências que vão dos livros de Conrad aos filmes de Bergman. O estilo que costura o livro é marcado por uma informalidade que não deixa de acenar à tradição dos grandes ensaístas.

Pequenas Tentações fala do prazer de caminhar sem pressa, da capacidade da arquitetura de moldar nossa imaginação, das escolhas diárias que fazem com que uma cidade seja acolhedora ou hostil. Atualmente, os debates parecem ter duas características: jamais se esgotar e seguir sem qualquer solução. Resoluções, claro, nunca são simples, mas é exaustivo entrar em redemoinhos que não têm intenção de se dissipar. Pois aqui há um suspiro aliviado que, ao contrário do resto do mundo, nos diz para voltar a olhar o entorno com atenção. Ufa.

Quem sabe assim as pequenas tentações da vida urbana, aquelas que tornam um sábado à tarde inesquecível, não desapareçam atrás de muros cada vez mais altos.

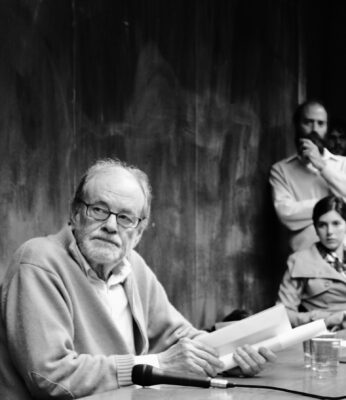

Confira nossa conversa com Eduardo Andrade de Carvalho.

Ao reunir textos escritos ao longo de tantos anos, que cidade você percebe que emerge como personagem do livro? Essa cidade ainda coincide com a que você vê hoje ou ela se transformou e, no processo, você se transformou junto com ela?

Acho que a cidade que aparece no livro — São Paulo — é uma cidade que precisa de ajuda. Ela é difícil, dura, complexa — que pode ser também, como qualquer cidade, muito interessante e às vezes divertida. É uma cidade que precisa de apoio e de carinho. Que foi, em muitos lugares e momentos, maltratada, esquecida, roubada. E que — como uma pessoa — precisa de atenção. Porque o que importa está — estamos — ali: as pessoas. A cidade é o espaço delas. É o nosso espaço. O livro, se quiser, é um convite para conversarmos sobre isso — sobre como estamos construindo e lidando com o espaço da nossa cidade — das nossas cidades.

Vendo esses ensaios lado a lado, surge uma espécie de eixo conceitual que talvez não estivesse explícito quando foram escritos. Que espinha dorsal você identifica neste conjunto agora, ao revisitar o que você escreveu em momentos distintos?

O livro está divido em três partes: Cidades, Arquitetura e Outros passeios. Ele segue, nesse sentido, do que é grande, macro, para assuntos mais particulares, íntimos — das cidades para, usando o último ensaio como exemplo, uma história da biblioteca do meu avô. Cidades como o Rio de Janeiro, Caruaru e São Paulo estão presentes nessa última história, e influenciaram meu avô; e percebo hoje, cada vez mais claramente, como a biblioteca dele — dos meus avós, aliás — me influenciaram em muitos aspectos sem eu perceber. Talvez ter reunido esses artigos num livro tenha sido um esforço inconsciente meu para homenagear o livro como objeto.

Sua escrita parece sempre pertencer a dois mundos, o do olhar técnico do incorporador e o da sensibilidade do ensaísta. Como esses papéis conversam, ou entram em conflito, na sua vida diária e na sua forma de interpretar a cidade?

Durante seis meses, eu estudei Administração de Empresas na FGV de dia e História na USP à noite. No intervalo de uma aula sobre a relação das navegações dos espanhóis para a América com Dom Quixote, fui conversar com o professor. Comentei que fazia os dois cursos. Ele apontou para o fundo da sala, sorrindo: “a sua cabeça deve estar girando mais do que aquele ventilador, né?”. Não entendi. Não estava. Eu gostava daquilo, de frequentar ambientes e ideias diferentes. Nos acostumamos a separar o trabalho, digamos, prático da reflexão sobre ele. Nos acostumamos a catalogar pessoas como intelectuais, executivas, etc., normalmente de forma pejorativa. Não deveríamos. É difícil definir onde a reflexão termina e a execução começa; o que me interessa é a combinação entre essas duas experiências. Meu outro avô, fazendeiro, lia Faulkner à noite. Ter lido o que ele leu provavelmente fez dele uma pessoa melhor, um fazendeiro melhor. Fui jubilado por falta do curso de História da USP, aliás — por causa das greves daquele ano, 2000, tivemos aula em julho, e eu estava viajando por Cuba.

O livro tem uma proposta interessante de reparar no micro, no detalhe, naquilo que normalmente é ignorado no caos urbano. Por que esse gesto de atenção é tão decisivo para pensar cidades?

Porque é o que percebemos ou, pelo menos, é o que eu consigo perceber com mais clareza. Não sou teórico ou técnico. Não sei olhar para a cidade de outra forma — de uma forma conceitual, ideológica. Escrevo sobre o que sinto, sobre o que vejo, sobre o que encosto — ou sobre o que esbarro ou tropeço. Tudo, se quiser, é detalhe.

Muros, condomínios-clube e enclausuramentos aparecem como antagonistas recorrentes no seu pensamento. Em que momento isso se tornou uma questão para você e, sobretudo, o que ela revela sobre o modo como vivemos as cidades brasileiras?

Eu cresci em casas no Jardim Paulistano e em Alto de Pinheiros. Eu andava à pé e de bicicleta na rua, criança. Ia para a escola na Vila Nova Conceição e para o Clube no Morumby de carro. De repente, aos 15 anos, repeti o primeiro colegial (eu só pensava em jogar tênis) e fui estudar no Objetivo da Paulista. Comecei a andar de ônibus, de metrô, à pé, e por lugares que conhecia pouco. Uma outra cidade se revelou para mim. Eu gostei. Depois frequentei cursinhos na Consolação e fui estudar na FGV, ao lado da Paulista, para onde eu ia e voltava a pé, porque aí morava nos Jardins. Frequentei bastante a Avenida Paulista e tenho um carinho especial por ela. Me ensinou muito. Não tem muros na Avenida Paulista. Não têm condomínios-clube. Tem o MASP, o Conjunto Nacional, o Instituto Moreira Salles, etc. Aquilo é uma aula do que poderíamos fazer — aliás, do que fomos capazes e somos capazes de fazer.

Agora, eu acho que comecei a perceber a gravidade desses projetos fechados conversando com amigos arquitetos, como Lourenço Gimenes (FGMF) e o Cesar Shundi (SIAA). Me lembro também de um texto na Folha do Fernando Serapião sobre um projeto imobiliário em São Paulo, em que falava da relação dele com o entorno. Foram algumas amizades e o interesse pelo jornalismo que me estimularam a prestar mais atenção nisso. Acho que é um assunto gravíssimo e menos debatido publicamente do que deveria. Moramos numa cidade para estarmos perto, juntos — e estamos construindo cidades que nos distanciam, que nos separam, que nos isolam. É uma aberração. É uma calamidade. Temos que fazer cidades que nos façam melhores. Estamos construindo espaços que nos fazem piores — mais fechados, mais mesquinhos, mais medrosos. Não deveríamos. Para mudar, precisamos reconhecer isso.

Música, literatura e memória aparecem como campos que irrigam seu olhar urbano. De que maneira esses universos influenciam sua percepção da cidade e alimentam sua escrita?

Tudo me interessa — não só esses assuntos mais, como dizer?, culturais. Tento me expor a coisas e a ideias diferentes. E aí, quando escrevo, certas ligações aparecem espontaneamente. Gosto quando isso acontece. Gosto de ler textos assim e talvez tenha sido influenciado por eles. Temos uma tradição, aliás, no Brasil, de escritores, de cronistas que fazem isso de forma encantadora. Me lembro sempre do Franklin de Oliveira, pouco lido hoje, que tem um ensaio chamado “Sobre cachimbos, rosas, amar, etc. Sobretudo etc.”. Ele vai ligando no texto uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a outra: “todo cachimbo é uma rosa incendiada”. Temos no Brasil grandes estilistas esquecidos. Uma coincidência curiosa, aliás, que o Isay Weinfeld, arquiteto, esteja abrindo agora uma exposição do seu trabalho — não só como arquiteto — chamada “Etcétera”. É um ótimo nome.

Você trata de temas técnicos de forma leve, sem criar barreiras para quem não é da área. Por que é tão importante democratizar esse debate e incluir mais pessoas na conversa sobre arquitetura e urbanismo?

Porque todo mundo é influenciado por isso. Você pode não gostar de cinema e não ir ao cinema. Mas um prédio — um prédio praticamente te obriga a vê-lo. Ele se impõe sobre a calçada, sobre você. Se ele for ruim, grosso, ele praticamente te empurra, te espeta. Não há como escapar. E ele fica ali assim fazendo isso por décadas — como um gigante mal educado e impune. Precisamos considerar outras opções, outros caminhos para verticalizar ou — dependendo do lugar — não verticalizar. Eles existem.

No debate público, a arquitetura costuma ser reduzida à estética. Você, porém, insiste que ela é uma questão de civilidade. O que ainda impede que esse entendimento mais profundo da arquitetura se torne dominante?

É claro que uma obra arquitetônica pode e deve ser julgada pelo seu aspecto estético. Mas deve ser também — especialmente no caso de grandes obras — julgadas pelo impacto do seu desenho no espaço urbano. Aquele projeto fez bem para as pessoas que frequentam aquele lugar? Fez mal? Como elas se sentem quando frequentam ou passam por ele: com medo, com pressa, irritadas? Ou tranquilas, curiosas, animadas? Existe aí uma questão ética — e um projeto precisa ser avaliado nesse sentido também. Muitas vezes, escondemos o julgamento com certo cinismo: com frases como “mas é o que o cliente quer”, como uma forma de transferir a responsabilidade pra uma figura difusa, distante, e que não tomou decisões diretamente para que o prédio seja como é. Ninguém acha que as calçadas de São Paulo são boas. Ninguém gosta de morar numa cidade cujos espaços públicos são escuros, vazios e perigosos. Há consenso sobre muita coisa.

Desde os primeiros textos até hoje, muita coisa mudou em São Paulo e no debate urbano brasileiro. Como você enxerga essa evolução? Alguma das suas batalhas urbanas se transformou, ganhou novos contornos ou perdeu sentido?

Acho que o debate sobre a cidade hoje é mais intenso, mais vivo — sem dúvida. Ele acontece em mais lugares, com mais frequência. Mas acho que poderíamos tentar ser mais precisos nas discussões também. Talvez esteja na hora de menos batalhas, menos disputas, menos brigas. E de uma postura mais moderada, mais racional, em busca de consenso e ação. No que podemos concordar? O que podemos fazer? Como? Alguns pontos talvez sejam óbvios para todos os lados. É preciso trabalhar também para encontrar esses consensos. E construir o futuro das nossas cidades inspirados por eles.Tem gente muito boa trabalhando nisso pelo Brasil. Como pudermos, precisamos ajudá-las.

Depois de organizar esse conjunto, que novas perguntas surgiram para você, seja sobre cidade, arquitetura ou até mesmo sobre o próprio ato de escrever?

Tenho pensando nisso: quais são os consensos que estão espalhados por aí — escondidos entre disputas aparentes? Como colocá-los em prática — transformá-los em ação? Em quais cidades deveríamos nos inspirar para resolvermos os problemas das cidades brasileiras— Paris ou Medellin? Qual é a relação do espaço rural com o urbano? Estou trabalhando com isso. É um outro assunto — com muita relação com o espaço urbano, claro, e não menos interessante.

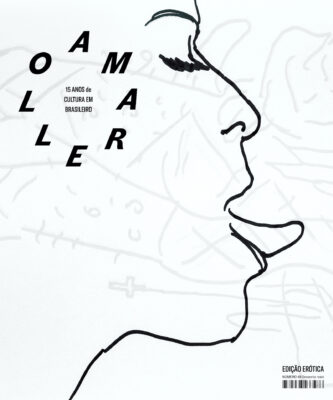

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista