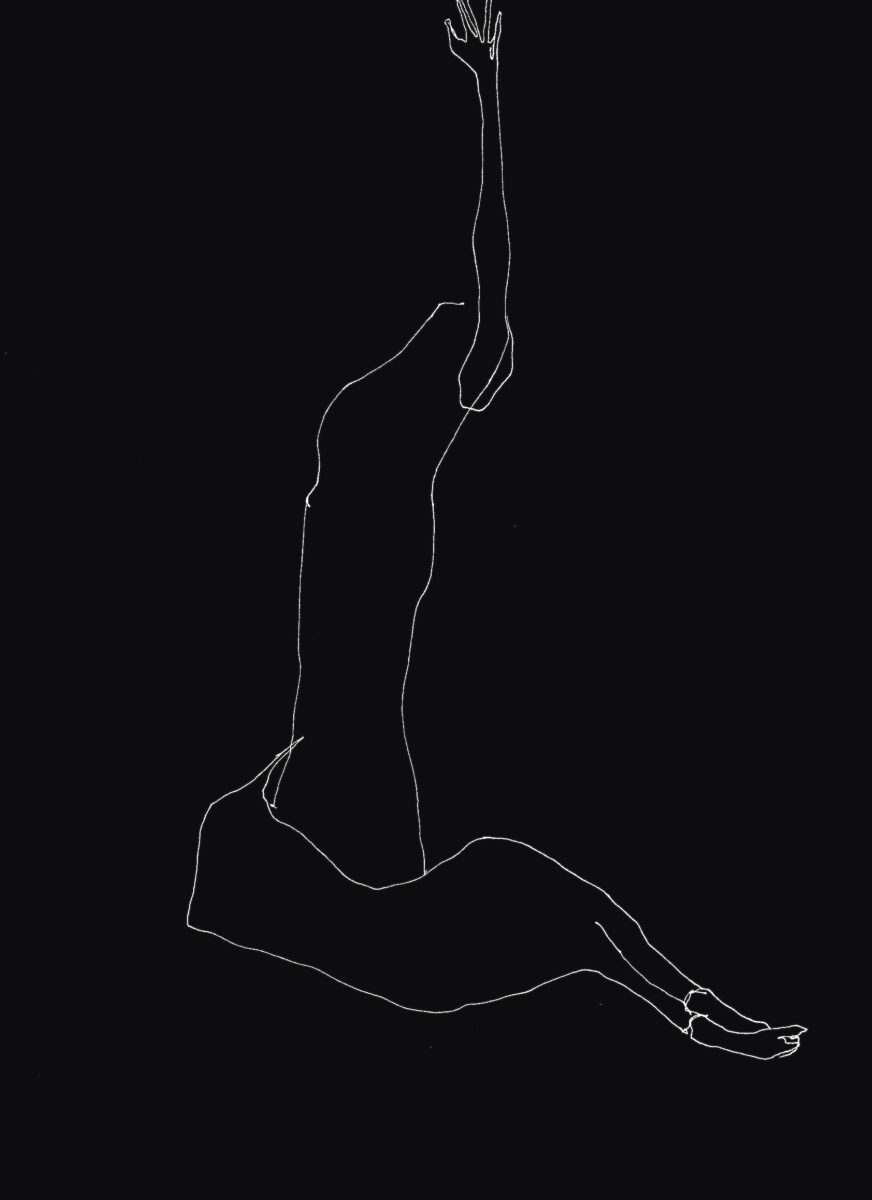

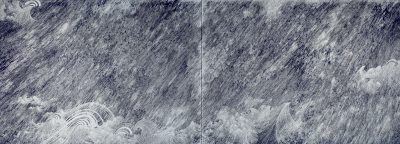

“Foi num desses dias, quando está prestes a nevar e há uma eletricidade no ar. Você quase pode ouvir, certo? E este plástico estava simplesmente dançando para mim como uma criança chamando para brincar… por quinze minutos. Foi quando entendi que havia essa vida toda por trás das coisas e essa incrível força benevolente que dizia não haver razão para ter medo. No vídeo, eu sei, não é a mesma coisa, mas ajuda a lembrar. E eu preciso lembrar. Às vezes, há tanta beleza no mundo! Penso que não vou suportar e meu coração parece que vai sucumbir.”

— Beleza Americana, 1999

Quem não se lembra daquela cena, já icônica, do saco plástico sendo carregado pelo vento numa dança melancólica do filme Beleza Americana? A beleza da cena, e do filme, é mesmo “americana” – é a beleza urbana, do supérfluo, do vazio, do desnecessário, do consumo sem sentido. E, infelizmente, é esse padrão de beleza que pegou no resto do mundo também.

Aqui no Brasil já somos adeptos do saquinho plástico e de tudo que representa. Supermercados, farmácias, lojas e até a brasileiríssima feira de bairro – todos embalam seus produtos no maldito saco.

Quando surgiram, no final da década de 1950, os modernos sacos plásticos eram motivo de orgulho para as redes de supermercado, e símbolo more do American Way of Life para as donas de casa. Porém, a imagem de mocinho dos sacos se decompôs rapidamente – aliás, a única coisa a respeito dos saquinhos que se decompõe – e hoje são considerados verdadeiros vilões ambientais. Isso porque o plástico demora ao menos trezentos anos para se decompor no meio ambiente.

E, no Brasil, o plástico filme, produzido a partir de uma resina chamada polietileno de baixa densidade (PEBD) e matéria-prima dos sacos plásticos, já é responsável por 9,7% de todo o lixo produzido no país. São 210 mil toneladas de plástico filme produzidas por ano.

Mas o nosso vício pelo plástico é difícil de largar. Outro dia fui ao supermercado com as minhas sacolinhas ‘verdes’ de lona. O segurança do estabelecimento de alto-padrão não queria me deixar entrar com tantas sacolas vazias. Desconfiado, por fim me deixou entrar, mas tive que deixar as sacolas no guarda-volumes. Na hora de passar pelo caixa, coloquei as compras do carrinho na esteirinha para a atendente cobrar, expliquei que já voltava e saí correndo, feito uma louca, até o balcão para buscar minhas preciosas sacolinhas. Quando voltei ao caixa, metade das compras já estava em sacos plásticos. Mas, como sou brasileira e não desisto nunca, ajudei o empacotador a tirar tudo de dentro dos sacos e passar para minhas sacolas.

Diga-se de passagem que a caixa estava me olhando como se fosse um e.t., o empacotador (coitado) provavelmente xingando a senhora minha mãe nos pensamentos, e os outros fregueses da loja, que tiveram o azar de escolher aquele caixa, resmungavam da minha demora.

Tanta dificuldade para uma coisa que deveria ser mais do que natural. Na Alemanha, quem não tiver sua própria sacola e quiser usar um saco plástico tem que pagar uma taxa extra – mais ou menos sessenta centavos cada saquinho. (Já imaginou quanto iríamos faturar aqui no Brasil, onde um bilhão – isso mesmo, bilhão – de sacos plásticos são distribuídos por mês nos supermercados)? Já a rede de supermercados CO-OP, na Grã-Bretanha, lançou uma campanha bem ‘verde’; todos os sacos plásticos usados na rede são 100% biodegradáveis, feitos de um material que se decompõe na natureza após apenas dezoito meses (parece muito? Melhor do que trezentos anos!)

Mas e nós, brasileiros, estamos fazendo o que a respeito dos sacos plásticos? Além de reclamar das enchentes nas ruas de São Paulo, decorrentes dos bueiros entupidos por todo o lixo que jogamos fora? Além de achar bonito um brasileiro gastar em média 66 sacos plásticos por mês?

Nem tudo está perdido, afinal. Em maio deste ano, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o texto substitutivo ao Projeto de Lei 496/2007, que proíbe a distribuição e a venda de sacolas plásticas no comércio da capital paulista a partir de 1º de janeiro de 2012. Os estabelecimentos comerciais terão até 31 de dezembro de 2011 para acabar com o uso dos sacos plásticos. Durante este período de transição, os comércios terão de exibir placas dizendo “Poupe recursos naturais! Use sacolas reutilizáveis”. A partir de 2012, o descumprimento da lei implicará numa multa que vai de 50 reais a 50 milhões de reais – a fiscalização será feita pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

Quando soube da noticia, aplaudi de pé. Finalmente um esforço digno de uma nação tão verde! Orgulhosa, peguei minhas sacolas verdes de lona e fui à feira, bem aqui em frente à minha casa. Parei na barraca de frutas. Estavam lindas, uma verdadeira orgia tropical – athemoya, maracujá, abacaxi, carambola -, e refleti: como é bom ser brasileira, com toda essa abundância natural que Deus nos deu. Na hora de embrulhar, agradeci e expliquei à feirante que não queria os sacos plásticos, pois tinha minhas sacolas de lona.

– Bonito isso aí, moça. Nunca tinha visto, não.

– É que eu não gosto muito de usar saco plástico, sabe, faz muito mal ao meio ambiente.

– E onde é que se compra essas sacolas aí?

– Bom, é… essas eu comprei no exterior, mas já vi pra vender em supermercado aqui também…

– É? E quanto é que custa?

– Ah, baratinho, uns R$ 5,00 a sacola.

– Baratinho? Eu tenho cinco filhos, a compra do supermercado é grande. Preciso pelo menos de umas vinte dessas aí. R$ 100,00 não é muito pra você, filha, mas pra mim é comida na boca dos meus filhos.

Epa. O ideal bateu de fuça com a realidade. Ainda acho que estamos no caminho certo, mas, até viabilizarmos alternativas eficazes e baratas, o povo não vai querer dizer adeus aos saquinhos plásticos. Enquanto levar sua própria sacola às compras for uma “modinha” – hoje vi uma versão em couro do designer Jeremy Scott, queridinho da Katy Perry e Lady Gaga, que diz “I NY” – e não um movimento social, que envolva a educação, o apoio consciente dos estabelecimentos comerciais e um mínimo de esforço por parte da população (porque, cá entre nós, os malditos saquinhos plásticos são fáceis e convenientes, não são? Você não tem que se lembrar de levá-los quando vai às compras, e, se sujarem, joga fora, não é?), nós nunca vamos vencer nosso vício plástico.

E é preciso lembrar que há tanta beleza no mundo…