Com suas penas, fibras e cera de abelha, carregado do eco dos cantos ancestrais, o manto Tupinambá já rodou muito, certamente bem mais do que seu povo gostaria. Quando algo é tomado de seu território, as memórias se tornam os únicos vestígios de sua existência — e, com anos e mais anos, até a noção de lembrança se vê ameaçada. Ainda assim, apesar dos pesares, o manto Tupinambá atravessou a inclemência do tempo e dos colonizadores, como uma entidade que respira e que, a partir dos esforços de Glicéria Tupinambá para reproduzi-lo, vem devolvendo a comunidades indígenas o gosto de mundos que o colonialismo tentou calar.

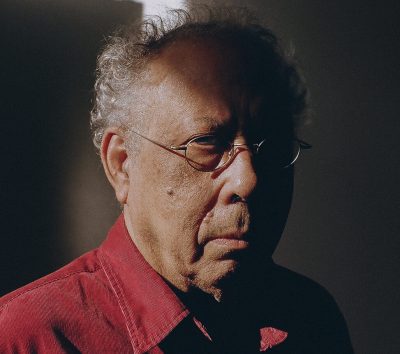

“Ele sempre foi, e ainda é, a testemunha de vários momentos históricos, uma vez que ele tem cerca de 400 anos”, conta Glicéria, liderança da aldeia Serra do Padeiro. “E o manto fala comigo. Se ele fala, ele tem uma voz, eu o escuto. Ele, pra mim, está em um lugar de espiritualidade.”

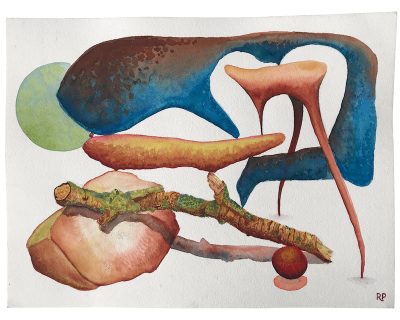

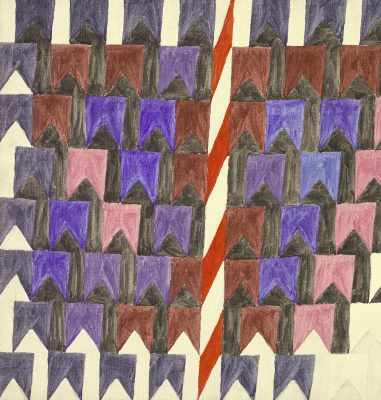

Feito de milhares de penas vermelhas de guará, costuradas em rede de algodão, o manto foi concebido há séculos como um objeto de poder, uma vestimenta cerimonial ligada a ritos de passagem e à própria organização espiritual dos povos Tupinambá. É um corpo próprio, um tempo condensado de forma que, sustentado de ancestralidade, representa uma cultura e uma história que não deixaram de acontecer.

No século XVII, o manto foi deslocado à força. Retirado do Brasil em meio à colonização, ele atravessou o Atlântico em direção à Europa. Ali, perdeu sua função primordial e foi transformado em mera peça de coleção, exibido como curiosidade exótica ou trancado em depósitos poeirentos. O que em essência deveria ser elemento pulsante de uma rica cosmologia virou objeto imóvel, “preservado” sob uma lógica de dominação e condenado a existir em vitrines frias, distante da terra e do povo que o concebeu.

Há mantos dispersos por acervos na Dinamarca, Bélgica, França, Suíça, Itália e em outros museus europeus, com pessoas que não têm direito a eles. Por isso, então, ressoa a pergunta: como ficam as pessoas que têm esse direito? Como viver sabendo que sua história lhe foi tomada e mantida a oceanos de distância? Quando um artefato de seus antepassados lhe é tirado violentamente, como responder?

Para Glicéria, os mantos carregam “tanto poder e tanta importância” que ultrapassam a comunidade Tupinambá. “O cuidado com ele é tão amplo que o povo brasileiro pode se sentir pertencente, porque é um patrimônio.” Mas não se trata de um patrimônio qualquer, ele “precisa de todo o cuidado, de toda a atenção, sendo que todos podem se sentir parte dele, porque ele vem de um espaço de diplomacia, de diálogo, não de um espaço para disputa”.

Na cosmologia Tupinambá, os objetos são linhas encarnadas, forças que atravessam corpos e territórios para fundar o coletivo. São itinerários de sensibilidade, formas de conjurar mundos e conversar com os ancestrais. Como explica Glicéria, a cultura Tupinambá entende que “os rituais podem agenciar a espiritualidade para habitar no objeto, diferentemente da cultura europeia, em que o objeto permanece apenas objeto. O manto é um recipiente em que habita um espírito e, dentro dessa espiritualidade, eu o chamo de ancestral.” Assim, ele “sai da categoria de objeto e passa a ser uma entidade”, desempenhando a articulação entre mundos.

Isto é, não há um substituto real para um portal desse porte. Sua confecção é complexa e precisa ser feita à semelhança de outro. Mas… Onde está o outro?

Em 2000, quando um manto veio da Dinamarca para a Mostra do Redescobrimento, em São Paulo, Nivalda Amaral de Jesus reconheceu-o e pediu o retorno dele à aldeia. Isso teve uma grande repercussão, deu visibilidade à questão e desencadeou o processo de demarcação do território. Essa luta segue até hoje, e passos foram dados, mas, felizmente, a reconstrução simbólica e política do manto Tupinambá não depende só disso.

Em 2006, Glicéria iniciou um gesto inédito: se lançou a fazer o primeiro manto Tupinambá contemporâneo. Ela nunca havia visto de perto a trama original, mas trazia na memória os relatos de Nivalda e os poucos registros acessíveis. Com um retroprojetor antigo e fotografias em baixa resolução, decifrou pacientemente a estrutura da vestimenta. Estudou cada detalhe e, ao lado do pai, experiente na tecelagem do jererê, improvisou ferramentas e encerou algodão com cera de abelhas nativas para chegar lá. “Um ancião da minha comunidade dizia que não gostava de remendar. Ele preferia fazer um novo e não remendar. E entendi isso, porque eu não estava tentando remendar a história. Não quero isso. Eu estou construindo outra história.”

Na impossibilidade de reunir as cerca de dez mil penas de guará que compunham o manto original, ela foi e construiu sua história, recorrendo às aves do próprio território, como galo, galinha, pato, gavião, pavão, araponga e aracuã. Sua primeira versão nasceu em uma forma menor, um cocar carregado de intenção espiritual. O objeto foi dedicado aos Encantados (entidades espirituais presentes na cosmologia do povo Tupinambá) durante a Festa de Rei São Sebastião.

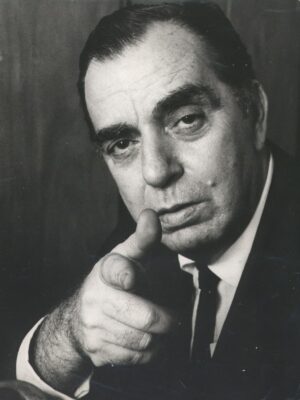

No ano seguinte, em 2007, o trabalho chamou a atenção do antropólogo João Pacheco, do Museu Nacional da UFRJ, que organizava a exposição Os primeiros brasileiros, em Fortaleza. A presença do manto na mostra foi autorizada, mas sob a condição de que três outros fossem confeccionados para permanecer na aldeia. A missão, no entanto, revelou-se maior do que os meios disponíveis. Faltavam penas, tempo, recursos… O desejo de dar continuidade ao trabalho permaneceu vivo, mas precisou ser interrompido.

Em 2019, Glicéria visitou um manto na reserva do Museu du Quai Branly, em Paris, e viveu aquilo que chama de “cosmoagonia”. Estar diante dele reabriu a ligação espiritual com o cosmos Tupinambá, evocando a teia de relações entre humanos, animais e ancestrais — daí a cosmogonia. E, ao mesmo tempo, estar ali era estar diante do fato de que, arrancado de seu território, o manto estava confinado a milhares de quilômetros de sua gente — daí a agonia. A força criadora do sagrado e a dor histórica da separação. Foi nesse choque, simultaneamente luminoso e doloroso, que ela encontrou o impulso necessário para retomar o processo de reconstrução.

Durante a pandemia, o isolamento forçado trouxe uma calmaria rara à Serra do Padeiro. Foi nesse silêncio que Glicéria retomou a confecção do manto, guiada pelos Encantados, que orientavam cada gesto por meio da “cosmotécnica”, um saber que se manifesta em sonhos, imagens e matéria. “Para mim, o mais importante foi encontrar as guardiãs, as detentoras da feitura do manto dentro do meu território”, conta. “Perceber isso teve muito impacto em mim, pois são mulheres anciãs, sábias, praticantes. Não é uma pessoa que faz esporadicamente ou lembrava esporadicamente. É alguém que faz.”

Essa descoberta transformou sua presença na aldeia. “Tem sido grandioso incentivar, vê-las fazer a malha, retomar o manto, e me desafiar a aplicar a pena. Está sendo grandioso para dentro do território, entendendo também que isso tem um efeito fora.”

Ela mobilizou parentes, transmitiu técnicas e devolveu o manto ao ciclo da vida. “Quando a gente pratica, a gente amplia esse conhecimento. A linguagem da arte possibilita materializar, ver e refletir.” A jornada pela repatriação, liderada por Glicéria e outros, não é apenas patrimonial, é memorial, um clamor por dignidade e pelo direito de contar a própria história com seus próprios meios.

E contar essa história, para ela, significa também corrigir distorções produzidas pelo olhar colonial, que reduziu o manto a um objeto exótico, desvinculado de sua memória viva.

“A informação que eu tinha era apenas de que se tratava de uma peça do século XVII, levada por Maurício de Nassau, saindo da região do Pernambuco, indo para a coleção do rei e, depois, para os cuidados do museu. Mas, quando se entra nessa escuta, nesse lugar do possível, onde o próprio manto fala que ele é feito e portado por mulheres, tudo muda. No imaginário das pessoas, o manto sempre foi portado por homens. E, de repente, ele me diz que é feito e portado por mulheres, e que estou no caminho certo e vou encontrar vestígios. Quando cheguei ao Palácio de Versalhes, no Salão de Apolo, vi um afresco com uma mulher usando um manto que remete ao de Copenhague. Para mim, aquilo é a materialidade do que nunca foi visto.”

Sabe-se da existência de pelo menos onze mantos Tupinambá, a maioria em coleções europeias. Em 2024, o governo federal, por meio da ministra da Cultura Margareth Menezes, formalizou o pedido de devolução de todos eles. E, após séculos na Dinamarca, um deles voltou. A peça agora integra o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. “Eu acredito que esses mantos do território europeu são marcos, são diplomatas”, conclui Glicéria, ressaltando o peso simbólico e político de reconstruir materialidades, ideários e espiritualidades. “Dentro desse conceito, eu acredito que nós, indígenas do Pernambuco, possamos ocupar a Europa.”

Os mundos que o colonialismo tentou calar continuam a falar, e há uma urgência crescente em escutá-los. O manto sustenta essa continuidade, e ela, em si, é uma resposta contundente ao que ocorreu no passado, pois essa continuidade atravessa o tempo e os mares, levando consigo a memória dos ancestrais, a voz dos Encantados e a promessa de que a história, mais do que nunca, será sendo contada por aqueles que dela fazem parte.

Que depois da cosmoagonia venha o êxtase.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista