Nosso editor de cidades bateu um papo pelo telefone com ele em fevereiro, quando David estava no Rio estudando português e esperando pelo carnaval.

Eduardo Carvalho: Em primeiro lugar, estou muito curioso sobre seu relacionamento com o Brasil.

David Baker: Na primeira vez que vim, era dezembro, e, literalmente, não parou de chover por uma semana inteira. De repente, estava em uma cidade que supostamente era para ser ensolarada e deveria ter mulheres com penas na cabeça e, ao invés disso, só choveu e choveu e choveu. E você sabe como é o Rio: não tem nada pra fazer quando chove. O que fazer no Rio quando chove?! [em português]. O Rio é um lugar para viver ao ar livre. O que mais gosto aqui são as pessoas na rua. Você conhece pessoas nas esquinas, na praia, e toda essa interação acontece ao ar livre, não tem nada de opressivo. Depois desse traumático primeiro contato, tive que reformular minhas impressões do país. Eu e meu parceiro viajamos muito por aqui, visitamos muitos lugares e vimos muita variedade e, quando nos separamos, senti que deveria voltar para cá e ter uma experiência só minha. Fiz uma viagem que foi muito importante para mim. Atravessei o continente, de Lima, no Peru, ao Rio. Comprei uma passagem de Londres para Lima, e uma passagem voltando do Rio para Londres seis semanas depois. Foi uma viagem muito simbólica. Era a primeira vez que voltava ao país desde minha separação. No minuto que atravessei a fronteira da Bolívia para o Brasil, tive vontade de estar no Rio. Foi uma sensação muito, muito forte, e, apesar de querer ficar no Pantanal uns dias, peguei um ônibus de quarenta horas de Corumbá para o Rio, e segui. Quando cheguei na rodoviária do Rio, mesmo sendo noite, fui até a praia e coloquei os pés na água do mar; me senti extremamente feliz. De certa forma foi como meu segundo batizado. Desde então estou aqui, aprendendo português. Já estou falando bem, estou naquela fase de estar orgulhoso do meu português, estou estudando também latim em Londres, e acabei de terminar meu curso de português avançado. Quero falar mais elegantemente, assim como falo inglês… Eu amo línguas, é como tocar piano. Sinto que sei escrever e falar inglês bem, assim como um bom pianista, mas fluência é uma palavra muito trapaceira, só um nativo dessa língua pode falar com fluência.

Amo o clima tropical, sol, mar, nadar ao ar livre, no mar, nas cachoeiras, nos rios, especialmente quando faz sol. Há três anos, percebi que, durante o inverno inglês, que é tão escuro, eu fico muito deprimido. Não fisicamente deprimido, mas com a energia muito baixa, e me sinto completamente desmotivado. Então decidi que, durante esses meses de janeiro, fevereiro e março, iria morar em outro lugar. No primeiro ano, fui para o México, o que me fez sentir muito melhor o resto do ano, quando estava de volta à tão cinza Londres.

Você conhece São Paulo? Acho que aqui não temos a oportunidade de conhecer pessoas nas esquinas, como você falou gostar tanto no Rio.

São Paulo me lembra Londres. Amo Londres, é uma cidade extraordinária, e gosto de São Paulo, mas não a conheço bem o suficiente para amar. Acho que, quando você conhece alguém em São Paulo, diz: “vamos jantar fora” ou “vamos nos encontrar no shopping”; enquanto no Rio é muito comum bater papo na esquina. Existe algo de muito tradicional nisso e, ao mesmo tempo, muito criativo, porque, para mim, isso significa que as interações entre as pessoas são muito fluidas. De repente uma terceira pessoa pode entrar na conversa; uma outra pessoa vai embora, tem um ir e vir nas ruas que, na minha experiência, acontece menos em lugares fechados. Não acontece em restaurantes; você tem uma mesa para quatro e só. É engraçado. Também gosto de uma das coisas do Brasil que pessoas como eu acham irritante, a contrapartida disso – as pessoas que não aparecem. Você marca às 9h30 e as pessoas não dão as caras, ou aparecem às 11h30. Como europeu, isso me enlouqueceu durante muito tempo, ainda me enlouquece um pouco. Eu ficava muito chateado, não conseguia entender aquilo. Entendia acadêmica e intelectualmente que era uma coisa cultural, mas me parecia muita falta de educação. Se você fizer isso com alguém em Londres, você está dizendo, “você não vale meu tempo”. Você sente isso na pele.

Foi só quando estive a última vez em São Paulo – e fiz isso com alguém que estava muito a fim de encontrar, era um amigo de um amigo – que disse: “vamos tomar uma cerveja na sexta à tarde”. Isso, em Londres, quer dizer “nós vamos tomar uma cerveja na sexta-feira sem falta”, mas, no Rio, é mais “vamos tomar uma cerveja sexta se ainda estivermos a fim”, e eu não estava a fim. Estava do outro lado da cidade, não telefonei, e ele também não. De repente entendi que existe um lado diferente da coisa, útil e amigável, que até então havia apenas compreendido pelo viés horrível de que, “se não vier, é porque te odeio ou não tenho o menor respeito por você.”

No Brasil, é difícil fazer trabalho inteligente. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar bem por períodos mais curtos, fazer pausas, descansar um pouco, ir à praia por umas horas. Para mim, é um jeito muito mais eficaz do que trabalhar oito horas em um escritório. Eu desligo o celular, fecho o e-mail, e me concentro 100% escrevendo, pesquisando, por um hora. Para mim, é o único jeito de manter algum controle sobre o meu tempo. Se alguém vem te ver às 11h30, ou às 12h00, ou às 9h30, todo seu método de trabalho começa a ficar um pouco atrapalhado. O trabalho no escritório pode ser um pouco aleatório, as pessoas chegam, fazem alguma coisa vagamente por oito horas, e voltam para casa. Na minha experiência como funcionário e também como consultor, constatei que muitas dessas pessoas poderiam produzir a mesma quantidade de trabalho em um quarto do tempo. Um dos problemas que tenho com o mundo corporativo é que pagamos as pessoas com base em unidades de tempo – semanalmente, hora, mês. Então, se você é pago por hora, por semana ou por mês, por que não demorar o dia todo para fazer uma coisa só, se, ao final das contas, vai receber o mesmo tanto do que se fizesse dez?

Durante grande parte da minha vida fui autônomo, e, nesse caso, a motivação é trabalhar com inteligência na hora de tomar decisões, de pensar intuitivamente, de gerenciar seus recursos. Assim, você ganha mais pelo seu tempo. Essa é uma questão estrutural importante para nós. É difícil motivar alguém a trabalhar de forma mais inteligente se essa pessoa pode falar: “você quer que eu trabalhe mais, mas vai continuar a me pagar a mesma coisa?”

É por isso que você acredita que é tão importante fazer trabalho manual, por exemplo? Por que você não tem outra opção a não ser focar na produção e cobrar pelo seu produto?

É uma questão interessante. Artesãos e trabalhadores manuais têm uma escolha, porque podem ser autônomos, produzir, receber pagamento por uma cadeira, ou trabalhar para alguém, como em um canteiro de obras. E então há uma motivação para terminar a mesa em um dia, porque, se não, o chefe não os deixa ir para casa no final do expediente. O que nós mais odiamos, como gerentes, é deixar as pessoas irem para casa. Esse é um conceito muito importante, porque nós pensamos que estão sendo preguiçosos de alguma forma, mas é irônico não deixarmos alguém que trabalha bem ir para casa por achar que é um sinal de preguiça. É uma atitude muito paradoxal. Minha preocupação com o trabalho manual é mais ampla do que isso. Acho que são eles que trabalham com o cérebro, porque essas pessoas tem cérebros nas pontas dos dedos.

Tem um livro chamado The Craftsman, de Richard Sennett, que diz algo muito especial: ele fala que, quando algo é feito artesanalmente, algo do artesão é passado para aquele objeto, e assim para a pessoa que o recebe. Acho essa ideia muito bonita, e ela não vale só para produtos artesanais. Por exemplo, com meu iPhone, carrego algo do Steve Jobs comigo, consigo entender seu engajamento, e se compramos uma xícara feita à mão, sentimos algo da pessoa dentro dela. Isso é artesanato.

Vivendo nesse mundo tecnológico, precisamos ficar atentos se isso ainda ocorre, através de nossos atos. Quando escrevo um e-mail para alguém, tento usar uma linguagem correta, não aqueles e-mails de uma palavra só. Isso se deve em parte ao fato de que sou escritor, mas também porque quero que o e-mail carregue um pouquinho mais de mim àquela pessoa. Adoro escrever cartões e cartas, e adoro postá-las…

Ainda faz isso?

Sim, faço. Se vou a um jantar na casa de alguém, gosto de escrever um cartão postal dizendo “obrigado”, em um papel bonito, com uma bela caneta tinteiro, um envelope bonito, e colocar no correio. Além de ser um jeito legal de dizer obrigado, também tem algo especial que acontece. O cartão só chega dois ou três dias depois, quando a memória desse jantar agradável está se apagando, e a pessoa recebe, por ser escrito à mão, parte de você em casa. Acho um jeito bonito de agradecer um belo jantar. Eu faço isso, mas não conheço muitas pessoas que o façam.

Eu também faço isso, as pessoas amam receber.

As pessoas fazem isso de volta?

Não, eu faço isso às vezes.

Eu quase nunca recebo algo assim. Adoraria!

Acho mais comum entre as mulheres.

Por que isso?

Não sei. Talvez elas sejam menos distraídas…

Talvez elas não priorizem a velocidade como os homens. Um dos problemas é que é um método de comunicação muito lento. Você tem que comprar o cartão, escrevê-lo, selar, ir até o correio e postá-lo; além disso, demora três dias até chegar! É o exato oposto de enviar um whatsapp. O whatsapp posso enviar antes mesmo de sair da casa da pessoa, ou logo depois do jantar, dizendo: “obrigado pelo jantar”. Acho legal mandar uma mensagem de Whatsapp, mas, de certa forma, mandar um cartão consome mais energia e tempo, e acho que nós, homens, somos desencorajados a curtir esse ritmo mais lento, especialmente no trabalho. Devemos tomar decisões rápidas, tudo tem que ser veloz. Escrevo cartas no papel, digitalizo e mando por e-mail para ver que emoção isso suscita. É estranho porque você está enviando um e-mail em branco com uma imagem anexada de um texto escrito à mão. É a mistura da velocidade da tecnologia e a vagareza do correio.

Porque você passou de jornalista para professor, e acho que também a fazer coaching?

Nunca tive apenas um emprego. Sempre gostei de desempenhar várias funções ao mesmo tempo, e nunca priorizei uma mais do que o outra. Quando me mudei para Londres, era barman e foi um emprego tão importante quanto ser editor-chefe da revista Wired. Penso que temos que encontrar a essência e o prazer de cada emprego. Não sou um especialista. Obviamente que o papel do especialista é muito importante, mas sou um generalista. Busco um pouco de inspiração em todos os lugares. Comecei a trabalhar como jornalista em 1987, mas, na verdade, queria ser ator. Eu era bom ator, mas não o suficiente. Talvez eu quisesse dizer isso quando falava de não ser especialista. Você precisa imaginar que atuar é a única coisa que pode fazer, e eu conseguia pensar em 99 outras coisas que poderia fazer ao mesmo tempo. Isso me impediu de me comprometer com algo em que não era bom o suficiente, ou a não ter comprometimento com um talento. Então, comecei a escrever críticas de teatro para a Time Out, e eles me davam dois ingressos e cinco libras para cobrir o transporte até o teatro. Foi quando percebi que gostava muito de escrever também, e me tornei jornalista. Conheci pessoas que trabalhavam em revistas e me tornei o que chamamos de subeditor, que é basicamente a pessoa responsável por fazer o texto caber nas páginas e certificar-se de que está fluido e alinhado às manchetes e tudo mais. Acho uma habilidade incrível. Ao mesmo tempo eu ensinava inglês para estrangeiros, e amava muito lecionar. Então comecei a trabalhar esse lado do ensino, e também sou muito fã da psicoterapia. Comecei a fazer um curso de psicoterapia duas vezes e parei, o que é bastante interessante. De alguma forma essas três coisas acabam se juntando. É interessante ensinar algo que é muito difícil de entender, e ajudar as pessoas a navegarem essa curva lenta e empolgante de aprendizagem. A psicoterapia é algo que fazemos na The School of Life, porque, apesar de não sermos oficialmente uma organização dedicada à terapia, estamos pedindo para que as pessoas pensem em coisas importantes em suas vidas. É muito importante para nós oferecer um espaço onde se sintam à vontade para pensar nessas coisas. Não é exatamente uma aula onde alguém leciona sobre Kierkegaard ou Nietzsche; é uma aula onde conversamos um pouco sobre Kierkegaard ou Nietzsche, mas pensando em como isso se aplica à sua vida no momento.

Na The School of Life criamos um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade. Não é uma sessão de terapia em grupo; não é uma daquelas experiências onde as pessoas exorcizam coisas e choram. É mais uma questão de promover um ambiente seguro, tranquilo, no qual eu talvez diga algo que vai ressonar em você, e não necessariamente de um jeito bom. Talvez suscite arrependimento, ansiedade, medo, irritação, fúria, seja lá o que for. Mesmo sem ser uma terapia, quero que você sinta uma emoção. Talvez isso o leve à terapia, e você possa dizer: “de repente senti muita raiva e percebi que precisava entender porque reagi assim”.

É uma forma de tentar ajustar ou corrigir uma emoção através de um processo cognitivo ou um entendimento racional da vida?

Não, é muito mais denso que isso. Em primeiro lugar, não acredito que estou tentando corrigir ou ajustar emoções. Para mim, o mais importante é tentar ajudar alguém a aumentar sua autonomia. Acredito que todos podemos controlar nossas vidas. Me irrita profundamente quando alguém diz: “Se anima, vai!” Acho uma coisa totalmente ridícula de dizer para alguém. Por que não: “Nossa, estou vendo que está chateado”; e talvez eu então pense: “É mesmo, preciso me animar”. É uma questão de controle e autonomia.

Não quero ensinar as pessoas como serem felizes. Mas provavelmente vou discutir muitas maneiras de pensar sobre a felicidade, e então podem decidir se estão felizes ou infelizes, e se querem mudar. Mas o principio por trás da The School of Life é ajudar as pessoas a levarem uma vida melhor. E é claro que “levar uma vida melhor” implica um certo juízo de valor.

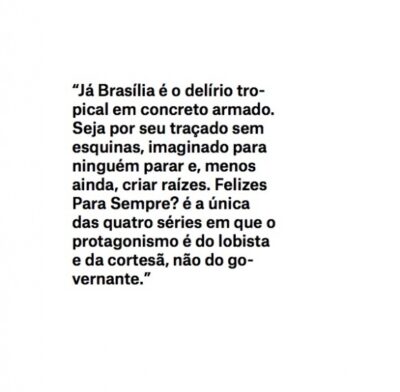

Por exemplo, oferecemos uma aula que se chama “É necessário ter um relacionamento amoroso?”, e acho que muitas pessoas, se você lhes desse um pedaço de papel, poderiam escrever sobre o que nossa cultura acredita sobre relacionamentos, e por que são bons, e, lá no topo da lista, estariam aqueles dois velhinhos juntos há cinquenta anos, e perguntamos: “Qual o seu segredo?”; e eles respondem algo do tipo: “Nunca dormimos chateados um com o outro”. Na nossa cultura, acreditamos que um relacionamento monogâmico, provavelmente heterossexual, duradouro, amoroso, e sem ódios, seja o melhor. Provavelmente colocaríamos, no final da lista, alguém… pessoas com o comportamento promíscuo ou desrespeitoso, por exemplo. Medimos nossos relacionamentos contra essa lista de prioridades. Diria que, em certos momentos da vida, não seria melhor estar solteiro do que estar com alguém? Exploramos essa ideia através dos grandes pensadores que argumentam a favor da solteirice. Não estou dizendo “vocês devem ficar juntos” ou “você deve ficar solteiro”. A ideia é simplesmente plantar as sementes do pensamento, na esperança de que uma pessoa pegue uma dessas sementes e ela desabroche no pensamento desse pessoa. Se, no final da aula, cada pessoa sair com apenas um novo pensamento, ideia, uma nova forma de enxergar alguma coisa sobre a qual não havia pensado antes, então fizemos nosso trabalho.

E quando você fala de equilíbrio trabalho/vida, como exatamente define o trabalho? E em que ponto é separado da vida?

Em primeiro lugar: é uma frase engraçada, não é? Porque o trabalho faz parte da vida. Então, como podemos equilibrar o trabalho e a vida? Conversamos muito sobre isso. Talvez a palavra equilíbrio esteja errada. Mas, de certa forma, gosto muito da frase, porque chama atenção ao quanto o trabalho vem ganhando importância. Muitas pessoas, por várias razões, priorizam o trabalho acima de tudo, a curto e longo prazo. No longo prazo, acho que talvez se preocupem mais em trabalhar do que em achar um namorado ou uma namorada. E, a curto prazo, provavelmente ficam até tarde no escritório, e cancelam aquela ida ao cinema com seus amigos, em vez de cancelar o trabalho para ir ao cinema.

Não me sinto muito à vontade com isso. Às vezes acho importante cancelar o cinema para trabalhar, mas também acho que há situações, para mim mais comuns, onde é mais importante ir ao cinema com seu amigo. Posso filosofar e falar da qualidade da amizade ou algo assim, mas, na verdade, é tão importante quanto entregar o projeto dentro do prazo. O problema é que trabalhar nos dá dinheiro, e ir ao cinema, não. Então existe uma ilusão de que, se não ficarmos no escritório até tarde, e formos ao cinema, perderemos o nosso dinheiro, ou até nosso emprego, e então talvez percamos a casa, e logo, logo estaremos dormindo na rua. E não estou sendo superficial. Acredito que as pessoas que gostam deste tipo de capitalismo (e sou fã do capitalismo) acreditam na fantasia de que precisamos continuar produzindo porque, se pararmos, não estaremos no topo da cadeia. O psicólogo britânico Oliver James descreve isso muito bem, um fenômeno chamado Affluenza. Ele diz que muitos de nós concordamos em fazer um trabalho um tanto miserável para receber bem, que normalmente são empregos de colarinho branco. Tenho muitos amigos que trabalham em bancos e odeiam o que fazem, mas ganham rios de dinheiro. Então você trabalha de segunda a sexta, fica até tarde no escritório, naquele emprego odiado, e no fim de semana você se recompensa, comprando alguma coisa, viajando, seja lá o que for, e normalmente paga com seu cartão de crédito, o que quer dizer que, na segunda, você terá que voltar ao trabalho para pagar aquilo que comprou no fim de semana. E assim vai, sem fim. E, lá na frente, você compra uma casa maior, ou um segundo ou até terceiro carro, e vai em férias cada vez maiores, e compra casas cada vez mais caras, e é igual a um rato correndo numa roda sem fim. E é exaustivo, e eu sei disso. Eu já trabalhei em coaching com muitas pessoas muito ricas e muito exaustas. O Oliver James sugere que este tipo de mundo está gerando uma epidemia de depressão, resultado dessa ética de trabalho.

Mas o que mais gosto na questão de encontrar um equilíbrio entre a vida e o trabalho é disseminar essas ideias, mas não apenas dizendo “você não deveria trabalhar em banco” ou “você não deveria trabalhar tanto”. Ao invés disso, discutimos ideias como a Affluenza de Oliver James, ou como priorizamos o trabalho acima de tudo na vida. Ou é ao contrário? Existem muitas pessoas que priorizam o resto da vida acima do trabalho, e trabalhos que eu e você provavelmente acharíamos muito entediantes. Mas isso não importa – eles trabalham por horas e se divertem fazendo isso. E a uma dada altura vão embora para casa. Jamais ficariam além do expediente, por exemplo.

Então, sabe, analisar ideias assim… e na classe, uma pessoa pode se perguntar: “Como está o MEU relacionamento com o trabalho?” Isso me lembra um amigo do Rio de Janeiro, dono de uma grande empresa. Ele ama seu trabalho, é muito bom no que faz, trabalha horas a fio, e não está exausto. É uma ótima companhia quando não está trabalhando. Ele é o meu exato oposto. Passa o máximo tempo possível no escritório, e trabalha de forma inteligente, e, por isso, toca um negócio multimilionário, e eu sou autônomo.

Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas estou dizendo que precisamos pensar em como priorizamos o trabalho em nossa cultura, e se queremos mudar algo a respeito disso em nossa vida.

Quais são as histórias mais importantes sobre as quais escreveu? As que mais gosta, de maneira geral, como jornalista?

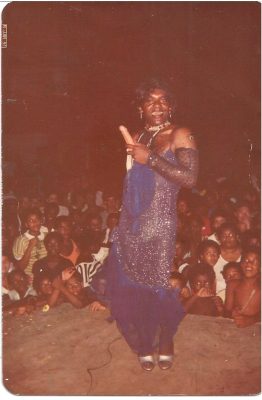

Em Londres, fui livro por um dia. Existe uma “biblioteca” à qual as pessoas podem ir e, em vez de retirar um livro, podem pegar uma pessoa emprestada para uma conversa de meia hora. As pessoas são elencadas por listas, mulher mulçumana, operário, policial – rótulos. Eu era o homem gay. Fiz isso porque um amigo meu não pôde ir e me pediu para ir em seu lugar. E foi uma experiência incrível.

As pessoas chegavam, olhavam o catálogo e diziam: “Eu gostaria de pegar a mulher muçulmana emprestada.” E às vezes tinha uma lista de espera ou algo assim. Nós todos esperávamos nos fundos da biblioteca e ficávamos meio nervosos pensando: “nossa, e se ninguém me escolher?”; e ficar, literalmente, juntando poeira na prateleira, achando que ninguém o vai escolher. E tinham pessoas que eram escolhidas o tempo todo. Tinha um cara, ex-membro de uma gangue criminosa, que, quando adolescente, tinha se envolvido com o crime e carregava uma arma… As pessoas pediam por ele o tempo todo; era muito popular. Por fim, três pessoas me pegaram emprestado. Conversamos sobre homossexualidade, sobre minha vida, sobre o que pensavam ou sentiam sobre homossexuais. Não era minha função mudar sua opinião; eu era apenas um livro aberto. Podiam me fazer perguntas e eu podia contar episódios interessantes da minha vida. O terceiro grupo a me “tirar” era composto de três adolescentes negros. Acho que tinham quinze ou dezesseis anos. E eles entraram na biblioteca perguntando o que estava acontecendo, e daí, quando nos sentamos, falaram logo de cara: “Sabe, se nós te víssemos no ônibus e soubéssemos que é gay, teríamos te enchido de porrada.” E eu respondi: “Se entrasse no ônibus e visse vocês três juntos, eu iria sentar em outro lugar ou descer do ônibus, porque ia achar que vocês são do tipo que atacam as pessoas.” Nós quatro tivemos uma conversa incrível, durante essa meia hora. Falamos de como, quando eles entram num ônibus, não é com a intenção de atacar alguém, mas de repente está todo mundo olhando torto porque são negros. Porque estão em três e são jovens… Nós sofremos de uma ansiedade racista em Londres, e esses caras acabam caindo nisso. E então eles me disseram que acabam causando confusão porque é o que todos esperam deles. E eu pensei sobre como as pessoas reagem a mim… Sou muito aberto sobre minha homossexualidade. Não muitas pessoas sabem que eu sou gay logo de cara, mas, normalmente, dentro de alguns minutos de conversa, menciono meu ex-parceiro ou algo assim. É incrível como pessoas em ambos os nossos países matam alguém apenas por ser gay. É inacreditável viver nesse tipo de ambiente e muito nocivo também.

Você mudou sua opinião sobre a influência da tecnologia sobre nós após sair da Wired, ou sempre pensou assim a respeito da tecnologia?

Sempre amei e desconfiei muito da tecnologia. Quer dizer, eu amo a tecnologia. Não me entenda mal. Sinto constantemente que estou atrasado em termos do timing; sempre tem algo novo sendo lançado. Por exemplo, nunca curti as mídias sociais, tive uma página no Facebook por um mês, e não gostei. Era muita informação que eu não queria ver, e as pessoas aparecendo na minha vida pedindo, clamando por atenção, e, se eu não olhasse, ficaria por fora das coisas. Depois de um tempo, saí, e estou muito feliz de não ter uma página lá. Sei que perco algumas coisas, mas todos perdemos algumas coisas. É normal. Não estar no Facebook me dá um foco maior nas coisas que realmente estão à minha frente.

A tecnologia seduz e melhora cada vez mais. Enquanto falamos, ela provavelmente está correndo à nossa frente. Mas agora estamos chegando ao ponto em que a velocidade da tecnologia e o volume de dados que se processa estão além da nossa compreensão, da nossa capacidade de acompanhá-los.

Não quero dizer que as máquinas estão tomando o mundo, mas, de certa forma, estão dominando o mundo. Existe o perigo de delegarmos tanto à automação que perderemos a essência do que nos faz humanos. Não estou catastrofizando, mas acho que chegaremos a um ponto onde não conseguiremos mais entender os efeitos do intercâmbio de dados automático pelos computadores através da internet, por exemplo. Existe um dado estatístico que gosto de citar: “A quantidade de dados que rodam a internet a cada mês é em torno de quarenta exabytes. É uma quantidade enorme! Cinco exabytes equivalem a todas as palavras jamais ditas por todos os seres humanos na história da humanidade. Então, é mais ou menos oito vezes isso circulando na internet por mês. Isso representa uma mudança enorme em termos de percepção e linguagem para nós. Não estamos apenas falando de escrever, de ideias… Não conseguiremos jamais acompanhar esses quarenta exabytes de dados. Mas os computadores conseguem. É por isso que as empresas que estão à frente, hoje, são aquelas de computação. Estamos contentes em aceitar seu domínio?

Parte disso é uma questão política, parte econômica, e parte científica. O Facebook comprou o Whatsapp, a Google comprou uma fábrica de robótica em Boston… Essas empresas vão crescendo e comprando, crescendo e comprando. Se fosse qualquer outra indústria, ficaríamos preocupados com esse comportamento. Se uma empresa começasse a comprar todos os navios cargueiros do mundo, nos preocuparíamos com o monopólio que isso causaria. Precisamos começar a pensar se isso está acontecendo com o Google ou o Facebook.

Qual será o nosso relacionamento com a tecnologia nos próximos dez anos? Você acha que irá piorar nesse sentido, ou talvez outras pessoas como você… Eu também penso como você, na verdade. Dei um passo para trás com essas coisas de twitter e tudo mais. Você acredita que isso acontecerá com outras pessoas também?

Acho que ficará cada vez mais comum as pessoas usarem telefones enquanto falam com você, e isso fará do mundo um lugar mais pobre. Mas algumas pessoas virão a entender que uma conversa entre dois seres vivos é melhor do que ficar olhando o celular. Criei uma regra para mim. Quando recebo amigos para jantar em casa, eles sabem que não usamos o telefone durante o jantar. É uma regra da casa. Eu pareço um careta, um velho carrancudo, mas isso pouco me importa. É muito bom sentar-se ao redor da mesa, e jantar sem os celulares tocando sem parar. Durante meus cursos peço também para todos desligarem os celulares. Acho que é algo positivo, mas nem todos pensam assim.

Começaremos a entender que você pode usar seu telefone aqui, mas não ali, e haverá sempre diferenças – no começo desta conversa, falamos sobre diferenças culturais em relação ao uso do tempo entre o Rio de Janeiro e Londres. Haverá também diferenças de atitude em relação aos telefones e à tecnologia, assim como sobre o que escrevemos no twitter e assim por diante. Será uma coisa comum, e teremos diferentes atitudes culturais. Me preocupo com isso. Acredito em certas características humanas que são muito importantes, como o ofício, o artesanato, o pensar devagar, a sensação de autonomia, e às vezes a tecnologia nos faz sentir como escravos.

Henry Thoreau diz que “o homem cria a ferramenta e a ferramenta recria o homem.” Ele escreveu isso no meio da Revolução Industrial, e acho que estava tentando nos avisar que nos tornaríamos escravos das fábricas. Seria útil escutá-lo mais uma vez nessa segunda revolução tecnológica-industrial, a revolução digital que está acontecendo agora. Se alguém diz “nossa, não entro no Facebook há séculos”, é terrível. Precisamos colocar a ferramenta de volta no lugar dela. Algo que gosto muito de repetir é que só porque a ferramenta existe não quer dizer que precisamos usá-la. Uma imagem que gosto de usar é, por exemplo: a maioria de nós, em casa, tem uma serra em algum lugar, para cortar madeira; mas isso não quer dizer que acordamos toda manhã e saímos correndo para serrar madeira. Usamos a serra apenas quando queremos serrar madeira. Da mesma forma, podemos usar o Facebook quando queremos seja lá o que for que o Facebook nos oferece. Não precisamos nos atropelar para usar uma tecnologia apenas porque existe e está disponível.