Em julho de 1936, quando a guerra já varria a velha Europa, foi lançado nos Estados Unidos o romance “…E o Vento Levou” (Gone With the Wind). Em poucos dias, o livro foi para as listas dos mais vendidos e se tornou um dos maiores êxitos editorais de todos os tempos, hoje com quase nove milhões de exemplares vendidos. Uma das publicações mais rigorosamente críticas, o “New York Times Book Review” assim registrou o aparecimento da romancista Margaret Mitchell.

“Este é, sem dúvidas, o mais marcante dos primeiros romances já escritos por um autor americano. É também um dos melhores. ‘…E o Vento Levou’ não é exatamente um grande romance. Mas já faz um longo tempo que ao público leitor americano não se oferece tamanho banquete de excelente arte de narrar.

Pelo menos quatro dentre as personagens deste livro atinge uma qualidade de criação rara de ser encontrada em páginas impressas. Muitas coisas acontecem neste livro: ele é repleto de movimento, mas os combates estão fora de cena. Assim também as grandes figuras que a guerra produziu; elas são apenas nomes que se pronunciam, e o que acontece com Scarlett O’Hara e Ashley Wilkes, sua esposa Melanie e Rhett Butler é o que acontece a muitas vidas daquele tempo e lugar.”

Nas mentes do mundo inteiro, “…E o Vento Levou” não é um fenômeno literário, mas um dos mágicos produtos de Hollywood de 1939, um ano de dezenas de filmes admiráveis. A poderosa adaptação cinematográfica do romance de Margaret Mitchell transformou um caudaloso folhetim em ícone cultural.

Consta que, ao ser procurado por David O. Selznick com a proposta de produzir “…E o Vento Levou”, Louis B. Mayer, o grande mogul da MGM retrucou:

– Quem está interessado em ver mais um filme sobre a Guerra de Secessão?

Uma pergunta semelhante, talvez, surja nas mentes dos aqui presentes.

– Quem estará interessado em ver uma versão brasileira de “…E o Vento Levou”?

Permitam-me, no entanto, insistir na metáfora. Algumas vezes um passeio sem compromissos pelo reino da ficção ajuda a esclarecer certas obscuras e enigmáticas contingências do passado. Mas talvez tudo isso não passe de excesso de pretensão de um romancista.

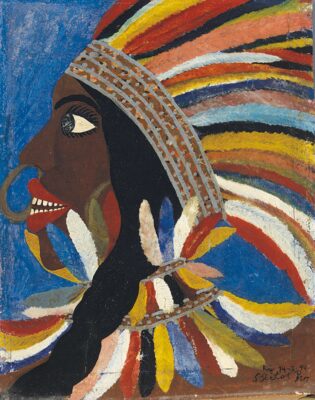

De qualquer modo, “…E o Vento Levou” é o retrato de uma civilização extinta. A civilização que aqui vamos evocar também está extinta. Recriando com desavergonhada nostalgia, e de forma idealizada, a desaparecida sociedade escravagista do Sul dos Estados Unidos, o livro tem como eixo a personalidade cambiante e oportunista de Scarlet O’Hara, uma bela mulher ligada ao mundo das plantações de algodão, mas que acaba por encarnar a aceitação, pelo Sul derrotado, da nova realidade trazida pelo vitorioso capitalismo industrial ianque. “…E o Vento Levou” é o grande painel de uma época afogada em sangue e uma espécie de rito de passagem em forma de entretenimento.

A história se passa numa fazenda de algodão no Norte da Georgia, imediatamente antes da eclosão da Guerra de Secessão. Boa parte da ação acontece também em Atlanta e seus arredores, a emergente metrópole do Sul; uma espécie de ponto de convergência plantado em plena lama rubra a crescer como ponto de intersecção das ferrovias que vão para norte e sul, leste e oeste. Quando a guerra começa, Atlanta transforma-se no centro nervoso do Sul, com uma participação mais ativa que a tradicional Charleston ou outras cidades confederadas tradicionais, como Savannah ou Augusta.

É nesse cenário que Scarlett O’Hara protagoniza o drama. É uma heroína cheia de qualidades, mas sem quaisquer virtudes. Ela personaliza a nova mentalidade americana, capaz de atravessar com desenvoltura todas as suas mais íntimas relações amorosas com o mesmo cálculo gelado das relações capitalistas que a levam à ressurreição econômica. Menina mimada e volúvel, ela assiste impotente à destruição de sua civilização. Numa das primeiras cenas, recusa comida por mera vaidade, para, na metade da história, ser obrigada a arrancar tubérculos do chão crestado e mastigá-los para saciar a fome. Mas Scarlett não é uma heroína qualquer, e a fragilidade era apenas uma aparência. Na verdade, ao tomar contato com a dura realidade e ao ser tragada pelo turbilhão da guerra fratricida, Scarlett sobrevive não porque tenha bons modos, mas justamente porque não os tem. É uma personagem feita quase só de coragem, com a vitalidade de uma filha da terra que já não necessita cultivar princípios, e que vai sobreviver porque sabe usar como ninguém o novo caráter dominador, egoísta, brutal e ambicioso. Embora apaixonada pelo aristocrático Ashley, este enfatuamento não passa de uma fixação nostálgica, pois seu par verdadeiro é Rhett Butler, um sulista moderado, que percebeu por antecipação o inexorável e enfrenta a derrota e a nova ordem com doses de cinismo e realismo.

Mas o que realmente se passou nos Estados Unidos? O que foi a Guerra de Secessão?

Por volta do final do século XVIII, o velho Sul dos Estados Unidos foi alcançado pela Revolução Industrial. A máquina de descaroçar algodão de Eli Whitney acelerou de tal forma a colheita e a separação da lã do caroço que, em 1794, um grupo de escravos conduzindo uma descaroçadeira produzia 50 vezes mais que o mesmo número fazendo o serviço a mão. A milagrosa máquina jogou os preços no chão, e os lucros, no espaço, atendendo com eficiência à crescente demanda mundial por algodão. Em 1860, por exemplo, 55% dos lucros obtidos pelos Estados Unidos com exportação eram oriundos das vendas de algodão beneficiado, o que significava algo em torno de US$ 190 milhões por ano. Movidas por um mercado ávido, as gigantescas economias de escala que eram as fazendas (plantations) acabaram por dominar a economia sulista, deprimindo a iniciativa industrial e, até mesmo, determinando o perfil demográfico da região. Durante quase todas as primeiras décadas do século XIX, o Sul profundo empalideceu as propriedades do litoral atlântico e arrastou mão de obra e investimentos. Milhares de pequenas fazendas floresciam, mas eram as grandes fazendas de algodão que comandavam o desenvolvimento econômico e social, baseadas nos músculos de mais de três e meio milhões de escravos que cuidavam da terra, plantavam, cultivavam, colhiam e despachavam o algodão para todos os quadrantes da terra. Somente a Inglaterra costumava importar anualmente um milhão de toneladas do produto.

As grandes fazendas de algodão, tal qual os imensos latifúndios brasileiros, existiam de forma autossuficiente e tendiam ao isolamento. Elas mantinham seus próprios rebanhos, a produção de laticínios e hortaliças, bem como matadouros e defumadouros. Os proprietários viviam como senhores feudais, mandando e desmandando no interior de seus imensos territórios. Festas e recepções elegantes, com muita ostentação e alguma extravagância, eram periodicamente organizadas pelos fazendeiros, que acabaram desenvolvendo um elaborado sistema de etiqueta social. O mundo do Sul profundo se circunscrevia nas fronteiras dessas grandes propriedades, entre a criação de magníficos cavalos, a prática de artes marciais da moda e o tedioso ócio que só era quebrado com a passagem dos Show Boats, imensos barcos movidos a roda que navegavam pelo Mississipi e onde era possível perder somas vultosas e assistir a espetáculos burlescos e dramalhões moralistas.

Embora hegemônicos economicamente e politicamente, os fazendeiros eram uma pequena minoria. Na segunda metade do século XIX, a produção do algodão cresceu muito, mas os preços caíram. Era a concorrência de outras áreas produtoras e o resultado da inflexibilidade dos fazendeiros em estabelecer mudanças no sistema econômico. Alguns fazendeiros menores ainda tentaram a diversificação econômica e estimularam a imigração de mão de obra nortista, mas os grandes fazendeiros desprezaram solenemente esses esforços e se aferraram no sistema escravista como uma questão de poder. Em 1860, o Sul já não contava com uma representação expressiva no Congresso e lutava ingloriamente para manter vigente esse sistema de mão de obra, importando escravos de Cuba.

Quando a guerra eclodiu em 1861, os escravos, em sua maioria, trabalhavam nas fazendas de algodão, enquanto 75% das famílias confederadas e 90% dos homens recrutados para lutar no exército rebelde não eram donos de escravos e nada tinham a ganhar com a secessão. O radicalismo político dos fazendeiros de algodão foi de tal forma poderoso que arrastou 11 estados e o Velho Sul para o abismo. A vitória do Norte industrializado, conduzido por uma elite política senhora de um projeto nacional democrático, abolicionista e modernizador, deu nova significação aos ideais da Revolução Americana, proporcionando aos Estados Unidos um cenário político e econômico que o transformou em superpotência.

Evidentemente, na América Latina não aconteceu nada de parecido com a Guerra de Secessão americana, elemento primário do enredo de “…E o Vento Levou”. Porém, em cada um dos países latinos ocorreu, em determinado momento de sua história, um confronto entre modelos de sociedade, choques entre propostas avançadas e modernas e posições atrasadas e retrógradas. O exemplo da Guerra de Secessão, em que um povo não apelou para a conciliação e foi capaz de derramar sangue para decidir princípios, sempre causa uma impressão forte. Especialmente num país como o Brasil, onde o mito da história incruenta serviu durante muito tempo para mascarar os nossos desacertos. Agora, porém, já se sabe. Aqui, muito sangue também foi derramado, e princípios também estiveram em jogo. O que quero dizer é que cada país da América Latina teve o “…E o Vento Levou” que merece. É sobre o nosso próprio “…E o Vento Levou”, ocorrido entre 1823 e 1840, que desejo falar.

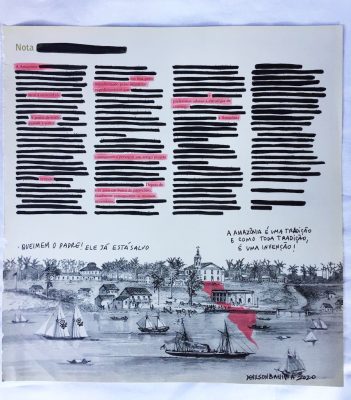

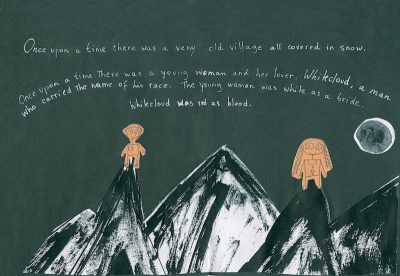

Para que se compreenda a questão, um fato deve ficar claro desde já: em 1822, a Amazônia não fazia parte do Brasil. Sequer se chamava Amazônia.

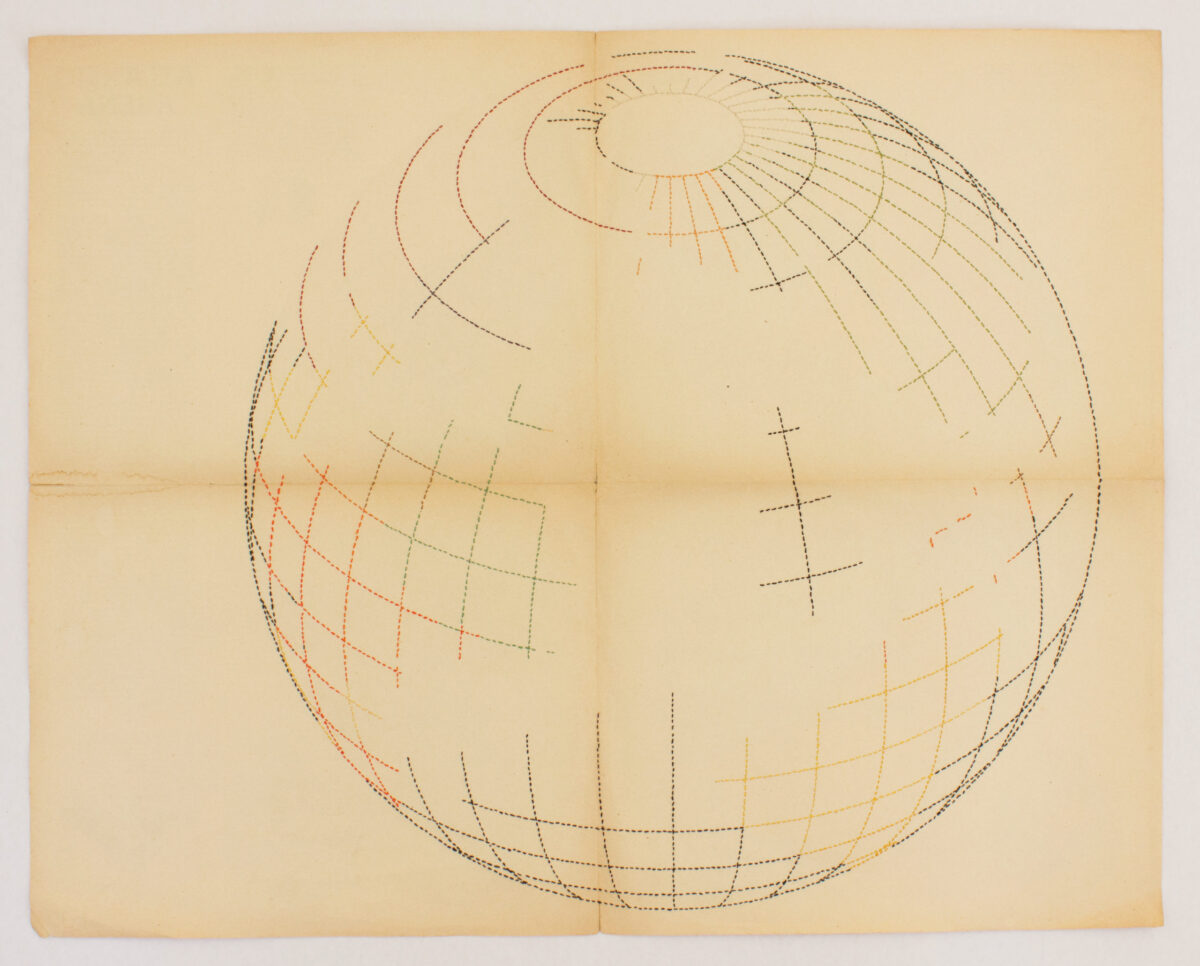

Na verdade, os portugueses construíram duas colônias na América do Sul. Pode-se mesmo acreditar que esta não foi uma decisão administrativa dos portugueses, mas uma consequência das limitações tecnológicas. Naqueles tempos de navegação a vela, a transposição do Cabo Branco era praticamente impossível e perigosa. Assim, para os que vinham do Atlântico Norte, as rotas mais propícias eram aquelas que, seguindo as correntes, levavam diretamente ao Atlântico Sul e ao litoral do Brasil, ou as que levavam ao Caribe e ao estuário do rio Amazonas. Uma viagem do Rio de Janeiro para Lisboa em 1790 durava noventa dias. Uma viagem de Belém a Lisboa na mesma época durava trinta dias. Uma viagem entre o Rio de Janeiro e Belém podia durar até cinco meses.

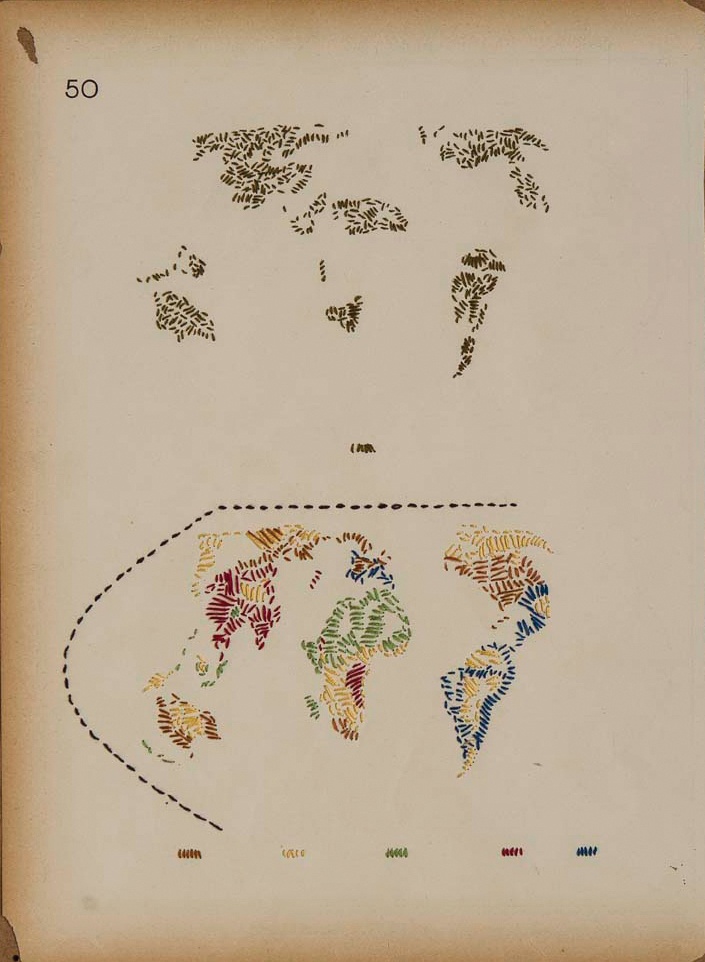

O certo, então, é que tínhamos duas colônias de língua portuguesa na América do Sul. Uma descoberta por Cabral em 1500, batizada com o nome de Brasil e administrada por governadores gerais e vice-reis, com capital no Rio de Janeiro e um território que, ao norte, começava nos limites do atual estado do Piauí, descendo por uma estreita faixa pelo litoral nordestino, passando por Goiás, Minas Gerais e estendendo-se até as margens do rio da Prata, hoje o Uruguai. A outra colônia, inicialmente conhecida como Grão-Pará e Maranhão e, mais tarde, como Grão-Pará e Rio Negro, foi descoberta por Vicente Iañes Pinzon em 1498, logo após terceira viagem de Colombo à América, quando batizou o rio Amazonas de Mar Dulce, mas efetivamente ocupada pelos portugueses a partir de 1630. Essa colônia tinha em seu território o equivalente à reunião dos atuais estados do Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e parte do Acre. A capital era Santa Maria de Belém, e era administrada por governadores militares e administradores diretamente ligados a Lisboa. Essas duas administrações coloniais se desenvolveram distintamente até 1823, data em que o Império do Brasil começou a anexar a colônia nortista. Uma nota curiosa: os habitantes da colônia do Sul eram chamados de brasileiros, os do Norte, de portugueses-americanos.

A Independência do Brasil, em 1822, pouco reflexo teve no território do Grão-Pará. Alguns adeptos da ideia da independência, como Felipe Patroni e o cônego Batista Campos, desejavam cortar os laços com a metrópole, mas estavam completamente isolados do Rio de Janeiro, mantendo contatos e trocas de correspondência apenas com as lideranças do Nordeste. A notícia da proclamação do príncipe Pedro de Alcântara, herdeiro da casa de Bragança, trouxe muita desconfiança, embora o gesto tenha aguçado o desejo de repetir o feito na progressista colônia ao norte. Um jornal editado por Patroni, o primeiro a circular na Amazônia, “O Paraense”, pregou o corte dos laços com Portugal, mas apenas por alguns meses de 1822, sendo fechado, e seu proprietário, perseguido. Em março de 1823, o cônego Batista Campos conseguiu eleger, para a legislatura de Belém, uma maioria de brasileiros, mas os portugueses anularam as eleições. Em abril, um levante propondo a adesão ao Império do Brasil foi esmagado, e seus participantes deportados para Lisboa, onde foram condenados à morte. Finalmente, em agosto, aportou em Belém o brigue Maranhão, comandado por John Pascoe Greenfell, mercenário inglês sob o comando do almirante Cochrane e a soldo do Império do Brasil. Greenfell, que estava com 21 anos, inaugurou o modelo de relação que o governo central do Brasil teria com a Amazônia a partir de então: o blefe. No dia 11 de agosto, depois de espalhar o boato de que a esquadra de Cochrane estava fundeada nas proximidades, Greenfell enviou um ultimato aos governantes portugueses, para que depusessem as armas ou aderissem ao Império do Brasil. Caso recusassem, Belém sofreria um bombardeio naval.

A maioria dos portugueses e quase toda a burocracia colonial aderiram incondicionalmente, e os nacionalistas se viram alijados do poder. Da mesma forma que no recôncavo baiano e em Pernambuco, a administração de José Bonifácio preferia apostar nas lideranças conservadoras, geralmente portugueses de fortuna adquirida na colônia, do que apoiar líderes brasileiros não exatamente afinados com o espírito da casa de Bragança. De 1823 para frente, o que se viu foi o constante embate entre as correntes conservadoras e nacionalistas, os primeiros com o Partido Caramuru e os segundos com a Sociedade Filantrópica. As refregas políticas invariavelmente acabavam em choques armados.

Aqui, é pertinente uma pergunta. Por que a violência tornou-se a única via possível? Onde estava o espírito conciliador ciosamente cultivado pelas nossas elites? A melhor explicação está na profunda diferença entre as duas colônias, tão distintas que eram em estratégias, na cultura, na economia e até na visão de mundo.

A verdadeira fundação do Estado do Grão Pará e Maranhão se deu em 31 de julho de 1751, com a assinatura do decreto pelo Marquês de Pombal. Para governar o novo estado, Pombal nomeou seu irmão Xavier de Mendonça Furtado, que imediatamente pôs em prática uma série de medidas, como a criação da capitania do Rio Negro, a criação do Diretório dos Índios, a transformação das povoações e aldeias indígenas em vilas portuguesas, a liberdade legal concedida aos índios e a cassação dos poderes temporais da Igreja Católica. A economia da primeira fase colônia, que era baseada na extração de drogas do sertão – extrativismo primário –, transformou-se radicalmente, fundamentando-se na produção manufaturada e na agricultura de pequenas propriedades. A exportação e o consumo local de produtos de borracha alimentava uma indústria florescente, que produzia artigos de fama mundial, como sapatos e galochas, capas impermeáveis, molas e instrumentos cirúrgicos. Baseava-se também numa vigorosa indústria naval, que chegou a produzir mais da metade da frota portuguesa no final do século XVIII. Esta indústria localizava-se em cidades das imediações de Belém, onde ainda estão presentes os sinais da arte portuguesa de construir embarcações. Os mais belos barcos regionais, que lembram os bergantins do século XVIII, continuam a ser fabricados nas tradicionais cidades paraenses e continuam a singrar os rios do grande vale. Quanto à agricultura, a política de pequenas propriedades permitiu a introdução de culturas como as do algodão, anil, tabaco e café, além do rápido crescimento da economia do cacau no Baixo Amazonas. O programa agrícola foi reforçado pela vinda de colonos portugueses, culminando com a chegada das famílias oriundas da antiga província de Mazagão. Em 1772, com a expansão e o crescimento dos territórios do oeste, o estado passou a se chamar Grão-Pará e Rio Negro.

O Grão-Pará desfrutava de uma cultura urbana bastante desenvolvida, com uma capital de belo traçado e edifícios requintados, onde se podia encontrar exemplares pioneiros da arquitetura neoclássica, obra de Antônio José Landi, o arquiteto de Bolonha contratado por Lisboa para embelezar a cidade de Belém e fazer da miserável aldeia de Barcelos a sede da capitania do Rio Negro, uma cidade habitável. A obra de Landi, um sopro de ar inovador numa época exclusivamente barroca, ainda não foi devidamente avaliada. A vida social de Belém era bastante austera, mas as noites tropicais eram inundadas de música e canto, que vinham das casas particulares e das bandas a animar as praças repletas de transeuntes. É desse período a obra de Tenreiro Aranha, o primeiro escritor de língua portuguesa nativo da região, que também produziu uma interessante obra dramática, que ele mesmo encenou em concorridas e controvertidas produções. Aliás, o teatro era uma das paixões do povo de Belém, e foi ali, naquela cidade, que algumas das ousadas peças de Gabriel Malagrida, missionário jesuíta, naturalista e místico espanhol que teria a duvidosa honra de ser o último herege a ser queimado na fogueira pela Inquisição, foram encenadas e vistas pela primeira e única vez. A Casa de Ópera de Belém é de 1775, e foi no Grão-Pará e Rio Negro que a profissão de ator, por decreto oficial, deixou de ser considerada infame, seguindo uma ordenação de 1771, outorgada pelo rei Dom José I, de Portugal. Vale observar que a Casa de Ópera funcionou até 1812, entrando em decadência depois dos fastos de 1823.

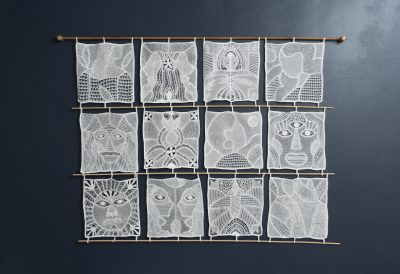

Uma das originalidades da sociedade nortista era o papel da mulher. Num olhar superficial, a condição da mulher não parecia distinta do que sucedia em outras partes, mesmo daquelas sociedades que se consideravam mais civilizadas. No entanto, algo de particular existia ali, como a intensa participação das mulheres na política, nos anos que ensanguentaram o Grão-Pará. No dia 16 de abril de 1833, foi fundada em Belém uma organização secreta feminina como nunca houve em outras partes do Brasil. Era a Sociedade das Novas Amazonas, que tinha como finalidade a formação de mulheres com virtudes políticas capazes de dar provas de amor à pátria e adesão à liberdade. Inspiradas nas lendárias amazonas guerreiras, as Iluminadas, com se intitulavam, chegaram a somar mais de mil seguidoras e foram muito influentes. Assim, homens como Tenreiro Aranha, Patroni e o cônego Batista Campos não surgiram do nada, sendo caudatários de uma civilização própria, em que a tradição cultural ibérica aparecia recriada não apenas pelo mundo amazônico, mas absorvia fontes inesperadas, como os ideais da Revolução Francesa e a filosofia iluminista.

Deu-se que, em 1808, em represália à invasão francesa em Portugal, os nortistas reuniram uma armada e invadiram a Guiana Francesa. Em Caiena funcionava uma delegacia da revolução, dedicada a traduzir e editar, em espanhol e português, obras de agitação e textos filosóficos que eram infiltrados nos países vizinhos. As administrações coloniais espanholas e portuguesas temiam tanto esse trabalho que, em Belém, se alguém fosse flagrado portando um desses textos, como, por exemplo, um exemplar da Declaração dos Direitos do Homem, era preso e sumariamente fuzilado. Por ironia histórica, é naquele antro de subversão, no exato covil onde se destilavam esses “mortíferos venenos”, que os nortistas iam se meter e viver durante anos de ocupação, até a assinatura do Tratado de Fontainebleau, em 1814 – anos de convívio promíscuo que deram a eles, oficiais e jovens burocratas, acesso a verdadeiras bibliotecas revolucionárias que foram sendo pouco a pouco transferidas para Belém, transportadas nos navios de guerra sob a proteção daqueles que deveriam confiscá-las.

Talvez por tudo isso, os intelectuais do Grão-Pará tivessem consciência de que não havia salvação fora da adesão ao Império do Brasil. Se continuassem portugueses, numa tentativa de fazer um Canadá Português, sofreriam um retrocesso. A administração do ultramar nunca mais seria como antes, nunca mais Portugal teria um Pombal, e os portugueses estavam ficando ressentidos e revanchistas como consequência de tantos reveses: invasão francesa e transferência da Corte para o Rio de Janeiro, recessão econômica e a Independência do Brasil. Havia o risco, também, de passarem para outras mãos, se tornarem colônia inglesa, ou francesa… Imaginem uma imensa Jamaica equatorial encravada ao norte, fazendo par com a Guiana Francesa.

Homens como o cônego Batista Campos sabiam do risco de aderir a um regime monárquico e, ainda por cima, com um Imperador português de temperamento brusco no comando, quando o ideal era que o regime fosse republicano. Além do mais, estavam se juntando a um país que tinha uma economia completamente diferente, em certos aspectos mais atrasada. A questão é que a economia do Grão-Pará tinha uma participação alta de mão de obra assalariada, de gente livre. Os escravos eram minoria, sem peso algum na produção de bens. Já a economia do Império do Brasil não podia funcionar sem escravos. No Grão-Pará, a cultura não estava marcada pela relação senhor e escravo, pela sordidez do cativeiro, de tal forma que a maioria do povo sequer tinha entrado na cadeia produtiva, trabalhando para seu próprio sustento. E nem precisavam se esforçar muito, tamanha a exuberância da natureza. Já no Brasil não havia massa de gente que não fosse escrava, e todos trabalhavam para algum fazendeiro, porque o sistema era de latifúndios, tal qual no Sul dos Estados Unidos, comandados por grandes senhores, gente poderosa que mandava mais que El Rei em seus domínios. No Brasil, a indústria era pequena, medíocre e desprezível – produção de estearina, olarias, marcenarias –, e se dizia até que não era vocação do país. No Grão-Pará, nas pequenas fazendas, todos iam juntos lavrar a terra, os proprietários e os empregados, coisa impensável no Brasil. Das colônias portuguesas, o Grão-Pará era a única a possuir uma pauta de exportações onde os produtos manufaturados suplantavam a matéria-prima.

Em compensação, a colônia chamada Brasil dependia amplamente da agricultura e da agroindústria, tendo, portanto, uma forte proporção de mão de obra escrava. Em meados do século XVIII, tanto o Grão-Pará quanto o Brasil conseguiram criar uma forte classe de comerciantes, bastante ligados à importação e exportação, senhores de grandes fortunas e bastantes autônomos em relação à metrópole. Mas, enquanto os comerciantes do Rio de Janeiro deliberadamente optaram pela agricultura de trabalho intensivo, como o café, baseando-se no regime da escravidão, os empresários do Grão-Pará intensificaram seus investimentos na indústria naval e nas primeiras fábricas de beneficiamento de produtos extrativos, especialmente o tabaco e a castanha-do-pará. O que as lideranças nortistas queriam, na falta de outra opção, era ocupar o espaço político pós-colonial, fazer com que os líderes brasileiros tivessem neles os seus interlocutores, quando chegasse a hora.

Não foi isso que aconteceu. A anexação da Amazônia acabou sendo pela força, por que exigia um projeto de nação e uma visão de política continental, coisa que nem os nortistas, nem os brasileiros tinham. E de 1823 a 1840, o que se viu foi um processo de provocação deliberada por parte do Rio de Janeiro e a fúria crescente da parte do Grão-Pará. O resultado foi uma severa convulsão social e a consequente repressão.

O mais importante historiador do período, Domingos Antonio Rayol, Barão de Guajará, resumiu as responsabilidades dos homens de seu tempo e demonstrou que os protagonistas estavam, ao “se digladiarem em lutas fratricidas, tratando cada um de desmoralizar por sua vez o princípio de autoridade, arrastando as massas populares aos movimentos tumultuários, apagando nelas a noção dos deveres sociais, cavando o abismo em que mais tarde uns e outros se precipitaram, com irreparável dano e ruína geral da Província”.

Entre 1823 e 1840, a região norte sofreu a intervenção política e militar do Império do Brasil, perdeu suas lideranças históricas e deixou de ser uma administração colonial autônoma para se transformar numa fronteira econômica. A derrota do Grão-Pará e sua destruição pelo Império do Brasil, se me permitem a comparação um tanto audaciosa, foi de certo modo como se o Sul tivesse vencido a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Dezessete anos de guerra civil levaram a Amazônia a perder 40% dos seus habitantes. A anexação destruiu todos os focos de prosperidade. Entre os políticos do Império do Brasil e as lideranças nortistas, nenhum diálogo foi possível. E o vento levou o Grão-Pará.

O Brasil é fruto de paradoxos históricos como este que acabamos de resumir. Evidentemente que paradoxos não são exclusivos de nossa história, mas o problema é que a eles se colam os efeitos de uma perversa dicotomia, como se o país se configurasse por um eterno embate entre áreas endemicamente pobres e áreas historicamente ricas, entre regiões intrinsecamente modernas e outras atavicamente arcaicas. Neste falso pressuposto, o Norte e o Nordeste representam o arcaico, o atraso, um fardo que o Centro-Sul moderno precisa financiar, empurrar e suportar. Por tudo que vimos até agora, essa oposição arcaísmo/modernidade não estaria sendo vista do avesso?

Certamente, no caso da Amazônia, o rótulo de região atrasada tem sido foco de desastres. É aqui que reside o problema. Especialmente porque, se há uma região brasileira que melhor conheça a experiência da modernidade, esta é a Amazônia, como prova sua própria história. Nos 500 anos de presença da cultura europeia, experimentou os métodos mais modernos de exploração. Cada uma das fases da história regional mostra a modernidade das experiências que foram se sucedendo: agricultura capitalista de pequenos proprietários em 1760 com o Marquês de Pombal, economia extrativista exportadora em 1890 com a borracha, e estrutura industrial eletroeletrônica em 1970 com a Zona Franca de Manaus. Os habitantes da Amazônia, portanto, não se assustam facilmente com problemas de modernidade, o que vem provar que a região é bem mais surpreendente, complexa e senhora de um perfil civilizatório insuspeito pela vã ingenuidade. Não é por outro motivo que a Amazônia continua um conveniente mistério para os brasileiros. Portanto, vamos com calma ao aplicar esses rótulos.

Experiências de modernidade já foram feitas na região. Mas os tecnocratas e o governo central foram incapazes de favorecer a aceitação de experiências locais no processo de integrarão econômica, porque de uma área atrasada nada se espera.

Isso aparece claramente com o projeto agropecuário da ditadura militar. O estímulo para a criação de gado tornou-se uma catástrofe para a Amazônia porque o modelo agropecuário foi imposto a um estado, o Acre, onde não havia tradição de criação de gado, e, por causa disso, perdeu sua cobertura florestal tradicional. Enquanto os tecnocratas de Brasília mandavam boi para os sertões do Acre, os nativos se perguntavam: por que não usaram as zonas tradicionais de pasto? Sim, pastos naturais, como os existentes no Baixo Amazonas, na região de Óbidos, Alemquer e Oriximiná, ou em Roraima, cuja superfície é superior à de todos os pastos europeus reunidos. Esse é exatamente um caso em que a integrarão econômica foi feita em detrimento da história e da tradição locais. E, no entanto, a arrogância não ficou apenas com os tecnocratas do governo militar: um contingente imenso de salvadores da pobre e atrasada Amazônia estabeleceu suas agendas baseadas em conclusões apressadas.

Por exemplo, as propostas de neoextrativismo de Chico Mendes tomadas como solução universal para a questão amazônica. Para começo de conversa, elas se destinavam apenas a dois ou três municípios do Acre. Chico Mendes era de Xapuri, quase na fronteira com a Bolívia. Em Cruzeiro do Sul, alguns quilômetros para o norte, não serviam mais. Era, portanto, absurdo concentrar-se nelas e apresentá-las como soluções de uso geral, como fizeram alguns ecologistas e certos movimentos de defesa da região. Nos parâmetros políticos de 1985, quando a ideia foi gerada, a luta por tais reservas extrativistas estava perfeitamente explicada. No entanto, esse conceito foi muito alargado desde então, a ponto de se tornar uma das mais usadas medidas “de preservação” do governo Sarney e, em termos políticos amplos, uma espécie de proposta geral para a região, pois o “futuro” da Amazônia estaria em sua total regressão à economia extrativista.

O extrativismo foi o subsistema econômico engendrado pelo chamado ciclo da borracha. Seu impacto acabou por imprimir a face social da Amazônia, criando uma peculiar cultura, determinando sua estrutura de classes e, até mesmo, as formas de ocupação do espaço geográfico. Estou convencido de que Chico Mendes, como todo nativo da região, conhecia muito bem o caráter da velha sociedade extrativista, especialmente o caráter dos proprietários extrativistas, incapazes de enfrentar o modelo agropecuário e defender suas propriedades. As reservas extrativistas foram uma brilhante solução tática para preencher esse vazio político. Era uma forma de mobilizar os seringueiros para a defesa da propriedade extrativista, já que os proprietários estavam enfraquecidos, postos à margem pelo modelo econômico agropecuário e especulador.

Uma economia como esta, que sequer formou uma oligarquia firme em seus propósitos, não podia servir de modelo de restauração salvadora. Os proprietários extrativistas foram saindo de cena, consumindo o melhor de sua energia e capacidade criadora no exercício de sobreviver a qualquer custo. Durante o tempo em que estiveram parasitando a natureza da região, os extrativistas relacionaram-se com os grupos hegemônicos do país através de uma lamentável sublimação política. Fingiam que tinham o poder, encenavam seus desejos e, no final, acabavam por conciliar, seguindo a reboque com a sensação do dever cumprido.

Chico Mendes não estava fazendo nenhum tipo de apologia restauradora de uma página negra da história regional ao propor a luta pela transformação dos seringais acreanos em reservas. Ele sabia que tais reservas eram soluções muito localizadas, que não respondiam sequer ao problema do Acre, quanto mais de uma área continental e diversificada como a Amazônia brasileira. Falar, portanto, que o destino da Amazônia era a regressão ao extrativismo, mesmo a um extrativismo idílico, socializado e místico, era mais uma vez atropelar a própria Amazônia. De qualquer modo, vamos supor que fosse possível fazer da Amazônia uma imensa reserva extrativista, um enorme playground para todos os diversos pirados da Terra. Bem, este é o sonho nada pirado da poderosa indústria farmacêutica internacional, dos grupos econômicos que trabalham com a biotecnologia, com a engenharia genética e a etnobiologia. Assim, mais uma vez deseja-se que a Amazônia ofereça o que tem, mas que fique em seu lugar, como território primitivo, de gente primitiva, que não deve jamais ter acesso a essas tecnologias e ao controle econômico de seus produtos.

O certo é que, se o extrativismo na Amazônia não está morto, deve ser definitivamente erradicado por qualquer plano que respeite o processo histórico e a vontade regional. Mesmo porque a Amazônia não deve ser reserva de nada, nem celeiro, nem estoque genético ou espaço do rústico para deleite dos turistas pós-industriais.

Infelizmente, o modelo econômico brasileiro insiste em destruir riquezas que sequer foram computadas, movido por puro imediatismo econômico. Mas não se deve agravar mais a região, impondo-se soluções aparentemente ditadas pelo espírito da solidariedade. Especialmente porque, contra os abusos, é possível resistir, mas não há nada que se possa fazer contra a solidariedade.

Se o Império do Brasil não tivesse precisado se haver com o Grão-Pará, ou, como disse José Honório Rodrigues, se não tivesse passado o tempo inteiro reprimindo revoltas populares, podemos estar certos de que o processo de formação da sociedade brasileira teria chegado a outro resultado. Na realidade, o Grão-Pará foi reinventado em Amazônia pelo Império do Brasil, que propôs para a região derrotada uma nova e conveniente imagem, que ainda não se ajustou totalmente e, às vezes, causa desconforto. Os nativos da Amazônia sempre se espantam ao ver que, talvez para melhor vendê-la e explorá-la, ainda apresentam sua região como habitada essencialmente por tribos indígenas, quando existem há muito tempo cidades, uma verdadeira vida urbana, e uma população culta que teceu laços estreitos com o mundo desde o século XIX. Aliás, nisso residem as maiores possibilidades de resistência e de sobrevivência da região. Com efeito, os povos indígenas da Amazônia há muito se conscientizaram de que nada conseguirão se não se apoiarem nessa população urbana, que é única e que se expressa nas eleições e exerce pressão sobre a cena política. É pela participação política dessa Amazônia urbana, reforçando o jogo das forças políticas avançadas na construção da democracia, que o problema da própria exploração econômica poderá encontrar uma solução. Portanto, é preciso reforçar as estruturas políticas regionais. A Amazônia conta uma população de 20 milhões de pessoas e com nove milhões de eleitores, o que não é pouca coisa.

Embora o Brasil se orgulhe de ter a Amazônia em seu território, a anexação da região não conseguiu aniquilar suas peculiaridades. Continua havendo uma cozinha, uma literatura, uma música, uma cultura da Amazônia – que faz parte da diversidade da nação brasileira e é parte constitutiva da identidade nacional. A questão da exploração da Amazônia pode esclarecer com proveito o atual projeto de modernidade do Brasil, pois a tragédia da Amazônia é como a realidade das favelas, a má distribuição de renda e a desigualdade social. Tudo é decorrência menos da pobreza de certas regiões, que obriga seus moradores a emigrar, do que das opções políticas perenes dos donos do Império do Brasil. Se os resultados dessa caricatura de modernidade é o contraste quase farsesco de país do carnaval e das chacinas de crianças, das mulatas e do turismo sexual, das praias ensolaradas e dos desmatamentos, a culpa não pode recair sobre os supostamente atrasados, nem sobre os pobres e os excluídos.

Não é de se estranhar que, em mais de um século de existência, a famosa revista inglesa de humor Punch jamais tenha se dignado a falar do Brasil. Somente o tremendo alarido em torno dos problemas ambientais na região amazônica foi capaz de atrair a atenção desse bastião do sarcasmo britânico. Nesta única citação brasileira, uma espécie de editorial deliciosamente desabusado, a revista entretia-se com o cinismo dos ambientalistas europeus e norte-americanos por finalmente terem encontrado o Brasil, bizarro país tropical em acelerado processo de autodestruição, mestiço e pobre, um perfeito substituto em termos de saco de pancadas para o Japão, o país que mais sistematicamente tem agredido o meio ambiente, mas que, por ser rico e tecnologicamente avançado, não pode ficar na alça de mira dos bem-pensantes.

O texto de Punch é mais que um sintoma; é um claro reflexo do grande fenômeno promocional em que se transformou a Amazônia para a hipocrisia do ecologismo. Os agressivos efeitos de um modelo econômico imposto à Amazônia, com resultados desastrosos especialmente para as populações tradicionais, ganharam sons exacerbados nos últimos anos, produzindo uma multiplicidade de vozes dissonantes, de denúncias exageradas, de ameaças, de proposições absurdas, sempre envergando o escudo da solidariedade. Esse irritante alarido somente veio obscurecer ainda mais a questão, distanciando-se das verdadeiras respostas.

Na versão brasileira de “…E o Vento Levou”, já se disse que foi como se os confederados tivessem derrotado os nortistas. Os líderes do Grão-Pará foram presos, alguns perderam a vida, e outros sofreram encarceramento por muitos anos. Se os confederados tivessem vencido a Guerra de Secessão, os Estados Unidos não seriam muito diferentes do Brasil de hoje. A libertação dos escravos provavelmente teria ocorrido quase que simultaneamente ao 13 de maio, e um Martin Luther King jamais teria existido. Sua história de continuidade democrática e respeito pelo estado de direito teria sido entrecortada por golpes militares e longos governos autoritários de caudilhos providenciais. Mas é arriscado, embora fascinante, avançar nesse tipo de especulação. Sem querer abusar da paciência de ninguém, vale a pena imaginar como seria a nossa Scarlett O’Hara e o nosso Rhett Butler. Não é necessário muita criatividade, confesso. Com tanta reserva de coragem e tão poucas virtudes, Scarlett certamente seria uma forte liderança da UDR. Quanto a Rhett, bem, ele era um homem realista e, assim, estaria no PFL. Porém, seu cinismo cairia como uma luva para um economista da escola monetarista. Com PhD em Chicago, é claro.

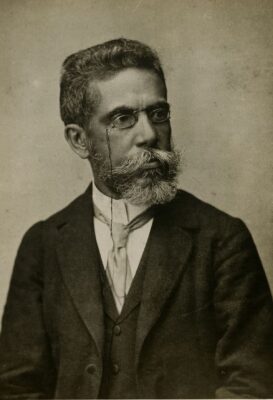

Márcio Souza é romancista, autor de Galvez, Imperador do Acre (1976), Mad Maria (1980) e Breve História da Amazônia (1994). Atualmente, preside o Conselho Municipal de Cultura de Manaus.

Originalmente publicado na edição Terra