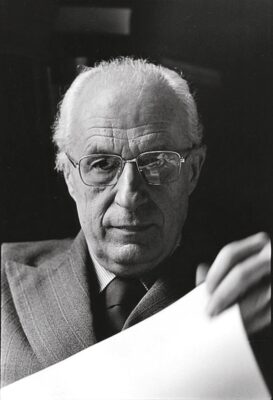

Pesquisadora, crítica e curadora de cinema. É doutora pela Escola de Comunicação da UFRJ e fez estágios de pós-doutorado na UCB e na Unesp. Realizou a curadoria das mostras Afrofuturismo: cinema e música em uma diáspora intergaláctica, A Magia da Mulher Negra e Diretoras Negras no Cinema Brasileiro. Integrou as equipes curatoriais do IX CachoeiraDoc (2020) e do Festival de Cinema de Vitória (2018). Escreve críticas para o site Multiplot!. Ministra cursos e oficinas sobre crítica, cinema negro, afrofuturismo e fabulações.

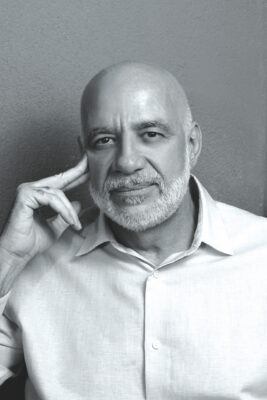

Escritor de ficção especulativa com foco em fantasia. No momento, passa seus dias pesquisando e escrevendo seu próximo livro: um épico de fantasia centralizado na mitologia afro-brasileira dos Orixás, que será publicado pela Editora Intrínseca em 2021. Seus livros publicados são: Ritos de Passagem (Giostri, 2014), O Caçador Cibernético da Rua 13 (Malê, 2017) e A Cientista Guerreira do Facão Furioso (Malê, 2019).

Kênia — Eu ouvi falar de afrofuturismo pela primeira vez no final de 2012, começo de 2013, e foi uma coisa muito por acaso. Fui escutar um programa de rádio de um camaronês-francês chamado Georges Collinet, em que ele fala sobre música de África, música da Afrodiáspora, música negra de forma geral, e o programa falava muito sobre uma certa ideia de pensar as raízes negras da música eletrônica e várias coisas que a gente ainda associa a uma cultura muito branca, como as raves. Nesse programa, eles mencionaram o techno de Detroit, e o chamaram de afrofuturismo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. O programa falou muito rápido sobre o que estavam chamando de afrofuturismo, a ideia desse som eletrônico, meio abstrato, que, ao mesmo tempo, tinha toda uma simbologia, todo um direcionamento para falar de coisas da ficção científica, de fazer música para extraterrestre, música para a Lua. Isso tudo no contexto daqueles jovens do final dos anos 80, começo dos anos 90. Jovens negros, de família de classe trabalhadora, sem muita renda, que viviam em uma cidade que havia sido por muito tempo um grande parque industrial e que, a partir dos anos 70, foi esvaziada, com desemprego e fábricas abandonadas. Então, por um lado, havia aquela cidade que foi supertecnológica e viu a tecnologia tornar-se decadente, e, por outro lado, esses jovens negros sem muita perspectiva de futuro. A música que eles fizeram como resposta a isso é uma música diferente, por exemplo, do universo do hip-hop, em que se fala das questões negras dos Estados Unidos de uma forma muito direta, muito explícita, muito realista. A solução do techno de Detroit foi pensar sobre a situação de uma maneira especulativa, mais voltada para essas ficções do imaginário.

Esse debate foi algo que me atravessou muito. Pensar nessas possibilidades e nesses termos significava entender que, talvez – e acho que esse foi o primeiro estalo – existam formas de falar sobre a experiência negra no mundo, inclusive sobre aspectos traumáticos e complicados, sem passar pelas narrativas naturalistas e realistas. Na época, eu estava no doutorado em Cinema, e me interessou muito pensar como isso poderia se dar em um novo registro formal, saindo da música para o cinema. Foi quando busquei textos sobre o assunto e comecei a pesquisa, que resultou em uma mostra de cinema em 2015, na Caixa Belas Artes de São Paulo. Essa curadoria era a vontade de pensar o afrofuturismo, relacionando o universo da música com o do cinema. Acho que pensar o afrofuturismo é pensar nesses conceitos em evolução, desde quando surge pela primeira vez, naquele texto de 1993, em que o Mark Berry entrevista pessoas negras, até os seus desdobramentos. Eu gosto de começar por um lugar mais simples, para entender, e depois, quando chegamos nos exemplos, eles obviamente se complicam. Mas, para mim, afrofuturismo é esse universo de criação que relaciona a experiência negra – e, quando eu falo de experiência, eu estou falando também de autoria e de reflexão, dentro das obras, da presença negra – com os universos das ficções especulativas, que são bastante variadas em si também e já são todo um grande debate, desde a ficção científica, a fantasia, alguns gêneros dentro do terror, enfim, esse guarda-chuva grande que chamamos de ficção imaginativa. De alguma forma, elas criam outras formas de abordagem em relação ao mundo, distintas do realismo. Eu me interessei muito em pensar esse conceito na sua concepção política, e essa política com seus formatos estéticos variados, como o techno de Detroit. Quando falamos de ficção especulativa a partir de experiências negras, estamos falando também de questionamentos que são diretamente políticos e estéticos.

Fábio — Para mim, até hoje tenho dificuldade de falar e entender como foi a aproximação com esse termo. Na verdade, foi por volta de 2014. Eu não sei se alguém me falou essa palavra ou se eu vi na internet, em algum site de quadrinhos americanos ou videogames. O que eu lembro é que, quando me deparei com a palavra, eu pensei: “o que é afrofuturismo?” Imediatamente, pensei: “o que eu faço com isso, o que eu crio com isso?” Eu já tinha um livro de ficção publicado no mesmo ano, em janeiro de 2014, chamado Ritos de Passagem, que é uma ficção de fantasia, só que, obviamente, inspirado na África, não na Europa. Seria uma África fantástica sem ser a África. Digo que se passa na África por causa dos personagens, das vestimentas, da cultura ali apresentada. Eu estava para descontinuar esse universo do Ritos de Passagem quando surgiu o afrofuturismo, e comecei a criar um segundo universo, inspirado num jogo da série Final Fantasy, que habita um mundo futurista, com tecnologia mágica. Esse universo as pessoas hoje olham e entendem como um “mundo futurista” ou “o futuro da Terra”, mas eu nunca criei literatura baseada no planeta Terra. Quer dizer, toda ficção é baseada na realidade, mas não é uma ficção realista. Nunca fiz uma ficção que se passasse na Terra, e sim em universos alternativos. Iniciei esse universo com a cidade que chamei de Ketu 3, dessa vez inspirado nas mitologias do povo iorubá e na mitologia afro-brasileira dos orixás. Com isso, fiz um mundo alternativo mais próximo do nosso mundo real, no sentido de que as pessoas usam roupas, têm comportamentos e tecnologias semelhantes às nossas – só que é uma tecnologia obviamente fantástica. Quando você fala que um celular, ou qualquer tecnologia, é movida por energia eletromagnética dos ancestrais, e que parte da população tem poderes psíquicos, pessoas que voam, sacerdotisas, mães-de-santo empresárias com poderes paranormais, para mim isso é literatura fantástica, e isso é o que costumo fazer. Só que, quando esse meu segundo livro publicado, O Caçador Cibernético da Rua 13, chegou às livrarias, as pessoas passaram a associar com o afrofuturismo. Até hoje muita gente diz isso. Eu acho curioso. Ritos de Passagem foi publicado em 2014, e O Caçador foi publicado em 2017. Eu vi a primeira manifestação declaradamente afrofuturista no Brasil em 2015, graças à Kênia, na mostra Afrofuturismo do Cine Belas Artes, em São Paulo. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra afrofuturismo em solo brasileiro. Eu achei muito bacana, fiquei bastante inspirado, mas fui trabalhar no meu livro, que estava quase pronto, faltando os últimos trâmites com a editora. Ocorreu de, nesse período, me encomendarem um artigo, em 2016, para falar sobre afrofuturismo. Eu expliquei “gente, eu não sei falar disso”. Mas beleza, me encomendaram. E aí começou a minha tentativa de elaborar o que seria afrofuturismo. Sempre deixei nítido que não sou acadêmico, não sou jornalista, não sou, por exemplo, como a Kênia. A Kênia é uma profissional, analista, que faz análise conceitual, acadêmica. Eu sou só escritor de ficção. Mas tudo bem, já que havia poucas pessoas falando sobre, tentei dar minha contribuição. Nesse sentido, comecei a criar uma série de artigos, e hoje eu vejo que vários desses artigos, pelo menos na minha opinião, visto como o afrofuturismo está se desenvolvendo hoje, estão meio desatualizados. Então foi assim, comecei a criar esses artigos e as pessoas começaram a apontar, “nossa, ele é afrofuturista”. Continuei fazendo artigos, mas sempre deixando nítido: eu não sou especialista no assunto, sou só escritor de ficção, estou aqui só dando uma contribuição, procurem pessoas que saibam mais do que eu. Fui publicando meus livros, e quando lancei o A Cientista Guerreira do Facão Furioso o pessoal continuava comentando como se eu fosse “o mestre afrofuturista”.

As definições que aprendi na época, naquele primeiro artigo de 2016, eram de um movimento de recriar o passado, transformar o presente e projetar um futuro através da nossa própria ótica. Isso, para mim, é a própria definição do afrofuturismo. Na verdade, essas linhas eu criei, botei no artigo, e aí em 2017 me surpreendeu muito ter essa definição citada no livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Em 2018, surgiu um convite para ministrar uma oficina sobre escrita afrofuturista. Eu pensei: “eu sou escritor, não sou professor de escrita, como é que vou fazer isso?” Tive que pedir uma ajuda para minha esposa, que já trabalhou na área de educação. Como não gostamos de enganar as pessoas, estudamos o máximo possível sobre afrofuturismo e, na verdade, vimos que não havia muita coisa ainda. É um movimento, pelo menos no nome, muito novo, mesmo que haja quem diga, de forma retroativa, que o afrofuturismo existe desde o Egito Antigo. Eu não concordo com isso, mas eu respeito, entendo esse ponto de vista. Então a gente se ateve muito às definições mais acadêmicas, pegando lá de trás, desde Sun Ra e George Clinton. Fizemos leituras críticas sobre isso, e entendo que contribuímos de alguma forma. Mas hoje, inclusive, fiz um post dizendo que eu estou me retirando do afrofuturismo.

Kênia — Só um comentário rápido: lembrei que Ritos de Passagem é um dos livros que o escritor Waldson Souza analisa na sua dissertação de 2019, sobre literatura afrofuturista no Brasil. Ele analisa três obras, uma da Lu Ain-Zaila, uma do Fábio e uma do Julio Pecly. E aí ele comenta que, de alguma forma, já é possível encontrar elementos que são identificados por uma lente crítica afrofuturista. E eu concordo muito com essa análise. Talvez isso seja uma coisa próxima de algumas questões que o Kabral tem, de que o afrofuturismo é mais do que uma caixinha em que a gente fecha as obras e diz que tem que ter tal e tal característica – porque isso limita muito a criação. Se você limitar tudo que o Fábio faz a afrofuturismo, parece que acabou a conversa aí. Não, isso é o começo da conversa. A ideia é pensar o afrofuturismo como uma lente crítica, uma lente teórica, que tenha alguns repertórios que partem dela e que dialogam com ela, mas que não é um fim em si mesmo. Ao criar uma caixinha e colocar todo o trabalho criativo ali, parece que o artista fica preso. Deixa de ser algo que move a criação e vira algo que quase mata a criação. Eu acho que, se a gente pensa mais nessa ideia de lente crítica e menos na ideia de categoria fechada, não sufocamos tanto as obras. Porque é possível pensar, por exemplo, os livros do Fábio junto com vários outros repertórios, não só com o repertório afrofuturista. O repertório das religiões de matriz africana, o repertório das histórias de super-herói… Acho que tem muita coisa ali que atravessa a criação, que se mistura e possibilita muitas leituras, muitas abordagens. Os conceitos se tornam perigosos quando eles ou são definidos de uma maneira bem louca, ou viram uma prisão.

Fábio — Sim, exatamente. O problema não é o movimento em si, mas é o que as pessoas fazem com isso. E aí eu, como autor, me sinto meio encurralado, no sentido de que se jogou muito isso em cima de mim. Primeiramente, eu não considerei justo, porque tanto você quanto o Waldson, por exemplo, na minha opinião, falam com mais propriedade sobre o tema – e não é questão de me colocar inferior, não é isso, só acho que cada um tem o seu papel. Meu papel é pensar na criação, e não necessariamente analisar. Eu gosto de criar, de fazer, e deixar que outros falem, expliquem o que eu estou fazendo. Pessoas como a Kênia vão explicar muito melhor o que eu estou fazendo, inclusive vão enxergar coisas que eu não enxerguei. Se, dentro da ficção, limitando o afrofuturismo apenas à ficção, como é a minha ideia, isso já me incomoda, isso se torna um problema quando as pessoas expandem para outros cenários, para outras possibilidades que estão fora do meu alcance. Quando as pessoas apontam o afrofuturismo como entendimento da sociedade, de ditar os rumos da sociedade, eu sempre chego e falo “não, eu não tenho como fazer isso, eu não sou cientista político”. Na minha cabeça, apenas crio mundos fantásticos. Eu entendo as implicações que esses mundos podem ter, eu entendo as motivações, o que eu represento ali, entendo quando alguém me diz isso, mas não tenho a pretensão de chegar e falar “eu quis fazer isso”, “eu quis passar essa mensagem”. Eu quero passar várias mensagens, mas não quero dizer que estou passando várias mensagens; quero só fazer, e que as pessoas analisem. Então isso estava me incomodando bastante, porque as pessoas me chamam mais para falar sobre afrofuturismo do que para falar sobre escrita. Se for para falar, eu quero falar sobre escrita, sobre o que eu estou fazendo, sobre o que me inspira a escrever. Também chegou num ponto em que o afrofuturismo começou a tomar rumos que estão fora do meu alcance, como o afroempreendedorismo. Para mim, não tem muito a ver, porque o afrofuturismo está no campo da ficção, e o afroempreendedorismo é algo prático, real, não tem a ver com o fazer ficcional. Eu acabei entendendo, de fato, o que diz a Nnedi Okorafor, uma autora afro-americana de origem nigeriana que nega veementemente ser afrofuturista. Porém, como a Kênia bem diz, a Okorafor criou o africano-futurismo, African futurism, para explicar o que ela faz, e o que ela diz que é o africano-futurismo é o que eu achava que era o afrofuturismo. Aí a Kênia diz que o africano-futurismo nada mais é do que uma vertente do afrofuturismo; não deixa de ser afrofuturismo. Por isso, eu entendo que tudo que eu escrever e fizer, por causa das características da forma como eu escrevo e do que eu escrevo, sempre vai ser considerado afrofuturismo. Tudo bem. Minha questão não é negar que eu seja afrofuturista, que o que eu escrevo seja afrofuturista, mas os rumos que o afrofuturismo está tomando hoje. Eu decidi que pararia de comentar sobre afrofuturismo porque não acompanho mais essa cena. Percebi isso quando vi que estávamos fazendo as oficinas no piloto automático. Entendi que nunca foi uma vontade minha, que eu estava só fazendo e seguindo a demanda. E, quando chegou a pandemia, senti que não tinha vontade de fazer live sobre isso. Até porque não tenho mais o que falar sobre o assunto.

Kênia — Mas acho que isso gera vários pontos, Kabral. De uns dois em dois anos, o afrofuturismo fica na moda. Teve o Pantera Negra, e tudo passou a ser afrofuturismo, surgia gente de tudo quanto é lado falando do assunto, da arquitetura, da música, etc. Aí veio a Beyoncé ano passado com Black Is King, e brotaram vários jornalistas para perguntar sobre afrofuturismo. E muita gente nem tem a preocupação de ler as coisas que você já escreveu, outras entrevistas que você deu, que eu dei ou mesmo o que muita gente tem produzido sobre o assunto. Eu vejo uma contribuição muito grande no que você fez, quando escreveu os textos no blog. Textos que não são acadêmicos e, portanto, são muito acessíveis. Isso é muito bom. E você comentava ou traduzia um trecho, já que muita coisa estava escrita em inglês, como você fez com o texto em que a Okorafor falava sobre africano-futurismo. Essas abordagens nos aproximam do conceito, trazendo ele para um lugar brasileiro. Era um jeito ao mesmo tempo elaborado e acessível, feito para as pessoas entenderem o debate. Isso cumpriu um papel muito importante. Agora começamos a ver dissertações como a do Waldson, sobre afrofuturismo no cinema, na literatura e na música, mas, quando você começou a fazer esse movimento de escrita, não tinha ninguém. Então acho que foi muito importante esse gesto. O problema é uma certa abordagem sobre afrofuturismo que fica, mesmo, muito superficial, como se gente preta usando roupa colorida, de preferência que brilhe, bastasse para significar afrofuturismo. Não, né? Espera aí. Às vezes me parece que há uma superficialidade – e não estou dizendo superficialidade no sentido de que só estudo acadêmico seja profundo e outras formas de abordagem não sejam. Acho que a sua forma de abordagem era muito condizente com a internet sem ser superficial. Tinha estudo ali, tinha vontade, tinha pesquisa. Pegar textos em inglês e fazer um comentário sobre ele, permitindo que um monte de preto que não sabe falar inglês tenha acesso ao debate, relacione e pense o conceito, é um gesto muito necessário. Você não tirava os negócios da sua cabeça e escrevia; sempre teve pesquisa. Então acho que a superficialidade está muito em algumas outras abordagens, que entram nesse modismo. Aí caímos nesse espaço perigoso.

Fábio — Eu entendo, sim, que meus textos acabaram sendo uma linguagem acessível num primeiro momento, mas aí eu vejo que hoje tem uma galera muito mais inserida na internet. Na verdade, o que eu vejo é que eu fiz uns cinco artigos e muitos ali são redundantes. No segundo artigo, faço uma associação com afrocentricidade, e não é necessariamente isso, mas é como eu quis enxergar. E eu comecei a ver que muita gente também está enxergando como quer. Se, ao mesmo tempo, eu falo que tudo bem, porque eu acho que cada um faz o que quiser, também tenho a minha opinião. Da mesma forma que vi que eu estava errado em associar com afrocentricidade, também considero que não tem a ver associar com afroempreendedorismo, com militância negra. Sim, estão interligados; sim, tem uma questão política no afrofuturismo. Eu entendo. E seria leviano falar que a minha obra não é afrofuturista quando todas as minhas obras, absolutamente todas, têm um elenco 100% negro. Não é apenas um mundo de elenco 100% negro, são sempre mundos centrados numa mitologia e espiritualidade de matriz africana. Eu entendo o impacto que isso tem. Eu entendo o recado que isso dá. Então é igualmente leviano você ter uma causa e associar ao afrofuturismo somente por ser conveniente, porque é o nome da moda. Como a Kênia disse, o afrofuturismo estourou no Brasil com o Pantera Negra e, depois, com o Black Is King. A partir disso, vi muita coisa e pensei “não concordo”, mas, ao mesmo tempo que eu não concordo, repito: cada um tem direito de fazer o que quiser. No pouco tempo em que fiz faculdade de Letras, entendi que as palavras têm significados livres, não podemos prender as palavras nos significados. Elas ganham novos significados.

Kênia — Eu fico contente com esses momentos de agitação. E eu acho que, primeiro, é um conceito novo, se a gente for pensar em termos de quando a palavra apareceu – o fazer afrofuturista é muito anterior à palavra –, e tem mesmo definições e usos que são diversos. Ainda tem algo, nesse campo, que me parece possível dialogar. Porque é diferente falar “ficção especulativa negra” e falar “afrofuturismo”, e as imagens que isso convoca. Acho que é um termo que mexe com o imaginário, mexe com as pessoas. Mas se, sei lá, no fim das contas o afroempreendedorismo ganhar, se virar só sinônimo de preto com roupa colorida, beleza. A gente vai continuar usando e pensando esse universo de criação e essas questões e vai chamar de outra coisa. Imagino que o Kabral já escrevesse isso que a gente chama de afrofuturismo antes de todo mundo chamar de afrofuturismo, e vai continuar escrevendo das formas criativas dele, mesmo que o termo seja usado para outras coisas. Eu concordo muito que se agarrar a um conceito e ter que defendê-lo não faz sentido; o conceito é livre, os usos são livres e os entendimentos que cada um faz dele também são. Não vou falar de coisas que eu não sei. Não vou falar de empreendedorismo, não vou falar de assuntos que eu não domine. Não acho que a gente tem que morrer abraçado nos conceitos. Um conceito é rico enquanto ele consegue despertar esse lugar de imaginação, de criação. Se ele já não desperta isso na gente, bom, talvez seja hora de se apaixonar por outras formas de falar. Eu, por exemplo, não sei o que vai ser do afrofuturismo, mas eu sei que, e me anima saber que, você vai continuar escrevendo, pensar no que vai acontecer com Ketu 3 e, depois, se virão outros universos. Isso me interessa mais do que ficar brigando se o afrofuturismo é isso ou aquilo.

Fábio — Eu fui criado naquela escola de grandes histórias, sabe? Histórias longas, livros, séries. Eu tinha intenção de fazer isso com Ritos de Passagem, mas aí, por questões profissionais, questões contratuais e tal, a editora deixava no ar que eu só podia escrever as histórias naquele universo. Aí eu fui para a editora Malê e decidi criar um novo universo, para não ficar preso a ninguém. Quando veio o convite da editora Intrínseca, até falei das histórias de Ketu 3 que eu tinha em mente, mas já não se interessaram. Aí eu falei de uma ideia que estava muito fresca, que surgiu quando eu estava jogando um videogame. É engraçado que a maioria das histórias surge quando estou jogando. Por isso jogo bastante. Quando estou lá, jogando, o ócio criativo é real. Quando eu comentei sobre essa ideia, ainda muito primitiva, eles se interessaram na hora. Agora, pela editora Malê, vai sair um terceiro livro, O Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais – para Ketu 3 eu vou sempre fazer esses nomes esdrúxulos, mas vou parar por aí, por enquanto. Não vou matar o universo, mas vou parar por ali. Quando eu estava estudando sobre técnicas narrativas, vi que Ketu 3 é meio que esse universo de episódios, um universo em que eu falo mais sobre questões do cotidiano e questões pessoais dos personagens. Agora, estou experimentando brincar com a noção de saga épica. Ao mesmo tempo que gosto muito de consumir esse gênero, nunca me vi escrevendo nesse estilo. Mas vou fazer uma brincadeira com esse recurso literário, que é a história não só sobre o universo particular do personagem, mas sobre os grandes acontecimentos de um mundo, geralmente sobre salvar ou destruir esse mundo. Então eu estou brincando com esse terceiro universo através de uma saga épica.

Kênia — Daqui a pouco, vai ser mais difícil de acompanhar que o universo da Marvel. Vai ter que sair com tabela, cronograma, como cada universo se relaciona. Mas eu acho maravilhoso. Eu estou curiosíssima com esse novo.

Fábio — Ah, você vai adorar. O que me entristece é reduzirem o movimento a isso ou aquilo. Seria muito triste se o afrofuturismo fosse simplesmente negros na ficção científica ou negros na ficção fantástica. Se é assim, vamos chamar de ficção científica, de ficção fantástica, vamos chamar de ficção especulativa. Não tem por que botar numa caixinha, como se fosse para separar. Trata-se da mesma forma. Há várias camadas nisso tudo, e as pessoas resolvem reduzir a apenas afrofuturismo?

Kênia —Se olharmos o cinema negro atual, finalmente começou a ter maior participação de diretores e diretoras, críticos e críticas, curadores negros. Ainda muito aquém do que é a presença negra na sociedade brasileira, mas exponencialmente maior do que se comparado a cinco anos atrás. É possível ver um momento de efervescência. Por outro lado, tem sempre uma certa briga, que envolve tentar impedir que a arte negra seja aprisionada por questões que são repetições do racismo estrutural. Então, por exemplo, quando o cinema negro vai ser definido, em muitos lugares em que a curadoria é branca, é preciso ficar atento para que não sejam valorizados apenas filmes negros de uma mesma linguagem, que falem de racismo de uma determinada forma, filmes que sejam muito didáticos em relação ao racismo – quase aquele filme que ensina alguma coisa às pessoas brancas. Isso seria não valorizar toda a variedade de filmes negros que existe, e correr o risco de perpetuar essas caixinhas que limitam a criação e a sua diversidade. A ideia de que, se você é negro e faz filme, você tem que fazer um filme que preencha certas características, que fale da violência urbana ou de racismo, me parece muito perigosa e limitante. Pensando naquele texto do Gillespie e da Racquel Gates, que está no site da Abraccine [Reivindicando os Estudos de Filme e Mídia Pretos], gosto muito de falar de representação, porque essa discussão é complicada. A discussão não pode ser só sobre isso, como se – saindo do cinema, mas para voltar a ele – a gente olhasse os livros do Kabral, em que 100% dos personagens são pretos, e considerasse como um fim em si mesmo. Isso é um aspecto dos livros, é o começo de onde as narrativas se desdobram; a partir delas, você tem mais um monte de coisa acontecendo em termos de estrutura narrativa, estrutura formal e escolhas de escrita que os livros desenvolvem. Se você diz que o livro é bom porque todos os personagens são negros e ponto, então você limitou. Essas questões da representação, da representatividade – e é disso que o Gillespie e a Gates vão falar um pouco – , são um ponto de partida, são começos. As questões formais interessam, sem ir para uma essencialidade – o que é um cinema negro, uma literatura negra? Não existe essa essência. As experiências negras são muito variadas. Tentar criar essas caixinhas é algo que limita muito. Limita a possibilidade de criação dos artistas. Acho que tem que ficar atento a essas coisas. Se, num país tão grande e com uma população negra tão numerosa, a gente acaba em uma espécie de consenso estético acerca do