Uma campanha abominável para distrair a opinião pública e cobrir os próprios erros. Para Émile Zola, intelectual e escritor francês da virada do século XIX para o XX, a república francesa falhava em detectar e punir a mentira do caso Dreyfus: questões nacionalistas, frequentemente despertas em contextos de fragilidade política, se sobrepuseram na condenação de Alfred Dreyfus, em 1894, e o então oficial de artilharia do exército francês foi levado à Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, sob regime perpétuo. Seu crime? Ser judeu. Nenhuma prova foi encontrada, e o oficial só seria solto após aproximadamente meia década na prisão, quando evidenciou-se que o verdadeiro espião a serviço dos alemães era Charles-Ferdinand Walsin Esterhazy.

O “J’Accuse…”, como ficou conhecido o artigo que estampou a primeira página do jornal L’Aurore de 13 de janeiro de 1898, acabou por se tornar um dos escritos mais célebres de Zola, e um dos documentos mais corajosos da história. No texto, o escritor acusa as mais altas patentes do exército francês do que chama de “une campagne abominable pour égarer l’opinion et couvrir leur faute”.

Dreyfus, apesar de ter sua carreira militar maculada, jamais recebeu qualquer tipo de exoneração. E Esterhazy, ao contrário, jamais foi condenado.

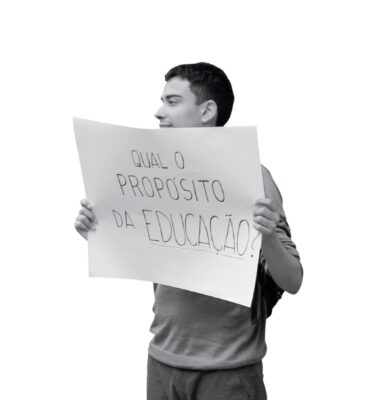

Zola, ao conceber seu “J’Accuse…”, fala em nome de uma mobilização nacional; sua voz amplifica o grito de muitos, judeus e não judeus, contra a injustiça e contra o antissemitismo característico da sociedade francesa. Levar tal indignação à primeira página de um jornal de grande circulação, mais do que um ato de coragem, cumpriu um papel cabido aos intelectuais de qualquer época; o de pronunciar-se de maneira independente e em prol de uma causa social. Escrever era estampar o próprio rosto, sujeito a achincalhações, escárnios e até à censura. Mas também era ser destacado para falar em nome de uma coletividade, com valores em comum, e expor, evidentemente, o discurso de muitos que não possuem voz e demandam um representante.

Por onde andará este Zola nos dias atuais é o que muita gente se pergunta. Tivera sua importância relativizada diante dos meios de comunicação que passaram a dar mais acesso (e palavra) ao indivíduo? Ou nossos tempos não mais necessitam desta figura simbólica, que sobe no alto de uma grade, megafone em punho, e discursa contra uma autoridade ou uma ordem que precisa ser revogada e recriada? Somos capazes, individualmente, de dar conta de nossas posições na sociedade sem uma representação máxima que se manifeste em nossos nomes? Talvez um pouco de tudo. A importância deste intelectual, conceituado como erudito, muitas vezes como polímata, destinado a, mais do que pensar nossos tempos, defender nossas ideias, teria sido reduzida no imenso cataclismo que vivemos hoje?

Estar junto, conviver junto, defender um mesmo valor, combater uma injustiça, juntos, tudo isso ainda faz sentido, sem dúvida, à nossa sociedade, ainda engatinhando rumo a um século XXI para lá de obscuro. Se não estivermos juntos e se não formos representados por um pensador que nos ajude a entender o que e como vivemos (e devemos viver), estaremos fadados ao obscurantismo de opiniões disparatadas, reproduzidas insanamente em redes sociais, a partir de qualquer fato, do cotidiano mais mesquinho às discussões políticas que vão mudar os ventos e os rumos de uma nação inteira. E o grande questionamento que devemos nos fazer é de que modo isso acontecerá, e como afetará a todos nós, que vivemos no calor dos acontecimentos, e ainda sem esta representatividade.

Há quem suponha que o intelectual de hoje falha em aparecer por ter sido sugado pelo individualismo cada vez mais presente, de forma que não há espaço sequer para um representante de nossos ideais: tornamo-nos nossos ideais, damos conta de todos eles sozinhos. A possibilidade da publicação, graças às redes sociais, criou essa falsa impressão de poder, do discurso e do texto que será lido por todos, ou, no mínimo, por muita gente. Pela primeira vez na história, nunca foi tão fácil expor uma acusação à moda de um “J’Accuse…”. Temos o Facebook, o Twitter e outras ferramentas de publicação instantânea a partir das quais, em algumas linhas e em um clique, dezenas, centenas ou milhares de pessoas receberão, cada uma em seu computador ou dispositivo móvel, aquele conteúdo, aquela determinada indignação. Somos, pela primeira vez, lidos, e isso gera um poder inédito à sociedade.

Seja por um círculo social restrito (amigos, família, colegas de trabalho) ou em círculos maiores, todos nós temos nossos leitores. De modo que o papel do intelectual se fragmenta em discursos perdidos pelo espaço, pelo limbo gerado no tráfego diário e incessante de bytes de informação. O meu temor, que pode ser desdobrado em apelo fácil, é que esse poder se torne esquizofrênico, que apedrejemos todos uma figura que chegue à primeira página de um jornal, e que as ideias se percam em nada mais que partículas, mais do que pensadas, digitadas. Quase uma sujeira espacial, mas com um poder de gerar novos Dreyfus, de acusarmos as causas erradas, pelos motivos errados. Com um poder atômico de fazer tudo explodir ao nosso redor.

rivera

Andando na linha

É possível estimar com certa precisão a qualidade de vida de uma cidade observando apenas uma linha: a que separa o espaço público do que é propriedade privada. Quando mais enfática, mais ostensiva ela for, repare: muito provavelmente pior será o ambiente em que vivem os seus moradores; e, ao contrário, quanto mais sutil, mais delicada for essa divisão, a tendência é que a vida nessa cidade seja melhor – mais agradável, mais segura e mais divertida. Uma forma de medir a civilidade de uma cidade é pela altura dos seus muros.

Uma cidade é basicamente uma aglomeração de pessoas que decidiram morar juntas. E essa proximidade se justifica em praticamente todos os aspectos da vida dos seus habitantes – como Edward Glaeser, professor de economia urbana em Harvard, explicou em seu livro O triunfo da cidade, lançado em 2013. A vida na cidade permite que seus moradores sejam mais eficientes economicamente, que se eduquem melhor, que tenham mais acesso às informações e aos tratamentos médicos, que convivam com pessoas diferentes – e, por isso, sejam mais tolerantes, mais civilizadas.

Porque civilização é isso – ou, se quiser, é consequência disto: de uma espécie de consenso entre pessoas diferentes (de várias origens, classes sociais, religiões, etc.) de que vale a pena vivermos juntos. É do diálogo entre pessoas curiosas e diferentes que aparecem as melhores ideias. E a cidade ideal precisa refletir em suas decisões arquitetônicas essa abertura de espírito. É preciso haver praças e parques para seus habitantes se encontrarem; boas calçadas para caminharem; uma equilibrada mistura entre áreas residenciais e comerciais para que possam trabalhar, se divertir e fazer pequenas compras perto de casa.

Não há cidade ideal – nem civilização possível – em que moradores se afastem uns dos outros, se tranquem em ambientes privados e praticamente empurrem os pedestres que passem na frente da sua casa para o outro lado da calçada. E é quase isso que fazem esses muros beges e infinitos de condomínios-clube, por exemplo, que se espalharam pela cidade nos últimos dez anos, ou casas gigantescas em bairros exclusivamente residenciais em que não há calçada. Esse tipo de divisão ostensiva, agressiva, entre o que é público e o que é privado é um desrespeito aos outros moradores da cidade, à estética, e – como Jane Jacobs explicou impecavelmente em Morte e Vida das Grandes Cidades – é inútil para a segurança.

Praticamente não há muros em Manhattan. No ano passado, Boris Johnson, prefeito de Londres, mandou arrancar os espetos contra mendigos que havia na cidade. E as casas dos canais de Amsterdã são ótimos exemplos de projetos em que essa linha que divide a calçada e o interior dos ambientes quase não aparece: a própria parede cumpre esse papel e, no caso da capital holandesa, com janelas normalmente abertas. Mas São Paulo também tem projetos excelentes em que essa linha é discreta ou invisível. O Conjunto Nacional, na Paulista, e o Copan, no Centro, são referências clássicas de projetos que combinam vários usos – residencial, escritórios, lojas – em harmonia com o seu entorno. O Edifício Piauí e o Louveira, ambos em Higienópolis, têm jardins totalmente abertos à rua. E existem inúmeros predinhos anônimos ou pouco conhecidos, como o Pacaembuzinho, que são pequenas lembranças de um dia em que já tratamos a nossa cidade melhor.

E são essas lembranças – de um dia em que talvez tenhamos sido mais abertos e menos desconfiados – que, para vivermos bem juntos, precisamos recuperar.

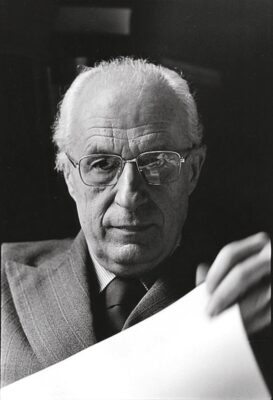

Sobre o divisor de Lygia Pape

por Diego Matos

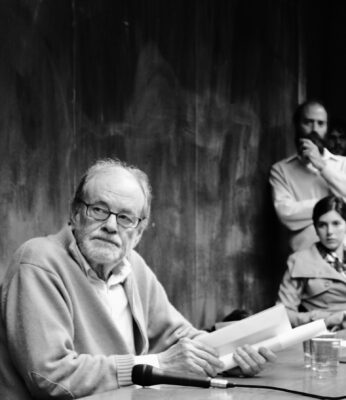

Em 1981, na fase terminal de um regime antidemocrático, O Pasquim publicaria uma entrevista com Mário Pedrosa, dirigida e realizada por um grupo de formadores de opinião, no qual felizmente encontrava-se Lygia Pape. Ao discorrer acerca da natureza do intelectual público, Pedrosa é pego pela cumplicidade da artista ao deflagrar a pergunta afirmação: “Quem nasce para a aventura não toma outro rumo”. À qual o crítico de arte responde enfatizando sua experiência política em primeiro lugar e colocando “arte e pensamento” como uma dupla irrefutável na construção revolucionária da vida.

A aventura, enquanto experiência vivida, comparece como o cerne da questão. E, para que aconteça e ganhe corpo enquanto arte, a sua razão é complementar à da política. É sobre o espírito imbuído de estar no front, portanto, libertário, que a obra coletiva do mundo se constrói atentando para o diverso – ou melhor, a alteridade. Sobre isso e muito mais, nada mais exemplar que a relação criador e criatura que aqui se apresenta, símbolo de uma construção coletiva – Lygia Pape e a obra Divisor (1968).

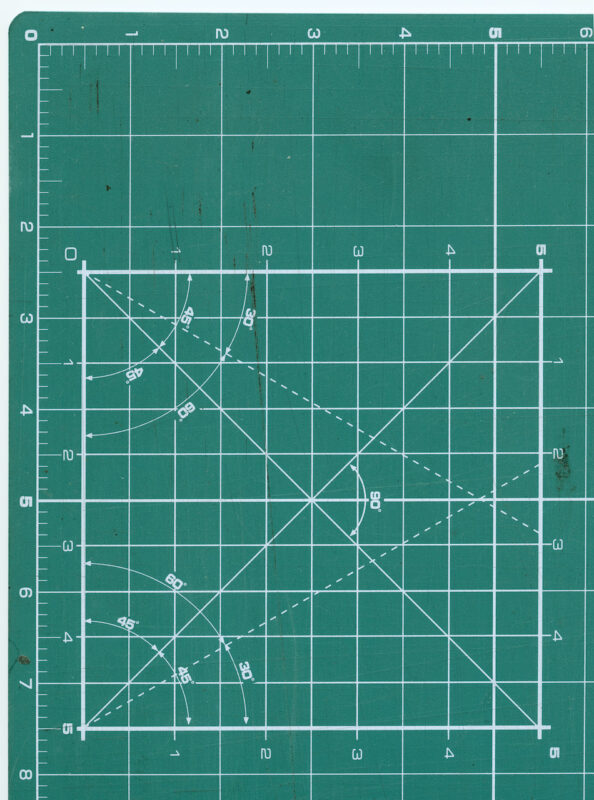

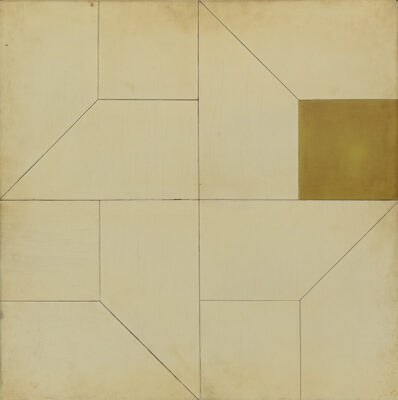

Três elementos podem conferir substratos à leitura da experiência artística do Divisor – o protagonismo da artista, a relação espaço-tempo e a conjunção poético-simbólica da obra. Pape é um dos vértices da base triangular do movimento neoconcreto e, de certo, parte da invenção do contemporâneo pelos lados de cá – ao lado de Lygia Clark e Hélio Oiticica. A arte aproximava-se dos processos da vida, deslocando a natureza artística para o espaço social. Grosso modo, via-se a contaminação do rigor concretista pelos meandros da cultura urbana conflituosa. Por intermédio do que Oiticica definira como participador, o artista multiplicaria a existência dos Parangolés e dos Bólides, Clark radicalizaria a experiência sensorial construindo, por exemplo, A Casa é o Corpo, e Pape produziria trabalhos em que o uso era horizontal e sem hierarquia, cujo exemplo de maior clareza é o Divisor.

Como definiu a própria artista, o Divisor seria “a pele de todos: lisa leve como nuvem: solta”. Um dispositivo tão simples quanto um lençol de 30 metros quadrados com furos pelos quais podem passar as cabeças de quem quiser vesti-lo e participar de uma brincadeira sem regras preestabelecidas, nas ruas e nos parques da cidade. Nasce no uso daquele imenso manto uma coreografia espontânea, em que um mar de individualidades reveladas pelas cabeças dos indivíduos conduziria um movimento de permanente negociação coletiva.

A performance e situação pública nasceram da negação de um saber restrito à artista e do estatuto de uma galeria de arte (ou de seus espaços de contenção). Delegando o lugar de ação de sua obra a terceiros, a artista inventaria aspectos de uma criação orgânica e plural em oposição à racionalidade e à previsibilidade das máquinas. Nesse ímpeto de abertura, a artista relativizava também a noção de autoria. Ao motivar a performance e a participação, sejam elas programadas ou espontâneas, Lygia Pape arregimenta um conhecimento artístico de aspirações coletivas.

Processo e conceito, ludicidade e sensibilidade, aliados à amplitude participadora no trabalho de arte, parecem ser os elementos que fazem da obra de Pape reveladora da noção de diversidade. Colocava-se “o vasto e o íntimo” – como diria o crítico Guy Brett – em uma zona de instabilidade física, confundindo o fora e o dentro, o público e o privado, o consenso e o dissenso. Essa é a razão do Divisor.

De forma mimética, essa razão transparece a turbulência daquele ano de 1968. O recrudescimento de um estado de exceção tentava segurar as rédeas de uma ordem social em pleno crescimento exponencial das cidades e, por consequência, da diversidade urbana. Curiosamente, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) inaugura sua nova sede naquele ano, presenteando São Paulo com um amplo espaço de negociação política: o vão livre de Lina Bo Bardi e, por conseguinte, a definição de um lugar de acolhimento à experiência coletiva. Se Lina, sob o gesto subversivo do seu desenho, oferece o espaço arquitetônico do coletivo ao particular, Lygia apresenta, a partir da experiência particular mas compartilhada, a concepção coletiva de um lugar arquitetônico em movimento. Simbolicamente, tem-se nesses dois gestos criativos e complementares a evidência da indissociável relação entre arte e pensamento – ação política por excelência na aventura revolucionária da vida.

Os filmes por trás do diretor

por Willian Silveira

Você se preocupa em encontrar a voz dos seus trabalhos. Perde o sono na tentativa de achar a unidade que guia os seus projetos. Esqueça. Isso só vai paralisá-lo. “Criar é viver a dúvida”, diria Rilke (1875 – 1926). O resultado íntimo da carreira de quem cria está amarrado ao talento e à sorte, e se fará ouvir somente no decorrer do percurso.

Aos 29 anos, o diretor norueguês Kristoffer Borgli segue a incerteza do caminho. Com uma das carreiras audiovisuais mais interessantes dos últimos tempos, o jovem é um exemplo de quem aceita o desconhecido. Vivendo em Oslo, onde nasceu, Borgli produz comerciais, videoclipes e ficção. A cidade, que lhe dá acesso a um cenário particular e inusitado, desconhecido mesmo para os europeus, serve como ponto geográfico anônimo, distante das referências óbvias, como os centros Londres, Paris e Berlim.

A relação de Borgli com o visual começou cedo. Influenciado pelo irmão mais velho, dono de uma locadora de filmes, assistiu a uma infinidade de títulos antes de encontrar no estabelecimento um de seus primeiros empregos, aos 18 anos. O gosto pelo cinema – lado a lado com o skate e o grafite – foi a inspiração para a estética de Kristoffer, que trabalha com vídeos de até 15 minutos filmados em digital, formato em que combina planos longos com montagem ágil. A escolha pelo estilo, que mescla o tradicional com o moderno, é o primeiro traço a chamar atenção para o diretor e revelar a sua preferência pela narrativa, em detrimento do modelo atual, em que se procura impactar pelo conjunto de imagens em velocidade.

Em um tempo dominado pela linguagem visual frenética, imposta pelos videoclipes dos anos 1990, Borgli caminha na direção contrária. Não porque ir de encontro à corrente lhe renda mais reconhecimento, mas porque a sua criação parte da singularidade. As experiências pessoais do diretor juntam-se a acontecimentos insólitos e tornam-se fagulhas para acender os enredos. Ao sabermos pouco sobre a fronteira entre realidade e ficção, Kristoffer prefere assumir a confusão.

“Síndromes”, “Sonhos juvenis” e “Primeiros dias de algo” são traduções livres para alguns dos trabalhos do diretor. Como quem sai de si para ver-se à distância, Borgli expressa os sentimentos da geração que se convencionou chamar de Millennials (ou “geração Y”). Assim, a principal característica dos seus personagens está em viver a instabilidade, seja no emprego ou nos relacionamentos. Tornar-se adulto surge como um desejo complicado e uma obrigação frustrante. Criados a partir de sonhos e de expectativas inatingíveis, o mundo descortina-se como um lugar tomado por situações peculiares. Quando a realidade não parece convidativa, o melhor refúgio está dentro de si. I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, confessa Hamlet, na tragédia homônima de William Shakespeare.

“O fator dominante”, diz Borgli, “é a questão do momento em que realizamos. Isso diz respeito a filmar e criar um instante.” No mínimo reveladora, a declaração, que soa quase como um desabafo, pode ser uma pista sobre a duração da criação, que não precisa se preocupar em ter um impacto perene. Mais do que se concentrar em realizar obras consideradas geniais, o diretor procurou explorar o que tinha de verdadeiro em cada vídeo. Sondando as emoções que o consumiam, Kristoffer conseguiu uma série de filmes que o permitiram expressar-se em um estágio preciso de sua vida. Pouco importa se hoje os filmes não o representam mais, pois os personagens e as suas circunstâncias bastam aos inúmeros espectadores que ali se reconhecem.

Produzir para si é o jeito mais fácil de atingir os outros. “Assim como muitos diretores, eu trago muito das minhas memórias e experiências para os filmes”. O que está por trás de ser plural, de abordar diversos assuntos, não é a falta de sintonia com uma linha de pensamento. A criação realizada por necessidade – seja pela cobrança de prazos ou por circunstâncias pessoais – desconstrói um dos mitos mais antigos da produção artística: a de que o criador precisa esperar pela inspiração. “Eu acredito na produtividade tanto quanto na criatividade, porque, sempre que um processo criativo leva muito tempo, eu perco o interesse e não sigo adiante.”

Os temas de Kristoffer não foram elaborados antecipadamente ou decididos para gerar valor a longo prazo. “Eu não diria que qualquer dos meus trabalhos é autobiográfico. Eu estou interessado em borrar as fronteiras entre realidade e ficção, criando um espaço em que você vê a história enquanto história, mas repentinamente se depara com uma nova dimensão no meio disso” , diz o diretor. O que se vê são obras aleatórias, realizadas pela urgência do presente. Mesmo assim, o fio que as conduz é sutilmente preciso: as nadadoras presas em um ginásio aquático, o músico que aceita o insucesso da carreira, os primeiros dias após o fim de um relacionamento, um amor de verão, duas crianças sozinhas em casa. Kristoffer trata do raro e da beleza (em geral melancólica) naquilo que é incomum. Ou comum, porém doloroso. Enjoy the ride, sugere a unidade por trás do trabalho do norueguês.

Um baile de máscaras

No dia 21 de julho de 1914, enquanto parte do mundo se preparava para um terrível conflito internacional que marcaria a história do século XX, três irmãos adolescentes – Max, Jacques e Louis – saíram para explorar um sistema de cavernas pouco conhecido que integrava terras de seu pai, o Conde Henri Bégoën, localizadas na comuna de Montesquieu-Avantes, em Ariège, no extremo sul da França. Enquanto a Europa marchava em direção aos horrores da guerra moderna, os rapazes estavam prestes a se defrontar com o longínquo passado humano.

A aventura culminou na descoberta de uma das obras-primas das artes pré-históricas. Num dos mais profundos recintos da caverna, hoje conhecida como Grotte de Trois-Frères, num recanto claustrofóbico, de difícil iluminação, onde o lúgubre silêncio da caverna é quebrado, de tempos em tempos, por estranhos sons e ruídos geológicos, no alto de um nicho quase inacessível, havia uma estranhíssima figura semi-humana: o chamado Feiticeiro de Trois-Frères. Estima-se que foi pintado há cerca de 13.500 anos.

O sistema de cavernas criado pela ação do rio Volp contém uma série de importantes gravuras rupestres. Mas a caverna, que foi batizada em homenagem aos três irmãos, possui a singularidade de ter, dentre suas imagens, duas figuras híbridas, que misturam elementos humanos e animalescos de maneira tensa e poderosa. O feiticeiro mede cerca de 76 cm de altura por 45 cm de largura. O rosto remete ao de um homem maduro, barbado. Braços e pernas foram desenhados ambiguamente, com elementos humanos e animais. Galhadas brotam de sua cabeça e, talvez a característica mais desconcertante de todas: ele se volta para nós, mirando-nos fixamente com olhos que parecem tresloucados, como se o houvéssemos surpreendido em meio às suas misteriosas andanças ancestrais pela escuridão de seu santuário rochoso.

Ninguém sabe ao certo o que significa ou representa a estranha imagem. Seria um deus arcaico? Uma abominação monstruosa, dessas criadas pela imaginação de adultos e crianças de todas as idades e culturas? Um xamã? Alguma espécie de espírito? O que é certo é que estamos observando uma fascinante união entre homem (há um pênis claramente desenhado) e um ser zoomórfico (um cerdo e/ou bisonte). Talvez estejamos contemplando uma espécie de “fotografia instantânea” rupestre – um snapshot paleolítico – captando um momento de um processo de transformação homem-animal ou animal-homem.

Fantasias a respeito desse tipo de transformação ou hibridismo são comuns a nós homo sapiens sapiens (pense nos deuses zoomórficos dos egípcios antigos, ou no Minotauro da mitologia grega clássica, ou nos homens-jaguares das culturas ameríndias, ou em mais um sem número de exemplos…). Mas os seres humanos descobriram um outro artifício para dar vida a esses impulsos criativos de união, fusão e transformação animal: o uso de máscaras. Alguns pesquisadores aventam a ideia de que o Feiticeiro de Trois-Frères representa a contrapartida mágica ou estética de algum rito que continha um participante mascarado (quiçá a representação idealizada do próprio mascarado).

Máscaras são objetos que o homo sapiens sapiens reconhece, manipula e se relaciona com, exibindo alta destreza e familiaridade. Ocorrem nas mais variadas regiões, culturas e contextos; de rituais a festas folclóricas, de bailes às fantasias cinematográficas de Hollywood – a hoje famosa máscara do vilão Darth Vader da saga Guerra nas Estrelas tornou-se instantaneamente reconhecível e corre o risco de ser assimilada profundamente pelo nosso cânone cultural.

Máscaras também são surpreendentemente antigas. Até março deste ano, o Museu de Israel, em Jerusalém, apresenta a exposição Face to Face: The Oldest Masks in the World (Cara a Cara: As Máscaras Mais Antigas do Mundo). São máscaras pré-históricas, do período conhecido como Neolítico Pré-cerâmico B (8.300 – 5.500 a.C.), oriundas da Judeia e feitas de rochas sedimentares, especialmente calcário e giz.

O período é de extrema importância na história humana. Foi quando ocorreu a chamada Primeira Revolução Agrícola (também conhecida como Revolução Neolítica), quando a economia de caçadores-e-coletores nômades se converteu em uma economia de fazendeiros assentados em terras fixas, com grande salto no processo de domesticação de animais, momento em que a chamada dieta paleolítica foi substituída por um regime alimentar inteiramente novo. Informações arqueológicas sobre essas máscaras são escassas, mas hipóteses sugeridas incluem a de que possam ter alguma ligação com a nascente necessidade de assinalar a posse de terra, ou com a proximidade dos mortos que a vida sedentária traz consigo. As características plásticas de algumas sugerem união com o mundo animal, mas a maior parte indica outro tipo de fusão: entre vivos e mortos, entre a singularidade do retrato e a universalidade do crânio.

É possível categorizar máscaras de diversas maneiras, um recurso que nos permite iniciar o estudo científico dessa inclinação humana. Aponto quatro recortes que me parecem particularmente importantes:

Quanto ao uso: algumas máscaras são criadas para serem usadas sobre o rosto, enquanto outras integram vestimentas complexas em posições as mais criativas possíveis; algumas são criadas para recobrir o semblante dos mortos, enquanto outras não são para serem usadas, sendo, por vezes, objetos íntimos, que somente podem ser vistos por algumas pessoas especiais, ou em ocasiões especiais.

Quanto à figuração: máscaras operam num binômio entre o antropomórfico e o não-antropomórfico (podem ser zoomórficas, corporificar monstros ou representar espíritos ou deuses, etc.). Arriscaria sugerir que a sofisticação e a variedade das máscaras não-antropomórficas servem para sublinhar a radical não-humanidade delas.

Quanto à imaginação: em alguns casos, tanto o mascarado quanto sua plateia flertam com a ideia de uma transmutação de um ser em outro – o mascarado se transforma na máscara ou vive uma situação limiar e paradoxal (é, a um só tempo, a representação e o representado, o ator e o personagem) –; em outros casos, a transmutação não é vivenciada nem é um requisito.

Quanto ao contexto cultural: máscaras são usadas tanto em contextos laicos, com pouca ou nenhuma ritualização, quanto em situações fortemente carregadas de energia sacra – as encontramos em coloridas festas populares, em cerimônias tribais ou como adereços fúnebres.

Para mim, o Feiticeiro de Trois-Frères e as máscaras neolíticas da Judeia representam os dois polos mais típicos deste tão humano baile de máscaras. De um lado, temos as máscaras antropomórficas, que, demarcando território ou disfarçando o semblante morto das pessoas amadas, parecem dizer “isto é humano, ser gente significa isto”, uma espécie de exibição da condição humana. De outro, as zoomórficas parecem destacar a nossa união com o mundo natural, especialmente com os animais vertebrados. Ao vesti-las, o homem alude ao seu paradoxo solitário e singular: o de ser apenas um animal, mas um animal como nenhum outro.

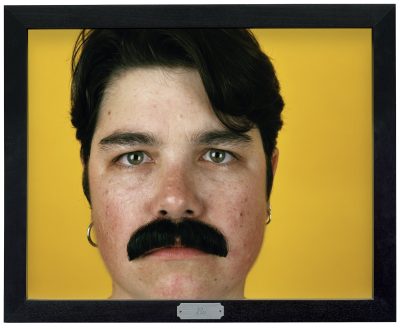

Universo particular

por Leka Mendes

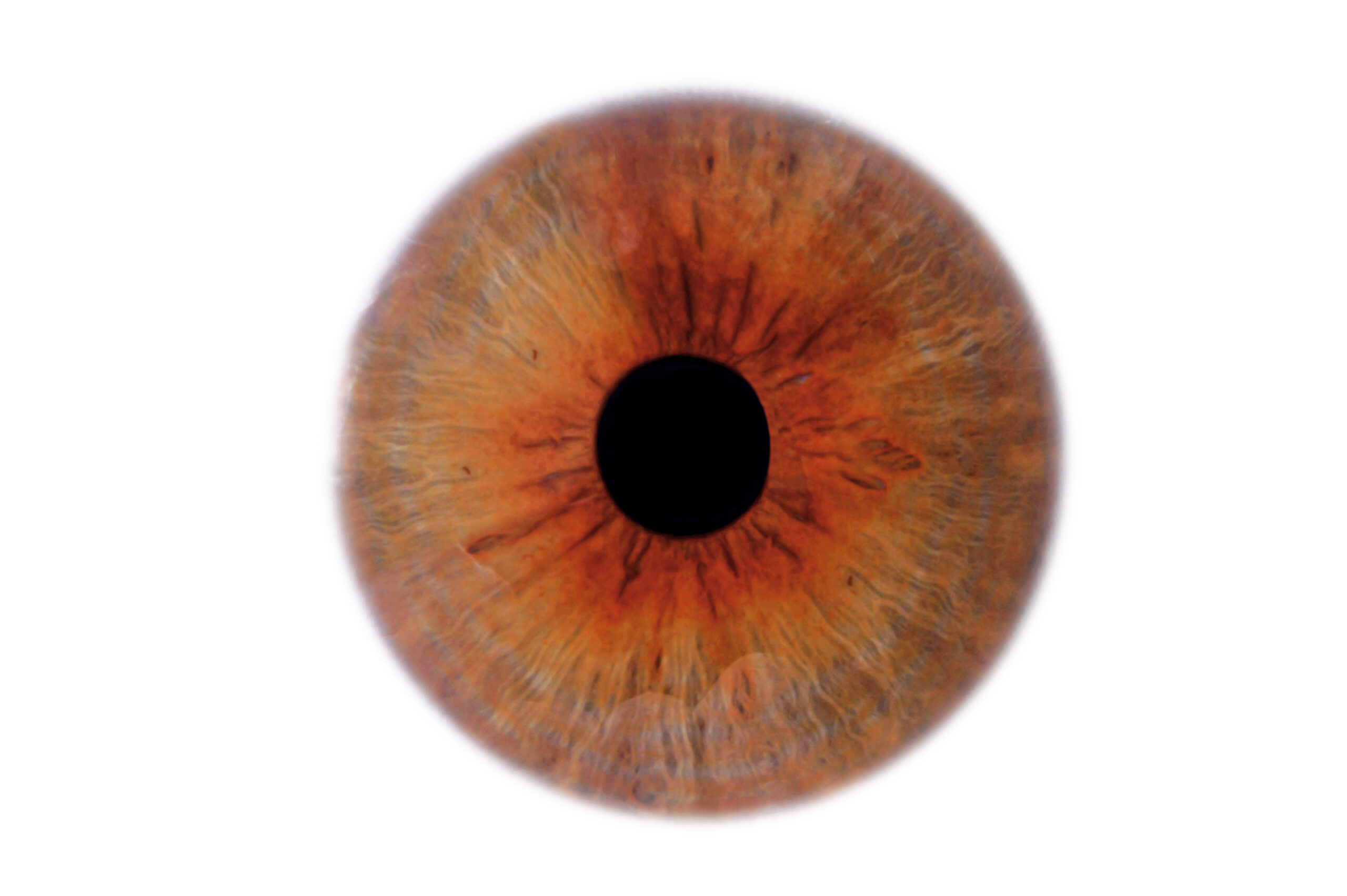

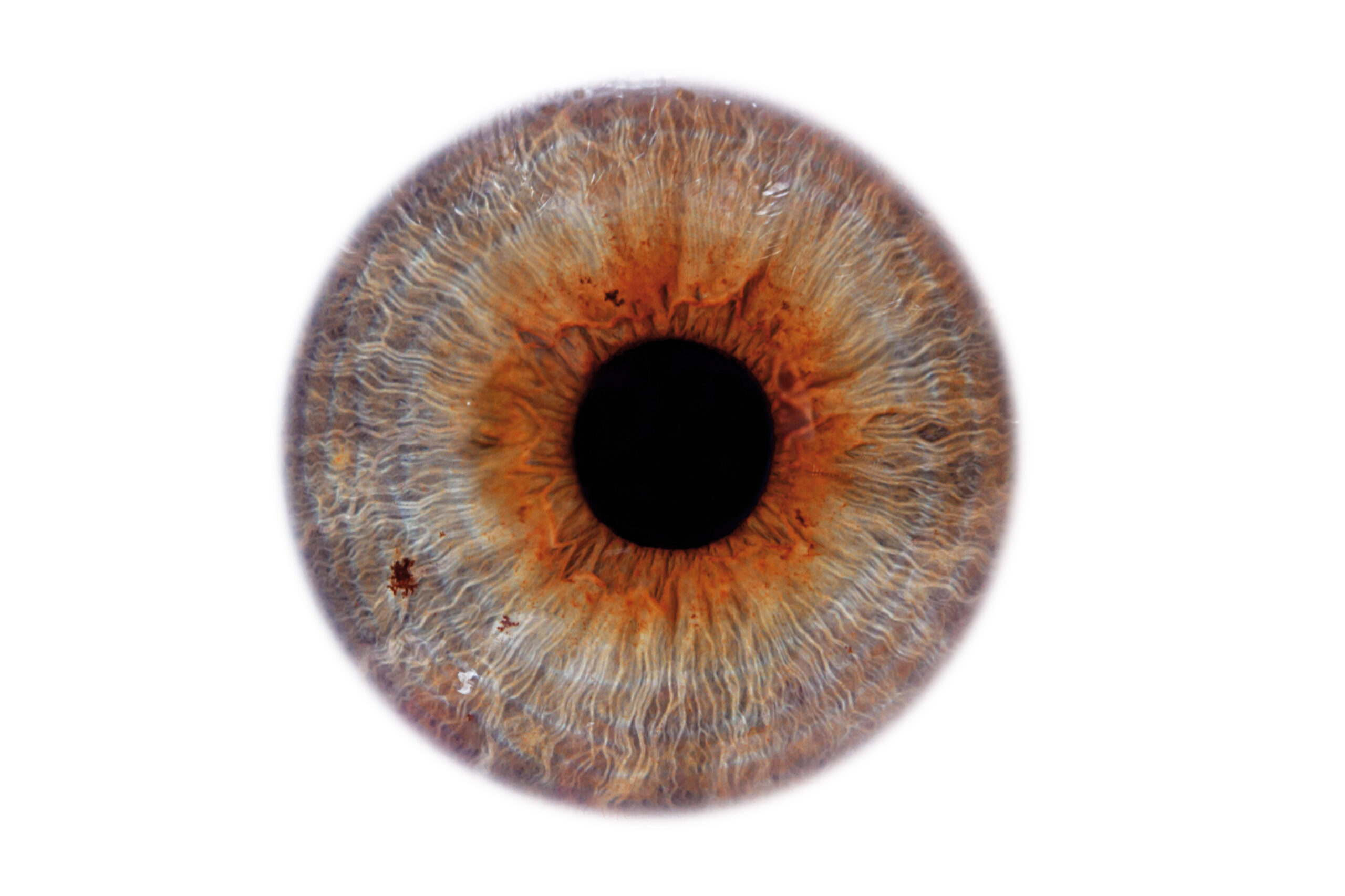

“Para cada pessoa que você olhar, você consegue enxergar um universo em seus olhos; se você realmente estiver olhando.”

George Carli

Serge Peyrot e a morfoanálise

Serge Peyrot, formado em fisioterapia clássica pela Universidade de Marselha, estudou com Françoise Mézières, a fisioterapeuta francesa pioneira do que hoje é mais conhecido como Reeducação Postural Global, o RPG. Em 1985, após perceber que os sentimentos e as emoções eram expressão autêntica do conteúdo inconsciente das retrações e tensões musculares, e que não poderiam ser excluídos do trabalho corporal global, fundou a Terapia Morfoanalítica. Um método terapêutico que acredita que corpo e mente são duas caras da mesma moeda. Ambos constituem a mesma memória corporal-emocional vivida desde que o bebê está no útero materno até o momento presente. A Terapia Morfoanalítica parte da concepção do ser humano como uma unidade indissociável corpo/psique, e sua técnica valoriza o papel do corpo na psicoterapia, especialmente nas manifestações psicossomáticas. “O sintoma é tratado no plano físico ou psíquico sobre o qual se manifesta, criando condições para que o paciente reconheça e incorpore sua dimensão inconsciente”, diz Serge.

Você começou sua formação como fisioterapeuta, na Universidade de Aix-Marseille. Nesse período, depara-se com algo que lhe faz duvidar de que a fisioterapia seja um marco terapêutico completo: um livro. Que livro era esse? O que significou para você?

Ainda estava estudando fisioterapia em Marselha quando li o livro de Thérèse Bertherat, O corpo tem suas razões. É um livro que teve um grande sucesso naqueles anos (entre 1975 e 1985) porque colocava em foco o importante papel da vida emocional nos transtornos posturais, musculares, articulares, e em muitas doenças autoimunes. Sempre pensei que era possível tratar uma pessoa inteira, e não somente um sintoma, que o corpo é um reflexo da alma, que a consciência das sensações permite transformar o corpo objeto em um corpo que vibra, ressoa e tem história. Esse livro falava disso, e me levou a pensar que algum dia trabalharia nessa linha.

Para obter seu título, o senhor começa sua carreira profissional como fisioterapeuta. No entanto, não se sente completamente satisfeito com esse método terapêutico, ao menos na visão mais clássica. Por quê?

Trabalhei por pouco tempo com a fisioterapia tradicional. Rapidamente me dei conta de que os tratamentos clássicos tinham efeitos superficiais e pouco duradouros. Como as causas profundas não eram detectadas nem tratadas, acabavam por continuar causando os mesmos efeitos. Os sintomas voltavam de uma maneira crônica e o paciente não conseguia sair desse círculo vicioso. Então intuí que existia outra forma de ajudar o paciente a libertar-se desses sintomas, de uma maneira completa, mais global, mais eficaz.

Você conheceu, em 1979, Françoise Mézières, que deu um passo além da fisioterapia clássica. O que ela agregou ao seu trabalho?

Conheci Françoise Mézières um pouco antes de terminar meus estudos. Sentia vontade de conhecer diretamente a grande professora que havia inspirado Bertherat. Foi uma pioneira na fisioterapia postural, a primeira que sistematizou um método de reeducação global que aplicava de maneira exata o conceito de “cadeias musculares”. Segundo esse conceito, todos os músculos do corpo são interdependentes, estão organizados em cadeias, de tal forma que qualquer lesão ou desequilíbrio em uma parte do corpo pode se transmitir e se manifestar em outra região. Ela propunha uma série de posturas de estiramento horizontal e vertical do corpo. Era uma nova forma de entender a anatomia e a correlação de postura, e isso me encantou.

A partir de 1979, o senhor começa a aplicar em suas consultas a fisioterapia tal como Françoise Mézières. Inicia-se, então, um período de seis anos de intenso trabalho clínico, e o senhor chega à conclusão de que o método que está utilizando é incompleto. O que o levou a essa conclusão?

De uma visão biomecânica, o método de Françoise Mézières parecia perfeito. No entanto, não levava em conta os aspectos psicoemocionais da história da pessoa e a maneira como se manifestam no corpo. Meus pacientes não demoraram a me ensinar que mudar de postura é um processo complexo que não se limita a reorganizar ossos e músculos. Durante as sessões, algumas pessoas viviam reações emocionais, outros relatavam sensações intensas, algumas lembravam momentos esquecidos de suas infâncias; todas sentiam uma necessidade de compartilhar, com palavras, essas diversas expressões para organizá-las e transformá-las em pensamentos.

O senhor faz o uso da psicanálise para completar seu método de trabalho e sua maior influencia nesse campo vem do psicanalista e psiquiatra suíço Jean Sarkissoff. O que o senhor incorporou da psicanálise em seu método?

No começo, quando uma expressão emocional se manifestava em uma sessão, eu fazia o que me saía naturalmente: acompanhava e acolhia a emoção, escutava o que a pessoa dizia das suas sensações, imagens e memórias. Progressivamente, fui organizando um quadro terapêutico, pensando em uma maneira de acolher a dimensão sensorial e a emoção que emergia do trabalho corporal global. Paralelamente, experimentei vários tipos de terapias psicocorporais, porque era evidente que eu mesmo necessitava me conhecer de maneira profunda, física e psicologicamente, para poder ajudar os meus pacientes. Enfim, conheci o grande psicanalista suíço J. Sarkissoff, que me permitiu chegar pessoal e profissionalmente a uma compreensão do trabalho do inconsciente e a ser capaz de detectar como ele se manifesta pelo meio corporal ou verbalmente. Sobretudo, ajudou-me a entender e integrar os aspectos transferenciais da terapia corporal global.

Em 1985, o senhor considerou que seu método era diferente de qualquer outro e decidiu criar a Terapia Morfoanalítica, com a qual continua trabalhando até hoje. Quais são suas principais características?

Ao longo dos anos, junto dos meus colaboradores, transformamos totalmente a forma de trabalhar as posturas globais, com microestiramentos, toques suaves, precisos, condução verbal colaborativa, incorporando um trabalho respiratório diafragmático e integrando a consciência sensorial em todas as fases de cada sessão. Completamos nosso quadro terapêutico com outras técnicas também: massagem sensitiva, massagem profunda no tecido conjuntivo, massagens específicas (abdome, mãos, pés, rosto), mobilidades específicas (braços, pernas, cabeça), trabalhos de consciência de postura, e integramos a expressão corporal, emocional e sensorial como representações naturais de uma mesma realidade: a unidade postural. A postura é um equilíbrio complexo que se vive e se manifesta no presente, mas que tem suas raízes em sua história psicoafetiva infantil. Assim, construímos um método muito bem estruturado, uma terapia psicocorporal global que permite aprofundar-se nesses três campos (corporal, emocional e sensorial) e, sobretudo, articulá-los entre si, de tal maneira que a comunicação corpo-mente-emoção-sensação seja restaurada. Um método adequado tanto para pessoas que sofrem patologias físicas quanto para quem padece de problemas psicológicos. Trabalhamos o corpo com os mesmos princípios de um psicanalista: não forçamos, não empurramos, não julgamos, não decidimos pelo paciente o que tem de ser sentido. Respeitamos o ritmo de cada pessoa. Cada corpo carrega a história da pessoa, e o equilíbrio postural se articula com o equilíbrio psicoafetivo, porque os dois atuam sempre juntos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Ajudamos nossos pacientes a tomar consciência dos laços que unem corpo-emoção-sensação para desativar os mecanismos patológicos responsáveis por sua aparição no sistema. Quando os músculos retraídos soltam suas tensões e recuperam sua elasticidade, os conteúdos emocionais são liberados e se expressam física, emocional e sensorialmente; ou com os três campos de uma só vez. É importante que o terapeuta aplique o método que permita acolher e integrar a diversidade de todas essas manifestações, porque graças a elas temos acesso à riqueza e à complexidade da personalidade de cada indivíduo.

Como funciona o processo de reequilíbrio do indivíduo? Em outras palavras, o que acontece com o paciente quando seu corpo e/ou sua mente libera memórias, emoções?

Muitas tensões corporais crônicas estão relacionadas com lembranças ou emoções reprimidas no nosso inconsciente. Quando o trabalho corporal libera essas memórias e emoções, a grande quantidade de energia que servia para mantê-las presas é liberada, e pode manifestar-se de várias maneiras. Por exemplo: a pessoa vive uma emoção, intensa ou leviana. O terapeuta a acolhe, pois sabe que essa energia é a que mantinha a hipertensão no corpo. Quando termina a onda emocional, o terapeuta ajuda o paciente a expressar com palavras o que foi vivido. A expressão verbal simboliza e transforma em pensamento algo que havia ficado internamente como material “bruto”, não trabalhado, ou confuso. Às vezes, a grande quantidade de energia liberada se manifesta com sensações intensas em algumas regiões do corpo, que o terapeuta, através do diálogo, ajuda o paciente a expressar verbalmente, pois sabe que as sensações são uma linguagem que necessita ser decodificada para ser compreendida. Quando as emoções e as sensações são elaboradas verbalmente e transformadas em pensamentos, são assimiladas e voltam a fazer parte da história psicoafetiva da pessoa, enquanto o corpo e a postura recuperam seu equilíbrio e tonalidade elástica. O que reequilibra, tanto física como psiquicamente, é a integração e a interação do corpo com o sensorial e o emocional.

Quais são os problemas mais comuns que os pacientes trazem em suas consultas?

Podemos classificar a necessidade dos pacientes em duas categorias principais. Os que sofrem de problemas físicos, agudos ou crônicos, tendo certa consciência de que esses sintomas são a expressão corporal de uma série de situações afetivas e emocionais não resolvidas. Esse tipo de paciente precisa de uma terapia que possa acolhê-lo e tratar a dor física, mas também entender a dimensão psicológica das causas inconscientes desses sintomas. A segunda categoria é formada por pessoas que sofrem de transtornos emocionais diversos como: anorexia, depressão, insônia, bulimia, angústia, e que sentem intuitivamente a necessidade de receber ajuda verbal, mas também através do corpo. A maior parte dos nossos pacientes já havia tentado outros tratamentos, com poucos resultados, antes de decidir por uma solução que integrasse corpo-emoção-sensação-palavra-relação, como faz a Terapia Morfoanalítica.

Abjeto

por Marina Lima

Lembro até hoje o dia em que fui ao Rio entrevistar Eduardo Berliner, anos atrás. Era uma manhã de sol, mas a noite anterior vira uma tempestade varrer o bairro de Botafogo, revirando vasos de plantas na calçada e deixando folhas e galhos aplastados contra o asfalto das ruas. Subindo a escada estreita que leva ao ateliê do artista, atulhado de objetos de todo tipo, dei de cara com um dos quadros que ele finalizava então, uma estranha composição que tinha como objeto central uma pilha disforme de areia e garotos mascarados brincando ao redor dela.

Berliner me contou que batera uma foto de uma cena parecida com aquela em frente ao ateliê, quando reformavam uma casa vizinha. Era um estado intermediário dos trabalhos, a casa toda aberta, materiais de construção cavucando as paredes no meio de uma enorme bagunça. Ele disse que era aquilo que atraía seu olhar, essas cenas prosaicas, desprovidas de qualquer grau de interesse ou beleza no sentido convencional da palavra. Todas, no entanto, com o potencial de se tornarem estranhas o suficiente para fisgar e segurar o olhar.

Desde que a arte não precisa mais arrebatar pelo registro de algo belo, tenho a sensação de que artistas já não se esforçam para impressionar pela beleza ou provocar certa estupefação em quem olha para suas imagens. No que se define como a estética do feio, ou talvez do estranhamento, a ordem primordial parece ser a de desfazer certezas e causar um ruído. Ruído no sentido de forçar uma pausa na avalanche de imagens que inundam cada segundo da vida na era digital.

Numa das últimas edições da Bienal de Veneza, lembro como o público passava reto e sem dar muita atenção às obras de beleza indiscutível, como as composições barrocas de Tintoretto, mas se detinha minutos, até horas, diante das atrocidades documentadas pelo artista suíço Thomas Hirschhorn no pavilhão de seu país. Eram fraturas expostas, pele dilacerada, membros decepados, sangue por toda parte em cenários de guerra. Mas aquilo comandava o olhar.

Da mesma forma que Paul McCarthy e seus grotescos rituais de pegada escatológica não deixam de fascinar até hoje quem vê seus filmes. Ou o nojo transmutado em desejo que domina o trabalho de uma artista como Sarah Lucas, que subverte o erotismo ao ponto em que se torna desagradável pensar em sexo. Lucas, McCarthy, Hirschhorn, para não citar Paulo Bruscky, Artur Barrio, Ryan Trecartin, Nan Goldin e tantos outros, estão juntos na base de uma estética do abjeto. Quando o corpo se torna vetor de repulsa, ele parece se revestir de uma aura mais magnética do que a beleza apolínea da arte clássica.

Talvez um embrião desse culto ao grotesco esteja nas representações da morte do romantismo francês. Uma das telas mais fortes de Théodore Géricault, A Balsa da Medusa, tem no canto esquerdo inferior o cadáver de um belo rapaz. Relatos da época atestavam que os náufragos da embarcação comeram os corpos dos mortos para sobreviver. Esse garoto, de uma beleza frágil, está ali na função dupla de objeto sexual – é o único a ter o sexo exposto – e de banquete para os famintos, sua carne fraca entrando em decomposição. É o dado mais escandaloso da pintura e ao mesmo tempo o mais memorável, colocando a repulsa como a maior força da atração.

Síndrome de Stendhal

por Leticia Lima

Quando o autor francês Stendhal (pseudônimo de Henri-Marie Beyle) viajou à Florença pela primeira vez, em 1817, ficou muito comovido ao visitar a Basílica de Santa Croce, onde estão sepultados Maquiavel, Michelangelo e Galileu, e onde finalmente viu os afrescos de Giotto, experiência que descreveu no livro Nápoles e Florença: uma viagem de Milão a Reggio.

Desde então, houve centenas de relatos de pessoas acometidas dos mesmos sintomas ao visitar as maravilhas renascentistas de Florença, especialmente a Galeria Uffizi. Porém, o estranho fenômeno só recebeu um nome em 1979. A psiquiatra italiana, Dra. Graziella Magherini, cunhou a “Síndrome de Stendhal” para descrever o distúrbio psicossomático que provoca fortes palpitações, tontura, desmaios, confusão mental e até alucinações quando um indivíduo é exposto à arte, particularmente de grande beleza ou em grandes quantidades, em um período curto ou espaço limitado. Hoje, o termo é também usado para descrever estes sintomas em reação a outros tipos de beleza, como paisagens naturais. Após vinte anos de experiência com os pacientes do Hospital Santa Maria Nuova em Florença, a Dra. Magherini passou a notar certas anomalias patológicas em alguns tipos de paciente – alguns estrangeiros que chegavam à cidade, afoitos para ver as obras dos grandes mestres, eram gravemente afetados por misteriosos e repentinos episódios causados ao se depararem com alguma obra de imenso significado pessoal. O resultado dessas observações é um livro revolucionário, que explica a sua metodologia estatística e, principalmente, seus casos mais interessantes, muitos deles turistas estrangeiros que chegam a Florença e se sentem sufocados pela inexorável e inescapável presença da arte e da cultura renascentista.

Kamil era um estudante da Academia de Artes de Praga. Foi à Florença atrás de sua grande paixão: a arte. Ao longo de anos, havia estudado as grandes obras dos mestres italianos, e então iria vê-las pessoalmente. Durante seus primeiros dias na cidade, porém, começou a sentir uma emoção forte, inexplicável, que parecia aumentar, expondo sua vulnerabilidade. Foi aos lugares mais icônicos – a Basílica Santa Croce, o Duomo, a Galeria Uffici. Em seu último dia, decidiu visitar a Chiesa del Carmine, com os afrescos de Masaccio. De repente, sentiu-se um pouco tonto, a cabeça leve demais, e achou que desmaiaria. Não conseguia respirar, sufocado. Saiu correndo da igreja e, acometido por uma grande tontura, deitou-se nas escadas em frente à porta. Só se acalmou fechando os olhos e se imaginando em casa, em Praga.

Kamil foi um de seus casos mais memoráveis, diz a Dra. Magherini. As fortes emoções suscitadas naqueles dias destruíram sua própria identidade, como se ele se desfizesse. Quando finalmente encaminhado aos cuidados da psiquiatra, já não conseguia mais falar. Foram necessários meses de terapia antes que Kamil voltasse a formular frases. Stendhal descrevera uma experiência similar à de Kamil – quando assolado pelos sintomas estranhos em Sibile di Volterrano, ele também saiu correndo da igreja. Foi à Piazza Santa Croce e deitou-se sobre um banco. Só se recuperou ao ler poemas de Ugo Foscolo, que descrevia sua própria reação emotiva à Basílica de Santa Croce.

A partir desses casos, a Dra. Magherini chegou a algumas conclusões surpreendentes sobre o efeito da arte na psique humana. Durante o encontro entre a arte e o espectador, um estranho espelhamento leva a uma ocorrência sublime, estética e enigmática – a arte se torna, subitamente, o recipiente de fortes emoções ou traumas reprimidos, e, ao vê-la, o espectador é atingido pelo seu próprio subconsciente exposto. Conforme explica a Dra. Magherini, todos nós sofremos com algum grau, maior ou menor, de Síndrome de Stendhal – todos reagimos à beleza e à arte de forma visceral. Mas, para a grande maioria de turistas, em Florença ou em outros destinos, viagens intercalam arte com outras atividades, como passeios, idas a restaurantes, compras, lazer etc. Não nos mergulhamos em arte 100%. E são apenas aqueles de natureza mais sensível, mais suscetíveis às emoções, e já sobrecarregados com outros fatores, como o fuso horário, a alienação natural de viajar a um lugar com costumes, idiomas e até comidas estranhas, que sofrem os sintomas mais palpáveis da síndrome. São estes, diz a psiquiatra, que, “quando se deparam com esta cidade, podem sucumbir a uma crise mais complexa”.

Ao menos um em cada dez leitos na ala psiquiátrica do hospital Santa Maria Nuova é ocupado por um turista estrangeiro. A Dra. Magherini identificou 106 na década durante a qual elaborou seu estudo. Em 1986, o jornal americano The Chicago Tribune foi até Florença investigar. Lá, os repórteres conheceram Tom, um americano atarracado de descendência italiana. Foi encontrado falando sozinho e balbuciando em uma estação ferroviária. “Perdi totalmente a noção de onde estava ou quem era. A última coisa de que me lembro é pensar que havia cometido um pecado mortal”, diz. Mais grave foi o caso de Franz, um alemão que sofreu um ataque da síndrome ao contemplar a pintura Bacchus, do mestre Caravaggio. Franz caiu ao chão e se retorceu todo. Teve de ser levado ao hospital de maca. Mais tarde, confessou à Dra. Magherini que “perdeu a cabeça e sentiu uma excitação sexual incontrolável ao olhar o quadro”.

O mais interessante? Franz tinha 71 anos na época.

Assim como sobre Kamil, Tom e outras vítimas da Síndrome de Stendhal, a beleza surtiu um efeito inesperado sobre ele.

Marca Beleza

por Saul Taylor

Ninguém sabe sua origem – foi, provavelmente, cunhado por um dos muitos franceses que largaram o bleu-blanc-rouge e vieram morar aqui, na terrinha brasileira –, mas o ditado “Se Paris é a cidade mais bela construída pelos homens, o Rio de Janeiro é a mais linda por Deus” diz muito a um imigrante como eu. Lembro bem do dia em que me convidaram a mudar para o Rio. Foi em 18 de outubro de 2010, três dias depois de meus amigos André, William, Lulu e Tina me levarem à estreia londrina do filme Wasteland, o documentário de Vik Muniz sobre os lixões.

“O que você acha de vir morar no Rio para nos ajudar a mudar a imagem internacional da nossa cidade?” – perguntaram-me. Sem titubear, arrumei as malas em Londres e desempacotei tudo no Arpoador. Os meus amigos londrinos brincavam que eu era o gringo mais sortudo do mundo – afinal, é fácil demais “vender” o paraíso. Eu já conhecia bem o Rio, mas logo descobri que a cidade exige uma reviravolta das noções tradicionais de beleza. Tendo trabalhado em agências de publicidade e em editoras a vida toda, pensava – com certa arrogância – saber o que era belo. Mas estava errado.

O Rio de Janeiro é lindo. Sua beleza chega a intimidar, e é ubíqua, tão ubíqua, de fato, que a palavra beleza se tornou parte da conversa do dia a dia. E aí, tudo bem? Beleza! Nos vemos na praia? Beleza! Garçom, já pedi aquela bebida cinco vezes e até agora não veio; então, vou embora e nunca mais volto aqui! Beleza! Os cariocas se apropriaram da beleza, e aplicam essa “marca” a todos os aspectos da vida.

Em termos de beleza natural, a cidade é um dez perfeito. Existe, porém, uma percepção errônea de que os cariocas são o povo mais bonito do mundo. Turistas que visitam o Rio pela primeira vez se sentem decepcionados com os manequins 42 flácidos e as barrigas 46 caídas à mostra na areia. O Rio é, na verdade, uma massa carnuda de silhuetas e estaturas, um enorme anfiteatro ensaiando todo o drama – a comédia e a tragédia – do corpo humano. Mas quem mergulhar de cabeça nisso logo descobrirá que a beleza carioca vai muito além de tendões ou celulite. Os cariocas têm uma gentileza cintilante, uma aura de calor humano que irradia do coletivo e alegra os dias maravilhosos – mais uma manifestação daquela “marca”, a Beleza.

Depois de três anos no Rio, o que mais me surpreende é que, apesar de passar todos os meus dias cercado desta beleza natural atemorizante, não fiquei indiferente a ela. Pelo contrário, hoje estou mais ciente dela do que logo que cheguei. A beleza é subjetiva, é claro, mas mergulhar diariamente em uma beleza universal limpou meu monitor visual. Há pouco, desembrulhei meus pincéis e comecei a pintar pela primeira vez desde a escola de artes. Descobri que é difícil evitar os clichês quando a paisagem se sente tão à vontade com a própria beleza. E o mesmo se aplica à própria cidade – “vender” o paraíso é mais difícil do que se imagina. Afinal, a beleza cansa, uma ideia muito bem colocada pelo ditado carioca “Quando Deus criou a Terra, passou o sétimo dia descansando em Ipanema”. Praia a qual irei assim que terminar essa história. Beleza?

Abui

por Vanessa Agricola

Começo essas primeiras palavras numa mesinha aqui fora, na Benjamin Abrahão. São sete da manhã de uma quarta-feira e a padaria ainda está vazia. Quer dizer, estamos eu e Antônio, sentado na minha frente no carrinho, chupando a gola do seu moletom azul. Agora tudo vai pra boca… “Alá!”, ele me grita.

Assim que o olho de volta, ganho uma risadinha. É uma boquinha escancarada, toda banguela, com uma linguinha pra fora. É uma carinha tão fofa, que sou obrigada a me levantar, quase comer suas bochechas, e voltar pra minha cadeira rápido, porque eu tenho coisas pra fazer aqui, Antônio, tenho essa coluna pra acabar. Mas parece que ele não entende: “Alá! Alá!”.

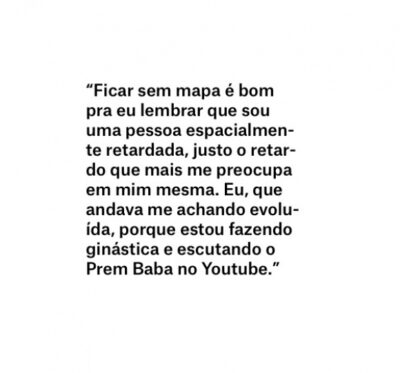

Todo mundo te conta que um filho exige tempo, mas é bem mais do que isso. Um filho exige colo, músculos fortes nos braços, hiperlordose, escoliose, sutiãs cheirando azedo, sono, muito sono, e concentração. Preciso tomar cuidado pra não ficar contemplando ele o tempo todo, não perder de vista a Vanessa que eu era, as coisas que ela fazia, que ela queria, a Vanessa que… “Abu!”

Ganho outra risadinha, que me deixa semi-louca, e reparo no seu moletom azul ensopado de baba. Tento secar com a fralda, mas não adianta. Eu afasto a gola, ele enfia a mão na boca, mais uma de suas cenas. Ainda com dificuldade para controlar sua coordenação motora, a mão lhe escapa, ele grita, depois consegue chupar a mão de volta. Fico boba com a sua persistência. Com a chegada de um casal com uma criança, agora faz força pra se sentar, faz força, faz força, arrisco ajudar mas ele não gosta. Faz um rugidinho de raiva, tipo me deixa, deixa que eu vou conseguir isso sozinho.

“Como ele é esperto”, me diz a garçonete trazendo mais um café. Ele olha pra ela de relance, depois volta pras suas tentativas, sentar, enfiar a mão na boca, chupar o moletom, tudo ao mesmo tempo. “Eu vejo o pai com ele aqui de vez em quando, mas ele não parece o pai não, ele parece contigo”. Depois de três meses vomitando, dezessete quilos a mais, um parto normal sem anestesia, eu acho justo. Antônio é mesmo a minha cara. Tem os mesmos olhos, o mesmo nariz, o mesmo formato de rosto, a mesma boca. Mas a perna é do pai. Igualzinha.

“Auei!”. Essa palavra acho que quer dizer cansei. “Vamos embora, Antônio, vamos no shopping com a mamãe comprar batom”. Passamos quarenta minutos na loja, eu provando todas as nuances de batom vermelho que a MAC conseguiu inventar, ele admirando minhas reações no espelho. A vendedora pasma, “ele não chora?”. Não, “Auei!”, ele só grita. “Abu!”. “Ai, que coisa fofa, posso pegar ele no colo?”. Eu deixo, contrariando todo o risco do vírus disso e daquilo, não consigo dizer não.

Às vezes a gente pondera que uma criança é tão indefesa, que não pode sair de casa, não pode encostar nas pessoas, tudo conversa. Com o Antônio eu sei que uma criança já nasce pronta, já nasce do mundo, já nasce sabendo das coisas. Está certo que por enquanto ele ainda precisa de mim pra tudo, mamar, trocar fralda, tomar banho, etc. etc., e que coisa bonita isso de eu fazer tudo sem me importar.

E pensar que eu nunca me imaginei grávida. Quando soube da notícia, só pensei, puta que pariu, e agora? O que é que eu, este cocô de pessoa, vou fazer com uma criança? Vou ser uma péssima mãe! Eu, essa fulana tão egoísta, que precisa ficar sozinha no mínimo 16 horas, das 24 horas de um dia… A Angelina Jolie já dizia que depois de um filho você melhora como pessoa. Além disso, acho que um filho melhora o jeito como você se enxerga. Todo mundo tem um pouco daquele indivíduo maravilhoso que merece o sorriso de uma criança, um sorriso maior do que o que ela faz pras outras pessoas…

“Abu! Abu!”. Será possível que esse “Abu” quer dizer eu te amo? Abu pra você também, Antônio.

Beleza é poder

por Léo Coutinho

Alguém disse que “a política é a Hollywood dos feios”. Quem traz a beleza do berço tem meio caminho andado na vida. Faz amigos, namora, fura fila sem pedir, ganha atenções, favores, até arranja emprego com mais facilidade. É o sistema de cotas natural. A cota da beleza.

Consta que a então modelo Vera Fischer, convidada a atuar num filme, argumentou que mal sabia falar. Ao que o diretor replicou: “Você fica pelada?” Ela confirmou e ele disse: “Então não precisa falar nada”.

A vida para as pessoas bonitas é assim mesmo: fácil. E quanto mais beleza, mais facilidades. A beleza exerce poder sobre os demais, inclusive sobre os que também são bonitos. Aos feios resta resignação, com afastamento ou submissão. Mas, como a vida longe da beleza é menor, e abaixo dela, ainda mais pesada, vale o esforço para conseguir poder de outra maneira. Dinheiro ajuda, mas não resolve. Criar outras formas de beleza, através da arte, também, mas é raro. Poder político é tão forte quanto a beleza física e tem a vantagem de ser relativamente fácil e possível em qualquer fase da vida.

O inconveniente da beleza é a velocidade. O auge vem muito depressa e é incomum ter estrutura emocional para usufruir de seu melhor. Daí em diante pode-se até manter-se belo, mas o apogeu terá passado. É quando o bonito experimenta a condenação do feio: resignação, com afastamento ou submissão. Dizer que o inverso é impossível, isto é, que o feio jamais vai experimentar a sensação de ser bonito, definitivamente não consola.

Para manter o ápice da beleza, a humanidade luta com todas as suas forças, mas tudo o que conseguiu foi amenizar o fardo dos feios. A busca pela preservação da beleza criou métodos e tratamentos capazes de diminuir a feiura da maioria. Chega a criar certa confusão, parecendo uma vulgarização da beleza. Mas a beleza genuína é rara. Nenhum feio arrumadinho rivaliza com resplandecer.

Com dinheiro, criação artística e política é a mesma coisa. Temos milhares de exemplos de gente juntando dinheiro, fazendo arte e política para superar frustrações. Mas, da mesma maneira que o belo verdadeiro, o rico ou o talentoso original também ofusca o impostor. E os políticos verdadeiros são facilmente identificados, principalmente quando no exercício do poder. A maioria deixa-se enganar pela conveniência imediata que o padrão médio proporciona.

A beleza como missão

Beleza é poder. Em razão disso, artistas e recursos foram mobilizados para levantar pirâmides, construir templos, moldar exércitos em terracota e erguer edifícios que tocassem o céu. Talvez fosse para impressionar os deuses. O mais provável é que fosse para evidenciar – a súditos e potenciais inimigos – o domínio e a perenidade de quem mandava. Em Roma, centro de todo o poder no antigo Mediterrâneo, não foi diferente: a velha cidade foi pontilhada de monumentos que invocavam a autoridade imperial. Essa tradição sobreviveu ao declínio do Império e a seu melancólico e trágico fim: a Igreja, que se consolidou como herdeira do poder de Roma, incorporou tal lógica até assenhorear-se quase completamente da produção artística ocidental. Para tanto, algumas questões de ordem teológica precisaram ser enfrentadas.

A Igreja sempre se equilibrou entre dois conceitos aparentemente inconciliáveis a respeito da beleza, o que provocou a alternância de fases de austeridade e de desmedida fantasia. De um lado, alguns religiosos viam nos ensinamentos e no sacrifício de Cristo a negação de qualquer desejo mundano ao prazer estético, devendo a obra de Deus ser celebrada pelo ascetismo e pela renúncia. De outro lado, houve aqueles que identificavam a Igreja como a prolongadora, na Terra, da criação divina. Essa continuação da obra de Deus deveria ser feita, portanto, à altura d’Ele. Tal visão prevaleceu a partir do final da Idade Média e teve, em Roma, o cenário ideal para concretizar-se.

A natureza foi generosa com Roma. O clima ameno, o relevo variado e a abundância de bons materiais para a construção – como o travertino – facilitaram o trabalho de artistas e arquitetos. Os vestígios da antiga civilização romana foram fundamentais para a criação da Roma atual, seja como fonte de inspiração, seja, mais prosaicamente, como estoque aparentemente inesgotável de material para as igrejas e demais construções da cidade. Essa autofagia, ao mesmo tempo em que destruiu, ajudou a conservar muitos elementos das antigas construções, como colunas, pavimentos e esculturas.

A Roma que chegou até nós, com suas cúpulas, pórticos, colunatas e terraços, é, fundamentalmente, a cidade barroca renascida de dois eventos, relacionados entre si, que abalaram profundamente a cidade no século XVI. O primeiro deles, de natureza teológica, foi a negação da autoridade papal pela Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. O segundo, o saque de 1527, quando tropas hostis ao Papa Clemente VII tomaram a cidade, pilharam-na e incendiaram grande parte de seus edifícios. Muitos dos invasores, recém-convertidos às teses reformistas, descontaram em Roma todo o ódio que nutriam contra o Papado e contra os excessos sensuais da Igreja Católica. Em resposta a essas agressões, que interromperam a fervilhante cena artística renascentista local, a cidade foi reconstruída a partir de uma nova concepção estética, em que as contradições do tempo seriam transpostas para a arte. Essa é a Roma de Bernini, Borromini, Caravaggio e Pietro da Cortona, entre tantos outros que emprestaram seu talento para assombrar o mundo.

Há quem acredite que o valor estético da arte religiosa esteja em sua natureza transcendental: o artista daria o melhor de si para celebrar a obra de Deus. Essa tese não se sustenta diante da vaidade indisfarçada dos grandes mestres e da vida pouco cristã que muitos levavam. Provavelmente, viam na Igreja o único mecenas disponível. Na outra ponta desse casamento de interesses, a Igreja Católica recorria ao velho expediente de empregar a beleza como instrumento de projeção de poder. A filha dileta desse casamento de interesses é Roma. Eterna, enquanto dure.

O nu feminino como ideal de beleza

por Rose Klabin

Li e reli. Li novamente vários textos sobre a representação do Nu feminino como ideal de beleza. Tanto na internet quanto fora, encontram-se suficientes referências sobre o assunto, um tanto quanto sedutor, para escrever uma antologia, montar um curso ou até mesmo dedicar uma vida inteira de estudos ao “Belo” e aonde este se manifesta, através das mais diversas interpretações sobre o corpo da mulher.

Debruçada em inúmeros textos baseados no Nu feminino, encontrei-me imersa num universo de leituras e significados da história da arte sobre o tema – da mitologia à religião, passando pelo anatômico, ou ainda como representação da beleza e ideal estético da perfeição, como na Grécia antiga. O Nu, na sua faceta mais mundana, relacionada ao erotismo, até a mais espiritual, como ideal de beleza, sempre foi um tópico de pesquisa recorrente na produção artística. Em outras palavras, o estudo e a representação artística do corpo humano, enquanto reflexo da vida, tiveram lugar praticamente em todas as culturas e sociedades que se sucederam ao longo do tempo.

Falar hoje sobre o papel da nudez da mulher dentro da história é um desafio, pois seu espaço foi concedido por uma sociedade que sempre privilegiou os homens. Durante muito tempo, o corpo feminino como objeto de arte foi representado e reproduzido a partir de um olhar puramente masculino – hoje, colocado em perspectiva, considerado controlador e patriarcal. Com o passar dos tempos, os conceitos sobre a experiência do corpo feminino mudaram na medida em que a mulher assumiu um espaço social menos submisso, acabando por determinar sua imagem de forma mais autoral.

A história da arte no Brasil dos anos 1970 não passa por um movimento feminista tão marcado quanto nos EUA e na Europa na mesma época. Por este motivo, a questão da identidade feminina nas artes plásticas não foi contestada e manifestada de forma tão direta no Brasil quanto nas sociedades que serviram como berço destas inquietações políticas. No entanto, foi graças às repercussões globais desta década que a luta da mulher por uma representação mais livre ganhou notoriedade e consistência – conseguindo a figura da mulher assim inscrever sua marca na história oficial da arte.

Hoje, com isso em vista, podemos facilmente afirmar que a nudez faz parte da nossa paisagem visual e é vastamente utilizada como arma política no universo da arte contemporânea. Muitas vezes ainda considerada pelo viés da obscenidade (tão careta que somos!), a retratação do nu por artistas – tanto homens quanto mulheres – vem como forma de questionar os limites do que é permitido expor e do que se deve esconder.

E, assim, o corpo da mulher – em todos os seus mistérios, simbolizando o ventre que dá origem à vida, a beleza natural e a estética pura do parto mais sangrento, com todas as suas dores e prazeres impressos pela existência, a nudez feminina como objeto de contestação política, da sexualidade e da liberdade (ou falta de) nos tempos em que se insere – seguirá servindo como fonte principal de inspiração para a Arte. Ontem foi, hoje é e ainda amanhã o “Belo” será o que o corpo quiser, sempre.

A beleza que nos faltava

por Eduardo Wolf

Cena dois. Você está percorrendo a Tate Modern (mas também poderia ser o MoMA ou o Stedelijk Museum) com a disposição e a boa vontade necessárias para tudo ver e tudo experimentar em matéria de arte, quando depara-se com a obra do italiano Piero Manzoni. Trata-se de uma latinha de alumínio (48 x 65 x 65 mm) embalada por um papel impresso com os dizeres: Merda d’Artista (título da obra), além da quantidade (30 gramas) e de uma breve apologia (algo como “fresquinha”). O conteúdo, bem, em que pese alguma controvérsia, parece ser evidente.

Opor esses dois cenários assim, sem mais, para demonstrar que a arte contemporânea abandonou de todo uma qualidade que sempre a acompanhou – a aspiração ao belo – parece forçado. É, sem dúvidas, simplista. Mas será tal oposição falsa? Parece que não de todo, e é nesse sentido, embora sem o simplismo de meus exemplos, que o filósofo e escritor britânico Roger Scruton argumenta em seu livro Beauty. Fino em suas análises, menos belicoso do que em outros fronts de atuação do autor, o livro depende, em boa medida, de uma premissa verdadeiramente milenar: a beleza sempre foi vista como um valor, de importância tão central quanto, por exemplo, o verdadeiro e o bom – aquilo que os medievais chamaram de “transcendental”.

Que essa ideia seja herança de nossa matriz civilizatória – a Grécia clássica – não parece questão de disputa: já Plotino, filósofo da antiguidade tardia, concebia o ser, o verdadeiro, o belo e o bom a título de propriedades do divino. Mas, se é para falar em matriz, Platão é nosso nome inescapável. E é em seu célebre Banquete que encontramos aquela soberba exaltação de uma forma de amor (Eros) cujo objeto não é outro que a própria Ideia ou Forma do Belo – não este corpo ou objeto belo, não este belo perecível, relativo, circunstancial, mas o Belo em si, objeto último de um desejo que apenas começaria pelas coisas belas do mundo do aqui e do agora para realizar-se plenamente no conhecimento transcendente – divino – daquele Belo eterno e imutável.

Seria essa concepção de Beleza aquilo mesmo que está em falta à arte de nosso tempo, afastando-a do prazer elevado da contemplação apropriada e do mais pleno sentido de transcendência que, em outros tempos, teria definido o que julgávamos ser a arte em suas formas mais perfeitas? A resposta de Scruton é afirmativa, e nisso não está sozinho (o genial George Steiner o acompanha aqui), o que talvez nos deixe em maus, péssimos lençóis: não bastasse a solidão metafísica de um mundo sem Deus, também estaríamos irremediavelmente aprisionados em um mundo sem Beleza?

Yves Saint Laurent: reflexões sobre beleza e gosto

por Everton Barreiro

Yves Saint Laurent (1936-2008), o rapaz esguio de personalidade tímida e reservada, de família afluente, nascido na ensolarada África do Norte, tornou-se um dos maiores criadores da alta costura francesa e da moda internacional. Reconhecido após seu apontamento como substituto de Christian Dior em 1957, onde sobreviveu brevemente, Saint Laurent iniciou sua grande trajetória através de sua própria maison – YSL. Através da criação de suas coleções de alta costura e, principalmente, de sua grife prêt-a-porter conhecida como Rive Gauche, Saint Laurent modificou a maneira como a mulher vestiria moda. Refletindo as mudanças sociais e econômicas pelas quais as mulheres do período posterior à Segunda Guerra Mundial passariam, libertou-as dos valores estéticos burgueses de estilo.

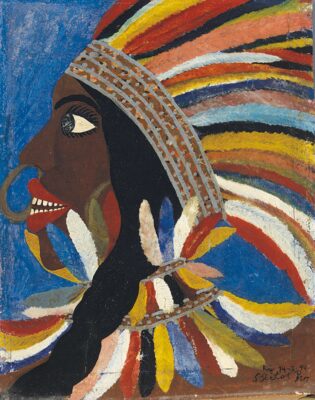

Na moda, Saint Laurent criou uma nova elegância de ar moderno, embora preservando a feminidade, sem a necessidade de “enviar a mulher para a lua”, como Courrèges o fez durante a febre da corrida espacial no auge da Guerra Fria. Colocou a mulher em ternos e tuxedos, sem comprometer sua sensualidade feminina. O criador, que preferia estilo em vez de moda, trouxe, com exotismo, a África negra, o Marrocos e o orientalismo do Ballets Russes para os salões de Paris; enviou sua mulher para as savanas africanas, vestindo-a com o casaco de safári, e tirou inspirações das cores fortes e formas geométricas de Mondrian, de quem colecionou algumas obras de arte. Desenhou também figurinos para dezenas de espetáculos teatrais – uma de suas grandes paixões.

Musas… Em busca da beleza feminina, para construir sua obra, Saint Laurent desenvolveu o gosto por mulheres de personalidade e estilo únicos. Fascinava-se por mulheres negras, com uma predileção particular por negras americanas, considerando seus movimentos corporais incomparáveis, tendo a modelo negra Fidelia como exemplo de sensualidade; mulheres com ar de heroína, como a socialite Marella Agnelli, e de características fortes, como a aristocrata e estilista Jacqueline de Ribes, ou Loulou de la Falaise, com seu gosto e estilo inquestionáveis. Dentre outras, a dama do cinema francês e ícone de uma beleza clássica, a atriz Catherine Deneuve, que possuía uma relação próxima com Saint Laurent.

O conceito apurado de beleza e gosto de YSL manifestou-se não apenas em sua carreira e na fascinação por suas musas. Após seu falecimento, em 2008, seu parceiro de vida e negócios, Pierre Bergé, revelou ao mundo uma coleção de arte e design que havia adquirido com Yves Saint Laurent a partir dos anos 1960. Esta coleção, leiloada pela Christie’s em 2009, compreendia mais de setecentos objetos, representando, em seu conjunto, a história de várias partes do planeta, em períodos variados, expandindo-se desde o século XIII até obras de arte modernas e contemporâneas do fim do século XX. Em sua propriedade de Marrakech, mais conhecida como “casa da felicidade”, Yves Saint Laurent desenhava e criava cenários de interior, incorporando suas obras de arte e mobília de design, tudo em harmonia, misturando épocas e estilos distintos, técnica aprendida com os amigos e colecionadores de antiquário e arte que admirava, o Visconde e a Viscondessa de Noailles.

Pertencentes a essa coleção, mestres da pintura de vários períodos históricos inspiraram Saint Laurent, como o artista holandês do século XVI Frans Hals, o mestre da pintura inglesa do século XVIII Gainsborough, além de Ingres, Henri Matisse e Goya. Entre outros, destaca-se a beleza dos traços masculinos nus da série Académie do pintor do período Romântico francês Théodore Géricault. Nomes da escultura, como o de Brancusi; prataria alemã do século XV; e muitos objetos de mobília da era modernista, com destaque para a década de 1920; nomes como Pierre Chareau, Jean Dunand, as banquetas de pele de leopardo (1928-1929) de Gustave Miklos.

Como destaque, a “poltrona de dragões” (1917-1919), de autoria da arquiteta e designer anglo-irlandesa Eileen Gray, cuja especialidade em manipular verniz e laca em formas de art déco iniciou seu prestígio profissional.

Para Pierre Bergé, essa vasta coleção materializou-se através da ambição que ele e Saint Laurent possuíam pelo conhecimento detalhado da história e da obra de cada artista, e pela “admiração” – como descreve – por esses objetos de arte. Por décadas, essa coleção teria sido mostrada em círculos privados, para amigos que dividiam os mesmos conhecimentos. Após a revelação dessa coleção ao público geral, mostrou-se ao mundo a influência que esse conjunto de obras de arte e design – um reflexo de sua vida – teve no trabalho de alta costura e moda de Saint Laurent: o vestido de Mondrian; as esculturas africanas e a paixão pela África, possivelmente inspirando o criador com sua exuberante coleção africana de 1967; o tributo a Pablo Picasso, em sua coleção de alta costura de 1979. Tal como sua imensa coleção de arte, o trabalho de Yves Saint Laurent ultrapassou fronteiras e continentes.

Essa coleção, leiloada e agora desmembrada, também possuía alguns retratos do estilista: Yves Saint Laurent mis à nu, de 1971, de autoria de Jeanloup Sieff, que expõe o criador de indumentária e de moda completamente despido do traje, exibindo sua silhueta frágil com características fortes, como suas mãos e pés. Nesta ocasião, Yves Saint Laurent posava para a campanha de seu primeiro Eau de Toilette, Pour Homme – com olhar profundo e distante através das lentes de seus óculos, expondo um novo conceito de beleza e elegância masculina: delicada, sensível e enigmática, com sua forte – e ao mesmo tempo frágil – personalidade.

Domingos

por Carlos Andreazza

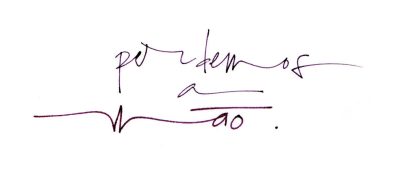

O ofício de editor, muito menos glamoroso do que supõe o senso comum, às vezes presenteia. Para além do trabalho solitário que, imponderável, não raro se multiplica em leitores, isso que é sempre uma surpresa, sempre um golpe de esperança; para além da satisfação em ver um livro brilhar, o prazer egoístico em observar um desconhecido retirar da prateleira e folhear um objeto que, bem antes da materialidade, terá sido, então apenas texto, só seu, ainda que de passagem, ainda que em trânsito; para além do deleite em de repente sentir que aquela sua aposta vingou, venceu; para além do livro, para além do próprio livro!, existe, suprema, a relação com o autor. Nunca igual. Nem sempre boa. Incondicionalmente sagrada.

Escrevo isso enquanto penso no escritor, dramaturgo e cineasta Domingos Oliveira, artista completo, visceral, romântico na acepção clássica do conceito, homem que viveu e vive no estado da arte, na arte, para a arte, com a arte, de arte – artista, criador orgânico, de quem o ofício de editor me aproximou pouco antes de um outro editor, o monumental Tomás desta Amarello (este sim, de vida glamorosa), sugerir-me que cá escrevesse (prato cheio a um conservador como eu) sobre a beleza de um tempo que passou, tempo pré-utilitarismo, anterior ao advento da urgência (e da depressão e de toda sorte de fobias vanguardistas), quando a fruição, o prazer, o gosto, o simples gosto, decorria de um contato que, se não diria puro, era ao menos livre das cartas marcadas de hoje, das marras-amarras de estilo, das expressões indicativas da norma achatada, da impessoalidade, da obrigatoriedade, da uniformidade, dos minutos contados, dos minutos corridos, dos instantes impostos, dos gozos filtrados, compartilhados, cutucados, da ejaculação de estima que depende da aprovação alheia, da curtição alheia, do que se espera de nós, a publicidade, a felicidade!, do que afinal nos anula: tenho que, preciso de.

E, então: Domingos Oliveira.

Conheça-o, ainda que há uma hora, e saiba – eis a transparência: sua obra é sua vida. Tão simples e tão complexo assim. Aquele ritmo que imprime, que sempre imprimiu, a seus trabalhos, aquele é o ritmo de sua existência, de seus sucessos e de seus fracassos. Aquele é o compasso de seu pensamento, de seu humor, de sua originalidade, de seu fraseado, de sua capacidade de se sacanear, de sua franqueza poética, algo muito próprio a quem se sabe artista – para quem, suponho, tudo seja tão mais fácil e tão mais difícil. Ou não?

Reflita, leitor. Como não? Como negar as dores e os amores de alguém cujos filmes e peças são a própria vida? Como, para alguém cujas fronteiras entre real e ficcional, entre amante e personagem, só servem à linha do horizonte projetado, à dimensão da tela, à profundidade da cena?

E é então o caso de considerar se poderia ser diferente. Haveria – haverá – alternativa para Domingos Oliveira? Conhecerá ele outro caminho?

Não é método. Não é fórmula. Não é gesso. Não é preguiça. Nunca! Muito menos vaidade. Jamais escolha. Antes, bem antes, um destino; sim, um destino artístico, uma condenação artística, dionisíaca, um muro radicalmente independente contra o qual só se pode chocar, contra o qual só se pode deslumbrar.

E não é à toa que, ao pensar em Domingos, agora que o frequento, venha-me à mente a mesma imagem que sempre fiz representar sua obra: uma sala e muitos amigos reunidos, informalmente, banalmente, esta matéria de que é feita a verdade, bebendo, fumando, beijando, rindo, brigando, talvez fodendo, talvez dormindo, talvez até de saco cheio – mas sem qualquer marca de tempo, de compromisso, de dissolução, de atraso, de imposição. De saco cheio porque de saco cheio, valor absoluto, e não porque – angústia! – talvez esteja melhor, mais animado, em outro lugar.

Seria fácil rotulá-lo, graciosamente, como um tipo exótico, alguém do século XIX, quiçá da primeira metade do XX; mas seria covarde. Seria uma leitura urgente, apressada, plenamente medrosa, para algo que, a rigor, envergonha-me tratar como exceção atemporal: Domingos, o artista, vive apenas como quer.

Lei cidade linda

por André Tassinari

Imagine se existisse uma lei que fizesse com que a cidade ficasse mais bonita?

Que acabasse com todos aqueles outdoors mastodônticos, aquelas propagandas gigantes em laterais de prédios, aqueles horríveis banners e faixas em cada esquina, aqueles ofuscantes painéis luminosos?

Que limitasse os letreiros com o nome de cada estabelecimento comercial ao mínimo necessário, extinguindo a guerra para chamar a atenção dos fregueses?

Uma lei que fosse de tão simples entendimento e fiscalização que teria tudo para ser daquelas (raras) que pegam?

Que quando a gente viesse de Guarulhos, depois de visitar uma daquelas cidades lindas de dar inveja, como Londres ou Paris, mesmo assim nos surpreendêssemos com a beleza da 23 de Maio?

Se nas empenas cegas gigantes do centro da cidade, em vez de publicidade, fossem feitos murais de grafite, arte tão paulistana?

Se a revelação de edifícios deteriorados por trás daquele mar de publicidade fosse um estímulo para a restauração e o cuidado constante?

Se a publicidade nas ruas ficasse restrita a locais como pontos de ônibus e táxi, bancos e lixeiras, relógios e caixas de correio, e o dinheiro arrecadado com ela fosse usado para manter, redesenhar e multiplicar isso tudo?

Se o grande destaque da paisagem urbana não fossem anúncios, mas a arquitetura — a verdadeira marca da intervenção do homem, ao criar uma cidade onde antes só havia mato?

Se essa lei ajudasse a elevar a autoestima dos paulistanos e a acabar com o estigma de cidade feia?

Imagine se existisse uma lei que fizesse com que todos aqueles fios horríveis — de luz, telefone, TV, internet — fossem enterrados, eliminando os postes inconvenientes?

Se essa lei exigisse que a Eletropaulo, empresa que é dona dos postes, enterrasse 250 km de fios por ano?

Se uma campanha online, trazendo à tona o absurdo que são esses #malditosfios, nos alertasse para o fato de que, além da beleza, ganharíamos mais segurança e menos chances de queda de energia nos temporais de verão?

Se nas ruas em que os postes e fios não atrapalham as árvores simplesmente porque elas não existem ali, os postes tornados inúteis fossem trocados por ipês, quaresmeiras e murtas?

Se a conta para pagar todo esse investimento bilionário fosse dividida entre as companhias que usam os fios, os fundos investidores e as isenções fiscais da prefeitura, de modo que o consumidor tivesse um aumento mínimo em suas faturas?

Se com isso o enterramento fosse acelerado e em uma década todos os fios do centro expandido estivessem debaixo da terra, de onde nunca deveriam ter saído?

Imagine se existisse uma lei proibindo viadutos opressivos como o Minhocão?

Se fossem feitos estudos de reurbanização das áreas ao redor dos viadutos de maneira a eliminar sua necessidade e garantir o bom fluxo do trânsito?

Se os moradores da região, depois de anos de Aspirina e Dormonid, pudessem decidir se gostariam que os viadutos fossem derrubados ou transformados em parques suspensos?

Se pelo menos a tranquilidade desviada pelo Exmo. Sr. Paulo Maluf fosse recuperada?

Imagine se existisse uma lei que fizesse com que todas as calçadas da cidade fossem lisas e bem cuidadas?

Se nelas pudessem andar tranquilamente cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e pedestres (!), valendo-se afinal de toda a largura da calçada, já que não haveria mais postes?

Se a prefeitura reconhecesse que as calçadas são um local público da cidade e que, portanto, a manutenção deveria ser responsabilidade dela e não de cada dono de imóvel?

Se, com a manutenção concentrada em uma mão só, as calçadas pudessem ter um padrão arquitetônico; por exemplo, o simpático branco e preto com o mapa do estado?

Imagine se existisse uma lei que determinasse que cada quarteirão com vagas Zona Azul precisasse também ter uma Zona Verde?

Que cada Zona Verde ocupasse duas vagas de carros e fosse uma mini-praça com bancos, estacionamento de bicicletas, plantas e até uma pequena árvore?

Que até os motoristas apoiassem que uma parte das 32 mil vagas de Zona Azul fosse assim destinada para melhorar a vida dos pedestres?

Que as Zonas Verdes servissem de convite à reflexão para uma ocupação mais harmoniosa da cidade?

Imagine se existisse uma lei que fizesse com que os rios Tietê e Pinheiros ficassem bonitos e cheirosos?

Se finalmente, depois de sucessivos governos e promessas de limpeza, nossos rios voltassem a contribuir para a qualidade de vida dos habitantes?

Se inventassem uma tecnologia que, ainda que não limpasse totalmente os rios, ao menos clareasse suas águas e eliminasse o mau cheiro?

Se assim fosse possível tomar sol esparramado em suas margens nos fins de semana?

Se houvesse uma ciclovia ao longo do rio, que funcionasse todos os dias, para quem fosse trabalhar?

Se o trânsito das marginais melhorasse por causa disso — assim como o humor daqueles presos em congestionamentos?

Imagine se existisse uma lei proibindo a construção de prédios neoclássicos e casas normandas?

Brincadeira… Essa é invenção da minha cabeça. Mas saiba que é a única! Todas as outras leis imaginadas são projetos reais e viáveis, em diferentes estágios de desenvolvimento, de uma simples ideia a uma negociação avançada entre os envolvidos. E devemos tentar apoiá-los da maneira que for possível — no mínimo votando em políticos que os defendam.

A beleza de uma cidade é das coisas mais democráticas que existe. Faz bem a todos os habitantes indiscriminadamente. Não devemos achar que sempre há coisas mais urgentes a melhorar do que a estética. Uma coisa não exclui a outra. Basta usar a criatividade.