Parece que os dois únicos ângulos possíveis para se falar do Brasil são, de um lado, o de uma perspectiva social, de desenvolvimento, e, de outro, o de uma perspectiva folclórica, quase romântica, de um país assimilado às suas características culturais mais visíveis. Mas será que isso não é uma visão (muito) redutora?

O Brasil é muito maior que a circunstância de viver – por coincidência – um momento econômico favorável e um pouco irreal, que logo deve acabar. Se nos distanciássemos da linguagem midiática dominante, e se déssemos “um tempo” em falar exageradamente de violência, desigualdade social e trânsito – falas essas fortemente influenciadas pela cansada mídia e seus grandes veículos –, daríamos espaço para a grande força – muito esquecida – que existe nesse país: a humanidade do brasileiro.

A tentação é grande em chamar isso de Brasil “puro”. Prefiro falar apenas em uma certa normalidade, uma atitude equilibrada, realista e inteligente do ser humano perante a vida (especialmente fora dos grande centros urbanos), que o país soube conservar ao longo do tempo. Aqui, ainda é muito fácil encontrar simplicidade e autenticidade, duas das coisas mais fundamentais para o ser humano, muito presentes na alma do brasileiro. Me lembro que tínhamos isso na Europa na época de minha infância, mas já parece que não existe mais. Uma forma de ser mais direita, mais presente, ligada. É como se esta convivialidade simples tivesse sido superada progressivamente pelo desenvolvimento econômico, tirando-nos nossa essência.

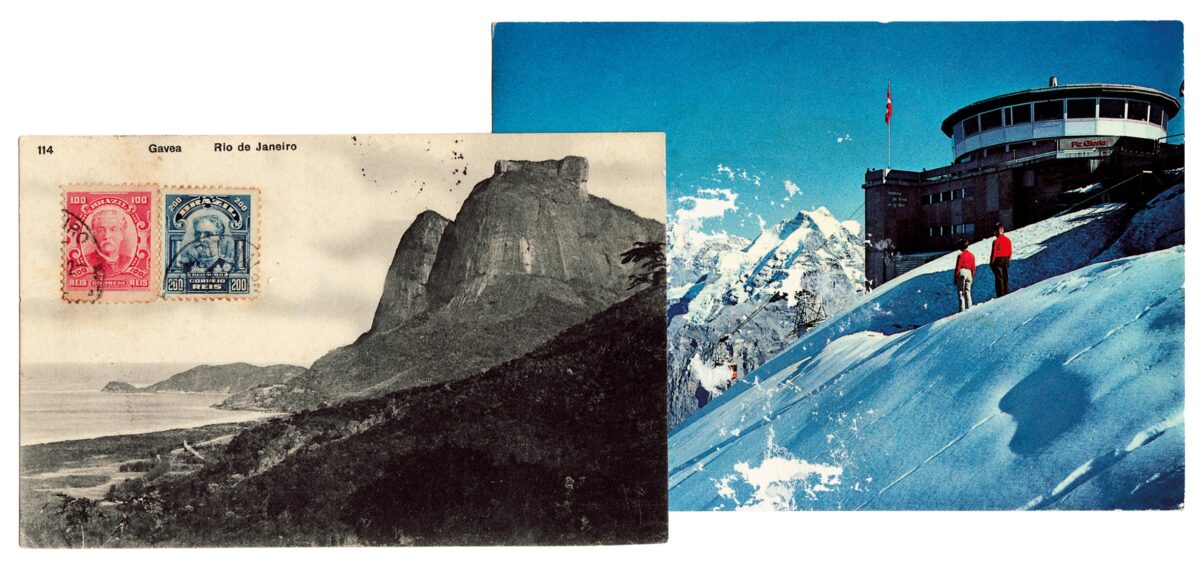

Talvez esta humanidade, depois de ter saído da França e morado em outros vários países, seja o real motivo pelo qual escolhi morar aqui. Talvez seja também o motivo provável – ainda que inconsciente – de outros muitos estrangeiros que aqui estão. Afinal, como regularmente me interrogam os taxistas, por que morar em São Paulo quando poderia morar em Paris?

Se tivesse a oportunidade de conhecer nossa presidente, gostaria de lhe propor uma pesquisa para saber o que a maioria das pessoas acha do legado francês que orna a bandeira brasileira. Muitas delas nem entenderiam a questão, ok, mas seria muito pertinente – e nada absurdo – atualizar o lema. (“Ordem e progresso” vem do positivismo francês). Para mim, é muito claro que, se pudéssemos definir o Brasil em duas palavras, essas seriam – simplesmente – paz e amor.

Apesar das tentativas constantes da mídia em nos fazer achar que o Brasil é um país violento, a história mostra o contrário. O Brasil é o único país no mundo que passou por três importantes transformações – independência, fim da escravidão e proclamação da República – quase sem maiores danos. Em qualquer outro lugar, um ou mais desses acontecimentos provocariam mortes, guerras e traumas que durariam gerações, e que, no caso das mais recentes, refletiriam até hoje em suas sociedades. A única guerra que o Brasil vagamente tem lembrança é a do Paraguai, de 1864 a 1970. Desde sempre, o país conseguiu manter seu vasto território em paz, respeitando cada estado com suas políticas e particularidades. Sequer uma força armada consistente o país tem, em comparação a seu tamanho e relevância mundial. Mas não precisa. O Brasil parece não ter inimigos fora do campo de futebol.

A arte da paz certamente vem da herança (essa, positiva e quase nunca citada) de Portugal; para ser mais preciso, da coroa portuguesa. Portugal é um país muito pouco falado na história mundial, sobretudo pelo fato de ter sido uma potência notavelmente pacífica. Sempre fui fascinado pela transição de poder entre Dom João VI e Dom Pedro I. Em 1822, quando o Brasil declarou a independência de Portugal, havia uma possibilidade de guerra, mas, como o imperador do novo país era filho da coroa portuguesa, a questão foi resolvida pacificamente. Mais tarde, a abolição da escravidão pela Princesa Isabel, e, pouco depois, a discreta retirada da família real marcam, mais uma vez, outra transição pacífica relevante, que talvez tenha influenciado o povo brasileiro atual, fundamentalmente não violento, sempre disposto, por natureza, a evitar conflitos. Mais uma vez, a mídia pode até nos fazer pensar que somos um povo passivo, mas não; somos pacíficos.

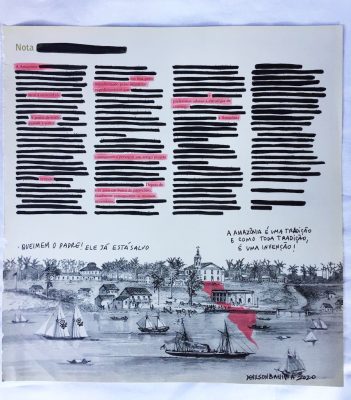

Quando os abusos governamentais passam dos limites, algo que lemos todos os dias nos jornais e que é assunto em conversas de boteco, o país reage pacificamente. Em outros lugares, bem próximos de nós, coisa semelhante seria motivo para revolução. Por mais que a Ditadura Militar constitua ainda memória viva e triste na cabeça do brasileiro, é importante lembrar que, comparada a épocas semelhantes na Argentina e no Chile, nossa realidade foi relativamente muito menos violenta.

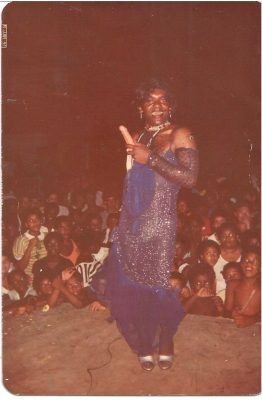

O Brasil é puro amor. Talvez não seja a coisa mais óbvia para quem aqui está inserido, mas, para qualquer estrangeiro que chegue, é natural se apaixonar pela cordialidade, pela gentileza, pelo bem querer. O amor está, literalmente, no ar, e em todo lugar. De norte a sul, no ônibus, no centro, na periferia, na natureza mansa, na água quente, no ritmo, na liberdade, na falta de agressividade, na poesia, na canção. Ele faz bem. Desperta a humanidade, traz confiança, é essencial. Essa herança os brasileiros devem espalhar para o mundo, que grita por ajuda nessa época de fim de capitalismo, tempo em que todos estão vivendo isoladamente, individualistas, e em busca de novos valores; acordando de um mundo que não funciona mais.

Vocês, brasileiros, sinceramente, acham que no resto do mundo é igual?

O Brasil é fundamental para o equilíbrio do mundo. Talvez esse momento de baixa que toma o Brasil seja uma grandíssima oportunidade para rever, relacionar e reorganizar o que não está funcionando. A força de amor do Brasil pode mudar o mundo, porque, atrás dela, existe a intenção positiva, e intenção positiva move montanhas.