O que significa estar sozinho? Para alguns, a solidão vem de um estar-sozinho tangível. Estar fisicamente só provoca uma sensação de solidão. Para outros, porém, a solidão nasce quando você se sente sozinho apesar de estar acompanhado.

O filósofo existencialista Jean Paul Sartre tem uma frase famosa, “O inferno são os outros”. Sua peça “Huis Clos” (1944) explora a frustração de se estar sendo constantemente vigiado – observado – por outros. Essa observação constante nos faz sofrer o inferno que é existir por meio da consciência de outro. Talvez seja essa discrepância entre o que acreditamos ser e o que acreditamos que os outros pensam que somos que causa esse grande abismo de solidão que às vezes sentimos na companhia de outros.

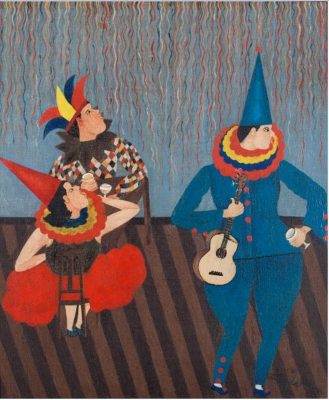

Na peça de Sartre, os três personagens principais morrem e partem para a vida após a morte. O inferno deles, porém, não é nada do que esperavam. Um quarto bem equipado, decorado no estilo do segundo império, com três sofás. Inicialmente parece que se trata de um inferno benigno, mas, à medida em que o tempo vai passando, entendemos que não há inferno pior que ficar eternamente preso com as mesmas pessoas com um medo constante do julgamento delas. Enquanto Garcin, Inez e Estelle descobrem a verdade a respeito um do outro – o primeiro, um traidor covarde que maltratava a mulher, a segunda levou o amante ao suicídio e a terceira, uma mãe que matou seu recém-nascido por vaidade –, eles são carregados cada vez mais longe do perdão que procuram. Em vez disso, se encontram condenados a reviver seus terríveis pecados na companhia limitante um do outro pelo resto da eternidade.

Sartre acreditava que a consciência humana diferia das outras no sentido que confere aos humanos a capacidade de escolher sua essência; somos condenados a ser livres. Enquanto ele argumenta que o “Inferno são os outros”, ele, no entanto, acredita que esses “outros” não conseguem tirar nossa liberdade. Essa liberdade de pensamento, ação e escolha é a ideia central por trás do existencialismo de Sartre. De acordo com o filósofo, essa liberdade de escolha implica uma responsabilidade absoluta por nossas ações: somos deixados a sós, sem desculpas. Uma vez que fazemos uma escolha, aquela escolha se torna parte de nossa essência e vai nos seguir pelo resto da vida. Quando confrontado com o universo vasto e sem sentido, o enorme medo da responsabilidade que vem com a escolha força muitos de nós a ignorar esse medo e responsabilidade e deixar que outros façam nossas escolhas por nós. Relembrar os pecados que carregamos do nosso passado sob o constante olhar alienante de outros pode ser a verdadeira definição de inferno.

Eu não posso evitar estremecer com a ideia de passar a eternidade no inferno de Sartre. A impossibilidade de escapar, o horror de estar presa por toda a eternidade no mesmo quarto, com as mesmas pessoas – é indescritível. Porém, estamos todos presos em um inferno desse tipo, apesar de ser um inferno em escala muito maior. Estamos presos na Terra, todos os mais-de-alguns-bilhões de seres humanos. Não conseguimos viver em nenhum outro lugar – pelo menos ainda não. Nosso planeta tem espaço, recursos e atmosfera finitos, mesmo enquanto aumentamos em número a cada década que passa. E, enquanto ainda há espaço o suficiente para permitir que a gente (ou pelos menos alguns de nós) possamos “escapar” de nossas vidas rotineiras adentrando outros bairros, cidades ou países, não conseguimos escapar o que estamos colocando no nosso planeta, ou o que retiramos dele. Estamos presos, como no inferno de Sartre, com os pecados de nossos passados, e com pouca simpatia uns pelos outros.

Talvez seja esse um medo subconsciente partilhado por toda a humanidade. Afinal, desde o início da humanidade as pessoas têm forçado seus limites cada vez mais. O historiador Frederick Jackson publicou, em 1893, um ensaio intitulado The Significance of the Frontier in American History [A importância da fronteira na história americana], no qual descreve o desejo de conquistar a fronteira ocidental como uma característica fundamental do caráter americano e da evolução. De certa forma, o desejo de forçar nossos limites definiu um dos traços mais fundamentais e bem sucedidos da adaptação humana. E a última fronteira, claro, é o espaço sideral.

O esforço que fizemos para escapar de nosso inferno terreno sartreano nos impulsionou a explorar as estrelas. Os astrofísicos, filósofos do mundo moderno, ainda discordam sobre a existência de vida humana inteligente. Eu, pessoalmente, gosto de concordar com Stephen Hawking, talvez o mais famoso de todos eles, quando ele afirma enfaticamente que não estamos a sós no universo. Eu certamente não sou nenhuma especialista, mas os números parecem apontar uma probabilidade avassaladora de haver vida inteligente no nosso universo. Somente em nossa galáxia existem aproximadamente entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Para cada uma dessas há o equivalente de uma galáxia equivalente lá fora. Em outras palavras, para cada estrela na Via Láctea existe uma galáxia inteira no universo – algo em torno de 1022 e 1024 estrelas. Não se sabe quantas dessas estrelas têm luminosidade, temperatura e tamanho parecidos com nosso Sol, mas os conservadores acreditam que se trata de 5%, ou seja, 500 quintilhões de estrelas similares ao Sol.

Um debate igualmente acalorado ocorre em torno da porcentagem de planetas que são equipados para sustentar vida. Mas o planeta em si ter condições não é o suficiente. O planeta também precisa orbitar uma estrela similar ao Sol em uma orbita que é próxima o suficiente – mas não próxima demais. Estima-se que esse cenário ocorra com 1% das estrelas do universo; 100 bilhões de bilhões de planetas. Isso significa que mesmo que a vida se desenvolva em apenas 1% desses potenciais planetas, somente na Via Láctea já teríamos 100.000 planetas com vida inteligente.

A questão é: onde está todo mundo? Existem três respostas possíveis. Para colocar a coisa em termos um tanto grosseiros: ou somos raros, ou somos os primeiros, ou estamos fodidos. Se somos raros, então evoluímos por uma série de circunstâncias que são praticamente impossíveis de ocorrer simultaneamente. Em outras palavras, chegou um certo ponto onde outras formas de vida atingiram uma grande barreira, o Grande Filtro, através do qual não conseguiram evoluir. Nós conseguimos nos espremer através dele. Se somos os primeiros, então também fomos bastante sortudos. Pode ser que apenas recentemente as condições do universo se tornaram favoráveis à existência de vida, e nós simplesmente corremos em disparada à frente dos outros. A terceira possibilidade é que o Grande Filtro ainda está por vir, e que não somos nem os primeiros, nem raros, mas simplesmente os mais recentes a atingir esse ponto na escala evolucionária antes de – poof! – sermos obliterados por seja lá o que for que impede outras civilizações de avançarem. Isso torna o nosso futuro bastante sinistro.

Pode haver outras razões pelas quais não encontramos provas da existência de vida inteligente no espaço. Neil deGrasse Tyson, chefe do planetário Hayden no Rose Center for Earth and Space, em Nova York, argumenta de forma irreverente que “Eu me pergunto se, de fato, nós já fomos observados por alienígenas e, após uma observação minuciosa, eles concluíram que não há sinal de vida inteligente na Terra”. Depois, mais sério, concluí que “declarar que a Terra deve ser o único planeta do universo com vida seria imperdoavelmente pretensioso de nossa parte”. Stephen Hawking, por sua vez, tem tanta fé de que há vida inteligente lá fora que se envolveu no projeto Breakthrough Listen. O projeto de £64 milhões, apoiado pelo bilionário russo Yuri Milner, permite que pesquisadores importantes tenham acesso a radiotelescópios, pelos quais conseguem ouvir emissões extraterrestres a uma distância dez vezes maior que jamais antes, com uma sensibilidade cinquenta vezes maior.

No lançamento do projeto na Royal Society em julho, Hawking se pronunciou: “Talvez em algum lugar do cosmos, alguma vida inteligente esteja observando estas nossas luzes, cientes do que elas significam”, então ponderou “Ou será que nossas luzes estão viajando por um cosmo sem vida – faróis que nunca serão vistos, anunciando que aqui, sobre uma rocha, o universo descobriu sua própria existência?”.

Independente de se nossa busca pelo espaço sideral revelar que estamos completamente sozinhos, ou se encontrarmos outras formas de vida inteligentes, a humanidade nunca vai parar de tentar escapar os confinamentos do planeta Terra. Nossa busca para além desses confinamentos nos torna responsáveis, de forma irrevogavelmente sartreana, por nossa liberdade como espécie. Se Sartre estiver certo e o inferno for mesmo as outras pessoas, só espero que a gente não descubra que o inferno são outros alienígenas também.

L’enfer, c’est les autres: mas e se o inferno for estar sozinho?

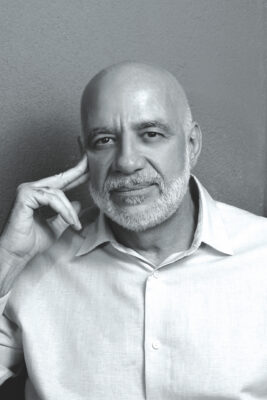

por Leticia Lima