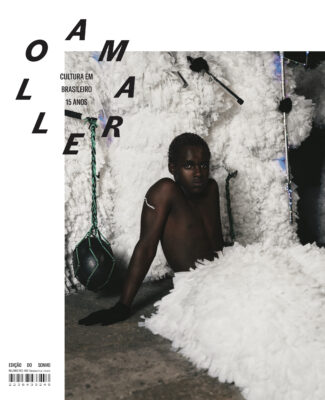

Com uma obra musical, visual, filosófica e espiritual, Luiza Lian é uma das vozes que desarmam o automatismo da escuta.

No tempo dos sentimentos prontos para legenda, em que cada dor vem com uma frase de consolo embalada para o feed, há algo raro em ouvir uma artista que não oferece respostas, mas provoca um maremoto de sentimentos.

Luiza Lian é uma dessas vozes que desarmam o automatismo da escuta. Seu canto pode até nos acalmar, mas ele também rasga, revira e se estende, como uma rede tecida em fios tão delicados quanto resistentes para nos permitir atravessar tempos e experiências. Seu tom grave e rouco toca em um lugar esquecido da alma. Sua respiração, suas pausas e seus temas lembram que o som pode ser corpo, mas também que o silêncio pode cantar, o ritmo ser visualidade e a melodia ultrapassar a história.

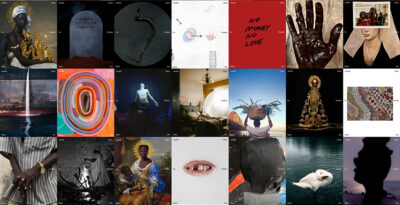

Sua obra é musical, claro, mas também visual, performática, eletrônica, filosófica e espiritual. Ao longo de mais de dez anos de carreira e quatro discos lançados, Lian construiu verdadeiros monumentos no palco com Azul moderno (2018) e 7 estrelas | quem arrancou o céu (2023) que, junto com Oyá tempo (2017), formam uma trilogia de investigação experimental da música brasileira, na qual a ancestralidade e a tecnologia se encontram num mesmo pulso.

Na entrevista a seguir, falamos sobre as questões que movem o pensamento artístico de Luiza Lian e sua forma de transformar som em presença, rito e pensamento. Ouvi-la é permitir que a melodia desfaça a pressa com que costumamos consumir emoção.

Pérola: Sua poética traz uma combinação, uma costura, entre o cotidiano trivial e a espiritualidade. Como você pensa essa conexão na sua obra?

Luiza: Eu passei um tempo em crise com o meu trabalho, de não querer me sentir presa ao lugar de ser uma pessoa que fala sobre espiritualidade. Mas, recentemente, fiquei pensando também que a minha espiritualidade é muito inerente a tudo que eu penso, para além de um sentimento religioso. Percebi que eu não gostaria de estar presa a uma ideia religiosa, porque vejo a espiritualidade em um lugar muito complexo, e ela é uma parte muito profunda e essencial de como eu vejo as coisas. Porque, se for pra falar sobre religião, religião é a arte. Eu acho que é nesse lugar que a minha espiritualidade e a minha obra se encontram. Elas moram juntas, são praticamente a mesma coisa.

Eu vejo o papel do artista um pouco como esse papel do xamã, no sentido amplo do significado da palavra, não só do xamã nativo dessas terras de cá, mas do xamã como essa figura que faz uma viagem entre os mundos e vem trazendo notícias desses mundos para cá.

Eu entendo que tem uma espécie de encanto no seu canto. O que é, para você, o encanto e como você consegue, de alguma forma, transformá-lo em matéria artística?

Quando você me falou que ia fazer essa entrevista, eu fiquei curiosa de pesquisar um pouco mais sobre a origem dessa palavra, o significado dela nessas tradições brasileiras. E eu fiquei pensando muito sobre o lugar dos encantados. O encantado, ele normalmente é um ser que está ligado a uma força da natureza, uma força da floresta, a um rio. Fiquei muito ligada a esse aspecto dos seres espirituais que são uma outra coisa, de outra ordem, porque muitas vezes a gente faz tudo a partir de uma leitura humana — quer dizer, como se a gente fosse realmente a única coisa que está aqui, sendo que a espiritualidade fala sobre um vasto universo de energias e entidades que estão para além da nossa experiência.

E, voltando um pouco para essa ideia do xamã, eu tenho uma espiritualidade que é muito ligada à natureza, à uma mistura de tradições. Eu tinha um pouco essa sensação de estar buscando essa flor que nasce no asfalto, sabe?

Acho que, por isso, Iarinhas, para mim, é uma música que traduz tão bem a minha relação com a espiritualidade, porque ela é muito urbana, ao mesmo tempo em que é muito espiritual, muito da natureza. No meu trabalho, eu fico tentando fazer essa junção, mais do que do cotidiano, sobre a gente conseguir existir num plano sensível, mesmo afogado por todas as questões da cidade.

Voltando, acho que a arte é sempre um feitiço. Quando você está falando sobre uma coisa que não é absoluta, você está consequentemente falando sobre uma coisa que também é grávida de significados. Ela não é uma verdade, ela não é uma história.

Eu acho que a arte, a música, ela é bem esse campo de transição entre o imanente e o que transcende. Acho que tá aí um pouco essa força do encanto, porque realmente não precisa ser sobre espiritualidade, né? Pode ser sobre o amor.

Você falou da semente criativa e dessa coisa imanente. Você tem processos definidos para compor ou tem mais a ver com uma questão do fluxo da vida, do deixar chegar, deixar fluir a forma artística?

Eu tenho vários processos, mas uma coisa que acontece muito até hoje é o fazer artístico como esse lugar de dar vazão. Eu lembro muito de uma experiência na minha escola, onde eu fui pega pra Cristo durante o ensino fundamental, sofri bastante bullying. Fui aquela adolescente selecionada pra ser zoada de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E teve um dia que eu cheguei em casa e eu tava me sentindo muito mal. E eu me sentia muito feia, sabe? Eu me sentia muito fora de tudo que poderiam achar bonito. Eu cheguei muito chateada. Eu já desenhava bastante nessa época, aí eu parei na frente do espelho e comecei a fazer um desenho meu. De tudo aquilo que eu estava sentindo. E daí eu lembro que eu terminei o desenho, e era um desenho bem legal, mas eu estava horrorosa nele. E eu tava me sentindo bem, sabe? Eu não tava mais me sentindo feia, eu não tava me sentindo mais tão deprê como eu tava. Então, sempre esteve presente esse processo de cura pessoal, de dar alguma forma para um sentimento que não precisa necessariamente ser ruim, mas que às vezes é muito turbulento. É como se o fazer artístico fosse um pouco passar isso pela peneira, coar e ver uma outra coisa saindo do outro lado.

Daí eu fui tentando criar metodologias, mas a música acontece de um jeito muito natural pra mim. Hoje em dia, eu vou me provocar de outras maneiras. Vou ver uma exposição, um filme, e sair mexida com aquilo.

Apesar dos seus últimos três discos serem bem conectados, no sentido de que você deu uma direção através deles para a sua carreira e para as suas criações, e também pelo fato de ser você e o Charles Tixier muito conectados ali, hoje, o que você sente que abandonou entre um disco e outro, em termos de padrões estéticos, formais ou poéticos? Ou o que você fez questão de manter?

Eu acho que até o 7 estrelas eu estava num processo de muita experimentação, e ele é o disco onde isso mais se apresenta. Eu fui até o extremo, não estava preocupada em manter nada, só em continuar desenvolvendo essa pesquisa que eu tinha com o Charles e em ter coragem de radicalizar mesmo, sem ter certeza de onde aquilo ia dar.

É uma tentativa de buscar o que não seria tão natural. Porque, bem ou mal, a maior parte das minhas composições são quase frutos de uma meditação. Elas são, geralmente, músicas que eu faço na voz, na palma, num fluxo. Seria muito natural pra mim ser uma cantora de voz e violão, por exemplo. Ser mais cancioneira e tudo mais. Mas eu tava muito mergulhada e também apaixonada pelo trabalho do Charles, por esse encontro nosso e pelo que surge disso.

Eu sinto que não tem como não pensar criticamente o que vem acontecendo esteticamente no mundo. Eu tenho dificuldade de assumir só um papel dentro desse neoliberalismo maluco que a gente vive. E acho que, isso não sendo orgânico pra mim, eu precisei radicalizar a minha pesquisa estética. Pensar sobre o mundo, sobre o que é a espiritualidade, como a própria busca pelo autoconhecimento está se perdendo numa ideia de que estamos presos do lado de lá do espelho. Eu não consigo não falar sobre isso, mas eu acho que a gente está vivendo um mundo que é muito do entretenimento.

Outro dia eu tava falando numa entrevista, e eu até fiquei pensando “será que eu fui arrogante com o cara?”, porque ele falou assim: “ah, vocês que trabalham com entretenimento”. E eu falei: “eu não acho que eu trabalho com entretenimento”. E não é nenhum demérito, tem muitos artistas que eu amo que são do entretenimento, trabalhos que me emocionam. Mas eu não acho que eu trabalho com entretenimento. E acho que tem muito pouco espaço pra isso nesse mundo. As pessoas não estão muito a fim de falar sobre as densidades do que está acontecendo, elas querem que a arte esteja ali pra cobrir um buraco, apaziguar e anestesiar. Não é o jeito que eu consumo arte.

O tempo é um conceito muito presente nos seus trabalhos, falando do Oyá tempo, do Azul moderno e do 7 estrelas e deixando um pouco seu primeiro disco de fora. Queria que você falasse um pouco sobre como o tempo é um eixo na sua obra e como ele faz dialogar diversos momentos para eles se encontrarem na expressão final.

Acho que o tempo é uma poética que vai permear a minha obra para sempre, porque é uma coisa que eu estou muito longe de entender. Eu sinto que ele é uma chave profunda da nossa existência aqui na Terra, da matéria, de tudo isso. Eu acho que só está parado o que morreu. A nossa vida é esse constante movimento nesse ciclo do tempo.

Quando eu falo, por exemplo, em Sou Yaba, que “o vento me leva quando a vida parar”, estou falando sobre essa relação mitológica de Yansã com as almas. Quando a vida para, quando o tempo para, é porque a vida para. E daí Yansã vem fazer esse trabalho de te colocar numa outra dimensão, de levar as almas para a sua próxima viagem. O tempo é um grande acontecimento mágico.

Acho que todos esses trabalhos são uma investigação disso. O Oyá tempo, especificamente, é uma tentativa de entender a diferença desse tempo aqui na Terra com o tempo da espiritualidade, que eu acho que é um tempo mais em espiral, capaz de atravessar os tempos.

O Oyá tempo e o 7 estrelas trazem um pouco uma reflexão sobre esse tempo que a gente está vivendo. A gente está criando esse grande RPG em que nós somos o nosso personagem. A gente começa a se confundir com esse personagem, e a virtualidade vai ganhando uma dimensão importante na nossa vida. A minha sensação é de que isso é uma vida parada, congelada. Os seus rastros não fazem parte do tempo, eles são só um monte de amontoado de coisas que você disse e pensou, não compõem um fluxo que está em constante transformação, que eu acho que é a coisa mais linda da vida.

No Oyá tempo eu já estava falando sobre isso, em músicas como Tem luz, Flash ou mesmo Tucum, que é mais espiritual, mas tem um pouco esse lugar dessa justiça. E no 7 estrelas eu aprofundei mais. No fim, os dois são discos complementares. É sobre o tempo, o tempo espiritual, e sobre o congelamento do tempo na virtualidade, que impede esse caminho da transcendência.

No 7 estrelas tem uma crítica do que a virtualização fez com nossos corpos e afetos. Você traduziu esse mal-estar e essa crítica para a sua música — e olha que você compôs antes da pandemia. Como foi compor e falar desses assuntos tão densos depois de viver um período tão difícil e sombrio para a humanidade sem perder uma espécie de encantamento poético e de potência da canção? Ou se perdeu também, não sei?

É, eu fiquei me perguntando isso, agora que você falou. Eu acho que não perdeu, mas o 7 estrelas também representou certo arrebatamento, uma exaustão. Ele é um disco que eu terminei de fazer, de compor, em 2019, antes da pandemia.

Às vezes eu penso que é um caminho muito solitário você estar olhando para as coisas tão na frente, sem falsa modéstia, porque eu vejo agora as pessoas começando a falar sobre tecnofundamentalismo ou sobre como a própria estrutura, por exemplo, das redes sociais é protofascista. Desde o Oyá tempo é sobre isso que eu estou falando.

Se você olha com certa amplitude, todas essas questões já estavam ali, inseridas na maneira como a gente começou a se relacionar, a brigar, na maneira como a gente se desarticulou. E quando eu falo “a gente”, eu também estou pensando principalmente no campo da esquerda, que é o campo que me interessa mais em relação à construção de mundo, de progresso, de pra onde eu gostaria que as coisas fossem, das pessoas com quem eu gostaria de estar debatendo.

A nossa divisão em relação aos outros e a quem pensa diferente da gente, essa lógica, pra mim, é completamente deturpada do que seria o papel da esquerda no mundo. Quando eu vi toda essa divisão acontecendo, ficou muito claro que a gente estava caminhando para um tempo fascista, sabe? Que as pessoas estavam indo para esse caminho ultranarcisista. A gente ainda não conseguiu encontrar uma maneira mais generosa de se comunicar nesse novo mundo.

Ele é um disco de 2019, porque em 2020 eu já estava exausta. Eu não seria capaz de escrever esse disco em 2020, foi muito cansativo tudo isso. Estava cansativo conversar com as pessoas, estava todo mundo muito cego. Agora não mais, eu sinto isso, é uma coisa boa. Eu sinto que agora as pessoas estão menos iludidas com esses movimentos de rede e com o que começa a acontecer nesse formato. Dá um pouco mais de esperança e mais vontade de criação.

No período pandêmico, eu fiquei concebendo o espetáculo do 7 estrelas e a visualidade, eu pensei em muitas coisas que, se eu fosse uma artista com muito recurso, todas elas teriam acontecido, e seria um trabalho muito maior, nesse sentido de contemplar muitas questões do nosso tempo. Mas eu também fiquei levemente burnautada do processo.

Como você enxerga o papel das redes sociais na construção da figura do artista hoje, um cenário que tem altas e baixas na exigência da presença desse ambiente virtual — que é real?

Pra mim esse é um ponto cego. No mundo ideal, eu estaria nas redes sociais criando só poesia, e não relação. Mas, para isso, as redes sociais teriam que ser galerias, e não redes sociais. Eu confesso que fico um pouco confusa com esse papel do artista nas redes sociais, de hiperexposição, de precisar entregar o cotidiano, porque justamente o papel do artista também é fazer o deslocamento da experiência, é viver e criar uma nova possibilidade poética dessa experiência para as pessoas. Eu acho que as redes sociais, por um lado, aproximam muito, o que é legal, você poder se aproximar e estar tão presente no trabalho de artistas que você ama e se identifica. Por outro, elas também esvaziam muito e acabam limitando o trabalho das pessoas, porque cria, por exemplo, essa ilusão de que a arte é o que o artista quis dizer. Cria caminhos que são literais demais para a poesia e para a profundidade poética do sensível. Os artistas contemporâneos que eu mais admiro são artistas muito low profile. E daí eu acho que talvez alguns artistas conseguem fazer isso de um jeito mais inteligente.

Quanto de recursos eu precisaria para criar conteúdo suficiente para ele ser lida pelo público como artista relevante, interessante, com uma obra relevante? Porque se você tem que criar 365 conteúdos num ano, tipo, que tipo de recurso você tem que ter? É um outro trabalho. Apesar de, num primeiro momento, criar essa ilusão de que deu a possibilidade de criar cenas independentes, proliferar cenas independentes que já existiam, ela também levou todo mundo para um mar em que todo mundo é obrigado a ficar vendo sobre aqueles mesmos artistas, a ter uma opinião sobre a separação de fulano com ciclano. Voltando para a sua pergunta, acho que é um câncer para a arte no sentido mais profundo, porque junto com isso também tem uma indústria que está interessada em anestesiar as pessoas e não tem dignidade nenhuma de construção artística, é uma indústria de capital aberto, é uma indústria que precisa dar lucro direto, ela está interessada em hipnotizar as pessoas.

E para fechar, que encantos você busca para os seus próximos ciclos e obras? E o que você não explorou e sente que ainda quer trazer à tona para o mundo?

Eu estou com vontade de explorar, sem abrir mão de tudo que eu já construí, mas de explorar um pouco mais de simplicidade nos meus próximos trabalhos. Assim, de ir num lugar, de explorar o que minha voz consegue dizer sozinha também, sabe? Porque eu tô muito a fim de me conectar. Tem tanta coisa acontecendo, sabe, que eu tô muito a fim de me conectar com menos e ver onde tem. Tem me interessado muito a potência das coisas que são poucas e que são essenciais. Então eu acho que eu tô um pouco nessa busca do que é mais essencial nesse momento da minha vida.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista