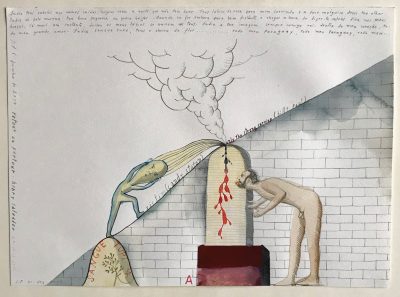

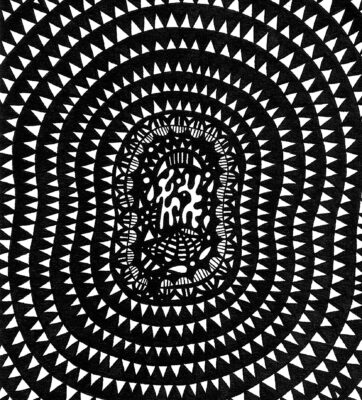

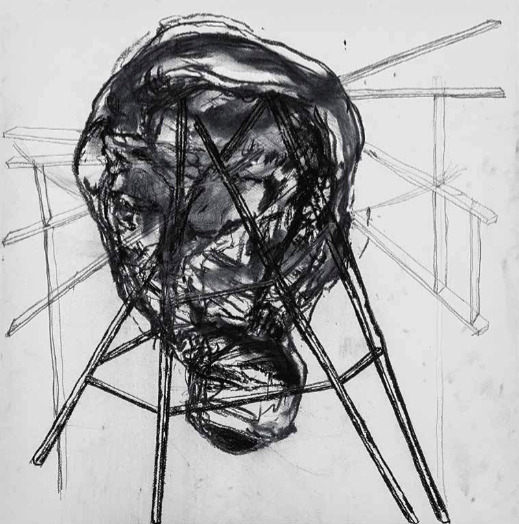

“Lembro-me como se fosse ontem que há cerca de três anos eu estava na Polônia, com temperaturas de cerca de menos 15 graus, sentado numa escrivaninha com folhas em branco, algumas tintas, uns poucos pincéis, e uma profunda crise sobre o ato e o significado de pintar. Além de uma mulher que me amou profundamente, tive a sorte de ter como companheiros os versos de Wallace Stevens, que me confortavam dizendo, numa livre tradução: “Jogue fora as luzes, as definições. Diga o que você vê na escuridão”. Mas não é fácil dizer o que se vê, muito menos na escuridão! No entanto, parecia que ele tinha escrito isso para mim, para aquele instante, reverberando até o presente momento quando do início da leitura de As anotações sobre pintura do Monge Abóbora-Amarga (Shitao). A princípio, essas anotações filosóficas sobre o ato de pintar me reportaram a reminiscências da infância, quando, curioso pelos discos de meu pai, ficava muito intrigado ao ouvir Gil cantando “se oriente rapaz”. Talvez agora eu entenda um pouco melhor o que ele quer dizer com isso! Talvez muito de minha trajetória agora esteja fazendo sentido, em especial essa espécie de caosmogonia com essa matéria escura que plasma muito dos meus anseios, angústias, belezas e insurreições do espírito. Afinal, há cerca de quinze anos exploro o nanquim como principal matriz para minhas pinturas e não havia encontrado nada parecido no quadro do pensamento estético ocidental que pudesse me amparar tão vivaz, pictórica e espiritualmente como agora. Ainda não saí das primeiras páginas, ainda abismado, lendo e relendo cada palavra como se fosse um abracadabra. Até quando, não sei, mas por ora sinto-me tão forte e obstinado como uma formiga!”

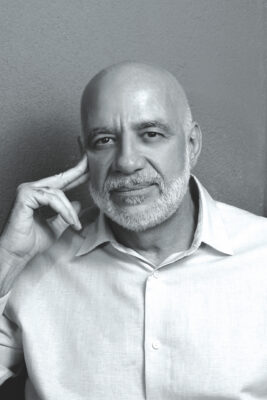

(texto extraído de uma postagem de Luís Augusto no Instagram)

Bruno Cosentino – Estou vendo o cenário onde você grava as músicas que posta…

Luís Augusto – Aqui é o “terraço”. Não é nem cenário… De vez em quando eu coloco aqui um quadro para fingir que tem um cenário, mas você vê que o negócio é muito mambembe, gambiarras…

Bruno Cosentino – Mas é assim que funciona o mundo: na gambiarra. E, Luís, está tudo bem contigo?

Luís Augusto – Está tudo bem, está tudo muito bem. Tudo muito ótimo.

Bruno Cosentino – Poxa! E por que está tudo muito ótimo?

Luís Augusto – Está tudo ótimo no sentido de quando a gente encontra o nosso ritmo nos nossos afazeres e coordena as coisas e as coisas vão dando certo. Talvez seja uma visão otimista e talvez eu seja otimista mesmo. Então é isso. Trabalhando muito, focado, e vamos levando. Tá muito bom, sobretudo porque estamos com saúde.

Bruno Cosentino – E o que está dando certo?

Luís Augusto – Você sabe que eu trabalho em muitas frentes e cada uma, apesar de serem diferentes, é complementar. Às vezes escrevendo alguma coisa ou pintando alguma coisa que suscita outra. Então vou fazendo essas teias, e acho que estou num período muito bom, muito fértil, depois de um período difícil, para todo mundo, pandemia… Foi uma outra configuração com que a gente teve que se conformar, e agora estamos principiando essa abertura e acho que estou enfrentando isso de maneira bem positiva.

Bruno Cosentino – Quando você diz “abertura”, essa abertura significa o quê, principalmente? Encontrar as pessoas?

Luís Augusto – Também. Eu digo porque, agora, estou como dirigente em uma escola pública aqui em São Pedro [da Aldeia]. Fiquei dois anos sem ver os adolescentes. De repente, estou ali, no front, com sei lá quantas crianças, sei lá quantas demandas. E para mim isso também foi muito positivo. Voltar a se relacionar e estar vivo, sabe? E adolescente traz isso, né? Eles são muito vivos. Eles estão numa fase muito legal da vida, e isso transborda para a gente, e isso te dá um gás. Você chega exausto, mas te dá um gás.

Bruno Cosentino – Ficou muito claro para mim que o lance de encontrar as pessoas é o motor da nossa energia vital. A troca erótica é fundamental, a gente já sabia disso, mas durante esta pandemia fomos cobaias involuntárias desse experimento social que provou isso para mim. Quando saí na rua depois de muito tempo, só de ver as pessoas, pessoas que eu nem conhecia, só isso já me injetava um ânimo, um tesão na vida. Por isso que eu te perguntei… de ver pessoas.

Luís Augusto – É! E, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir ao Rio [de Janeiro], ver Juçara Marçal, Kiko Dinucci, experiência de ouvir música alta… Eu saí de lá transformado, sabe? Voltei para São Pedro — uau! E eu nem lembrava de…

Bruno Cosentino – Quando você fala que está dando tudo certo, pelo que imaginei, é que você tá conseguindo fazer as conexões entre a pintura, a música, me parece que estar dando certo tem a ver com essa concentração e que estimulada por uma reconfiguração dos nossos hábitos, de poder estar novamente no meio da gente, enfim, é um pouco isso, né?

Luís Augusto – Com certeza. O fato de você experimentar o mundo traz essa experiência para o ato da sua criação artística. Seja ela econômica, social, espiritual, você está em trânsito com essas coisas todas, em devir com essas coisas todas, e, quando você para para se concentrar e produzir alguma coisa, certamente passa por essas experiências. Muitas vezes são trampolins para outras experiências. Aí, já dentro do plano estético da obra, seja em um quadro, o que você pode ver, onde é que esteve para conseguir fazer essa imagem? A partir de onde ele foi e onde conseguiu chegar com isso?

Bruno Cosentino – Você tira muitas coisas da vida objetiva para suas canções e pinturas, como “objetos achados” no mundo, ou é um processo de fantasia alimentado mais internamente?

Luís Augusto – É difícil falar sobre isso porque nós somos conexões com todas as coisas que nos atravessam. Dizer o que é o dentro e o que é o fora neste caos talvez seja até muito pretensioso. Já é difícil a gente falar “eu” — eu o quê, brother? (risos). Mas, sim, essas coisas despertam. De repente, você toca aquele acorde e fala: “Isto parece com fé!” (cantarola) e vai… A intuição também grita! Não sei (risos).

Bruno Cosentino – Luís, você, pouco tempo atrás, fez uma postagem no Instagram em que falava que estava lendo um livro. Qual era o livro? De um oriental?

Luís Augusto – Sim, o Shitao [As anotações sobre pintura do Monge Abóbora-Amarga]. Eu ainda estou lendo.

Bruno Cosentino – Quero perguntar duas coisas para você sobre essa postagem. Nela, você dizia que a leitura do livro estava te ajudando a sair de uma crise criativa, e aí eu queria que você falasse que crise foi essa e o que tinha no livro que te fez tomar o impulso para sair dessa?

Luís Augusto – Sim. Você sabe que, anyway, eu sou um outsider em arte. Eu não tenho praticamente nada registrado ainda, especialmente em música, no máximo uma parceria com o [Negro] Leo, que a Ava [Rocha] gravou, que é a canção Hermética. E um registro de uma apresentação na Audio Rebel. Mas em breve nós vamos lançar um EP — lá para meados do ano, está em fase de finalização e mixagem. Mas eu tive uma vivência que me permitiu encontrar muitas pessoas ao longo da vida. E os encontros estão imersos no processo de desenvolvimento da nossa vida, o que a gente vai seguir, o que a gente vai fazer, e eu sempre fui muito ligado à arte; em alguns momentos eu me dediquei de maneira mais intensa, ou não, à produção. O ano de 2008 eu considero que foi um ano muito marcante, porque foi muito produtivo. Eu estava sob muitos estímulos também, especialmente intelectuais. Eu ainda fazia faculdade de filosofia, era estagiário no setor de antropologia.

Bruno Cosentino – Quantos anos você tinha nessa época?

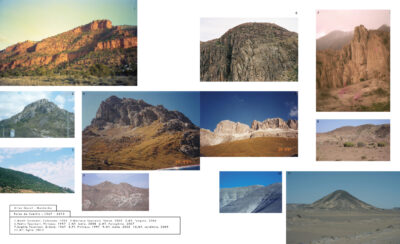

Luís Augusto – 2008, devia ter uns 24 anos. E eu consegui uma bolsa no Parque Lage também. Pude estudar lá. Foi o período, certamente, em que pude produzir mais. Naquele ano, eu tinha ouvido de um professor, o saudoso João Magalhães, que para você se considerar um artista plástico, um pintor, precisava ter pelo menos umas 500 obras. E eu me coloquei a meta de fazer pelo menos 500 naquele ano. Claro, diferentes tamanhos. Mas me propus. E consegui, sabe? Eu então estava muito certo disso. Mas a gente estabelece certas certezas às quais não pode se apegar, né? Ao mesmo tempo, eu estava vivendo há quase oito anos no Rio de Janeiro, e eu sou um cara do interior, de São Pedro da Aldeia. E não parei durante esses oito anos. É como se eu tivesse saído da minha cidade uma pessoa e fui indo e não sabia mais quem eu era. Eu só estava indo. E tudo aquilo me minou. Eu lembro até do início de um livro do Paul Nizan, que foi um companheiro do Sartre na École Normale, o Aden, Arábia, em que ele começa falando assim: “Tudo ameaça um jovem de destruição, o amor, o afastamento da família”. E naquele período eu tive que voltar, por n questões. E eu pensei, sinceramente, que essas coisas iriam ficar por terra. Sei lá, filosofia, arte, eu realmente me propus a uma outra coisa que não isso. Mas o tempo foi me mostrando que não. Você fala “só uma pinturazinha hoje” (risos)… E eu adaptei muita coisa. E durante esse período eu tive que me adaptar porque eu estava no interior. Então passei a produzir imagens para a internet. Sendo que você vai sozinho durante muito tempo. É como se você fosse andando num deserto e sem poder beber água ou mesmo vivendo uma grande apneia.

Bruno Cosentino – Você ter se sentido sozinho vem do fato de que não estava mais na cidade grande, tendo contato com muita gente, é isso?

Luís Augusto – Também. Eu não sou um faquir, um anacoreta, eu sou um artista. E, poxa, você tem que pagar conta, você tem que comprar um bom pincel, um bom nanquim, um bom papel, cordas para o violão. E essas coisas foram se acumulando e você não tem muito como fugir… Claro que eu já me perguntei: “Por que você não faz NFTs?” Mas, pô, não é assim que o mundo funciona, né?

Bruno Cosentino – O que é NFT?

Luís Augusto – NFT é esse negócio de certificação digital, incluso obras de arte. Eu não estou excluindo a possibilidade, diga-se de passagem. Estamos aí abertos à oportunidade. Estou me estendendo, talvez…

Bruno Cosentino – Se estenda, Luís. Assim que vai ser bom.

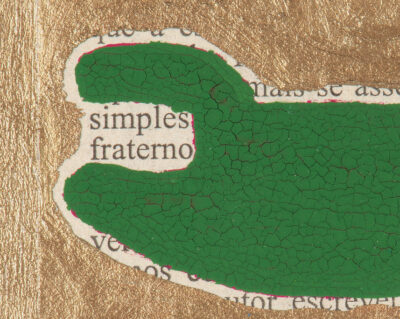

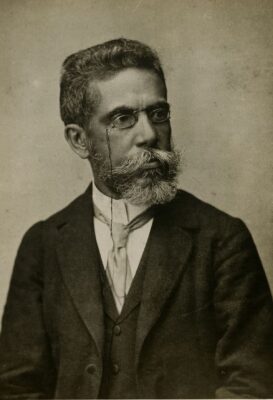

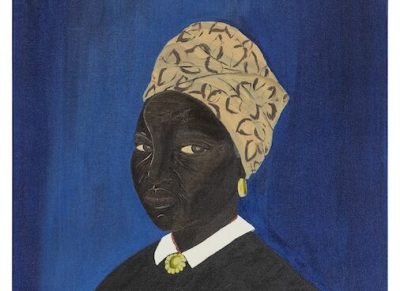

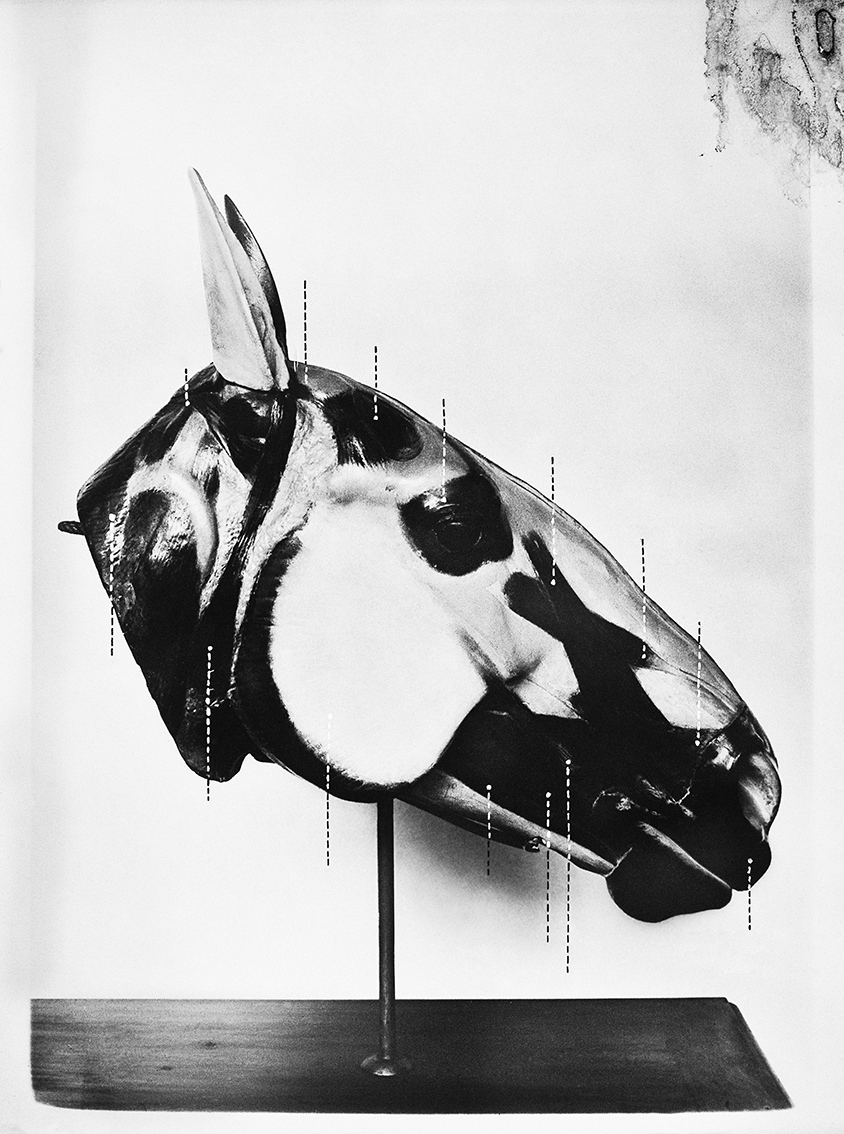

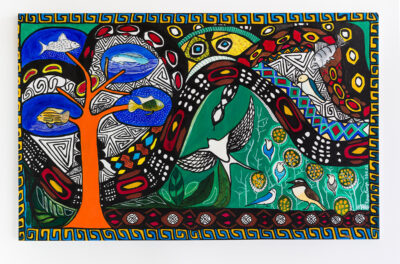

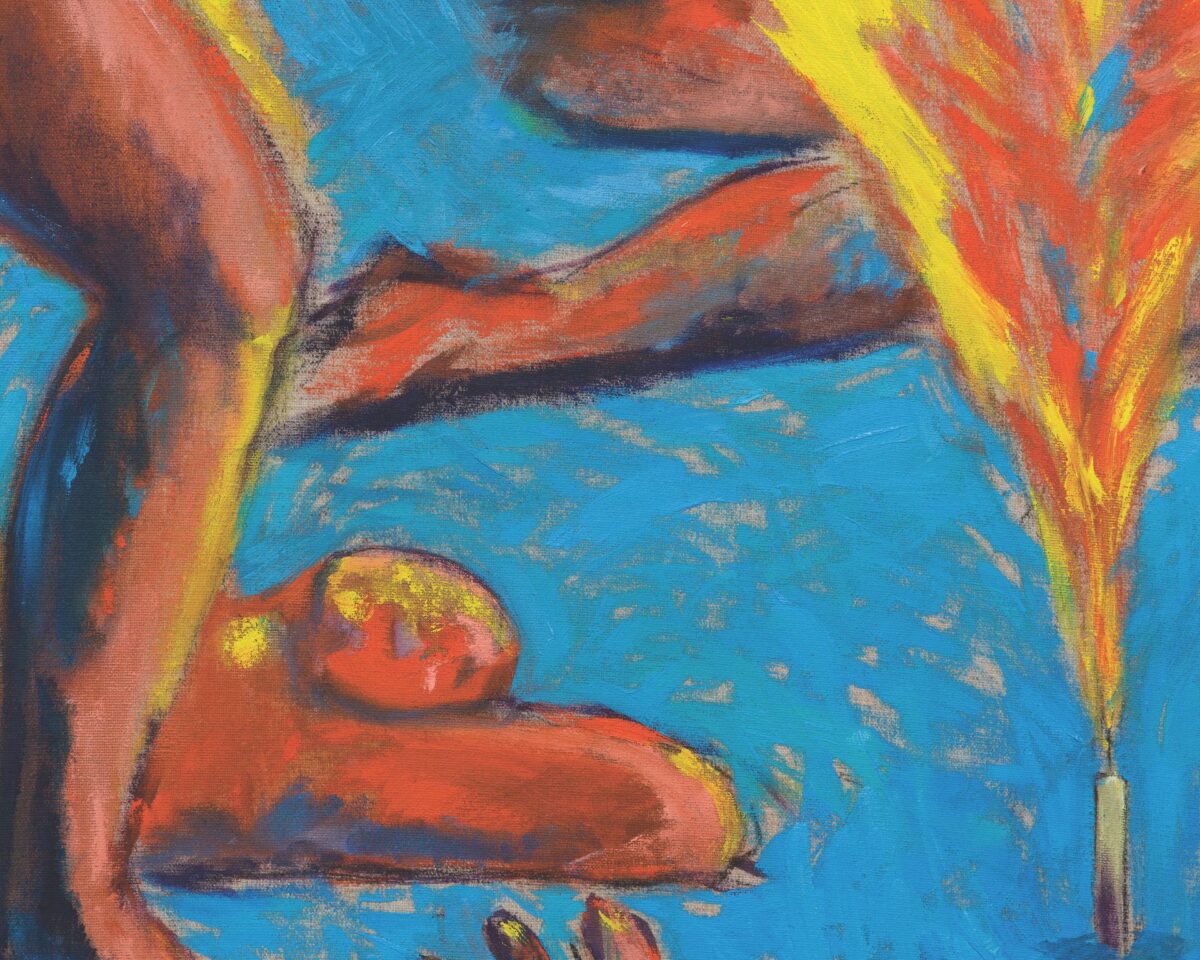

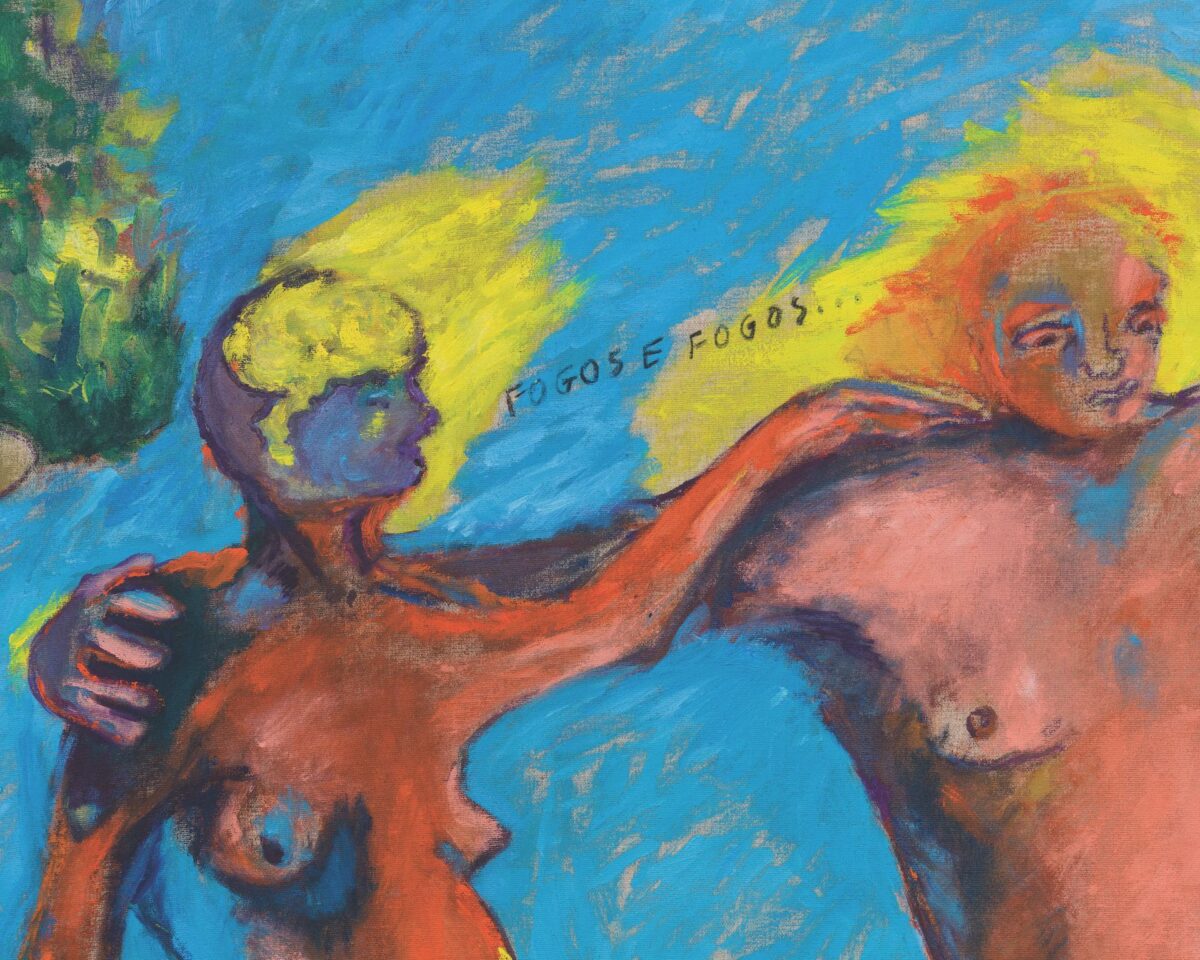

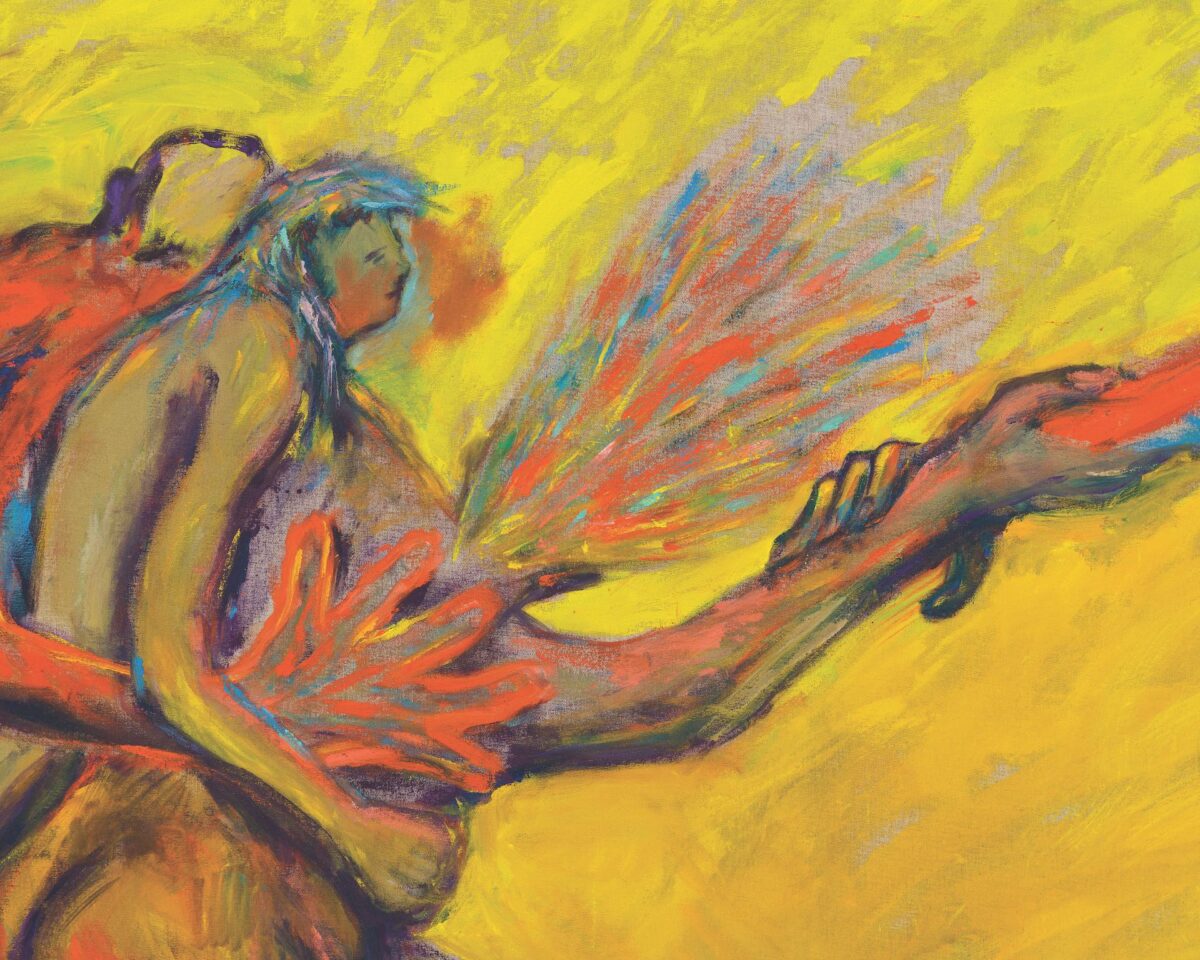

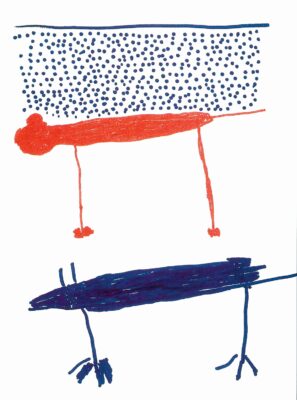

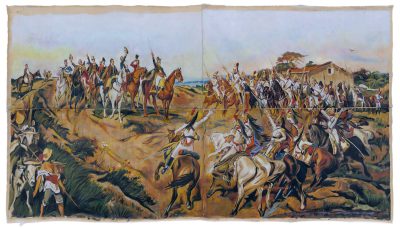

Luís Augusto – Tá bom… Você está num deserto, você produz, algumas pessoas — poucos amigos seus — veem, confirmam, dão likes, OK, mas você não tem acesso ao circuito, ao mercado de arte, sabe? Mas ao mesmo tempo fui desenvolvendo uma série de técnicas para esse tipo de produção de imagem para a internet. Voltei ano passado ao Parque Lage, graças a uma bolsa ofertada pela Anna Costa e Silva, no curso “Práticas artísticas de vida”, que me ajudou muito também não só a pensar a imagem, mas tem me ajudado a pensar, digamos, performaticamente essa imagem. Tenho produzido audiovisuais, cheguei até a te mandar, não foi? Conheci uma mulher maravilhosa e nós viajamos juntos alguns anos atrás e aproveitei para visitar os museus, ver alguns dos grandes mestres, que foi um grande incentivo. Eu estava um pouco descrente. Por mais que você produza, você fica descrente. Mas, quando você vê outras obras, você começa a encontrar os diálogos do seu trabalho com isso aí. E há muito tempo eu me dedico, por mais que eu não tenha me formado em filosofia, eu me dedico aos estudos de estética, na medida do meu possível, e eu sempre tive certa desconfiança com a teologia da arte ocidental. O Deleuze fala sobre isso, sobre se sentir estrangeiro em sua própria língua, sabe? Então eu me sinto, às vezes, um estrangeiro; pensar, por exemplo, num negro brasileiro especialista em nanquim… uma ponte afro-asiática! E aí entra o Shitao. Ele é um pintor do século XVII, se não me engano, eu por acaso o encontrei, talvez porque me interesso, sempre que possível, em buscar novos ares e o Oriente, o nanquim — começa por aí, minha obra é quase toda a partir do nanquim —, e, em certa medida, as manifestações estéticas são espelhos dos cultivos espirituais de suas civilizações. E eu acho que o Shitao veio me iluminar um pouco nisso. Ele é um cara muito interessante, foi um monge de uma família de nobres, mas a família foi assassinada durante uma guerra civil ou um conflito de interesses, e ele foi colocado e criado desde a infância em um mosteiro zen. Ele se desenvolve no budismo, depois se converte ao taoismo, e ao mesmo tempo é um profundo conhecedor do confucionismo, ou seja, as três principais matrizes chinesas. Então, ele faz um tratado filosófico sobre a criação artística, que é um tratado de pintura, mas no sentido filosófico, sendo uma síntese desses três berços da matriz espiritual chinesa. E isso tem me feito olhar para a tradição, do pouco que eu vejo dessa cultura, com ainda mais respeito e humildade. Ele faz uma síntese dessa milenar tradição estética em torno do conceito de um único traço de pincel, através do qual você consegue criar ou recriar a multiplicidade do mundo. Essa é a minha interpretação. Ele destoa dos tradicionais tratados estéticos por não se ater tão somente aos aspectos técnicos, mas sobretudo aos espirituais — o que dá o sopro, insufla a criação. É muito interessante. E isso tem sido tão bom, ver um outro horizonte que não a história do niilismo, sabe? (risos)

Bruno Cosentino – Eu entendo você perfeitamente. Luís, você claramente é um artista que não pode separar o que você faz artisticamente de um desejo de espiritualidade — é o que eu entendo, e tudo que você fala me confirma isso. Queria que você falasse se é isso mesmo. Qual é a importância da espiritualidade e a conexão com a sua arte? Existe alguma filiação? Foi bonito isso que você falou, de você ser um negro brasileiro que trabalha com nanquim, que faz essa ponte inusitada com o extremo Oriente, mas, ao mesmo tempo, quando você canta e nas suas canções, tem muito blues, e aí você está evidentemente no lugar do Atlântico negro.

Luís Augusto – Minha formação foi protestante. Eu nasci e fui criado, por parte de minha mãe, em uma igreja batista, em São Pedro da Aldeia. Fui batizado, inclusive. Quando adolescente, em um momento de muita crise, eu falei: “Deus existe! Jesus está aí e eu vou me batizar”, sabe? E me batizei. Aí, tempos depois eu pensei: “Cara, não mudou muita coisa, não” (risos). A dúvida continuava, sabe? E nesse período — eu devia ter 12 ou 13 anos — decidi que eu ia fazer filosofia, porque achei que poderia ter alguma resposta em relação a isso.

Bruno Cosentino – A verdade vos libertará — pela via do conhecimento, da teologia negativa…

Luís Augusto – Tipo isso, exatamente. E eu não sei… na verdade, talvez eu esteja até mais perdido… mas a questão da espiritualidade ou pelo menos a maneira como a gente lê a fé, a crença… Como falar isso? Eu não sei qual pensador fala que Deus está em todas as coisas ou há um sopro de Deus em todas as coisas, algo do gênero. E me é muito peculiar quando eu me dedico a ler algo, seja um poema, seja um texto sufi, seja um santo cristão; independentemente da crença ou da forma como isso se manifesta, a partir do momento em que você é capaz de partilhar aquilo com o mínimo de simpatia, é possível você alcançar aquilo… Talvez tenha essa ideia de vasos comunicantes. Esses vasos se comunicam. A gente, quando fala de espiritualidade, parece que tá esquecendo o corpo, especialmente quando a gente pensa nessas coisas materializadas, seja uma canção ou uma apresentação… “Ah, o Luís se manifesta com o corpo daquela maneira”, sei lá. Digo isso porque tenho fé na vida. E, a cada momento que a gente tem consciência disso — quando não é levado por uma certa mecânica, a qual nos aliena da percepção da vida pulsando, da liberdade que nos é ofertada a todo momento, da possibilidade de compartilharmos mais afeto —, tudo isso eu acho que é envolto nessa espiritualidade, porque espiritualidade é uma prática, não é uma crença. Ela pode até vir junto da crença, mas é antes de tudo uma prática. Por isso você encontra ateus bons. Por isso você encontra evangélicos filhos da puta. Não que todo evangélico seja filho da puta ou que todo ateu seja bom (risos).

Bruno Cosentino – E como essa espiritualidade se manifesta esteticamente nas suas canções e pinturas?

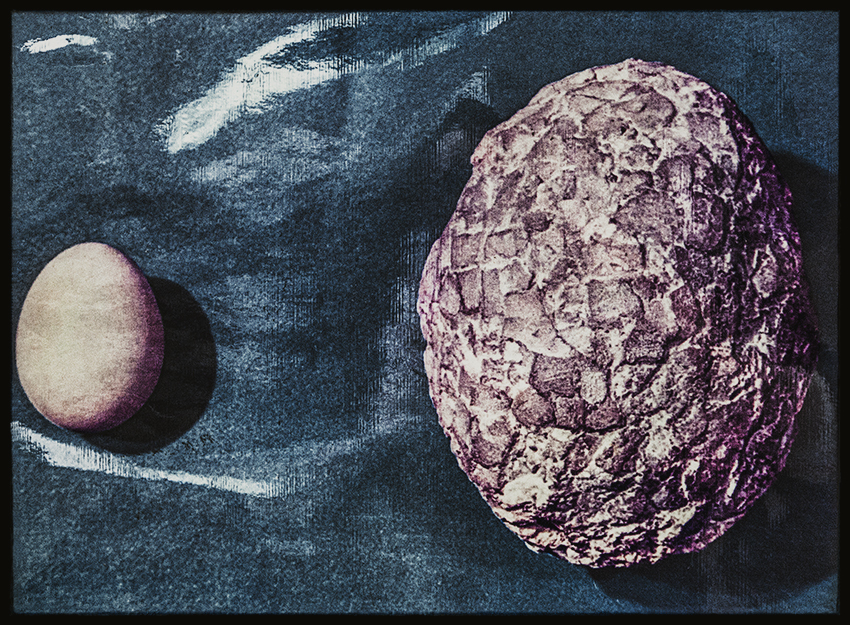

Luís Augusto – Por exemplo, eu lembro que pude fazer um estágio voluntário no Jardim Botânico, com a Fátima Gil, uma mulher incrível. Ela me recebeu com entusiasmo e carinho, e a gente passeava pelo jardim conversando sobre um autor chamado Rupert Sheldrake, um biólogo e filósofo que defende uma tese sobre ressonâncias mórficas, que seriam, digamos assim, o aparato pelo qual há a chamada morfogênese, o nascimento das formas. Então, alguma coisa só nasce a partir do momento em que há um campo que nutre aquela forma. Se você pensar platonicamente, há uma ideia e você necessita de um campo no qual ela se materializa naquela forma — não é apenas no campo biológico. No caso do nascimento de uma planta, o desenvolvimento, a modificação a partir do momento em que há um elemento aleatório, que, uma vez que surge, faz com que haja a possibilidade de se reproduzir, se replicar e dar origem a um outro modo do ser. No caso da pintura, muitas vezes elas são informes, não têm forma, mas sugerem possibilidades. E eu acredito estar justamente como um médium desse ambiente, desse meio ambiente.

Bruno Cosentino – Quando você fala do traço do pintor, de um único traço em que você reconhece numa unidade a diversidade, ou quando você fala de encontrar as formas que geram outras formas, isso me soa como a busca por um rito que reinstaure, a cada repetição — e você falou da importância da prática, de fazer 500 pinturas —, a unidade mítica da origem, a partir da qual são geradas as diferenças. A espiritualidade da qual falamos, que eu acho que tem a ver com essa unidade na diversidade e passa pela natureza e por suas formas exuberantes, cores, etc., mas também pela igual exuberância das pessoas, de cores, formas, personalidades, sentimentos, complexidades e tudo mais. E esta é a minha segunda pergunta em relação àquela postagem. Você diz que estava ali pintando, lendo o livro do Shitao, na Polônia, acompanhado de uma mulher que te amava. Qual a importância de se sentir amado por uma mulher?

Luís Augusto – Na verdade, a viagem foi três anos atrás e o encontro com Shitao foi neste ano, mas a recepção de sua obra, que ainda estou lendo (risos), me reportou aos sentimentos de incerteza que me assombravam durante a estadia na Europa e as perspectivas que esse autor tem nutrido em mim. Deixa só eu responder uma coisa que você falou do retorno a essa unidade. Não está somente no retorno a esse uno, mas no sentido mesmo da repetição como prática da diferença, até porque eu desconfio que haja uma espécie de evolução criativa. Talvez haja rastros de diferença desse uno. Enfim, quanto à presença do amor, é fundamental, no sentido de que eu sempre fui uma pessoa muito só, apesar dos muitos amigos. E ter esses momentos é de muita alegria e regozijo. Você me perguntou da importância do amor da mulher, mas eu digo que não é só no sentido sexual, mas da relação com o feminino. Se não me engano, é Lucrécio que fala que o deus da guerra… Você espera só um minutinho? [Vai buscar algo] Perdão, é porque essa referência é genial, tem a ver com essa questão — “Faze, entretanto, que por mares e por terras, tranquilos se aplaquem os feros trabalhos militares; só tu podes obter para os mortais a branda paz, visto que é Marte, o senhor das armas, quem ordena esses feros trabalhos de guerra, e é ele quem muitas vezes se reclina em teu seio, vencido pela eterna ferida do amor, e erguendo os olhos para ti, inclinando para trás a nuca roliça, fica deitado como que suspenso de teus lábios, e apascenta de amor seus olhos ávidos. E tu, ó deusa, enquanto ele repousa, o enlaças com teu corpo sagrado, soltas dos lábios tuas doces palavras e pedes para os romanos, ó cheia de glória, a plácida paz.” Isso é Lucrécio [Da natureza das coisas], muito bom. O feminino é uma outra perspectiva dentro de um mundo absolutamente estruturado no viés patriarcal, e essa percepção só é possível quando você consegue enxergar essas potências, esse aprendizado que o feminino traz. E a isso eu sou muito grato, pelo amor que eu cultivei e do qual eu colhi.

Bruno Cosentino – Eu me identifico muito com tudo que você fala, Luís, além de gostar das suas pinturas e canções e da sua performance. Afora isso, me sinto identificado com o seu jeito de pensar e estar no mundo. Você já falou aqui um pouco da ponte Brasil-África-Oriente que você é. Pensando nesse cosmopolitismo que você encarna, muitas de suas canções são em inglês. Você também sabe pronunciar como um francês falaria. Qual é a sua relação com as línguas estrangeiras? Você ouviu esses caras cantando inglês, você aprendeu, estudou?

Luís Augusto – Inglês eu estou estudando até hoje. Quando era adolescente, adorava o rock, e me intrigava não poder saber as letras. Eu tive o inglês da escola, mas é uma outra coisa. Por n motivos — tanto sociais, quanto… — eu não consegui. E eu sempre tentei correr muito atrás. O francês era mais fácil. Eu não sei falar, mas eu consigo ler, principalmente literatura filosófica, em que os termos são mais enxutos. No romance, eu não me atrevo. Victor Hugo, não! E falo espanhol, não bem, e leio espanhol e pratico atualmente. Eu descobri um site muito bom chamado Conversation Exchange, em que você troca línguas: a pessoa sabe uma língua e quer aprender a sua. E eu estou numa dessas. Então, tenho treinado. E o meu inglês foi isso… Eu sempre tive uma admiração pela língua, até por conta do imperialismo do qual fomos assaltados — desculpe, mas sou fruto disso. E uma coisa engraçada era que, pelo fato de eu não saber, quando comecei a ter uma base um pouco melhor, comecei a construir as canções, porque na minha cabeça eu às vezes tinha certas melodias que cabiam melhor em inglês, e começou a ser uma prática, de estudar e desenvolver algo que eu conseguisse realizar. E eu tenho, na verdade, hoje, me dedicado um pouco mais até às canções em português. Eu falei: “Poxa, daqui a pouco vão me chamar de vendido”. O cara nem começou e já se vendeu, sabe? (risos) Mas é porque eu acho que são dois modos de composição muito diferentes. Eu adoro línguas e eu tento encontrar a minha música naquela língua.

Bruno Cosentino – Quem você ouviu muito, seja brasileiro ou estrangeiro, que você fala: “Porra, isso está em mim”?

Luís Augusto – Certamente, Jimi Hendrix; Gilberto Gil, com toda a certeza; Negro Leo, não só pela música, mas pelo que vivemos juntos, de amizade; uma cantora que me marcou muito, que eu ouvi pouco, mas ouvi muito um disco dela, que me fez pensar: “Caracas! Isso também é cantar!”, Yoko Ono, aquele disco Fly, muito, muito maneiro; e Noel Rosa.

Bruno Cosentino – Você falou que, apesar de ter ouvido pouco Yoko Ono, ela te marcou bastante. Eu quero saber o seguinte… Eu tenho uma relação com a arte de experimentação formal sempre muito decisiva; no entanto, não é aquilo que eu vou ouvir diversas vezes na minha vida. Pelo contrário. Existe até uma lógica inversa. Aquilo que eu vou ouvir muito, com o que vou ter uma relação vertical, será a arte muito bem acabada formalmente, mas que não pese a mão na inovação ou experimentação ou que não seja de vanguarda, para usar esse termo mais antigo. Para você, isso faz sentido?

Luís Augusto – Pois é, especialmente com música, talvez. Depende muito do meu humor. Especialmente de humor para criar. São raras as vezes em que eu paro para ouvir música apenas. Mas eu geralmente produzo em função da música. Às vezes, música clássica, coisa que eu ouço muito, para leituras, ou então para pintar. É praticamente certo que eu esteja ouvindo algo quando eu pinto. Eu sempre ouço música. É uma relação muito viva.

Bruno Cosentino – Eu percebo que no seu processo criativo estão bem presentes duas forças: o improviso e a construção. Como se dá a tensão entre essas duas forças?

Luís Augusto – Elas são complementares. Mas é uma questão de energia também. Qual é o grau de energia com que você está? Às vezes, eu termino de cantar uma canção e fico ainda uns cinco minutos pulando, aconteceu alguma coisa ali… A questão é fazer esse negócio acontecer. Claro que, em uma canção, você precisa de um tempo para experimentar palavras, você tem aquele jogo de “isso vai encaixar, não, volta, vamos lá”. Mas você tá ainda nesse exercício do transe. Eu não descarto a questão do transe, do ritual; no meu caso é vir aqui, sentar nesta cadeira, estendo um braço está meu violão, estendo o outro está meu pincel, e qual é a energia daquele dia também? É nela que eu vou fluir. E tem coisas no processo que eu me censuro: “Não é por aí que eu quero ir”. Às vezes você coloca uma palavra e pensa: “Vou ser mal interpretado, não é isso”. Você vai percebendo e vai dando a forma até o momento em que você diz: “É isso, não tem mais como. Lavo minhas mãos!”

Bruno Cosentino – E esse disco que você gravou na [Audio] Rebel, fala dele.

Luís Augusto – Esse é um disco que junta algumas das minhas composições desses últimos 10 anos, praticamente. Tem a produção do Bernardo [Oliveira], do [Negro] Leo e dos músicos que me acompanham, do [Eduardo] Manso, do [Renato] Godoi, do [Felipe] Zeni; os caras fazem tudo. E tem também o Vovô Bebê e o Felipe Ridolfi. O nome do projeto é Amefrican Grunges. É um disco de rock. Foi gravado na Audio Rebel semanas antes da pandemia. Nós tínhamos uma perspectiva, e o disco está agora ganhando forma dentro dessa temporalidade. Foi um dos momentos mais radicais da minha vida. Foi quase como entrar num Boeing e decolar. Os caras são muito bons e foi uma experiência incrível, além de ter sido a primeira vez que eu fui pro estúdio. O engraçado é que tínhamos feito dois ensaios, sexta e sábado, e sentamos a pua na segunda, terça e quarta para gravar. Eu gritei horrores no sábado e fiquei sem voz. Então, foi uma loucura! Chegou domingo, e de dois em dois minutos eu aplicava própolis na garganta. Acho que o resultado vai ficar bem legal. Tem uma sonoridade bem única e os meninos são incríveis. Em meados do ano deve estar saindo pelo selo do Quintavant [QTV].

Bruno Cosentino – Eu queria voltar em um lance. Eu lembro que, quando você fez a capa do meu disco, você foi lá em casa, a gente conversou bastante, e você me disse que estava fazendo um corre de mostrar as suas pinturas para algumas galerias. E, no início do nosso papo aqui, você falou que é um outsider e que a questão do mercado de artes é complicada. Sabemos que o mercado nada tem a ver com o fazer artístico e tampouco é sua função principal avalizar ou legitimar a qualidade da produção — ainda mais no mercado de artes, em que a especulação mercantilista come solta. Eu quero saber de você o que deu daquela sua investida nas galerias? E outra coisa: quanto estar fora do mercado de arte te afeta?

Luís Augusto – Uma questão: o que eu tenho de divulgação do meu trabalho deve-se principalmente à música. Foram capas de discos que eu fiz, entendeu? Praticamente isso. Capas para você, para o Chinese Cookie Poets, para o Negro Leo e para o Vovô Bebê. Participei no máximo de uma coletiva no Parque Lage, de serigrafia, em 2008, e participei dessa do ano passado, do Parque Lage, dos alunos.

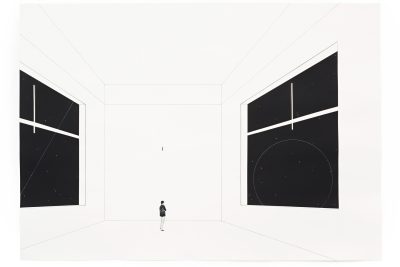

Bruno Cosentino – Você também fez o cenário do Chinese Cookie Poets [banda formada por Marcos Campello, Felipe Zenícola e Renato Godoy].

Luís Augusto – Fiz o cenário e fiz um cenário também pro Leo, lá no Odeon… ficou bem bonito! Minhas aparições no campo foram essas. E, de fato, tentei. Eu tinha uma pessoa que conhecia o campo e me conduziu a ir falar com algumas galerias. E não deu em nada. Não sei como é, mas não foi. Ou seja, nem quando eu tinha as costas quentes… Então, participar você quer participar, no sentido de que você quer escoar as coisas. Você quer que vejam, que discutam. Você acha que tem alguma coisa para dizer, para além de ficar fazendo post no Instagram para os seus amigos. Legal, os seus amigos gostam de você, parabéns! Mas a gente tá falando de encontrar outras pessoas. Quero poder encontrar um público, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre aquilo. E você precisa divulgar. Não é só uma questão de vaidade, no sentido de: “Aí, vou fazer um nome e vender obras a 100 milhões de reais!” Não se trata disso. Tanto é que eu continuo a produzir, apesar disso. Eu não sei qual o critério.

Bruno Cosentino – Você não sabe o critério?

Luís Augusto – Eu realmente não sei, mas, que tem, tem. Não é claro.

Bruno Cosentino – Eu concordo com o que você disse. O desejo de escoar o que a gente faz para um público numeroso ou que pelo menos vá para além dos amigos também obedece para mim a uma função religiosa da arte. O Tolstói tem uma definição de arte que eu acho bonita. Ele diz que a arte é como se fosse uma língua, mas, diferente das palavras, que usamos para comunicar ideias, a arte comunica sentimentos e sensações. E ele diz que, por isso, quanto maior o contágio — isto é, a quanto mais gente chegar —, mais êxito terá a obra. A tensão acontece porque esse desejo, muito genuíno, de partilhar o que se faz é um desejo que passa pelo contexto comercial de economia de mercado, cujos preceitos são outros — inclusive, e cada vez mais, por uma questão sociológica forte, dos contatos, do networking, dos feats, etc.

Luís Augusto – Claro que uma das coisas que me prejudica muito é o fato de estar no interior. Porque uma das dinâmicas é você ir às galerias, vernissages, você aparecer e se apresentar. Tem essa coisa do presencial, que com a pandemia deu uma desterritorializada. Agora as pessoas estão revendo esses espaços tanto físicos quanto virtuais. Então se deve também a isso, à distância, eu não posso negar. Eu estou em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos.

Bruno Cosentino – La cena soy yo [risos].

Luís Augusto – Eu não posso dizer que eu conheço todo o mundo, mas não é tão grande.

Bruno Cosentino – Luís, obrigado, adorei falar contigo.

Luís Augusto – Eu que agradeço.