Fotos de Leka Mendes

Tramas da Cidade

Depois de onze anos vivendo longe de Ribeirão Preto, quando retornei para a cidade, alguns lugares tinham desaparecido. Bairros inteiros foram construídos, e os problemas de uma cidade que acabou de alcançar o status de “cidade grande” surgiram como em um passo de mágica macabra. Como em todas as cidades médias e grandes do Brasil, Ribeirão Preto passa pela seara da degradação ambiental e decadência do seu Centro. Edifícios que são símbolos da verticalização ribeirão-pretana (anos de 1930-1960) encontram-se abandonados, sem uso social, além de palacetes e casarios que são referências da Belle Époque e que também se encontram no mesmo estado de abandono, ou desapareceram no espaço das demolições que, à surdina das altas horas, aconteceram sem que um só ouvido ou olho mais atento tentasse impedir. Assim, os vazios pouco a pouco foram tomando o centro de Ribeirão Preto.

O vazio sempre é preenchido. Sem a mediação e ocupação desse mesmo espaço com políticas públicas, planejamento urbano, a fim de desenvolver novas potencialidades e descobrir a sua vocação, o Centro de Ribeirão Preto vai sendo ocupado pela população em situação de rua. Hoje, segundo dados de 2018, somam três mil indivíduos que estão espalhados pela cidade. Aos poucos, o Centro vai perdendo sua “centralidade” em meio à avalanche da especulação imobiliária e da indústria da construção civil que (re)cria novas espacialidades, privatizando e selecionando novos usos e quem poderá usufruir dos benefícios dessa “nova cidade” que surge a partir de outros vazios que vão atender às demandas de mercado.

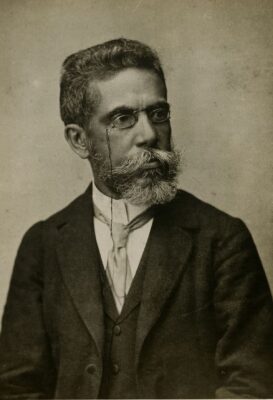

As minhas reflexões são compartilhadas a partir de um olhar estrangeiro para a cidade em franco crescimento (Georg Simmel, 1858-1918). Não deixando de ser realista para os problemas crônicos e estruturais da cidade, sou também um entusiasta quando percebo mudanças interessantes nos termos do uso e ocupação de uma região degradada como o Centro de Ribeirão Preto.

Poderíamos destacar a organização e a ação da sociedade civil organizada para a ocupação de espaços que outrora estiveram abandonados, sem uso social, a começar pela ação da classe teatral e do audiovisual que, depois de tanto tempo, transformou espaços de um antigo galpão num centro de formação e apresentação teatral e uma antiga cervejaria em um estúdio de cinema. Temos que destacar a ação da sociedade civil organizada através do órgão de defesa do patrimônio cultural da cidade de Ribeirão Preto na preservação dos poucos imóveis ainda existentes na região central, que vem retomando, de forma marcante, os vestígios do que foi a paisagem precedente.

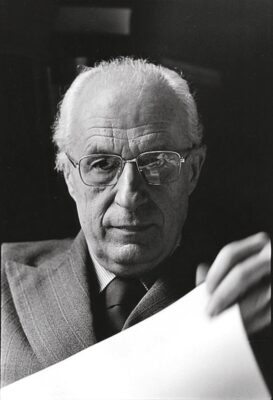

O arquiteto e historiador da arte Camilo Sitte (1843-1903) diz que “o planejamento urbano deve levar em consideração o princípio não só do ordenamento, também seu volume, princípios artísticos (forma) que caracterizam diferentes fases da produção humana no campo material, da técnica e da tecnologia e dos diferentes saberes, a presença humana deixa seus rastros” – esse seria o fio condutor da memória e da identidade de um povo. Karl Marx (1818-1883), na sua obra O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, faz uma crítica à grande reforma urbana realizada por Luis Napoleão Bonaparte na cidade de Paris, dizendo que, ao “varrer do mapa” os bairros populares com suas construções medievais e modos de vida tradicionais, conseguiu destruir também parte da herança cultural dessas comunidades que lá viviam, facilitando o controle social, já que as referências de identidade foram perdidas (Quem sou? Para onde vou?). Se não existem rastros da memória social, não há resistência a qualquer tentativa de controle.

A cidade é o lugar da disputa, onde classes sociais, comunidades, ideologias, culturas se misturam, dialogam no tecido urbano. A cidade é construída segundo os princípios das demandas de uma sociedade. Sabemos, é certo, que, na história do urbanismo brasileiro, sempre prevaleceu o interesse privado. Na esfera pública, com seus largos espaços vazios gerados pelos governos autoritários, o público e o privado tornam-se ou confundem-se conforme os projetos são pensados para a cidade, que ora não atendem à cidade com os serviços básicos como saneamento, moradia, segurança e saúde, ora são responsáveis pelo desaparecimento do patrimônio cultural em detrimento de interesses privados. A cidade também é o lugar do encontro, das vivências, contato com as diferenças e da participação ativa do cidadão.

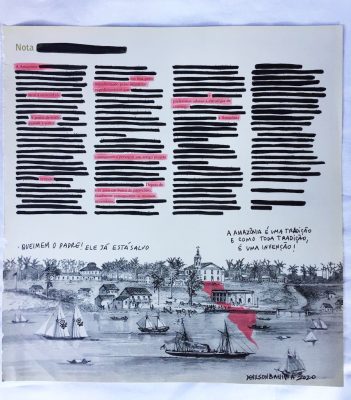

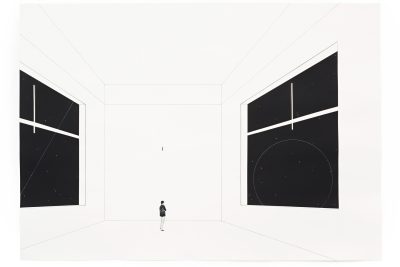

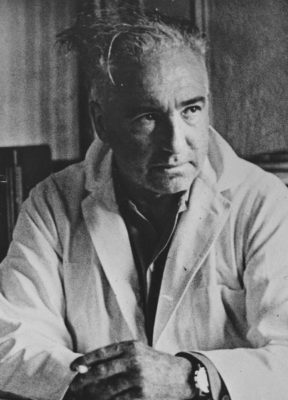

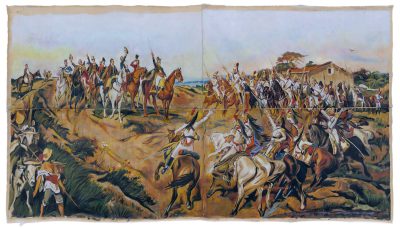

Escola Normal, de Marcelo Amorim.

Rastros da arte: a exposição Habita-me

É nesse contexto que me inseri na exposição de arte contemporânea Habita-me como um estrangeiro. Sem ser um outsider, mesmo sendo carioca, passei boa parte dos meus anos nessa terra, mas o distanciamento, por algum tempo, criou um olhar diferente, não só para a cidade, mas também para o seu povo, seu modo de pensar e agir. Fiquei surpreso quando recebi a notícia, no Museu de Arte de Ribeirão Preto, onde desenvolvo um trabalho junto ao setor educativo, que o Palacete Jorge Lobato tinha sido restaurado e que, no dia 24 de agosto, abriria suas portas para a exposição de artistas de São Paulo e de Ribeirão Preto que teriam como proposição estabelecer o diálogo das suas obras com o espaço arquitetônico e com a memória que reside nesse palacete.

A convite da artista Silvia Jábali, idealizadora e produtora do projeto, com curadoria de Paula Borghi, aceitei o desafio de trabalhar como mediador na exposição Habita-me. Para mim, foi um enorme desafio. Há quatro meses em Ribeirão Preto, tive que sair do conforto de um cidadão comum para entender o contexto paulista e ribeirão-pretano. Lembro-me que, há muitos anos, mudava de calçada antes de me aproximar do Palacete Jorge Lobato. Para quem não o conheceu antes da restauração, era chamado pelos transeuntes da Rua Álvares Cabral, endereço do Palacete, como “o lar dos gatos”, “favela dos gatos”. Por estar desocupado por tanto tempo e sem manutenção, exalava um cheiro que incomodava antes mesmo de passarmos em frente. Curioso, um lugar que outro momento era um dos símbolos da propriedade gerada pelo café, o Palacete Jorge Lobato, tornara-se mais um entre tantos imóveis da região central da cidade que se encontrava vazio, em ruínas, e sem o uso social que dá sentido à existência de uma construção.

Adquirido em 2016 pelos irmãos Hector e Ingrid Sominami Lopes, eles logo empreenderam a restauração, que ainda está em fase de conclusão, depois do Quarteirão Paulista, conjunto histórico arquitetônico composto pelo Teatro Pedro II, o Palacete Meira Júnior (onde está localizada a choperia mais famosa do Brasil, o Pinguim) e o antigo Palace Hotel (hoje Centro Cultural Palace), para estabelecer mais um marco de recuperação do patrimônio histórico edificado no centro de Ribeirão Preto.

Os preparativos para a abertura foram interessantíssimos! Um lá e cá para a montagem das obras no espaço do Palacete. Na verdade, todos nós estávamos descobrindo pouco a pouco os pedacinhos, os lugares escondidos e as linhas arrojadas do madeiramento, os vitrais, a fachada, os pisos de mármore europeu e a madeira de lei.

Para os artistas de Ribeirão Preto, aquele lugar era uma descoberta, uma incursão nas entranhas do tempo de uma cidade que não mais existe e que, talvez, pudesse ser desvendada e recuperada através de suas paredes, seus vitrais e suas jabuticabeiras quase centenárias. Já para os paulistanos, uma doce aventura no tempo e no lugar, desvendando a memória do outro, isto é, aqueles que são da terra, de fato, é algo interessantíssimo, pois o café, fonte dos recursos que deram origem àquele palacete, diz respeito a uma história comum de ribeirão-pretanos e dos paulistanos.

Pois bem, é o café, origem da projeção nacional e internacional de Ribeirão Preto entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, que deu forma à trama de tijolos, azulejaria, piso, vitrais, materialidade que se misturou às obras dos artistas: instalações, pintura, escultura, performance, fotografia. Numa relação simbiótica, estabeleceram o discurso da incorporação do tempo, da arquitetura, do lugar (leia-se o espaço carregado de vivências e memória), procurando captar os sons do Palacete.

Pouco a pouco, como subindo uma escadinha para ter acesso a cada “piso da história” de Ribeirão Preto e do modo de vida que lá existia há noventa e seis anos, as diferentes linguagens se ramificaram, penetrando o espectro da casa, se apropriando também do que restou da história da cidade – como no trabalho da artista ribeirão-pretana Adriana Amaral. Através da fotografia e da projeção, ela utilizou o recurso analógico para fazer os registros da casa, o olhar da janela do Palacete Jorge Lobato, buscando, através dos pontos de fuga, manipular a imagem e os próprios vestígios do tempo que ainda residem no Palacete, captar e recuperar o tempo e a paisagem que não mais existem, criando um simulacro para o espectador, fazendo-o pensar que os registros fotográficos, bem como a projeção, eram imagens produzidas na época em que a residência era habitada pela família Lobato. Tais conexões formaram uma grande rede mental, tecendo a trama temporal da cidade e o Palacete como uma referência importante para vivenciar o passado.

O trabalho de Marcelo Amorim, assim como o de Adriana Amaral, cria raízes profundas no espaço da sala de recepção – chão, paredes, madeiramento, janela – e parte de uma reflexão crítica do sistema educacional brasileiro – ainda voltado para a doutrinação comportamental, ainda desvinculado das demandas da sociedade brasileira contemporânea – para nos fazer repensar o papel da escola na vida e na cultura brasileira. Amorim utiliza o mobiliário (carteiras de escola enfileiradas) numa sequência binária, onde as carteiras unidas e vigilantes nos passam a ideia de um só corpo. A imagem da Série de leitura Proença, livros didáticos utilizados massivamente entre os anos 1920 e 1950 no Brasil, com fim de difundir os ideais republicanos, doutrinários, em especial na chamada Era Vargas (1930-1945), nos coloca no campo reflexivo sobre o papel da escola como espaço de formação e reprodução ideológica.

O ato de habitar

O ato de habitar tem dois sentidos na língua portuguesa. No transitivo direto, significa “ocupar como residência; morar”; no transitivo indireto, “prover de habitantes; povoar, ocupar”. O Palacete foi o lugar de residência e morada da família Lobato, o lugar como espaço de vivência, experiência, espaço simbólico de uma conjuntura política, econômica, social e cultural de Ribeirão Preto.

Depois de duas décadas desocupado, esquecido no seu tempo, a paisagem em seu entorno mudou rapidamente: os palacetes e sobrados da vizinhança desapareceram, dando lugar aos edifícios; o endereço deixou de ser nobre, sendo hoje uma região que reflete a diversidade social, ponto de intersecção das diferentes classes sociais, com comércio popular, bancos, lojas mais “grã-finas” e o já conhecido problema de segurança pública. O tempo da história se fez presente, avançando de forma implacável, seguindo o ritmo da humanidade, as coisas, a natureza, as relações do ser humano.

Segundo Paul Ricœur (1913-2005), “a memória é a celebração, nos traz o significado de algo que aconteceu, existiu e existe, resultado das relações humanas e essas com a natureza, que dá legitimidade às nossas atitudes no tempo presente, que representa a realidade para si e para os outros”. Através da iniciativa dos quatorze habitantes, o Palacete Jorge Lobato passou a ser habitado. Os trabalhos propuseram a simbiose, o enraizamento; penetraram, de forma orgânica, a materialidade do Palacete, (re)estabelecendo-o como alguém que deixa os rastros das experiências e vivências naquele lugar e ocupando não só a matéria, mas também o silêncio, simbolizado pela desocupação de muitos anos.

O trabalho de Carla Chaim, “Campo Neutro”, vincula-se a essa trilha da experiência do tempo vivido quando (re)constrói os caminhos, os vestígios daqueles que lá estiveram e daqueles que agora ocupam o espaço, com a proposição artística e o público que teve a oportunidade de ter um lugar que, num outro momento, esteve desabitado. Chaim materializa tais vestígios em duas salas do piso superior; uma através do pó de grafite aplicado no piso de madeira, em linhas retas, passando-nos a sensação de linearidade, ao mesmo tempo sem ponto de chegada ou partida, caindo no infinito, como o tempo, a história (que é cíclica) e a própria memória, que pode ser imortalizada. O vídeo é apresentado como o “espelho nosso de cada dia”, como num ponto de reflexão ou inflexão, onde podemos olhar para nós mesmos, percebendo nossos trajetos e percursos, onde a ação da nossa existência de forma alguma pode ser linear ou, simplesmente, onde de tempos em tempos podemos revisitar a nossa memória.

No piso térreo, ao fundo, no espaço da antiga cozinha da casa, a dupla Deyson Gilbert e Leopoldo Ponce, assim como Carla Chaim, se apropriaram dos escombros, paredes, piso, teto, que possibilitam dar visibilidade ao processo de restauração do Palacete Jorge Lobato. Gilbert e Ponce conseguem nos fazer entender, através de grandes e pequenas escalas do seu trabalho, a ação transformadora do tempo, os vestígios que deixamos – das nossas preferências pessoais por objetos, utensílios do dia a dia, à religiosidade –, representados pelas peças de madeira suspensas na parede ou pelas ferramentas utilizadas no processo de restauração do Palacete, celebrando seu processo de revitalização, de volta à vida, com uma nova função e, ao mesmo tempo, a tentativa de reconstituir a materialidade da casa.

Saindo através de uma enorme porta de madeira sustentada por um pé direito duplo, a sensação é de uma “saída abrupta”, mas necessária, para sermos confrontados com uma pequena, porém simbólica, construção de um orquidário, muitas vezes confundido com uma capelinha pelos visitantes da exposição. O orquidário também divide o espaço com jabuticabeiras e outras espécies originárias da época da construção do Palacete, também uma referência ao gosto e ao cotidiano dos seus antigos moradores.

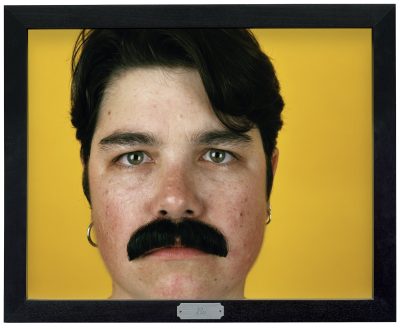

A curiosidade despertada pela formosura do antigo orquidário nos convidou a imergir naquele pequeno espaço. Ao entrar, o espectador tinha uma surpresa, as referências de corpo, sexualidade, gênero, sexo, o universo homoerótico explorados no site-specific “Borboleta Radio Passiva”, de Marcelo Brasiliense. A obra era ora confrontada por olhares curiosos, ora trazia incômodo devido às discussões apresentadas (tradição, conservadorismo religioso, homofobia), o que muitas vezes se manifestava na fala do público, em reações mais inflamadas no espaço da exposição ou na rua, com declarações de ataque à comunidade LGBTT. A obra de Marcelo Brasiliense traz à discussão um tema político, social, cultural, artístico e convenientemente contemporâneo.

Os quatorze habitantes disseram à casa que o tempo da história mudou. A própria estrutura onde a obra fez residência deu o suporte necessário para que ela se enraizasse como as espécies vegetais que estão no seu jardim.

Dando continuidade ao percurso pelo jardim, encontramos os trabalhos de Simone Moraes, Estela Sokol e Pedro Gallego. O trabalho de Simone Moraes estabelece uma singela comunicação com a casa e seu ambiente externo, restabelecendo laços afetivos e temporais, trazendo referências ao modo de vida da casa, o jardim, o universo feminino, as rosas e as árvores, que encontravam-se numa situação de reclusão e cumplicidade com seus primeiros habitantes. As noventa e seis rosas plantadas na performance da artista – anos contados da casa – na terra “vermelha” do jardim também nos remetem à memória feminina, na figura de dona Ana Junqueira Lobato, e o lugar das mulheres de sua época: a reclusão e a vida ditada por rígidos padrões de comportamento, onde o espaço da casa, no caso da elite cafeeira, imitava os padrões da boa arquitetura europeia: o jardim era o lugar da beleza, saúde e o passatempo de algumas senhoras no cuidado com as plantas. Ao identificar cada espécie de planta e árvore no jardim, Simone Moraes também fez uma terna homenagem à casa e seus primeiros habitantes. Às 15h, sob o reflexo da luz do sol, a frase “Rosa é uma rosa”, referência ao poema de Gertrude Stein, é projetada na parede da fachada do Palacete, fechando o diálogo sutil e singelo com a casa.

A instalação de Pedro Gallego, “Objetos autoportantes”, no térreo do sobrado do antigo dormitório dos funcionários do Palacete Jorge Lobato, traz referências do universo midiático, como programas e séries de televisão da década de 80 e 90, distribuindo suas peças sobre o corpo do espaço expositivo, tentando se conectar com o público através da memória afetiva trazida por esses ícones da cultura popular. A obra exibida na abertura da exposição, “Screensaver”, que consiste em várias colagens de imagens representativas da cultura pop, não só nos fala da velocidade de produção e disseminação de imagens no mundo digital, mas também da produção em série e a manipulação dessas imagens, criando ícones para a indústria cultural e o mercado midiático.

A obra de Estela Sokol, assim como o trabalho de Simone Moraes, trilha o caminho de um diálogo silencioso. Partindo do espaço interno para o externo e vice-versa, “Rosa da janela” se movimenta no sentido da projeção de uma memória que tem a pretensão de se mostrar para o público. Cada peça que se espalha no jardim é como fragmentos de um quebra-cabeça, memórias que existem e podem ser tocadas e (re)organizadas, reatando o cordão que une presente e passado.

Subindo alguns degraus da escada, encontramos o hall do Palacete, piso de mármore italiano, e, à esquerda, a antiga sala de música e piano de Silvia Lobato, filha mais velha de Jorge Lobato. Nesse cômodo está a instalação de Nino Cais, “Depois da Luz”. Ele coloca a escultura no universo expandido; peças, partes de um momento de celebração, corpos e objetos se confundem, se espalham sobre o chão da sala. Cada fragmento dos objetos que compõem a sala são representativos, testemunhas daquilo que não mais existe. O vinho, com seu odor e sua decomposição frente ao tempo, dá um caráter orgânico e sinestésico – o vinho, como os sólidos espalhados pela sala, se expandiu a ponto de tocar o público. Poderíamos considerá-la como a “instalação dos sentidos”.

Olhando para cima, vemos as escadas de pinho de riga que dão acesso ao segundo piso, assim com uma bela visão para o vitral representando São Jorge – até então, não conhecia a imagem do santo sem o cavalo e liquidando o dragão, mas, segundo um visitante, é assim que São Jorge é representado na Irlanda.

Chegando ao segundo piso, nos deparamos com a instalação de Claudio Cretti, que utiliza diferentes materiais para compor sua escultura – mármores, madeira, chumbo, borracha, pedra. Como uma grande vara de pescar, a tridimensionalidade da obra nos convida a compartilhar seu espaço, o espaço da casa, como se tivesse a intenção de pescar o público, chamando sua atenção.

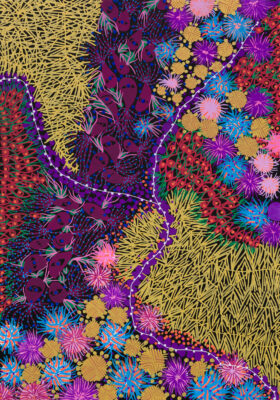

A artista Silvia Jábali traz um dos suportes mais antigos da história da arte, a pintura, como meio de referenciar o lugar da obra, buscando suscitar a discussão do espaço da arte, a quebra da tradição, ao suspendê-la a partir do chão com bases de pedra, deixando-a escorada na parede em vez de pendurada nela. Sua pintura orgânica distribui cores e formas, remetendo-nos à onipresença do passado e das personagens que habitaram o Palacete Jorge Lobato através de figuras soturnas e disformes.

A jovem artista Yasmin Guimarães, assim como Silvia Jábali, utiliza a pintura como suporte para sua obra. Recorrente na história da arte, o tema da paisagem nos remete ao imaginário e ao sonho, como se a artista quisesse nos convidar a recuperar, a partir da janela do Palacete Jorge Lobato, o “olhar da janela”, buscando estabelecer, a partir de dois tempos, passado e presente, vínculos afetivos com a história e a memória da casa.

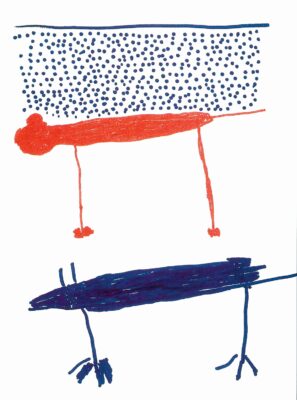

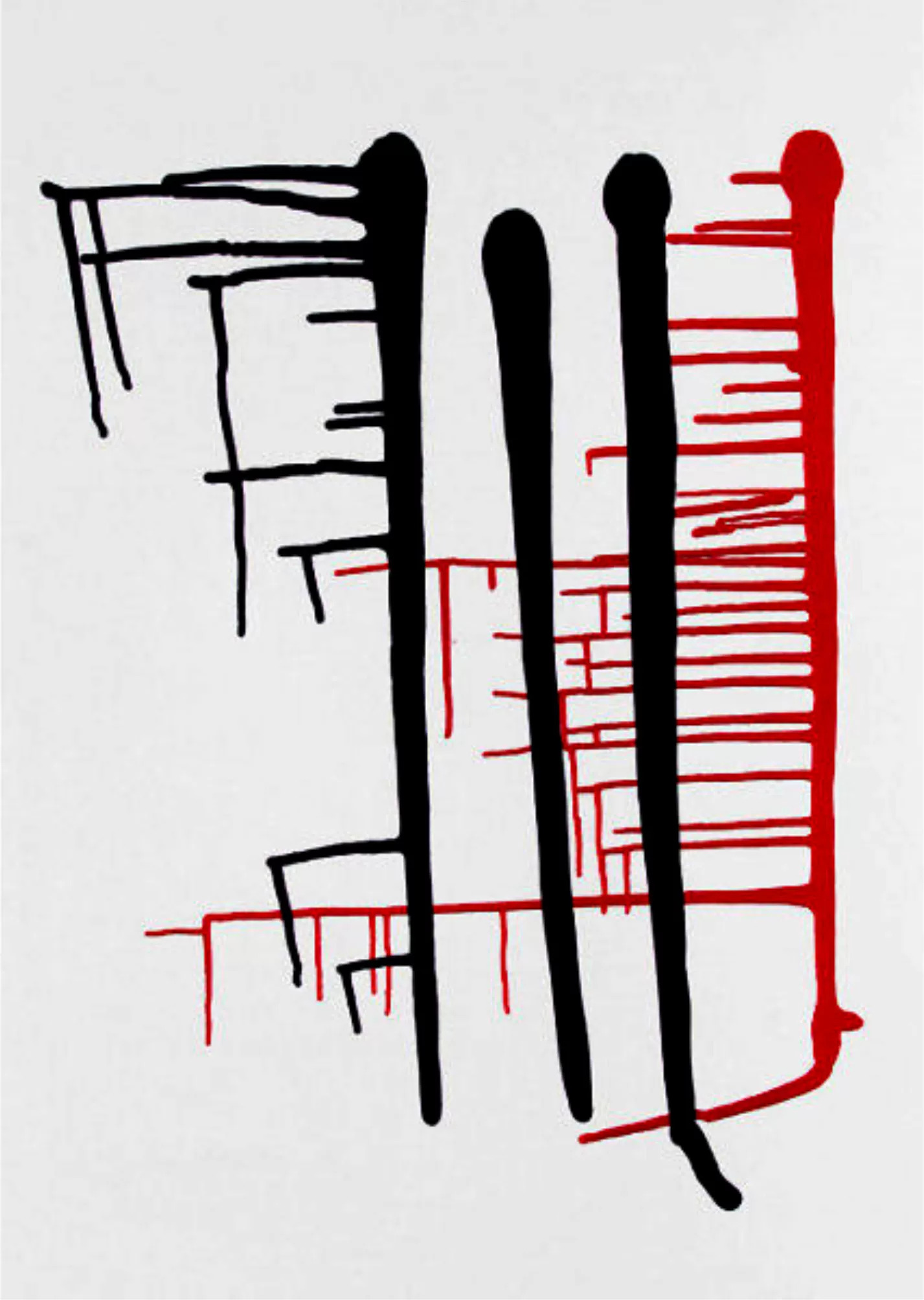

Já Keyt Mendonça tem a linha, o ponto e a tinta negra sobre o papel branco como os principais elementos para a construção de sua obra. É bonito observarmos como ela consegue, com tão poucos recursos, construir imagens tão complexas.

Outros habitantes

Há algum tempo trabalhando na área de preservação do patrimônio histórico, confesso, mesmo com o olhar estrangeiro, me causou grande surpresa não só a visita de centenas de ribeirão-pretanos à exposição, mas como estes guardavam em relação ao Palacete Jorge Lobato um carinho, memórias de infância, demonstrando curiosidade e surpresa quando o imóvel foi restaurado e aberto ao público.

Interessante pensar que a arquitetura, a história, a memória e o imaginário dos visitantes foi um convite à exposição. O mesmo poderíamos dizer em relação à exposição, que foi um convite para aqueles que não conheciam a história do Palacete Jorge Lobato.

Mesmo sendo um espaço privado, o público se apropriou, se relacionou, digamos, com a materialidade e a memória do lugar. Diferentes faixas etárias, classes sociais, gente de várias partes da cidade, inclusive da região metropolitana, turistas, passaram pela exposição.

Num momento em que a sociedade civil vem se organizando para a defesa do patrimônio cultural de Ribeirão Preto, foi curioso perceber a alegria, satisfação e celebração da população ao ver o Palacete Jorge Lobato protegido e restaurado. Tanto descaso com a preservação dos bens históricos da cidade não corresponde à opinião da população sobre o tema.

Ao fazer a mediação entre as obras, o palacete e o público tiveram acesso à memória do lugar sobre diferentes perspectivas: descendentes dos empregados da casa, membros da antiga aristocracia cafeeira, ambos compartilharam histórias sobre os modos de vida da primeira metade do século passado, suas vivências no Palacete, assim como o contato com a família Lobato. Foi interessante perceber o nível de vinculação da história de muitas dessas pessoas que por lá passaram com o Palacete: “quando eu era criança, sonhava entrar no jardim e conhecer a casa por dentro”, “casa tão bonita, uma judiação ter ficado abandonada por tanto tempo”, “bom saber que os proprietários estão nos dando a oportunidade de ter acesso a esse lugar tão bonito”, “precisamos ter ações positivas como essa em Ribeirão Preto, precisamos preservar o pouco que restou do patrimônio histórico em nossa cidade”, “perfeita essa mistura de um lugar tão bonito, que faz parte da história da nossa cidade, com a arte; isso deve permanecer, a região central de Ribeirão Preto precisa de ações como essa”.

Percebe-se a valorização da comunidade em relação à importância do tombamento e preservação dos bens históricos. A cultura material e imaterial é representativa de uma comunidade específica ou do conjunto de uma sociedade que compartilha uma história em comum. A crítica de arte, arquiteta e historiadora da arte Françoise Choay, na obra Alegoria do Patrimônio (2006), diz que todo objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem que tenha sido destinado para esse fim, ou seja, todo artefato humano, técnica, modo de vida, costumes, arte, pode ser investido de uma função memorial.

Os novos habitantes circularam, estabeleceram a conexão com o passado e o presente através de todos os sentidos. Nessa relação sinestésica com o Palacete Jorge Lobato, homens, mulheres, crianças, idosos, pobres e ricos tomaram para si esse bem representativo da história econômica, política e social da cidade de Ribeirão Preto.

Quanto à função social da arte, esta aconteceu onde foram estabelecidas conexões históricas e artísticas, utilizadas como um meio para conectar o público no aspecto espaço-temporal, exercitar diferentes leituras do presente e do passado, a importância da preservação da memória, de quando a utopia de uma jovem cidade que nascia dos ramos de café se concretizou no que hoje é Ribeirão Preto.

A memória social foi despertada através dos gatilhos disparados pelas obras, como a instalação de Marcelo Amorim, “Escola Normal”, fazendo os mais velhos compartilharem com os mais novos, filhos e netos e até bisnetos, “como as coisas funcionavam naquele tempo” – o que também ocorreu na obra de Nino Cais, “Depois da Luz”, fazendo suscitar no imaginário do público as festas da elite cafeeira no suntuoso Palacete. O espaço privado tornou-se um espaço público (acesso livre), lugar da esfera pública, onde os assuntos da cidade, seus problemas e soluções, a preservação de sua memória cultural, foram discutidos pelo público à luz das experiências proporcionadas pela exposição Habita-me e da arquitetura, que se tornou elemento simbiótico, parte do discurso de cada uma das obras expostas.

A exposição, fruto do intercâmbio de artistas de Ribeirão Preto e São Paulo – que aconteceu paralelamente ao 43º Salão Nacional Contemporâneo de Ribeirão Preto no Museu de Arte de Ribeirão Preto, também um edifício histórico e contemporâneo do Palacete Jorge Lobato –, foi um dos marcos da ação artística na cidade, inaugurando um novo tempo para a reflexão sobre o papel da arte no espaço urbano, seu papel político e sua função social em tempos tão sombrios.

Em relação à importância do passado como pré-condição para assegurarmos nossa identidade cultural, existirmos e definirmos os próximos passos, o filósofo Walter Benjamin (1892-1940) diz que “a verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido”.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista