O termo em inglês work in progress serve, na arte, para se referir à publicação gradual do processo criativo de uma obra. Ou seja, antes que ela tenha sido terminada. Mas quando uma obra está, afinal, terminada? Essa já é uma outra questão. É comum ouvirmos depoimentos de artistas que dizem não saber quando, e que optam por abandoná-la, mesmo julgando-a inacabada. De todo modo, em algum momento, seja ele cercado de ansiedade ou de autoconfiança, o artista põe termo à sua criação, ao que se segue a publicação. Tornar a obra pública é tirá-la do estado de virtualidade em que existia até então e fazer dela coisa entre as coisas no mundo e entre a gente.

A obra de arte existe em dois âmbitos: o do criador e o do público. O artista cria o objeto e, uma vez publicado, sai de cena; a obra passa a ganhar novos sentidos aos olhos do público. Ela não perde o lastro, mas alça voo. Assim, a publicação é um divisor de águas, posto em xeque, no entanto, com a internet, que, pelo fato de permitir publicações real time, conforma um tipo de produção artística e de fruição apressada e sempre ansiosa por novos posts.

Penso na indústria fonográfica. É surpreendente notar que, na época em que se prensavam discos, cantores e compositores, conforme o contrato com as gravadoras, lançavam um novo álbum a cada dois ou três anos. Hoje, quando os artistas detêm os meios de produção — e, é de se supor, poderiam obedecer a um chamado interno de criação, de escala não industrial —, há, contudo, uma profusão de lançamentos, determinada não mais pelas gravadoras, mas por um estado psicossocial difuso ávido por novidades.

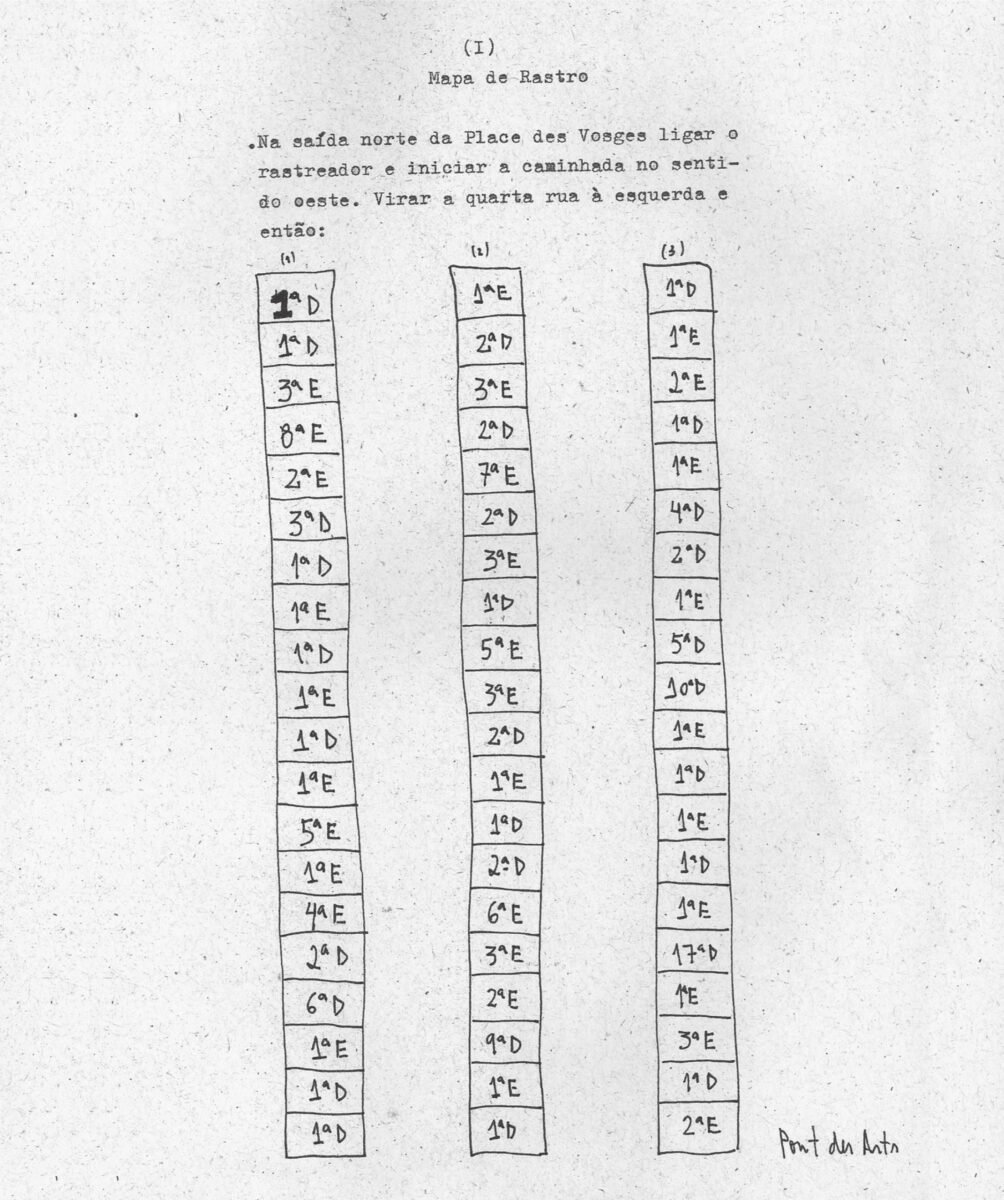

Sendo assim, o in progress ganha relevância. Uma canção, por exemplo, até ser gravada em um álbum, pode passar por diversas publicações: o momento da composição (normalmente postado em versão crua, de voz e instrumento), os ensaios para a criação de arranjos com a banda, as gravações, a sessão de fotos para divulgação, a arte gráfica da capa, a gravação do clipe etc. — as várias etapas do processo de feitura da obra podem ser acompanhadas no stories do Instagram ou no feed do Facebook. Acontece de uma canção ou álbum, quando lançados, já não apresentarem novidade aos ouvidos dos fãs. O lançamento, como era antes, perdeu a importância.

Como fazer dessa urgência — que parece ser tão avessa ao tempo subjetivo do labor artístico — um elemento refletido da criação? Essa parece ser a principal pergunta a ser respondida pelo artista hoje. Uma adesão sem crítica incorre no risco de tornar a arte indistinta de todo e qualquer post, que se esgota em segundos e se embaralha na torrente de imagens e mensagens do celular. A arte, ao contrário — e esta é uma de suas principais características —, deve pretender durar no tempo. Criar tradição. Um cânone em construção, aberto aos conflitos: estéticos, econômicos, sociais. Essa é, pois, já outra questão.

Nosso dia passa mergulhado em uma vertigem de estímulos sensoriais. Nossos aparelhos receptivos ultrassaturados não conseguem dar mais conta. Então, como ser um artista hoje se o tempo da criação parece ser roubado por mil ruídos de notificação? Novas formas surgem. Há quem não lance mais álbuns, e sim canções avulsas. Há quem grave clipes ou quem só faça shows (que é, afinal, a principal fonte de renda para os artistas, já que os sites de streaming não lhes pagam mais que centavos por click). Há aqueles que simplesmente abandonaram a vocação, uma vez que não conseguiram ganhar dinheiro com ela. Dessa última, porém, desconfio, porque a verdade é que não se faz arte para ganhar dinheiro.

A falta de concentração e a ansiedade provocadas pelos meios de fruição não se consubstanciam em unidades concretas da experiência subjetiva das pessoas. E o fim da arte — fim, claro, não utilitário — é esse. Algo deve restar no corpo. Ou: será possível adquirirmos experiência quando ela própria é dilacerada no espaço e no tempo? Difícil questão. Mas é com ela que estão à volta os artistas mais engajados politicamente com sua arte. Para alguns, a postura consequente é não coadunar-se com as injunções de seu tempo. Mas: mover-se fora de seu tempo é uma resposta contundente à situação?

As questões por que se dilaceram os artistas com a ausência do público é também parte do processo. Para quem o artista cria? Com a segmentação do mercado, a dissolução dos discursos totalizantes dos meios de comunicação de massa, o consumo da produção artística fica, muitas vezes, restrito aos pares.

O mais comum é que o público das peças de teatro seja composto por atores, atrizes, diretores; os shows de música, por cantores, compositores e instrumentistas; as vernissages, por artistas plásticos; as pré-estreias de filmes, pela gente do cinema. O contágio do público foi minado pelo mercado de nicho, ainda mais afunilado pelo efeito algorítmico das redes sociais. O artista, se quiser fazer parte do mercado como se configura hoje, deve se encaixar na prateleira esperada ou corre o risco de sair de linha. Nada mais limitador para o verdadeiro espírito criativo, sempre insurrecto.

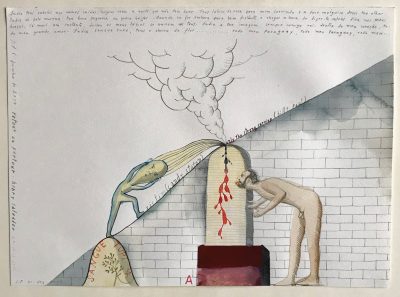

Atrofiado o público, resta aos artistas trabalharem conforme a verdade de sua arte. O processo tende a ser solitário e existencial. A arte muda o artista desde dentro. São indiscerníveis, uma e outra. Dá-se a ver essa transformação nos stories? Não. O artista, no entanto, carece de reconhecimento, de espelhos: os olhos do público. Não é por dinheiro que o grande público interessa ao artista, mas pelo reconhecimento impessoal do seu sentimento ali cristalizado e passado adiante. Aliás, é nesse ponto que o interesse econômico poderia coincidir com a ambição artística: o grande público, ou, em termos de mercado, o público consumidor. Mas a economia de escopo tudo fragmentou, e os reflexos que chegam ao artista são rarefeitos. A vida que salta assim, em canções, pinturas, filmes, é, portanto, solitária, marcada pela grande ausência, mas em círculos menores, fortalecidos de afeto, e mais íntimos, por que não?

Bruno Cosentino é cantor e compositor. Lança no segundo semestre de 2019 seu quarto disco: Bad Bahia