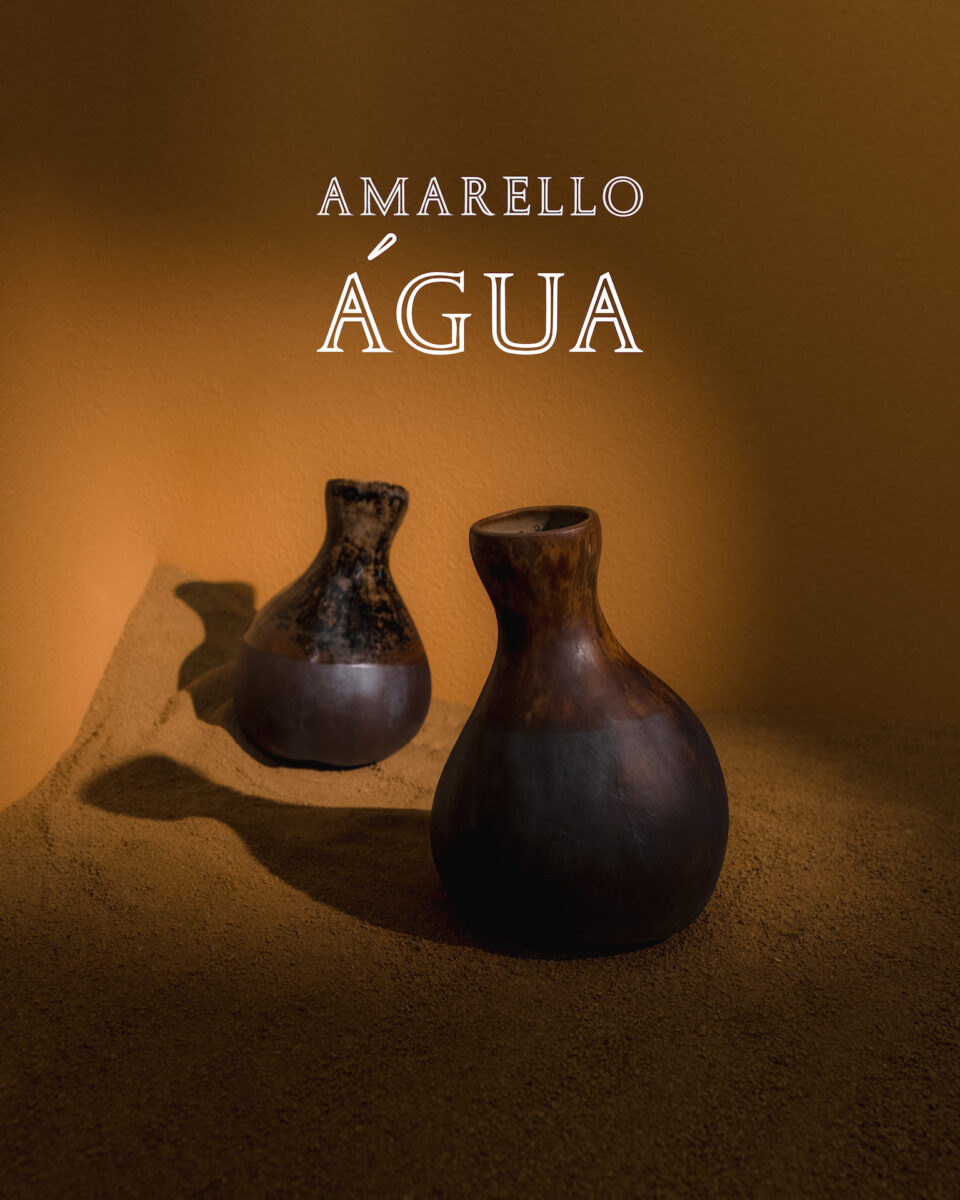

É seguindo por uma estrada de terra, no sopé da histórica Serra da Moeda, que adentramos ao universo das cerâmicas do estúdio Saracura Três Potes. Situados dentro de uma reserva ambiental, Jéssica e Beto vêm desenvolvendo uma pesquisa pouco vista quando o assunto é trabalhar o barro. Tendo a memória como fio condutor, nos deparamos com objetos cercados de histórias da nossa terra, de cascas e sementes à latas de sardinhas usadas como fôrmas de bolo.

Neste Amarello Visita, conversamos sobre os desafios da cerâmica, a visão dos utensílios domésticos como parte da cultura e como a memória pode ser contada no dia a dia de um estúdio rodeado pela natureza.

Como nasceu o estúdio Saracura?

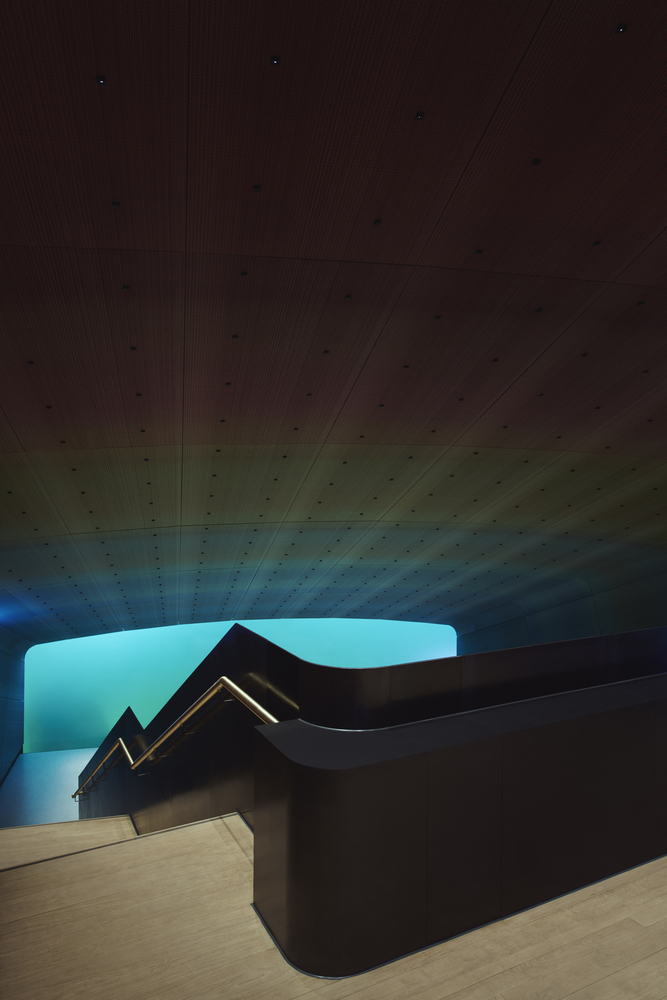

Quando começamos a namorar, em 2014, frequentávamos uma ONG em Belo Horizonte, que é uma casa grande com quintal, e havia lá uma estrutura básica de ateliê de cerâmica, com um forno elétrico. Nesta ONG, Jéssica, que já tinha um trabalho de cerâmica em processo e frequentava ali desde os quinze anos, sugeriu que fizéssemos juntos o que já havia sido iniciado por ela: os copos lagoinha em cerâmica (copos americanos). Começava ali uma parceria. Tínhamos traçado alguns planos de venda dos copos e produção de outros objetos que poderiam fazer parte de uma marca que ainda não sabíamos bem qual era. Nestes encontros, no quintal da ONG, pensando em quais objetos poderíamos fazer além do copo. Começamos a questionar o utilitário brasileiro em cerâmica, o porquê da maioria deles terem formas influenciadas pela estética oriental e europeia, e quais seriam, de fato, os utilitários originais brasileiros e suas formas. Esbarramos quase sempre no termo “utilitário”: aquilo que sugere ser “útil”. Muitas vezes esses objetos em cerâmica são banalizados por estarem no cotidiano, como utensílios do dia a dia. A sua produção costuma ser mecanizada, sem que haja um questionamento de forma e utilidade. Por esses questionamentos, chegamos aos utensílios dos povos originários e sertanejos. Percebemos que, além da cerâmica, havia formas naturais da vegetação local, como cabaças e coités serrados ao meio e transformados em cuias ou cumbucas. Talvez esses tenham sido os primeiros utensílios domésticos brasileiros. Iniciamos, então, uma pesquisa que intitulamos Cascas do Brasil. O estúdio nasceu dessas inquietações. Ainda no quintal da ONG, começamos a produzir as primeiras cerâmicas dessa série de cascas brasileiras, mas não tínhamos um nome para a nossa parceria. Numa ida a uma padaria no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, em algum momento, foi soprado o nome Saracura Três Potes. Não nos lembramos como ele apareceu, em qual contexto, mas, no mesmo momento, tivemos certeza de que seria esse o nome das nossas cerâmicas. Pesquisamos depois a respeito dessa ave e nos surpreendemos do quanto fez sentido tê-la ao nosso lado. Em 2015, mudamo-nos para Brumadinho, onde estamos até hoje.

Como é o processo criativo de vocês?

Começa na observação de objetos que comunicam alguma memória brasileira. Depois, estudamos estes objetos, sua história e sua forma, para, em seguida, fazermos os moldes em gesso deste objeto e reproduzi-lo em cerâmica. O ideal é que ele seja uma transição do original para a cerâmica, mantendo suas marcas originais, sem que seja modelado totalmente por nossas mãos, de modo que o original esteja impresso e possa se comunicar nas cerâmicas propostas. A feitura desses moldes é bastante complexa, pois trabalhamos com formas muito orgânicas, o que nos exige um tempo maior de estudo da forma. Dentro desse processo, é possível estender o termo “utilitário” para outros campos de observação, o que nos coloca diante de uma pesquisa não só do termo e suas origens, mas também no que diz respeito à estética. Nesse caminho, criamos as cerâmicas observando essas questões em relação ao que nos sugere cada forma reproduzida, seus contornos em relação ao acabamento (quando usamos as lixas), que tipo de cor se acomoda melhor naquela forma. Tudo isso é levado para o campo do teste: erro e acerto. E a cada experiência, outras janelas se abrem e novas demandas aparecem, o que não quer dizer que conseguimos atender a todas elas.

Como funciona o dia a dia no estúdio?

Imaginamos que como qualquer outro ateliê, seguindo o tempo marcado pela argila, sem atalhos, dentro de uma sequência de processos. Temos os nossos planos para o que será feito a cada dia. Atendemos tanto as demandas do trabalho quanto os clientes que aparecem para conhecer as cerâmicas, ou para fazer uma vivência em modelagem. Muitas vezes, saímos para caminhar nos arredores, onde há mata, pra coletar algumas sugestões. E o ateliê, como está conjugado a casa, deixa-nos mais tranquilos em relação ao tempo de trabalho e horas de descanso.

Qual a relação do trabalho que vocês executam com o ambiente em que vocês estão inseridos?

Estamos localizados numa reserva ambiental de 14 hectares. Temos mais de 20 mil árvores plantadas nesta área há vinte, trinta anos. Todas elas nativas da mata atlântica. Então, dentro desta área, está boa parte do que é o princípio de nossas pesquisas. Falando assim, parece que está tudo ao nosso alcance, mas não é tão simples. Uma mata é um labirinto em que nada é muito acessível. De todo modo, estar aqui é uma forma de viver dentro do que produzimos, literalmente. A região onde estamos é uma transição entre cerrado e mata atlântica. Encontramos aqui tanto o cerrado de campo sujo quanto a mata de altitude – uma galeria de sugestões para nós. Além do bioma, a vida das pessoas nativas é originalmente sertaneja, permitindo que possamos reproduzir muitas das suas histórias em nosso trabalho. Temos por aqui, por exemplo o senhor Milton, que nos apresentou as fôrmas de brevidade que eram feitas pelo seu pai, Zé Bia, em lata de tinta, para que sua mãe, Zefa, pudesse assar as brevidades em forno à lenha.

Vocês têm uma pesquisa muito pautada na memória. Qual é a importância de associar histórias a objetos?

Toda forma conta uma história e carrega uma história. Quando buscamos imprimir identidade às nossas cerâmicas, significa pensar objetos que possam se comunicar de alguma forma com as memórias brasileiras. Nascer no Brasil, provar deste território e construir nele uma trajetória é ter intimidade para reconhecer suas formas primordiais. Em nosso trabalho, é possível que alguém reconheça uma cabaça ou um jatobá. Mas “isso não é um cachimbo”, como afirmaria René Magritte. Ali também não são cabaças ou jatobás, mas memórias. Memórias despertadas pelas formas, que vagam por um território inatingível, tão vasto quanto o território brasileiro. Não ser “um cachimbo”, no mais, desestrutura a noção básica que temos sobre o que é uma peça utilitária.

Vocês me disseram que os moldes das peças, quando começam a se deteriorar, não são mais produzidos. Isso faz com que as peças não existam mais a partir desse momento. Até onde, no trabalho de vocês, a pesquisa ganha mais força que o mercado?

O princípio de que as coisas são fugazes e efêmeras, oriundas da natureza, desrespeita a ordem de produção em larga escala do mercado. Neste caso, optamos por um ritmo de trabalho coerente com o que propomos, que sugere um outro tempo para as coisas. Não é interessante para a gente, por exemplo, que haja uma supervalorização do que produzimos, no sentido de que tais cerâmicas sejam colocadas como algo sofisticado. As coisas têm fim, da mesma forma que nos é impossível lembrar com perfeição e detalhes do momento de agora. Tudo vai se diluindo aos poucos. Por isso, não fazemos questão de que as cerâmicas sejam embaladas em papeis finos e sofisticados. Todas elas são embaladas em papel comum, reciclados. Vale dizer que também a palavra “sofisticado” pode ter várias interpretações. O que buscamos é que o objeto não tenha mais valor do que a memória, pois toda ela é marcada quando há a nossa participação mais intensa com as coisas que nos oferece o mundo. Viver e costurar memórias é mais importante do que qualquer objeto. Dizemos isso para falar também do mercado, no qual o objeto é mais importante do que a vida, pois é preciso colocá-lo neste lugar para despertar o interesse em consumi-lo. Talvez aí consigamos responder a sua pergunta. Do ponto de vista do mercado, não temos força alguma. A pesquisa é mais forte quando nosso ritmo não está vinculado ao ritmo do capital. Viver esse efêmero é parte da pesquisa. Quando uma peça não puder ser mais reproduzida, ela estará fora do mercado e dentro de um conceito que sugere a valorização do que temos aqui e agora. Muitas pessoas colocam nossas cerâmicas como objetos decorativos, mas nós sugerimos que façam uso delas para que ganhem vida e dignidade, para que possam ser moldadas por outras histórias e ganhem novas memórias – para que elas possam estar sujas de mundo.

Durante o processo, por que a escolha por trabalhar com o forno a gás e não elétrico, por exemplo?

No início, não tínhamos escolha, porque o único forno à disposição era o forno elétrico da ONG. Depois, a gente conseguiu fazer uma queima em um forno a gás, de uma amiga ceramista, e o resultado era muito melhor. Quando mudamos para Brumadinho, o forno que a gente tinha era um menorzinho, de tambor, a gás também, que quebrava o galho. Queimava pouquíssimas peças, mas funcionava para quem estava começando. Quando ganhamos o prêmio do Museu A Casa do Objeto Brasileiro, em 2016, investimos em um forno um pouco maior. Sempre quisemos ter um forno elétrico para queimar a série Mão e Tempero, que é uma série que tem os copos, as latas de sardinha. E o forno a gás ficaria para a série Cascas do Brasil, para a série Rio, para a série Quintal. Mas o forno elétrico é muito caro, então a gente queimava – sempre queimou – todas as séries no forno a gás. A preferência por ele tem mais a ver com o acabamento, que é conseguido pelo fogo. Nesse processo, ocorre que não temos muita previsão do que vai acontecer, e essa imprevisibilidade é justamente o que nos agrada, especialmente pela variação de cor que conseguimos durante a queima. O forno elétrico, ao contrário, entrega uma queima mais previsível, mais homogênea. A questão da oxigenação na queima a gás, da falta de oxigênio, ou da presença de oxigênio durante a queima, é vital para o nosso trabalho, porque nos permite extrair alguns tons dos óxidos usados como pigmento nos esmaltes das cerâmicas. O resultado é uma cerâmica mais rica e interessante.

Como vocês trabalham a marca Saracura Três Potes? Existe a vontade de alcançar mais clientes e difundir ainda mais a pesquisa e o trabalho de vocês?

Trabalhamos a marca de uma maneira muito tímida, para ser sincero, porque, primeiro, precisamos lidar com as demandas de pesquisa e do ateliê, que exigem uma presença intensa. Segundo, porque somos tímidos mesmo, como pessoas. A nossa principal ferramenta para divulgação hoje é o Instagram – talvez a principal e a única. Temos alguns planos para conseguir difundir mais e melhor o projeto, mas por enquanto eles estão na fila de prioridades. Atualmente, o nosso tempo é basicamente devotado ao ateliê e à manutenção desse espaço, que é muito grande.

O trabalho de vocês, nesse momento, concentra-se exclusivamente na fabricação de utilitários?

Uma vez uma pessoa visitou o ateliê, olhou para uma das peças e comentou baixinho com a amiga: “isso aqui não serve pra nada!”. Achamos muito bom e demos o nome de objeto inutilitário. O que a gente pode considerar como utilitário, embora sejam formas que não são estáveis, são pouco comuns entre os utilitários tradicionais, o que nos faz gostar ainda mais desse termo inutilitários. A série Rio vem com um outro tipo de proposta. São peças mais escultóricas do que utilitárias, apresentadas como cabeças de peixe. Mas o trabalho hoje tem se concentrado basicamente na fabricação dessas peças inutilitárias ou utilitárias.

Temos o interesse numa produção de cerâmica que seja o resultado do que propomos como pesquisa. Mas não uma síntese explícita e óbvia, porque a gente percebe que, quando jogamos luz nessas cerâmicas – nessa pesquisa de cascas, memórias e identidades –, projetamos uma sombra. Queremos entrar cada vez mais nessa sombra e ver o que conseguimos extrair dela. A partir disso, temos algumas imagens flutuando que gostaríamos de trazer para dentro do ateliê e colocar em prática, mas isso vai depender da gestão do tempo que teremos no ateliê. Eventualmente, essas imagens se tornarão um novo trabalho, quem sabe uma nova série. Isso demonstra que as pesquisas que temos realizado têm um horizonte de possibilidades muito grande, basta apenas que consigamos caminhar para ver o que está por trás.

As peças do estúdio passam por um ajuste manual de vocês, ou é sempre uma reprodução de objetos do cotidiano para a cerâmica?

Sempre é uma reprodução de objetos do cotidiano para a cerâmica. Do cotidiano, queremos dizer um cotidiano amplo, não o dia a dia de uma pessoa específica. As peças sempre passam por ajustes manuais. Isso porque a gente lida com formas muito orgânicas e, para poder fazer esses moldes em gesso, precisamos muitas vezes cortar um pedaço da peça, ou preencher uma parte, o que torna o trabalho um tanto escultórico. Uma vez que o molde fica pronto – geralmente um molde pode levar um, dois, até três dias –, passamos a avaliar os ajustes que cada peça necessita. Tiramos alguns excessos, avaliamos qual tipo de acabamento ela pede. Por mais que sejam reproduções em molde, o trabalho manual não para. As formas orgânicas tornam o processo todo mais delicado, da feitura dos moldes em gesso até o acabamento.

Quais os planos do estúdio para o futuro?

Primeiro e mais básico: que o estúdio consiga pagar as nossas contas. Depois, ter condições de juntar um dinheiro e comprar um terreno para construir uma casa com o ateliê junto. Assim, poderíamos seguir com as nossas pesquisas sem pensar em pagar aluguel, sem ter a preocupação de tocar um ateliê de cerâmica e pensar que a qualquer momento pode precisar sair dali e realizar uma mudança. Um ateliê de cerâmica é muito complexo para ser mudado. São muitas peças delicadas, que não podem quebrar. Muitas ferramentas, um forno que pesa quase uma tonelada, então não é nada fácil. Os planos também incluem dar continuidade às pesquisas e realizar as viagens que são importantes nesse contexto: ir até a Amazônia, até o cerrado goiano, o norte de Minas, o sertão nordestino e o baiano. São tantos lugares no Brasil que se comunicam com o nosso trabalho que é essencial conhecermos a fundo. Além disso, queremos dar a oportunidade para outras pessoas que quiserem aprender cerâmica, principalmente os jovens. Queremos poder ensinar gratuitamente um ofício que pode ser revertido em renda familiar. Falamos isso dentro de um cenário de Brumadinho, que conta com um circuito de ceramistas de mais de vinte ateliês, e poucas pessoas conhecem. A maioria vem aqui por causa do Instituto Inhotim, mas acreditamos que, aos poucos, as pessoas podem começar a vir para conhecer esse circuito e o trabalho importante de tantas pessoas envolvidas. O ateliê nasceu como um espaço de igualdade, onde todos podem se encontrar, independentemente de condição social ou cor. E queremos que permaneça assim para o futuro, isso é muito importante para a gente.