O que você faria se só te restasse um dia?

Se o mundo fosse acabar, me diz, o que você faria?

Abria a porta do hospício. Trancava a delegacia. Dinamitava o seu carro. Parava o tráfego e ria.

Domingos de Oliveira, no filme Separações, fala que a verdadeira liberdade do homem não está em seguir seus impulsos, mas, sim, suas escolhas. Porém, dificilmente essas duas coisas caminham juntas: uma vez que escolho algo, meus instintos são sufocados de alguma forma.

Escolha e limitação estão sempre entrelaçadas. Qualquer que seja a trilha escolhida, segue dentro de mim uma oportunidade que ficou para trás. Posso ser eternamente grata pelas escolhas que fiz, mas inevitavelmente fica um buraco inacabado.

O que aconteceria se fôssemos totalmente livres? Sem amarras, sem leis, sem o amanhã? De longe, essa ideia parece um sonho, mas, se aproximarmos nosso olhar um pouco mais, estaremos frente ao caos. Existe algo no limite que me protege, que me ampara, inclusive de mim mesma. Dos meus impulsos. Somos feitos de som e fúria, assim como a vida.

Em O mal estar na civilização, Freud sinaliza a importância das leis para a construção da sociedade. Estas seriam responsáveis por frear os instintos agressivos. Esse sentimento nos impulsiona adiante, para lutar. Agressividade é vida. Não se coloca um filho no mundo sem fazer força, e nem terminamos uma maratona ou aprendemos a nos defender. No entanto, também essa força pode ferir o outro, e a mim mesmo. Existe no homem uma disposição para ser bárbaro.

A cultura nos ajuda a transformar nossos instintos. Por exemplo, se estou com raiva, descarrego nos esportes, ou vejo um filme de ação, e então satisfaço meu desejo de extravasá-la.

As mesmas leis que nos aprisionam possibilitam a construção de algo. Sem paredes nada se constrói. De alguma forma, nossa sociedade pôde se desenvolver a partir de regras, que impedem que fiquemos tão ameaçados. Afinal, como sabemos, o homem é o lobo do homem.

O indivíduo civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança – disse Freud nesse mesmo texto.

Certa dose de limite nos torna menos desamparados, menos expostos. Para ser livre, devo respeitar alguns limites. Renato Russo dizia que disciplina é liberdade. Concordo. A disciplina nos ampara. Uma boa alimentação garante uma vida mais saudável. Falar tudo que penso às vezes pode machucar pessoas de que gosto. Beber excessivamente por vezes traz culpa e ressaca moral. Dirigir em alta velocidade pode causar acidentes. Estudar no tempo certo garante férias mais longas.

Na mitologia grega, Dédalo, para sair do labirinto, constrói asas para seu filho Ícaro, mas lhe diz: “Não voe muito alto, perto do sol – pois podem se derreter”. O filho, deslumbrado com a possibilidade de voar, vai muito longe, aproximando-se demasiadamente do calor, e perde a vida. Devemos fazer bom uso de nossas asas, para não nos machucarmos.

É só pensarmos nos adolescentes, em quanto o excesso de liberdade pode trazer consequências irremediáveis. Um jovem sem limite pode se tornar extremamente destrutivo. Isso porque a juventude é dotada de muito poder e onipotência. Por isso, quando jovens, flertamos muitas vezes com situações de risco, achando que somos maiores e mais poderosos que os pais ou que qualquer figura de autoridade, até mesmo maiores do que a morte.

Existe também um pensamento que liga a loucura à liberdade, a inconsequência aos atos. No entanto, não há liberdade quando se é prisioneiro de uma dor incomunicável e intransferível. O distúrbio psiquiátrico é, a meu ver, uma das mais dolorosas doenças, não compartilhada, solitária, triste. Falo isso com conhecimento de causa: durante sete anos trabalhei no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas.

Marina Abramovich fez uma performance na qual deitava-se nua e colocava ao lado objetos diversos, dentre eles uma arma e uma pena. As pessoas então eram livres para utilizar-se dos objetos expostos no próprio corpo da artista. Quem a via vulnerável naquela cena por vezes utilizava-se de objetos não agressivos. Mas houve quem a machucasse. O que nos faz pensar no quanto a fragilidade do outro desperta em nós os mais diversos sentimentos. Se você me autoriza, até onde posso ir? E se você for autorizado, até onde pode ir?

Os apaixonados sofrem desse mal. Quando se entregam deliberadamente, não raro despertam no objeto amado uma relação de domínio e desprezo. Ou seja, essa entrega para o outro pode despertar nele uma série de sentimentos hostis. Deve ser por isso que, depois de certo tempo, nos entregamos com mais reserva, diferentemente do primeiro amor. É preciso que sobre um pouco de mim. Que você não me use a torto e a direito. Pois uma entrega excessiva pode ser fatal.

Porém, falar de amor inevitavelmente traz a ideia da coragem da entrega. Coisa rara. O amor sempre tem consequências. Talvez a liberdade do amor implique em aprender com essas consequências. É preciso sair de si, sem covardia, para que esse aprendizado ocorra. Sem nos aprisionarmos ao ressentimento, quando essa história acabar.

rivera

Liberdade e o que dois tipos opostos de viajantes aprendem sobre ela ao visitarem a África

por Bruno Pesca

Entre cerca de seis bilhões de pessoas no planeta hoje, provavelmente o contingente mais miserável está no continente africano. São 53 países, cuja grande maioria vive no limbo das condições sociais e humanas. A África é um tratamento de choque para entendermos que os dramas mundiais jamais tiveram ou terão fim. Viajar por lá nos mostra que não é fácil entender a humanidade, e às vezes sequer se identificar com ela. Identifico-me, sim, é com aqueles que, por opção de vida, viajam pela África e pelo mundo de forma infindável e inquieta, atrás das grandes respostas da vida. Admiro e já pertenci a dois grupos bem opostos de viajantes, que no fim das contas – talvez pelo fato de a Terra ser redonda – chegam sempre ao mesmo lugar.

O primeiro grupo é o dos viajantes humanitários. São incansáveis em seus esforços, e encontram na África terreno fértil para se desenvolverem. Como todos sabem, durante alguns séculos e até recentemente, o colonialismo europeu tirou bom proveito dos africanos. O único país ali que jamais foi colônia é a Etiópia. Não obstante, graças àquelas famosas imagens que circulam o mundo desde a década de 1980, das milhares de crianças etíopes que viraram símbolo dos dramas de toda a humanidade – aquelas nuas em pele e osso, barrigas de vermes e moscas pousando em seus rostos –, é fácil encontrar típicos jovens idealistas europeus nos voos para Addis Abeba, sua capital. Muita gente se pergunta o que uma única pessoa acha que pode fazer num cenário social tão trágico e enorme quanto o da ainda faminta África Subsaariana. Tenho minhas respostas na ponta da língua, mas todas soam sempre mais românticas, piegas e inocentes do que a explicação simplória que ouvi de um etíope em Aksum: “Antes de nos salvar, os estrangeiros que vêm como voluntários para cá estão interessados em salvar a si próprios.”

Isso não poderia ser mais verdadeiro. Embora não diminua o louvor ou a nobreza desse grupo, é um tanto óbvio que ninguém vai à África fazer meses de ação humanitária sem ter em si mesmo algo que possa ser preenchido através dessa iniciativa. E é bom que seja assim. Adam Smith, o pai da ciência econômica, disse que não é pela benevolência do padeiro que recebemos o pão nosso de cada dia, e sim pela necessidade dele em vendê-lo. Mesmo no caso de ações de caridade, poderíamos dizer que pessoas de espírito nobre têm uma incontrolável necessidade pessoal de fazê-las.

Nesse sentido, pensar primeiro no que têm a dar ao próximo, e em sua função no mundo, é a forma que os viajantes humanitários encontraram para salvar a si próprios. Ou talvez seja melhor dizer, encontrar a si próprios. Dizem que todo viajante procura alguma coisa, mas que, na verdade, o que busca de fato é a si mesmo. Alguns, no entanto, fazem jornadas tão geograficamente cansativas quanto as do viajante humanitário, mas seguindo a bússola inversa. Representam o segundo grupo de viajantes, os que têm motivações opostas às dos viajantes humanitários, e que são conhecidos apenas por viajantes por natureza.

Nesse grupo, a forma de atingir e ajudar o próximo se dá de modo mais indireto, mas não menos impactante. Seu impacto na vida de terceiros é mais consequência do que causa de seus atos. É o grupo que vive radicalmente em nome do dogma universal da liberdade. Surfistas profissionais que viajam o mundo atrás das ondas. Aeronautas que acabaram na aviação pela segurança de um mundo corporativo cuja rotina ao menos implica em circular pelo planeta. Pesquisadores que praticam ciências de fronteira, cujo trabalho é ir além da norma. Pequenos e grandes aventureiros no comércio internacional. Não é preciso ser psicólogo para saber que essa turma escolheu o que faz em parte graças à paixão pela liberdade ou, às vezes na prática, à paixão pela falsa sensação de mais liberdade.

Liberdade aí entendida como um termo abrangente e vago, que todos têm, adivinhe, liberdade própria para redefinir. Liberdade de ir e vir? Liberdade civil? Liberdade política? Liberdade sexual? Liberdade de expressão? Todos têm seu tipo de liberdade predileta, embora frequentemente as predileções fiquem só na retórica e não no exercer da liberdade.

O Iluminismo ensinou que “não é possível um mundo de N liberdades”. Para atingirmos uma vida mais fácil e proveitosa a todos, assinamos um Contrato Social no qual abrimos mão de algumas liberdades em troca de segurança, de acesso ao que os outros têm a produzir melhor que nós mesmos e a outras benesses. Mesmo assim, a liberdade é uma das pernas do tripé ideológico da Revolução Francesa, pois parecia claro que abrir mão de algumas liberdades nos garantiriam outras maiores ainda. Ainda parece, ao menos em nossa ótica ocidental. Mas pergunte a um cidadão iraquiano hoje o quanto, na prática, ele ganhou ou perdeu, em termos de liberdades individuais, após a invasão militar dos norte-americanos (em 2003), que prometia libertá-los.

“Não posso mais sequer circular pela cidade onde nasci sem medo de ser preso, sequestrado ou assassinado.” – disse-me um conhecido pintor e artista plástico de Bagdá, em 2009. “Não tenho mais paz quando minhas filhas vão à escola. Mas vocês devem achar que minha vida melhorou muito, pois agora posso votar, certo?” – completou.

As liberdades mais importantes deveriam ser sempre aquelas que nos causem maior prejuízo existencial, caso impedidos de exercê-las. Liberdade para circular pelo planeta (seja do ponto de vista da liberdade financeira, da liberdade civil ou da liberdade política) tornou-se liberdade inegociável para mim. Mas liberdade demais confunde, atrapalha, paralisa. Tive tanta liberdade para circular pelo planeta que já me confundo até sobre em qual dos dois grupos de viajantes preferiria estar hoje: os que viajam preocupados com o mundo e acabam mudando a si próprios ou os que viajam procurando a si próprios e acabam influenciando os outros.

É como a criança que não sabe se gostaria de se tornar o Homem de Ferro ou o Homem-Aranha. Fica em segundo plano o fato de que não faz muita diferença. Seu trabalho o define antes que você pare para definir você. E você tem liberdade para definir seu trabalho de acordo com o que o move, que, no meu caso, é a própria liberdade em me mover.

Michelangelo dizia que todo pintor pinta a si mesmo. Não importa quantas almas um viajante humanitário almeje salvar na África, sua natureza põe sempre a si mesmo na frente. Termino de escrever este texto momentos antes de pousar em Johannesburg, na África do Sul, para mais uma viagem de trabalho. Meu último país no continente foi o Egito, no ano passado, por conta das tensões civis posteriores à Primavera Árabe. Dessa vez vim para surfar, pois, como dizia o grande artista da Renascença, nossas obras refletem inevitavelmente nossa personalidade. Minha personalidade é típica de mais um típico escravo da liberdade.

Um homem que passa

Fradique ‘folheou e leu o mundo como

um livro cheio de ideias’

Monteiro Lobato, em 1915, aos 33 anos, publicou um artigo, em O Pirralho (então dirigida por Oswald de Andrade), em resposta a uma pergunta que a revista fizera a alguns intelectuais: “Foi Fradique Mendes um tipo representativo de vida superior?” “Rico, belo, inteligente, criador, homem de ação, bondoso, forte, fino, elegante, amável, amado, saúde de aço, tipo 2 de boa torração…”, Lobato escreveu, “Ora, tudo isso é ainda ser menos do que Fradique”. É: porque Fradique foi também um homem livre.

(A correspondência de Fradique Mendes, o último livro publicado de Eça de Queiroz, é dividido em duas partes: na primeira metade, um amigo e biógrafo nos apresenta o personagem; na segunda, lemos suas cartas. Fradique é um personagem fictício, apesar de inspirado em amigos de Eça, incluindo o brasileiro Eduardo Prado – e talvez também no homem que Eça quisesse ser.)

Fradique Mendes foi livre de tudo que pudesse limitar o movimento de seu espírito. Primeiro, foi educado na casa da avó, uma “velha estouvada, erudita e exótica colecionadora de aves empalhadas”, que lhe deixou uma enorme herança nos Açores: espécie de “carta de alforria às contingências pecuniárias que a vida moderna exige”, como escreveu Lobato, o que lhe permitiu dedicar a vida aos assuntos que mais lhe interessassem. Fradique foi livre, em primeiro lugar, financeiramente.

E Fradique se interessou por tudo. Na casa da avó, foi educado por um frade beneditino, um coronel francês e finalmente um professor alemão. Com eles, respectivamente, se alfabetizou em latim, traduziu Voltaire e entendeu a Crítica da razão pura antes da adolescência. Depois, estudou Direito “nas cervejarias que cercavam a Sorbonne” e, quando deixou o Quartier Latin, saiu pelo mundo em viagens de “Chicago a Jerusalém, desde a Islândia até o Saara, sempre empreendidas por uma solicitação da inteligência ou por ânsia de emoções”. Fradique Mendes circulou pelo mundo com naturalidade e com uma curiosidade infinita: também foi livre no sentido, digamos, geográfico do termo.

E Fradique “folheou e leu o mundo atentamente como um livro cheio de ideias”. Ele se dedicou a compreender todos os detalhes das civilizações mais distantes e exóticas do planeta – à procura do “fundo real das coisas”. Frequentou o mundo árabe constantemente, visitou presídios na Sibéria, viveu com culturas quase extintas na América do Sul. E se transformava num cidadão perfeito dos locais que visitava. Se converteu ao babismo quando visitou a Pérsia, frequentou o clube revolucionário Panteras de Batignolles em Paris, participou de rituais positivistas em Londres, foi confidente do príncipe Koblaskini para se converter ao budismo na Índia: “cometa errando através de ideias, embebendo-se convictamente delas”, como diz o seu biógrafo, de cada uma Fradique assimilou a sua “parcela de verdade”. E, apesar de educado no mais rigoroso esquema da tradição universal, inclusive culturalmente Fradique Mendes foi um homem livre.

Esse seu exercício intelectual – a sua busca por essa Verdade no mundo – era extremamente sincero, e a elasticidade do seu espírito não lhe permitia satisfazer-se simplesmente com um sistema, uma ideologia – ou uma opinião pronta. Fradique desqualificava um Baudelaire (intelectual demais), um Hugo (de um “tumultuoso lirismo”), com total naturalidade. Era contra essas pessoas que tratam as ideias como regras de etiqueta – como se fossem feitas para agradar. Fradique foi, portanto, um grande inimigo das ideias feitas.

Mas Fradique nunca deixou que o seu compromisso com os assuntos mais graves da vida secassem o seu espírito ou comprometessem a sua delicadeza social. Ao contrário: estava tão à vontade discutindo a noção do Absoluto entre professores alemães numa cervejaria filosófica em Tubingen quanto, no Zimbábue, entre a tribo dos Matabeles, comparando as vantagens de uma Express e uma Winchester entre caçadores de elefantes. Nunca você encontrará alguém, como diz seu primo ao narrador, “tão simples, tão alegre, tão fácil”. Fradique nunca foi seduzido a praticar um estilo intelectual e nem se considerava um sábio, um filósofo. Antes, diz Fradique: “só me resta ser, através das ideias e dos fatos, um homem que passa, infinitamente curioso e atento”.

Atento também às mulheres, é verdade. “Uma alma extremamente sensível, servida por um corpo extremamente forte”, Fradique costumava encerrar o seu dia, depois de um passeio de carruagem pelo Bios, entre o “efêmero feminino”, cuja influência foi, segundo seu biógrafo, “suprema na sua existência”: “Fradique amou mulheres; mas fora dessas, e sobre todas as coisas, amava a mulher”, que considerava um “organismo superior”, e sobre as quais tinha opiniões e classificações originais, como a que as divide em “mulher interior” e “mulher exterior”. Se foi amado? Magnificamente, conclui no final seu biógrafo. Porque “as mulheres encontravam nele esse ser, raro entre os homens – um homem”. Um homem livre.

Casa de Campo

Com uma extensão de 17 mil hectares, cinco vezes mais que o Central Park, em Nova York, e o Hyde Park, de Londres, o Casa de Campo é o maior bosque de Madrid. Em frente ao Palácio Real, às margens da cidade, já pertenceu à família real, que o usavam para caça e lazer. Foi entregue ao povo durante a Segunda República. No primeiro dia de maio de 1931, 300 mil pessoas vieram ao parque para comemorar o fato de que, pela primeira vez em sua história, abria as portas ao povo. Desde então, permanece um espaço público.

Fechado ao tráfico motorizado por quase toda sua extensão, oferece um habitat natural ideal para todo tipo de fauna: bosques tranquilos onde se esconder, pequenos animais (coelhos), e uma abundância de água em suas numerosas fontes.

Graças a estas excelentes condições, o ecossistema do Casa de Campo hoje abriga espécies evasivas, difíceis de se encontrar, as quais resumiremos abaixo.

Existem diversas descrições e testemunhos divergentes sobre estes habitantes do parque. Algumas pessoas descrevem seres com aparência nefasta, de pele translúcida e baixa estatura – mas, uma vez que, na grande maioria dos casos, a criatura foi vista em fuga, de costas para a testemunha, essas impressões são fugazes e incompletas. As poucas evidências fotográficas existentes não permitem clareza o suficiente para conclusões, mesmo que gerais. Devido à sua natureza evasiva, não sabemos nem se têm língua própria, mas é provável que a tenham e simplesmente prefiram não usá-la na frente de estranhos. São seres desconfiados e receosos que preferem não ser vistos, se possível. Mesmo assim, sempre percebemos sua presença.

Esta simples estratégia – de impor a presença sem serem vistos – garantiu sua sobrevivência, assim como diversas tribos amazônicas desconhecidas.

Quanto aos seus hábitos e comportamentos sociais, os habitantes deste bosque tendem a ficar na sua. Pouco se sabe sobre a natureza de seus afazeres, que, no entanto, parece arraigada em rituais e misticismo. Geralmente vivem em pequenas unidades familiares nômades, independentes umas das outras. Estes grupos às vezes se reúnem para observar certos rituais, como o acasalamento, a caça, ou outras atividades estranhas. Devido à falta de informação, fica difícil avaliar se são, ou não, pessoas boas.

A imensidão de seu ambiente é tal que podem se encontrar a quilômetros de distância do lugar habitado ou trilha mais próxima, e há tantos cantinhos e refúgios no bosque que conseguem observar seus rituais em paz. Resíduos desses rituais são encontrados ao redor do parque, marcos de atividades que pesquisadores custam a decifrar. Para o pesquisador, o transeunte ou o intruso, as evidências arqueológicas sempre indicam a mesma coisa: alguém esteve aqui, alguém fez isso. Há coisa acontecendo aqui.

É essencial entender a natureza multidimensional deles: cada um destes seres translúcidos que habita o Casa de Campo é, na realidade, uma parte obscura, livre e incerta de um cidadão de Madrid. A outra parte desses seres leva uma vida normal, como um administrador de sistemas ou vigia, e ele ou ela normalmente volta a encontrar seu corpo sólido, escuro, através de algum meio de transporte público, como o metrô.

Há certas coisas que devemos fazer sozinhos a céu aberto – não descreveremos em detalhes estas atividades, porque cada um faz o que quer. Mas, para existir, estes habitantes do parque precisam de ambientes sociais de luz fraca para interagir com outros indivíduos, como por exemplo um cinema, talvez com uma luz avermelhada sobre a porta.

Esse habitat apresenta as condições perfeitas: um ambiente natural suficientemente isolado das autoridades, e, acima de tudo, da população em geral. Você não será molestado na Gran Vía, nem, seguramente, nos Himalaias, mas aqui sim – justamente o que leva à proliferação desta espécie. Em 1800, entrar no parque Casa de Campo era ofensa punível por 200 chicotadas, e algo disso ainda paira aqui. O habitante da Casa de Campo, já desprendido de sua parte mais vulnerável, perde o medo de andar sozinho no bosque. Ainda que ameaçado pelo mesmo perigo, a diferença entre um animal selvagem e um visitante com medo da escuridão das arvores é: a falta de medo.

Dizem que as almas dos recém falecidos passam pelo Cerro Garabitas (uma colina dentro do parque) antes de partir de Madrid. Parece que algumas decidem ficar, ou não conseguem se decidir, assim como alguém pedindo esmola na rodoviária que, com o passar do tempo, esquece o destino original que tinha em mente. Essas almas estão condenadas a perambular eternamente pelo purgatório da Casa de Campo.

E tudo o que querem é serem deixadas em paz.

Occupy São Paulo

por André Tassinari

O padeiro Elias Martins, de 19 anos, foi uma das milhões de pessoas que saíram de casa no último dia 17 de maio para aproveitar um dos eventos mais emblemáticos que São Paulo tem no seu calendário, a Virada Cultural. Durante 24 horas, a cidade, especialmente o centro, fica tomada por uma multidão de gente participando de mais de 900 atrações, de shows tão variados como Racionais MCs e Luiz Caldas a apresentações de stand-up, teatro infantil e música clássica.

Elias e mais três amigos pretendiam virar a madrugada vendo shows. No entanto, em mais um daqueles casos a que infelizmente estamos acostumados, Elias foi morto durante um assalto. Pouco antes do amanhecer, dois ladrões os abordaram na Avenida Rio Branco e levaram seus celulares. Elias, ao acreditar que a arma era de brinquedo, saiu em perseguição aos bandidos, que o atingiram com um tiro no rosto. (Eles foram presos cinco dias depois do crime.)

A comoção que tragédias como essa provoca nos dá a sensação de que estamos na Síria. Muita calma nessa hora. Apesar do medo que sentimos, isso não é verdade. O copo meio cheio de violência nos impede de enxergar com clareza a situação que vivemos. No caso da Virada, pessoas expressam sua revolta declarando que no ano que vem nem vão se arriscar a sair nas ruas. Mas a verdade é que o evento foi um sucesso, apesar da morte de Elias e dos arrastões que ocorreram, e deveria – ao contrário do que pensam alguns – ser cada vez mais valorizado. Não é se trancando em casa que vamos melhorar as coisas.

O ideal mesmo seria fazermos a Virada uma vez por mês. Uma por ano não aproveita todo o potencial de ocupar a cidade com cultura, gente e um bom policiamento (que ainda precisa melhorar, mas não é tão ruim como dizem). Uma mostra disso é que durante a Virada houve menos crimes que num fim de semana típico. Uma Virada por mês faria com que o policiamento fosse cada vez mais eficiente, a sensação de segurança aumentasse e os paulistanos se habituassem cada vez mais a aproveitar seu maltrapilho mas elegante centro, não só na Virada, mas também indo à feirinha da arborizada Praça da República, ao novo café do Theatro Municipal projetado pelos Campana, aos concertos gratuitos na Sala São Paulo aos domingos de manhã.

O centro, aliás, apesar da má fama, é uma das regiões mais seguras da cidade, com poucos crimes violentos. Novamente aqui, nós moradores, de maneira apressada e equivocada, fazemos um julgamento injusto. Por que será? Por que o centro é feio? Tem muito mendigo? Assim como o centro, rotulamos São Paulo como um local muito violento. No entanto, se formos olhar para as taxas de homicídio, índice internacionalmente usado para avaliar o grau de violência de uma cidade, a situação também não é tão grave quanto aparenta.

São Paulo tem uma taxa de 12 assassinatos para cada 100 mil habitantes por ano (essas taxas são sempre calculadas com base em 100 mil pessoas por ano, para facilitar comparações). Isso é muito? Claro que quanto menos melhor. Mas a ONU dá como “aceitável” um número até 10. Aí vão dizer: viu, SP está acima! Sim, é verdade. Mas também é verdade que nos últimos 15 anos melhorou drasticamente, de um pico de 69, em 1999. São Paulo é hoje a capital menos violenta do país, acredite se quiser. O Rio está na faixa de 25, Belo Horizonte e Brasília, 35, Recife, 60, e Maceió, 95!

Outra surpresa aparece quando nos comparamos às cidades dos EUA, país mais rico do mundo, tido por muitos como exemplo de civilidade e provável exílio para quem não suporta mais a violência tupiniquim. A taxa de Miami, onde muitos sonham em ter um apartamento de férias para fugir dessa balbúrdia? 17. Florida não é Estados Unidos, dirão alguns. E Washington, é? Taxa de 18. Chicago? 16. E, apesar de serem casos singulares, nada justifica os índices de Detroit (48) e New Orleans (58). As cidades menos violentas são Los Angeles (8), San Francisco (6) e Nova York, que tem taxa de 4 (após um pico de 22, em 1991). Não é à toa que as eficientes corporações policiais dos filmes sejam dessas três cidades.

Se os homicídios são o pior traço da violência, grande parte deles acontece no entorno do tráfico, entre gangues, longe dos olhos de grande parte de nós. No dia a dia de um cidadão não envolvido com o crime organizado, o maior medo é o de ser morto num assalto, como Elias. Mas a chance disso acontecer é muito baixa: 1 em cada 100 mil moradores por ano tem esse fim trágico. E, apesar de casos recentes, é muito raro isso ocorrer com alguém que não reaja. Se devemos ter um grande medo, é o de morrer no trânsito. Todo ano, a cada 100 mil habitantes, morrem 2 ao volante, 4 dirigindo motocicleta, e 5 andando a pé! Ou seja, a chance de se morrer atropelado é cinco vezes maior do que em um assalto. E estranhamente temos mais medo de andar numa rua escura do que de atravessar fora da faixa.

O que esses números todos nos sugerem? Que devemos ter um pouco menos de preconceito e parar de olhar tudo pelo lado negativo. O Brasil. São Paulo. O centro. A Virada Cultural. Um mendigo. Claro, temos que almejar uma cidade mais segura. Mas em vez de ficar falando mal, se trancar em casa ou fugir para Miami, vamos respirar fundo, ver que a coisa não é tão feia como parece e fazer a nossa parte para que, a cada Virada, os jornais possam destacar mais o cultural e menos o criminal – de preferência com uma Virada por mês.

PS: Este texto foi escrito antes das manifestações na cidade que começaram com foco no aumento da tarifa de transporte e ganharam vulto graças a uma indignação generalizada da população. O título Occupy São Paulo incentiva a ocupar a cidade com cultura, mas também se aplica a ocupar as ruas com protestos por uma cidade e um país melhor – desde que sem violência por parte dos manifestantes ou da polícia.

Os limites da liberdade

por Alain de Botton

Para o ateu, a bondade se tornou um conceito desconcertante e desanimador. Há uma abundância de associações paradoxalmente negativas pairando sobre uma “pessoa boa”: piedade, solenidade, fleuma, renúncia carnal, como se a bondade fosse o último recurso escolhido após termos esgotado outros caminhos mais difíceis, porém mais gratificantes. Pensemos naqueles momentos durante a nossa infância quando éramos forçados a obedecer a regras aleatórias na escola, escrever bilhetes agradecendo presentes indesejados, ou realizar serviço comunitário.

Ser “bom” hoje parece desonesto. Os grandes psicólogos da era moderna, de La Bruyère a Freud, mostram de forma convincente que não existem padrões de comportamento intrinsicamente benevolentes. O egoísmo e a agressividade são encontrados no cerne de nossa personalidade, especialmente em indivíduos que parecem querer camuflá-los com grandes manifestações de virtude. A freira, o padre da paróquia, o político abnegado; fomos treinados para detectar as intenções chulas por trás de seus atos gentis. O que aparenta ser bondade sempre inclui ou a obediência ou formas pervertidas de egoísmo (e os biógrafos se encarregarão de descobrir os detalhes sórdidos). Motivos interesseiros parecem estar por trás de todo ato aparentemente benévolo. Analisando bem a bondade, a compaixão ou a piedade, qualquer psicólogo com a cabeça no lugar logo irá se deparar com as pedras fundamentais do caráter: a inveja, a malícia e o medo. Ser otimista sobre a condição humana é ser sentimental, crédulo e bastante ingênuo.

Há ainda outro motivo para desconfiar da bondade, girando em torno de dúvidas insolúveis sobre o que exatamente o conceito de bondade engloba. Após séculos de certeza dogmática, vivemos agora uma era de dúvidas militantes sobre reivindicações éticas. Ninguém parece conseguir enfrentar as “provas” paracientíficas que demandamos deles – assim sugestões foram rebaixadas de status, de verdades objetivas a meros preconceitos. As facções sensíveis e liberais da sociedade reconhecem todos os julgamentos como sendo cultural ou contextualmente específicos, e portanto incapazes de serem elevados ao ranking de verdades de ordem geral.

O pavor do antigo moralismo excluiu qualquer diálogo sobre a moralidade da esfera pública. Quem ousa sugerir que nossos vizinhos possam ser julgados no imenso âmbito chamado “vida privada”? Ao fugir do dogmatismo, ficamos paralisados pelo medo dos perigos das convicções morais. O espírito democrático gerou um ceticismo a respeito da autoridade e da hierarquia em todos os âmbitos. Julgamentos sobre os valores estremecem diante do questionamento ensandecido: quem é você para me dizer como viver minha vida? Aqueles que dizem poder responder são ridicularizados em um tom de voz adotado por adolescentes quando respondem atravessadamente aos pais. Na arena política, não há maneira mais rápida de insultar a oposição se não a acusando de tentar superar o obstáculo impossível de melhorar a base ética da sociedade. Seguramente acreditam naquele mais detestável dos conceitos na política moderna secular: o estado paternalista.

Conhecemos intimamente nossos desejos de ser feliz, bem-sucedido e rico; soaria estranho e repugnantemente presunçoso confessar qualquer equivalente vontade de ser “bom”.

Há um argumento conhecido, para o qual o século XX oferece abundantes provas, que diz que, uma vez que Deus morreu, tudo é possível.

A tese gira em torno de, por um lado, questões de conhecimento, e por outro, motivação. Duvida de que possamos saber o que é certo e o que é errado sem a orientação de Deus. E pergunta se – mesmo que alcançarmos certos princípios – nos sentiremos motivados para honrar esses princípios sem o receio de consequências externas, como o paraíso e o inferno.

Tais questionamentos até oferecem uma lógica superficial, mas são mais vulneráveis do que imaginamos em primeira instância. Dizer que, sem Deus, devemos renunciar a ideia do bem e do mal revela uma dívida ao pensamento religioso que o argumento diz questionar – apenas se acreditarmos que Deus existiu e, portanto, que as fundações da moralidade eram essencialmente supernaturais – só assim o reconhecimento da não-existência de Deus nos forçaria a renunciar aos princípios morais.

Supondo, de início, que foram, é claro, os seres humanos que inventaram Deus, então a linha deste pensamento se despende rapidamente em tautologia. Afinal, por que tudo deve se tornar possível apenas porque humanos reconheceram que eram autores das regras que antes atribuíam a seres supernaturais?

Os códigos religiosos, morais, só existem porque nos foram presenteados por Deus. Porém, para os secularistas, as origens da ética devem ser descritas nos termos mais prosaicos, cautelosos e pragmáticos, os quais, mesmo faltando grandeza, pelo menos soam convincentes aos cínicos mais ferrenhos. Os códigos existem porque os inventamos – e o fizemos em resposta a um dos problemas mais perigosos da existência social: a agressão do homem contra o homem. Morais religiosos foram criados como tentativas de controlar nossa tendência à violência, vingança, ódio, rivalidade, preconceito e infidelidade – que destruiriam a sociedade sem algum controle.

A resposta aos maquiavélicos, que se deleitam em descrever nosso egotismo insaciável, é portanto equivocada. É claro que somos motivados pelo nosso próprio interesse, mas esse interesse necessariamente inclui a nossa comunidade. O que for que individualistas tentem propor, o capitalismo efetivamente não se sustenta sem uma ética forte. O auto-interesse, pois, nos leva a entender os benefícios de agir de maneira bondosa, assim como a sensação única de amenizar a dor do outro, que faz qualquer prazer puramente egoísta empalidecer e se tornar insignificante. (Sempre houve um legado filosófico perverso que diz que um comportamento só deve ser considerado “bom” se a pessoa que o faz não deriva nenhuma satisfação da ação – uma fala tão absurda que não enxerga nenhuma diferença no valor moral entre as ações de um criminoso e de alguém que presta ajuda humanitária, porque ambos tem “motivações” egoístas em seus atos).

O código moral judaico-cristão foi desenhado para fomentar o que nós hoje chamamos de “bons relacionamentos”. Nós não necessária e conscientemente queremos nos tornar bons, mas entendemos bem por que queremos melhorar nossa habilidade de criar laços harmoniosos com nossos filhos, pais, parceiros, colegas e concidadãos – normalmente após termos saboreado a amargura de não o fazer antes de atingir a maturidade.

Nossos códigos religiosos servem de alerta, um alerta que projetamos aos céus e que reflete de volta à Terra através de formas majestosas e desencarnadas. Fortes injunções para sermos simpáticos, pacientes e justos são apenas reflexões daquilo que sabemos que fragmentaria e destruiria nossa sociedade. Essas injunções são tão vitais que por muito tempo não ousávamos admitir que havíamos as formulado, antes que isso desse espaço ao questionamento e à irreverência. Fingimos que a moralidade veio de outra fonte para poder protegê-la de nossa própria prevaricação e fragilidade.

Os que defendem a neutralidade liberal e os críticos do estado paternalista por vezes reagem à ideia de tal sociedade com pavor, apontando como isto iria lesar o mais fundamental dos bens políticos: a liberdade. Durante séculos, o mundo tinha a liberdade em reverência máxima, com razão. Quando governos monarcas exigiam a obediência cega à sua autoridade corrupta, e quando indivíduos que não obedeciam eram achacados por forças equivocadas, repressivas, religiosas e tradicionais, não poderia haver prioridade mais essencial para teóricos políticos do que questionar o poder e rotular a autoridade como inerentemente perigosa, e desafiar tentativas de ditar o comportamento ético de cima para baixo.

Mas devemos nos perguntar se a ideia da liberdade ainda sempre merece a reverência que estamos preparados a lhe dar; se na verdade a palavra não é uma anomalia histórica cujas nuances devemos aprender a interpretar e adaptar às nossas circunstâncias individuais. Questionemos se para sociedades desenvolvidas uma falta de liberdade é ainda o principal problema da vivência comunal. No caos do mercado livre liberal, não nos falta tanta liberdade quanto a chance de usá-la bem. Nos falta orientação, autoconhecimento, autocontrole, direção. Ter toda a liberdade de arruinar sua vida em paz não é uma liberdade que valha a pena idolatrar. Libertários sugerem que conselhos externos de como se comportar devem sempre ser indesejados por atravancar nossos próprios planos bem elaborados. A voz externa é – neste caso – uma voz inerentemente intrusa, indesejada, que impede as deliberações racionais e maduras de agentes livres.

Porém, ao contrário daquela imagem inatingível dos adultos contidos e razoáveis que políticos liberais têm por ser, a grande maioria de nós ainda não passa de um bando de crianças perturbadas que devem sim ouvir os conselhos de um pai sábio. Em muitas situações, desejamos ser aconselhados para nos comportarmos como almejamos, mas ainda não conseguimos, sob a pressão de nosso trabalho e a claustrofobia de nossos relacionamentos. Queremos que outras pessoas nos ajudem a manter o foco nos compromissos que assumimos, os quais às vezes perdemos de vista. A presença do outro, assim como hóspedes, pode nos acanhar de ceder à raiva, ao narcisismo, ao sadismo, à inveja, à indolência ou ao desespero.

A liberdade que faz jus às suas ilustres associações não deve significar a liberdade da autodestruição. Deve ser compatível com ser aconselhado e orientado, e até, em raras instâncias, restrito – e assim nos ajudar a nos tornarmos aqueles que aspiramos ser.

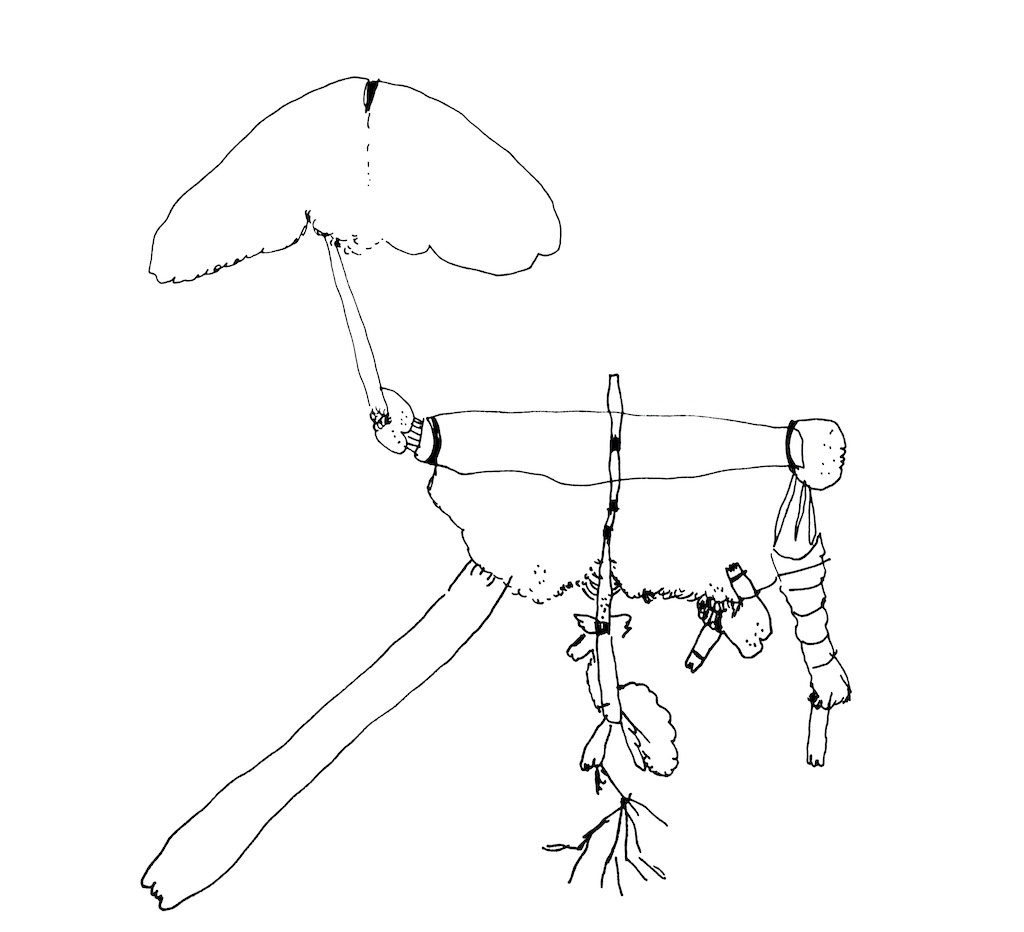

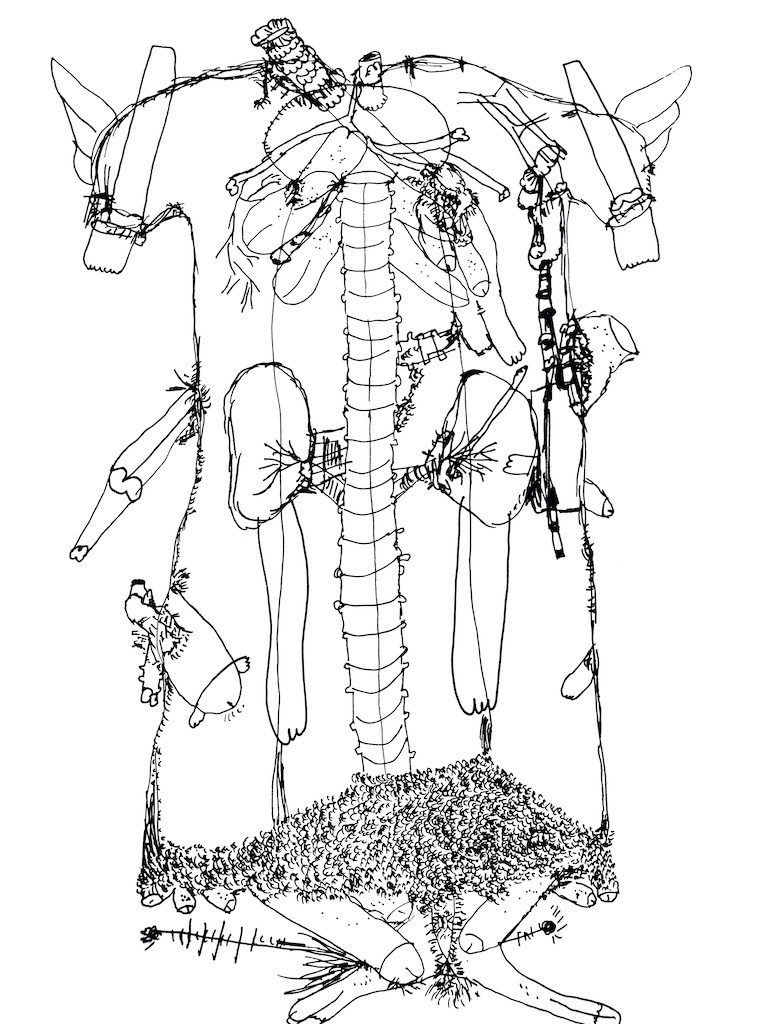

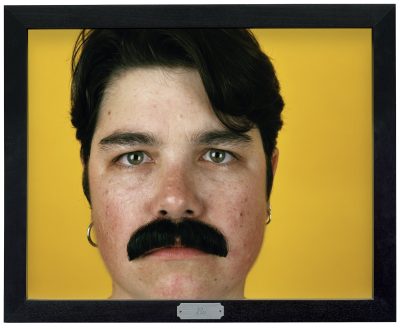

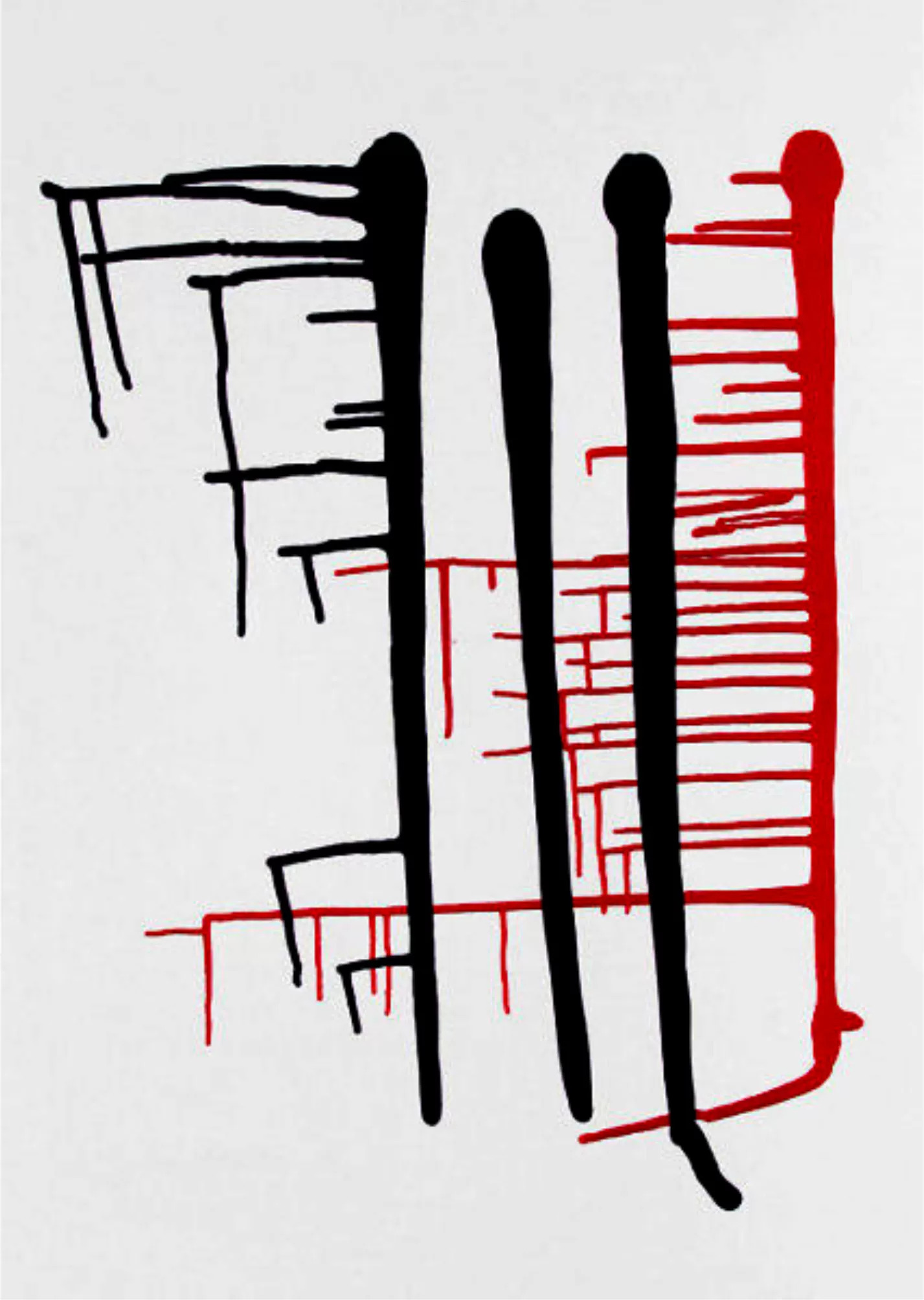

Portfólio: Marcelo Gandhi

Marcelo Gandhi dá à sua linguagem artística um papel. Literalmente. Superfície por excelência de seu desenho, o papel ganha status de pele sobre a qual Gandhi traça suas experiências, no mundo e em sua produção artística. Suas formas abstratas em cadeia, à primeira vista constituintes de uma só figura, não representam uma realidade vivida a priori, nem estabelecem um programa a seguir-se. A linha de tinta nanquim costura ao mesmo tempo que abre sulcos nos painéis de diferentes dimensões criados por Gandhi, esboçando a possibilidade de diálogo entre sua obra e o observador. A pele, assim, deixa de ser fronteira para se tornar o locus onde desejos e signos se articulam em plena corporeidade.

Do erotismo de seus primeiros desenhos, que o fizeram recipiente da bolsa Rumos Artes Visuais Itaú Cultural em 2006, à hibridez das técnicas que vem adotando, é o aspecto intimista de seu traço que tece o desenvolvimento de sua obra. Com a mudança do artista para São Paulo, onde reside há cinco anos, o corpo particularizado que servia de base para sua obra entra em conflito, com a dissolução do espaço privado no público, na série Sem Estrutura, de 2008. A cartografia do espaço urbano, onde tudo vira homogêneo e superexposto, invade o aspecto lúdico de seu desenho e gera um novo entendimento do indivíduo perante a monumentalidade da arquitetura metropolitana.

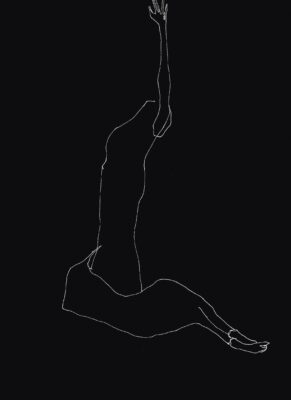

Busca aparente de retorno a um universo onírico e a um ideologismo perdido – mas, também, constatação do caráter efêmero das coisas –, surge em 2010 a série intitulada Ukiyoye Night Shot. A partir da identificação da perspectiva sem gravidade de seu desenho com a suspensão inerente ao estilo de pintura japonesa do século XVIII, Gandhi apropria-se da designação Ukiyo-e, “retratos do mundo flutuante”, para submeter seu traço a uma nova experiência. Composições em nanquim prateado sobre papel Fabriano preto, os exemplares dessa série fazem referência à história da arte e à própria materialidade da superfície de seu trabalho. Gandhi destaca, dessa forma, o tempo do evento não-cronológico suscitado por seu desenho.

Tempo suspenso no qual o observador é submergido quando em contato com a obra de Gandhi. Essa nunca se faz na memória de quem a observa, mas no acontecimento que se constitui quando nos encontramos frente à ela. Uma relação de surpresa renovada a cada olhar subsequente, sustentada na memória que se encontra na própria materialidade do papel. O desenho convida o espectador a vestir-se na projeção de seus próprios desejos sobre o universo contingente do trabalho artístico de Gandhi. Influência direta da prática de performance, que este desenvolve paralelamente, a performatividade de sua linha, que se afirma enquanto é traçada, convida nossa visão a testemunhar o processo do caminho – tanto do olho como o da linha – sobre o papel.

Convite do olhar a ser testemunha e dar origem a novos sentidos, quando Gandhi se utiliza de objetos encontrados ou culturalmente estabelecidos, como no caso de Pinball, parte integrante da exposição Jogos de Guerra, de 2011, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Em cada um dos dez joguetes, Gandhi substitui a cartela de pontuação por seu desenho, subvertendo os objetivos do jogo e tornando sem limites a suspensão do tempo e do espaço em sua obra. O alvo agora são as formas criadas por seu traço e o objetivo, o maior tempo possível que se consegue deixar a bola percorrer o caminho sobre elas e por elas delimitado.

Apropriações outras de diversas fontes permeiam a mais recente série de desenhos de Gandhi, 3×4: símbolos da cultura pop, códigos de barra, palavras, números, campos de cores etc. Dispostas de tal maneira em relação à linguagem do desenho, essas referências não negam que tudo já foi produzido, mediado ou processado de outra forma por outros, outro autor, e, ao mesmo tempo, tomam uma posição crítica perante o material cultural existente. Num desses painéis, desponta a seguinte afirmação: “o performer é seu próprio signo”. Ela parece nos lembrar que, independentemente daquele que traça sua linha de experiência no mundo (da arte), seja ele o autor ou o observador, ambos são a(u)tores de suas respectivas histórias.

Para o raio que o parta

por Vanessa Agricola

Vou te contar, em menos de dois meses a minha vagina vai dilatar dez centímetros até que a cabeça do meu filho apareça e todo o seu corpo saia por ela. Menos de dois meses. Dez centímetros.

A saga começa dez horas antes. Quando uma cólica, maldita, me dá vontade de fazer cocô na calça. Se Deus for justo, devo estar em casa, e vai dar tempo de correr pro banheiro, pra minha privada, e ficar lá, até a dor (e o que mais) passar.

Dali a pouco, a tal cólica volta. E eu, já sem nadinha a colocar pra fora, vou entender que não se trata de uma dor de barriga, que não comi nenhuma comida estragada, que finalmente chegou a hora. “Contrações regulares, com duração curta, dores lombares, vontade de evacuar”. São as descrições do início do trabalho de parto que aprendi no curso. Como lidar: tentar dormir, se for noite. Dar um passeio (se for a She-Ra). Escrever uma carta para o bebê sobre a emoção da chegada (se for completamente louca).

Se me conheço, vou chorar. Não tanto pela dor, mas pela euforia. Vou ligar pro meu marido, ele vai ligar pra doula, os dois vão chegar mas nenhum dos dois me deixa mais calma. Meu filho vai nascer, pomba. Vou ter que me controlar. Até que o tempo entre uma contração e outra não passe de dez minutos é melhor ficar em casa, quieta. Pode durar horas, não sei se vou conseguir. Talvez eu me apresse: Liga pro doutor David, liga pro doutor David! Pra ver se o doutor David libera a ida pro Einstein.

No carro, um puta trânsito. Chegando no Einstein, um puta mau-humor. Bom dia, mamãe, esse neném vai nascer hoje? Quem responde por mim é meu marido, André, que não tem mau-humor nunca. Tá nascendo. Consegue uma LDR pra ela?

LDR é a sigla de Labor Delivery Room, uma sala de parto com banheira para onde as raras grávidas que decidem tentar um parto normal vão. Só tem cinco salas dessas no Einstein (não parece muito, mas considerando a taxa de 79% de cesáreas do hospital é bastante coisa), e como um parto normal não tem data prevista, não tem como reservar uma LDR. O que se sabe, com certeza absoluta, é que as contrações passadas em água quente ficam mais fáceis de suportar. Por isso eu quero tanto a banheira. E por sorte, consigo uma.

Em poucos minutos estou numa água quentinha. Marina, a doula, massageia a minha lombar, e por uns instantes sinto que vai ser tudo bem mais fácil do que eu imaginava. Mas não. Vem uma nova contração, típica da fase ativa do parto, com “contrações mais próximas, de mais ou menos um minuto, muito mais fortes do que a fase anterior”. Como lidar: apoio. Relaxamento. Movimentar o corpo.

Sabe aquela bola de ginástica, a bola suíça? Marina me ajuda a sentar nessa bola e rebolar. Achava constrangedor fazer os movimentos no curso, mas não é que funciona? Eu rebolo na bola e a dor alivia.

André me incentiva, diz que estou tirando de letra, só que a calmaria termina logo, a bola me deixa tonta e chega uma nova fase mais intensa, terceira e última, chamada de transição. “Contrações de mais de um minuto, muita dor, náuseas, tremores, irritação”. Como lidar: mais banheira. Mais massagens. Entrega.

Xingo o doutor David que até agora nada. Uma enfermeira avisa que ele jájá chega e mede a atual dilatação da minha vagina: Sete centímetros. Jajá essa neném sai. Percebo que ela nem sabe que eu vou parir um menino, mas que se foda. Sinto um calor enorme na barriga, lembro que dos oito aos dez centímetros o bicho pega, sinto medo, pânico. Vomito.

Marina me limpa. André me faz carinho. Rejeito os dois. Começo a considerar as dicas de uma parteira badauê da Vila Madalena, que dizia que as vogais do nosso nome tem poder de cura. Ao doer muito, grite as vogais do seu nome, Vanessa, aaaaaa, eeeeeee. Tenho vontade de morrer.

Doutor David entra pela porta. Nem consigo reclamar do atraso. Me anestesia, me anestesia! Ele pergunta: Tem certeza? E eu: Absoluta, esquece a carta!

Pra você entender, eu escrevi uma carta pedindo que o anestesista não me anestesiasse em hipótese alguma. Eu não queria uma anestesia, queria ir até o fim, entrar no transe da Partolândia, quando as contrações são tão fortes, e a dor é tão aguda, que a grávida entra em um estado de demência, ou de não consciência, como se tivesse tomado uma droga.

Em um livro, Quando o corpo consente, li que a dor que uma mulher sente no parto é a mesma que todas as dores que ela sentiu na vida, considerando todas as dores da vida somadas, e que a partir daí, ela se livra de todas elas. Quiçá tenham sido palavras bonitas, que a autora usou só para enfeitar, acontece que essas palavras não saíram mais da minha cabeça. Eu queria gritar, sem anestesia, sem episiotomia, sem nada! Queria sentir todas as dores do mundo, todas as dores que já senti na vida. Queria me livrar delas! Mas quer saber? (Coisa que eu só soube agora). Tanto faz o jeito que meu filho vai nascer. Eu posso ter uma cesárea, posso ter um parto normal, nada é certo. Só que o meu filho vai nascer de qualquer jeito. Com ou sem anestesia eu vou sentir ele sair do meu corpo, vou sentir ele no meu colo, e ele vai olhar pra mim, parecido comigo, ou com o pai que eu amo tanto… e aí, gente, aí ferrou. Eu vou sentir aquele amor, como se fosse um raio. Pum! E é o raio que me liberta. De tudo.

Tema livre

por Hermés Galvão

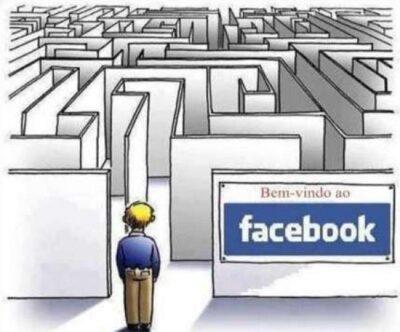

Minha liberdade impropriamente dita se perdeu no meio do discurso. A caminho do real, cruzou o virtual e parou no tempo. Eu, perdido no espaço, já não dava a mínima para ela, que já não era aquela. Assim, deixei que ficasse para trás a boa ideia que tinha sobre o assunto. Cansado de procurá-la, sufocado por sua aparência forjada, me dei por vencido e dormi o sono dos presos – reticente e perturbado.

Tiraram de mim o que era nato e inexorável, ou talvez tenha sido eu que abri mão de ser livre por medo do acaso. Sei ao certo que já estive solto uma vez e era alto o que via lá de cima, maior que o próprio mundo em si. Me restam dúvidas se fiz a escolha certa, ao mesmo tempo não sei se tive outra opção.

O que tenho agora, ou o que sobrou por ora, é uma liberdade genérica – talvez placebo. É de efeito moral o que nos permitiram viver, não é sensação por assim dizer, por bem sentir. Tão pouco tudo isso, quase nada, é um ir e vir cheio de amarras sob os olhos atentos de quem eu sequer dei liberdade para vigiar.

Estamos acobertados por nuvens que pairam baixas sobre as cabeças, que, se não seguem a mesma sentença, hão de rolar ladeira abaixo, pedra sobre pedra, de sapato em sapato. Vingo-me deles acreditando que, sim, o que tenho é o que posso ser: livre até a contracapa, até que traduzam minha biografia autorizada, afinal permito que vejam minhas fotos, que me sigam online, que saibam onde estou, a quantos metros de quem, há quantos minutos offline e, claro, com quem ando e de quem digo o que penso.

A mesma liberdade que me deram para falar e escrever como quem finge não querer nada foi estendida a todos, para alívio seu. Ou então de que outra maneira teríamos atores ruins, curadores mirins, jornalistas chinfrins, militantes e afins? Isso sim é ser livre, sempre livre. Absorvente.

Minha liberdade só pode ser aquela que larguei no passado: seria pesado demais seguir adiante com ela, dada a sua grandiosidade original, que só crianças e loucos suportam ou tem permissão de carregar. A de agora não é exatamente leve, no máximo leviana. E cheia de moral – em nome dos bons costumes. Os meus são da pior cepa, tão libertinos que tornaram-se vícios. O maior deles? Experimentar no limite do equívoco, à beira do ridículo.

Minha liberdade é tão amoral que só engorda e faz crescer os olhos de quem vê. Mas o tema é livre, não se prendam por mim.

A vez do peru

por Juliana Cunha

Muito se falou sobre uma hipotética perua chateadíssima com a PEC das empregadas. Pouco ou nada se falou a respeito do peru, seu marido. Em casa onde a mulher se sente ultrajada em ter de esquentar o próprio jantar, o homem não deve limpar sequer a própria bunda.

A PEC das empregadas revelou duas obviedades. A primeira é que nosso espírito escravocrata permanece intacto a ponto de uma lei que simplesmente iguala o trabalhador doméstico aos demais gerar comoção. A segunda é que, na falta de um escravo externo, o trabalho doméstico tende a cair no colo da perua, nunca de seu querido e bem assado peru.

Nenhuma surpresa. Remunerado ou não, o trabalho de casa sempre foi coisa de mulher, basta ver que o emprego doméstico só deixou de ser a principal profissão das brasileiras em 2011. Antes disso, éramos mais domésticas que médicas, advogadas, professoras. Hoje somos mais vendedoras.

Dos 6,65 milhões de trabalhadores domésticos do Brasil, só 31% têm carteira assinada. A precarização do trabalho não é coisa só dos tais grotões do Nordeste. É maioria em todas as regiões do Brasil.

Tenho dificuldade em imaginar uma casa de classe média sem filhos que exija mais do que duas visitas semanais da diarista para se manter apresentável e, quem sabe, até com um feijãozinho congelado na geladeira. Chamar uma diarista duas vezes por semana não configura vínculo empregatício e custa cerca de R$ 640 mensais. Achou caro? Chama uma vez só.

Para quem tem filhos a coisa é mais complicada: a pequena dose de independência e de vida externa que nossas mulheres de classe média conquistaram nas últimas décadas devem-se em parte às mulheres mais pobres que ficaram em casa, cuidando dos filhos delas.

Uma empregada que ganha salário mínimo (em São Paulo, R$ 755), que não faz hora extra nem adicional noturno e que recebe R$ 180 mensais de vale transporte (ida e volta de ônibus em São Paulo), R$ 200 de plano de saúde e R$ 250 de auxílio-creche vai custar R$ 1.777 pela nova lei. Três mil é o salário base de um repórter nas melhores redações do país. Para boa parte da classe média, é notável que essa conta não fecha, mas a pergunta é: como fazê-la fechar?

Para uns, a resposta é “contratar” uma empregada mensalista pagando os mesmos R$ 640 que citei aqui como valor de duas diárias semanais de uma faxineira. Os outros – os que me interessam – vão procurar alternativas. E se a gente criasse esquemas de compartilhamento de babás nos condomínios? Melhor ainda: creches comunitárias em que os pais se revezassem no cuidado com as crianças? Que tal se dessa vez nossos perus fossem convocados a resolver o problema?

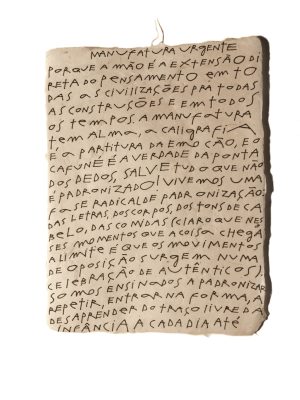

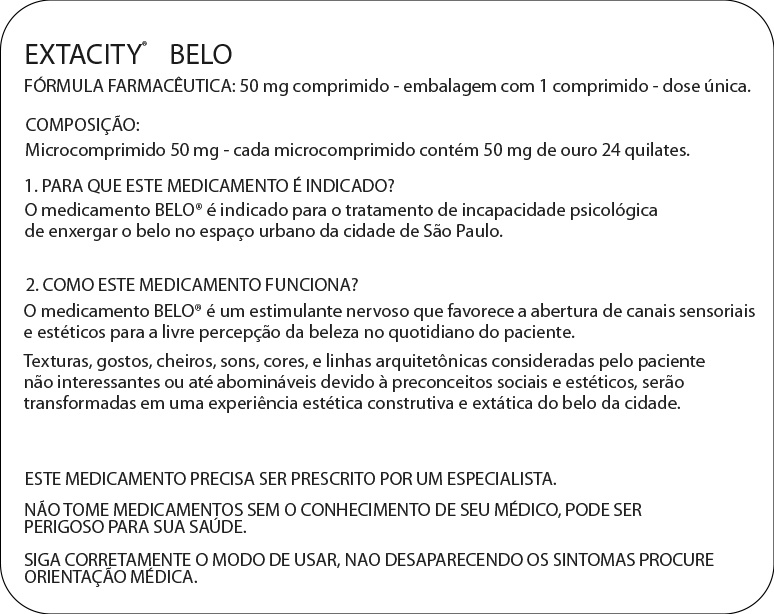

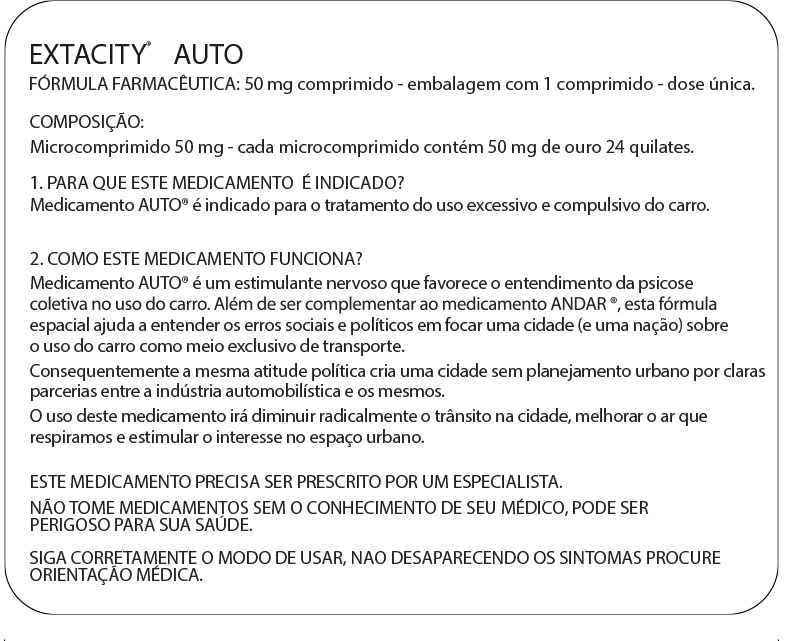

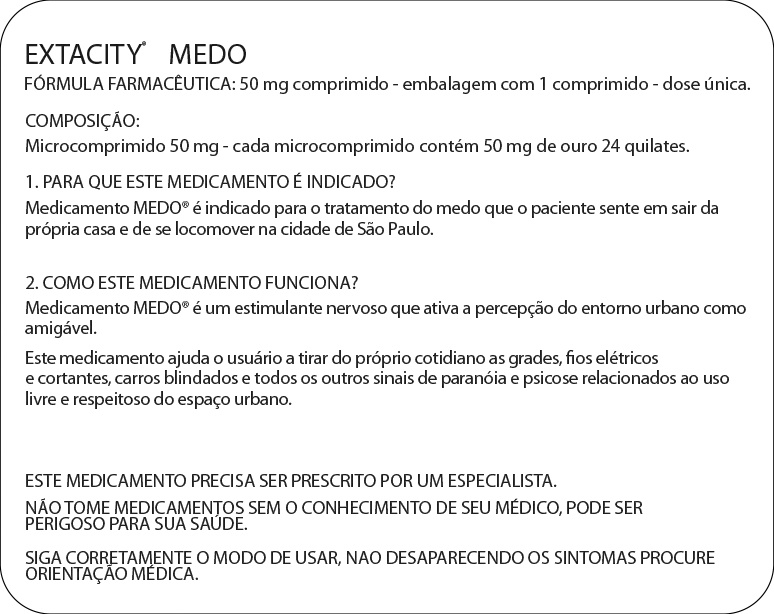

Extacity

por Marko Brajovic

As pílulas Extacity interiorizam as questões fundamentais da cidade de São Paulo: ter medo, a dificuldade de ver o belo no cotidiano urbano, o uso excessivo do carro, e não caminhar na mesma, como também não considerar a urgência fundamental de novos espaços públicos, revalorizar os rios e questionar umas arquiteturas de caráter duvidoso.

Patologias tanto urbanas quanto pessoais e coletivas, uma forma mentis que reflete na forma urbis e vice-versa. A modificação de ambos os ambientes (exterior e interior) finalmente depende de nossa atitude cotidiana tanto ética quanto estética em se relacionar com a cidade como organismo coletivo.

Apenas uma questão de tempo

por Leticia Lima

Se eu falar de tempo, sem dúvida todos entenderão ao que me refiro, mas, se pedir uma definição do mesmo – aí o bicho pega. Afinal, o que é o tempo?

Os gregos antigos, por exemplo, tinham duas palavras para explicar esse fenômeno tão abrangente e essencial: chronos e kairos. Chronos era pai de Kairos, e, de certa forma, pai do universo. Representa o tempo cronológico, ou sequencial, que pode ser medido. Já Kairos, seu filho, era aquele momento oportuno, em que algo especial acontece. Chronos era quantitativo; e Kairos, qualitativo. É interessante descobrir que, na história de ambos, Chronos engole seu próprio filho, num ato de canibalismo não incomum à mitologia grega, mas especialmente adequado neste caso: Chronos era o criador do tempo e, logo, de tudo o que nele está compreendido. E é impossível fugir do tempo; existir fora dele. O ato de Chronos nada mais representa do que um gesto antropofágico. Afinal, somos todos parte do tempo – e devorados pelo tempo.

O tempo pode ser definido apenas como uma sensação derivada da transição de um movimento. Nós o pensamos como algo externo à nossa experiência, mas a verdade é que sempre será definido de forma idiossincrática. Somos, a princípio, todos capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos; porém, seriam nossos sentidos de confiança? O tempo existe independentemente de nossa percepção?

Na filosofia, tradicionalmente, existem dois campos opostos: os realistas sobre o tempo defendem sua existência separadamente da mente humana. Os antirrealistas, principalmente os idealistas, negam, duvidam ou problematizam sua existência separada. Kant, um dos defensores da filosofia idealista, nega a realidade do tempo. Para ele, trata-se de noção a priori, que nada designa além de determinada característica da forma com a qual nós humanos recebemos informações através dos sentidos. As noções de passado, presente e futuro, assim como antes e depois, são possíveis porque percebemos o tempo como sequencial, acreditamos que o passado seja irreversível e o futuro, influenciável.

A ciência, entretanto, comprovou inúmeras vezes que nossa percepção e nossos sentidos podem nos enganar (e o fazem com frequência). Quem nunca teve uma experiência em que o tempo parecia quase parar, ou passar num piscar dos olhos? Dizem que, antes da morte, a vida nos passa aos olhos como um filme – mas como uma existência inteira pode caber no espaço de instantes? O tempo seria então apenas um evento psicossomático, influenciado por variáveis inerentes a cada indivíduo?

Não haveria uma definição científica mais precisa a respeito – uma que finalmente estabelecesse que o tempo simplesmente é? Pois bem: o físico Albert Einstein, dono de vasta cabeleira e genialidade, deu ao mundo a teoria da relatividade, e, desde então, o tempo vem sendo considerado como uma quarta dimensão do continuum espaço-tempo do universo.

Aãh?

Muito básica e resumidamente, Albert Einstein disse que o tempo é relativo. Os objetos não o vivenciam da mesma forma – quando um corpo está em movimento, o tempo lhe passa mais lentamente. Em outras palavras, a dimensão do tempo está ligada à do espaço. Na velocidade da luz, a máxima velocidade no universo, ocorre o mais espantoso: o tempo simplesmente deixa de passar! É como se a velocidade do espaço retirasse tudo o que fosse possível da do tempo. No outro extremo, para quem está parado, a velocidade está toda concentrada na dimensão do tempo.

Tem mais. Alguns anos depois, Einstein desenvolveria a chamada Teoria Geral da Relatividade. É assim: a gravidade do Sol curva o espaço ao seu redor e mantém a Terra em sua órbita. Já a força que prende as pessoas ao chão é a curvatura criada pela Terra no espaço ao seu redor. Einstein também descobriu que, quanto maior a gravidade, mais lento é o ritmo da passagem do tempo. E então surgiu o conceito da “curvatura no tecido espaço-tempo”, que deu a muitos escritores de ficção-científica material de sobre para viajar no passado e no futuro.

A religião também tem muito a dizer. Para nosso interesse, a mais importante distinção feita pelas principais religiões do mundo ao definir o tempo consiste no linear versus o cíclico. Em certas culturas, como a budista e a hinduísta, há um conceito da roda do tempo, mensurado de forma cíclica. Os ciclos para seres vivos individuais se repetem entre o nascimento e a morte, podendo, às vezes, ser influenciados pelo comportamento no giro anterior (como o Karma). Em algumas culturas, como a dos Maias, existem ciclos maiores, do próprio universo, que também se repetem. Já o conceito judaico-cristão estabelece o tempo como linear. O universo tem um começo (um ato de criação de Deus), um meio e, especialmente para os cristãos, um fim. É interessante notar, porém, que Deus é infinito e, portanto, existe para além do tempo.

Também tem a astrologia, sistema milenar de crenças no qual as posições relativas dos corpos celestes no momento específico de um nascimento podem prover informações sobre personalidade, relacionamentos e até destino. O tempo (e espaço) no qual se nasce determina a vida! A astrologia é chamada de superstição por alguns, ciência por outros, mas, até então, foi incapaz de comprovar sua eficácia. Seja lá superstição ou pseudociência, leio meu horóscopo quase diariamente, e já fiz meu mapa astral.

E já descobri porquê… Ao ser reeleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama fez um discurso no qual declarou: “Sempre acreditei que a esperança é aquela teimosia dentro de nós mesmos que insiste, apesar das evidências ao contrário, que algo melhor sempre nos aguarda, desde que tenhamos a coragem para continuar buscando, trabalhando, lutando”. Foi então que percebi o quanto a esperança é algo temporal. Trata-se de um elemento do futuro – e sem a ideia de futuro não pode haver esperança.

Seja linear ou cíclico, psicossomático ou uma quarta dimensão, para mim o tempo é, e sempre será, a ideia de que posso aprender com meu passado para agir no presente e ter um futuro melhor. O tempo permite aflorar minha esperança.

Certezas

por Marina Lima

Os artistas da vida precisam de tempo –

para moldar seus traços, pegadas e sons.

Mas a palavra esperança me remete à espera; uma espécie de subordinação à não-ação,

atrelada à religião.

Disso não entendo, então vou direto pras certezas.

Outro dia me tomaram como pessimista…

Tudo bem, confessei não gostar da palavra

esperança, mas pessimista? Não,nunca! Longe de mim.

Se decretarem fim para os finais felizes, vou querer descer na hora.

Digo é que, vendo grandes artistas atuando em seus campos de batalha, ganhamos Certeza.

Estímulos desse porte invocam a coragem da gente.

E assim é possível enxergar por dentro da carne ou diante do breu.

Se ganho certeza, não há espaço para esperança.

Em que altura

Deve-se abrir mão

Das aventuras, dos riscos e da paixão

Se estamos vivos

Temos direito de sentir

Será bonito ficar de longe e denegrir

A juventude

E os com fogo no coração

Quando as doenças e os medos são em vão

Em que medida

Envelheceremos bem

Olhando os outros

Sem douçura e com desdém

Cada um é único no mundo

E nisso todo mundo é igual

Uns resolvem tudo num mergulho

Outros seguem em busca de um ideal

Me deixe quieta

Com a minha solidão

A vida é minha e também meu coração

E se você já encontrou a sua parte

Me deixe em paz atrás da parte que me cabe.

Querem me envelhecer de qualquer maneira

por Hermés Galvão

Querem me envelhecer de qualquer maneira e me convencer de que fiquei para trás, amarrado lá nos fundos da geração Y. Sei que já vieram outras depois da minha, mas eu nasci ontem e tenho planos infalíveis para continuar jovem amanhã. Sei também, não é de hoje, que já não me chamam de futuro. Logo eu, que nunca fiquei preso ao passado, agora sou visto como assunto encerrado. Talvez porque ainda tenha hábitos manuais, e não somente digitais. E porque coleciono amigos reais e não virtuais + um par de gadgets em vez de um acervo eletrônico que, no meu tempo, só japonês tinha grana para ter.

Mas, por favor, não me estacionem porque ainda posso andar. Apenas não tenho tanta pressa assim, embora tampouco seja devagar – e pra quê correr se lá na frente a gente vai se encontrar? O tempo dirá. Então, que tal me esperar? Me recuso a ser chamado de velho. Porque tenho no DNA traços das gerações Z e M (de multifacetado), que acabam de chegar. Só não me peça para interagir com quem veio ao mundo quando já frequentava o submundo – veteranos merecem escolher suas companhias, é mérito que só pode ser conquistado com os anos.

Sim, ainda guardo CDs na estante e chamo club de boite, mas exijo espaço para me encaixar onde possa me sentir à vontade. Nostálgico e obsoleto é a sua avó, antes que me esqueça. Escrevo em um MacBook de cinco anos atrás e não me identifico com quem se orgulha disso – por mim, comprava o de última geração, para me equiparar aos meninos que tocam no visor como quem beija um grande amor. Mas papai, que é baby boomer, me ensinou a comprar uma coisa de cada vez. E agora minha prioridade é tratar a cabecinha oca, como todos meus contemporâneos concebidos num Dodge 74.

Como eles, e como todos, fui definido de forma aleatória, ajustado numa linha do tempo com raciocínio bambo que, aposto, veio da cabeça de um publicitário que viu a vida passar pela janela da agência. Ou encomendado por alguma fundação que enquadra países, bancos e, claro, pessoas de acordo com o que compra, come e vive. Fui batizado de Y por uma turma que nasceu entre o pós-guerra e o ano de 1964, por gente que nomeou de X os que vieram em seguida e registrados até, sei lá, 1981. Até hoje não souberam explicar, sei lá, porque uma geração começa em 1982 e a outra entre 58 e 62, por exemplo. Talvez em ano de Copa a coisa mude, vai entender. Ou não, vamos esquecer.

Sem definições para um futuro sem restrições. Para recomeçar. E ir atrás do tempo esquecido para que não se perca. Voltar ao passado e revivê-lo agora para redirecionar o que vem pela frente. Para que o presente não se repita diariamente, para que cotidiano e rotina tornem-se ideias opostas. E os dias ganhem movimentos tão dinâmicos que a noite passa a ser uma certeza inconclusiva. Não quero ter medo das surpresas, quero estar pronto para quando o inesperado chegar. Que entre na hora que for, mas que venha para ficar. Isso de ser passageiro é das vinganças mais cruéis que se pode fazer com o outro, isso de dizer que tudo sempre será quando, na verdade, tudo vai. Aconteceu, passou, se foi. E voltamos de onde paramos. De onde mesmo? Do início e nunca do meio. Porque, para começar de novo, é preciso juntar o alfabeto inteiro, do A para frente.

Era um garoto, que como eu, amava educação

por Carla Mayumi

A primeira vez que vi o André foi numa foto. Lá estava ele, em plena avenida Paulista, segurando um cartazinho onde se lia a palavra “sorria”. Na foto, conheci o sorriso de orelha a orelha que passaria a ver com frequência. Mais de um ano depois, me vi ao lado dele, na mesma avenida, segurando um cartaz em que estava escrito “qual a escola dos seus sonhos?”. Virei pra ele e falei: “Acabei de me dar conta agora de que te conheci através de uma foto segurando um cartaz aqui”. Ambos sorrimos. O André é assim. Tem um poder se mobilizar pessoas quase sem que percebam. Talvez sequer ele perceba. Com aquele sorriso, os olhos muito abertos, serenidade e palavras profundas, quer, verdadeiramente, resolver alguns dos problemas do mundo.

Em 2011, tive a felicidade de conduzir, com meus colegas da Box1824, uma grande pesquisa intitulada Sonho Brasileiro. Investigamos os sonhos dos jovens e suas aspirações com relação ao Brasil, e foi assim, numa foto tirada durante a pesquisa, que o André apareceu para mim pela primeira vez. Desde que o conheci fui me envolvendo com seus projetos, quase sem pensar, fascinada por aquela vontade de mudar o mundo “na hora do almoço”, como escreveu numa matéria da revista Vida Simples.

Juntos e com mais uns quinze voluntários, organizamos um TEDx chamado Jovem Ibira, em novembro de 2011. Atualmente, o mesmo grupo, com mais algumas pessoas que foram chegando, conversa sobre o próximo TEDx, cuja licença está em nome do André e que vai se chamar TEDxSéed – uma brincadeira com o nome Sé (um local em São Paulo) e com a palavra seed, semente em inglês, e ainda “ed”, de educação.

A arte das palavras é algo que estimula esse jornalista recém-formado. Aliás, cedo ele entendeu que só sabe falar bem e escrever bem quem sabe pensar bem. Por isso, sempre buscou aprofundar seus conhecimentos, especialmente em filosofia, história e literatura. Conseguiu uma bolsa para fazer cursos – esteve em mais de cinquenta – em uma instituição reconhecida e sofisticada. A bolsa de estudos é fruto de uma carta de próprio punho que enviou, quando tinha dezoito anos, para o fundador da escola.

Um dia, passada nossa aventura do TEDx, André me chamou para uma conversa. Queria me contar de seus novos projetos. Naquele dia, descobrimos uma paixão em comum e começamos a falar da nossa vontade mútua de mexer com educação. Sempre interessado pelo assunto, queria se dedicar de corpo e alma ao tema que, segundo ele, é essencial para que as pessoas alcancem outro estágio de autoconhecimento. Tendo estudado em escolas públicas na periferia de São Paulo, viveu uma realidade negativa, que quer mudar. “Não entendo porque a jornada de educação que me ofereceram fecha os olhos para a beleza da vida e o encantamento com o mundo” – desabafa. Intuía que o processo de aprendizagem poderia ser muito mais rico em significado, e certamente muito mais apaixonante para alunos e professores.

Enquanto a gente mirabolava o que poderíamos fazer juntos, recebemos um chamado, quase do além de tão em sintonia com o que pensávamos. Eduardo Shimahara me convidou para trocar uma ideia sobre seus sonhos ligados à educação. Perguntei se poderia levar o André ao encontro. Foi ali que começou uma nova fase – a atual – das nossas vidas.

Um dos sonhos do Shima era escrever um livro sobre escolas inovadoras. Abraçamos o sonho, que virou nosso também. Hoje somos Shima, André, Carla e Camila – o Coletivo Educ-ação – e estamos em pleno processo de escrever o livro desejado. O talento de artesão das palavras nos levou a escolher o André para ser o escritor do livro.

Quando nos demos conta, nosso sonho tinha virado uma jornada para alguns países ao redor do mundo em busca de projetos de educação inspiradores. O projeto do livro consiste em visitar presencialmente doze iniciativas planeta afora – três delas no Brasil – para investigar o que pode inspirar os brasileiros nos nossos modelos de educação. O André já visitou quatro destas iniciativas, três das quais na Europa, num processo de imersão que durou quatro semanas e em que entrevistou mais de setenta pessoas. Desde julho, está em um mergulho profundo nas vidas e mentes de quem está por trás das instituições: aqueles homens e mulheres que as criaram e os que estão vivenciando seu cotidiano. Uma gama de pessoas está sendo ouvida, dos fundadores aos alunos, professores e pais. Conteúdo mais do que suficiente para que educação tenha virado o ar que respira.

Nossas conversas agora giram em torno do que vamos aprendendo nessa jornada, que já cobriu sete das doze iniciativas que estarão no livro. Quando nos encontramos, falamos das experiências transformadoras dos alunos do YIP, programa sueco que convida os jovens a pensar sobre sua missão no mundo e que, para isso, promove encontros com um novo especialista a cada semana. Falamos da Green School, que recebe alunos de todo o mundo em uma escola feita de bambu, onde as aulas temáticas são o jeito que os professores têm de fazer os alunos se apaixonarem pelo que aprenderão. E assim, aos poucos, André vai descobrindo que existem, sim, maneiras de dar um novo sentido ao processo de aprendizado e que a educação pode abrir os olhos para as belezas do ser humano e do mundo. E sua história vai se entrelaçando com a transformação que quer propor. Em 2013, junto com o Coletivo Educ-ação, será o autor de um livro sobre novos modelos de educação.

Essa é uma pequena parte da história de André Gravatá, que se dedica de coração a tudo o que faz. Um dia ele me deu um livro de presente. O volume veio cheio de post it colados nas páginas, que “conversam” comigo enquanto leio. Esse é o jeito André de ser e de convencer… Cuidado quando encontrá-lo. Ele pode levá-lo, também, a acreditar que consegue mudar o mundo, se quiser.

Rumo a Ítaca

(…) mas não apresse a viagem nunca.

Melhor muitos anos levares de jornada

E fundeares na Ilha velho enfim.

Rico de quanto ganhaste no caminho

Sem esperar riquezas que Ítaca te desse.

Uma bela Viagem deu-te Ítaca.

Sem ela não te ponhas a caminho.

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te .

Ítaca não te iludiu, se a achas pobre.

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência.

E agora, sabes o que significam Ítacas.

Constantino Kabvafis, O quarteto de Alexandria

Sempre adorei as festas de réveillon. Todos de branco, se abraçando, desejando que o próximo ano seja repleto de coisas boas. Ano novo, vida nova, possibilidade de recomeço. Bem vestidos, de roupa nova branca, contemplamos o que está por vir, celebrando. Recebemos o novo ano como quem conhece um novo amor, acendemos velas, brindamos a ele, oferecemos flores, cheios de esperança em que dessa vez seja melhor.

Existe algo de encantado no futuro. Algo mais iluminado do que o agora. Sempre há alguma idealização sobre o momento que não estamos vivendo. O futuro obscuro vem com um dever: lá, naquele lugar, serei feliz. Quando me casar, quando concluir um projeto, quando tiver filho, quando comprar um apartamento. E se não acontecer? E se for diferente?

Tanto o passado quanto o futuro ficam reservados numa espécie de altar em nossa mente. O passado, por ter sido meu, acaba tendo um valor nostálgico. Meu pai dizia: não brinque com o passado; ele é muito perigoso, às vezes muito sedutor. É muito fácil virar refém do lugar onde não fui feliz, numa condição de vítima privilegiada, paralisada, revendo o que ficou para trás. Deixando de dar lugar para o agora, remoendo uma condição que não mais existe.

Penso que o mais desafiador é poder se movimentar no presente, não apenas em direção ao futuro, mas colocando o passado em seu devido lugar. Resignificando-o. Dando outro sentido para a vida que tive até então, acabo colorindo-a com um tom mais vivo. Assim, me locomovo com mais tranquilidade em minha história. Transito pelas minhas memórias, visito-as, como um espectador que revê um filme e se aproxima de uma cena com outro olhar. Este seria o verdadeiro preparo para o que vem à frente. Para olhar ao que virá adiante, é preciso leveza acima de tudo. Existem bagagens que levamos e que são desnecessárias.

Nosso arsenal para a luta da vida são nossas vivências, aquilo que armazenamos, nossa história. E obviamente isso também agrupa os momentos duros, tristes, bem como aqueles em que fui humana, imperfeita. Fui trazida até aqui também pelos meus momentos ridículos, bobos, inseguros, aflitos. E pela forma como os enfrentei. Aí, nesse cantinho, mora a coragem e a esperança. Esse cantinho verde, cor do trevo de quatro folhas, o lugar onde nos perdoamos e rimos de nós mesmos, com ternura. Aceitamos resignados o nosso papel errante. E assim podemos seguir.

Henri Bergson, em O Riso, coloca que nada desarma mais do que o riso. Rimos daquilo que é humano, imperfeito.

Rir de nós mesmo tem a ver com a possibilidade de nos movimentarmos em nossa imperfeição, de nos flexibilizarmos frente à imagem que gostaríamos de passar e aquilo que somos. Portanto, aí mora a possibilidade de reinvenção.

Não há nada mais insuportável do que aqueles que não riem de si mesmos. Nada mais persecutório do que a seriedade, aquele script a ser seguido, rígido, em linha reta. Nada é tão estático quanto o eletro que mostra que a vida se encerrou. O que simboliza a vida é o movimento, seus altos e baixos.

Não existe um passado feito só de coisas boas, assim como não é possível um futuro ideal. Existe o futuro possível. E este não precisa ser perfeito para ser bom. Nem a gente.

Sendo assim, o que resta é: darmos boas vindas às aventuras que os novos ciclos nos reservam. Feliz ano novo.

Sci-fi 110

por Jair Peres

“A curiosidade é mais importante que o conhecimento”

– Albert Einstein

Quem nunca sonhou com carros voadores? Clonar a si mesmo, viajar a Marte, lutar com alienígenas, voltar no tempo, ficar invisível ou até criar vida através de raios e eletrodos? O que aconteceria se o transporte molecular e o poder da mente fizessem parte das nossas vidas?

Você não está só. A ficção-científica existe para atender exatamente a isto. Desejos aparentemente absurdos, mas baseados em conceitos científicos – comprovados ou não – ou invenções, tornam-se “reais”. Os outros gêneros da ficção podem focar em momentos da existência humana e exaltá-los. Mas somente a ficção-científica muda a percepção da realidade, podendo recriá-la completamente.

Surgida como forma de literatura no século XIX; não por acaso, nos primeiros anos da revolução industrial. Relatos minuciosos baseados na ciência disponível à época e muita extrapolação mental formam a base da narrativa. Livros clássicos como Frankenstein e O Médico e o Monstro, por exemplo.

Considerado um dos pais da ficção-científica moderna, Julio Verne nasceu em 1828, filho de família francesa abastada. Testemunha ocular de alterações radicais no seu tempo, conseguiu manter a sanidade e nos deixar obras incríveis, divertidas e instigantes (Vinte mil léguas submarinas e Volta ao mundo em oitenta dias, entre outras). Além de escritor, foi marinheiro e explorador. Tentado a extinguir sua curiosidade, viveu aventuras que inspiraram suas obras. Ávido leitor, sua imaginação não tinha limites. Conseguiu prever e transcrever em seus livros muitas das conquistas que a ciência moderna realizaria ao longo do tempo. Seu trabalho tinha como base a física e as descobertas do final do século XIX, em contraponto ao seu contemporâneo H. G. Wells que, segundo Verne, “apenas inventava”.

Em uma época em que descobertas, ciência e tecnologia ameaçavam eliminar a capacidade humana de surpreender-se, Verne e Wells lançaram, em suas obras, as bases da ficção-científica moderna, traduzindo os anseios mais pueris em aventuras e possibilidades incríveis.

Em sua gênese, o cinema bebeu e muito nesta fonte. Com sua invenção patenteada, o cinematógrafo, os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram história. A projeção de seu curta documental A saída da fábrica Lumière em Lyon, em 1895, mudou o mundo e oficialmente inventou o cinema. Na sala de exibição estava Georges Méliès, mágico e ilusionista. Algum tempo depois, tornou-se o primeiro grande produtor de ficção, gênero inexistente até então. Diferente de tudo o que se experimentava em cinema, Méliès criou e dirigiu 555 filmes, incluindo o inovador Viagem à lua (1902). Idolatrado mundo afora, criou mundos fantásticos e técnicas de fotografia e filmagem utilizadas à exaustão no cinema desde então. Charles Chaplin o chamava de “o alquimista da luz”.

A aceitação da ficção nas telas foi enorme e o mundo queria mais. Desde sua origem, o cinema é arte e também comércio. A indústria cinematográfica cedo se transformou em negócio lucrativo e a ficção, sua maior fonte de renda. Hollywood, ainda em gestação, começava a produzir filmes desenfreadamente e seus gêneros, que eram basicamente dois (documental e ficcional), desdobravam-se em novas modalidades de forma exponencial.

Gradativamente ao longo do século XX, o interesse do público apontou para o crescimento gigantesco do mercado de cinema de ficção-científica. Hoje, pelo menos cinco entre as dez maiores bilheterias de todos os tempos são de produções de ficção-científica.

De Viagem à Lua a Prometheus (Ridley Scott, 2012), a evolução técnica de efeitos especiais, tramas e abordagens, e a própria estrutura narrativa dos filmes mantiveram-se conectadas aos anseios de um futuro hipotético, confirmando a fascinação das pessoas sobre o que está por vir. Atentos às descobertas e invenções que grandes centros de estudo e pesquisa têm feito ao longo do século, produtores e cineastas criam roteiros que as têm como ponto de partida para histórias que, em geral, refletem o momento em que estão inseridas. Algumas previsões deram certo, outras talvez nunca aconteçam, mas os roteiros que tomam os conhecimentos ou as teorias mais aceitas pela comunidade científica e os levam a um novo contexto para mostrar suas implicações, ou que constroem um mundo em torno de um conjunto particular de fatos, conseguem comunicar-se com seu público, pois desencadeiam a imaginação especulativa.

Uma das maneiras de fazer com que a projeção de teorias científicas e as emoções humanas convirjam é refletir o espirito do tempo nos filmes – algo comum em outros gêneros do cinema. Inserções de realidade e questionamentos sociais em diferentes doses marcaram a ficção-científica através das décadas.

Em 1927, em meio à turbulência socioeconômica na Europa do pós Primeira Guerra, o diretor alemão Fritz Lang lança Metrópolis, sua obra-prima muda de 153 minutos (!). Questionava o sentimento humano perdido em meio à crescente mecanização na sociedade. Utilizando a tecnologia e a arquitetura de um distante século XXI, e adicionando a mobilização social que o próprio diretor via pipocar ao seu redor, Metrópolis torna-se um marco na história da ficção-científica.

Movimentos surgem em várias partes do mundo e o cinema encontra uma assimilação como linguagem. O público aumenta. A importância deste crescimento de exibição fez com que a ficção-científica extrapolasse a literatura e o cinema e migrasse ao rádio, às revistas e às histórias em quadrinhos. Nesta época, em 1938, o jovem Orson Welles produziu uma transmissão radiofônica da obra A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells. A transmissão espalhou uma onda de pânico nos ouvintes, que imaginaram a invasão do planeta por seres extraterrestres. O sucesso abriu as portas de Hollywood a Welles e, em 1941, ele dirigiria Cidadão Kane – para muitos, o melhor filme de todos os tempos.