“A infância é quando ainda não é demasiado tarde.

É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos,

para nos deixarmos encantar.

Quase tudo se adquire nesse tempo em que

aprendemos o próprio sentido do tempo.”

Mia Couto

Se compreendermos que educar é acompanhar, com atenção, os novos em seus começos e em sua imersão no mundo, não há nenhuma dúvida de que os modos como organizamos a vida cotidiana nas instituições educacionais têm grande importância na formação das crianças. No entanto, a valorização do cotidiano e sua compreensão como elemento fundamental de uma pedagogia não têm como se enraizar em concepções de educação que estejam atentas apenas às normas, às transmissões de conteúdos e às avaliações.

Observei que a vida coletiva na educação infantil se estrutura no cotidiano a partir de algumas variáveis como o modo como os espaços são organizados (móveis, decorações e acessórios) ou as materialidades que estão à disposição do grupo (jogos e brinquedos, objetos cotidianos, materiais artísticos, científicos e tecnológicos) e que oferecem as possibilidades para as ações das crianças – individuais e em grupo – e para estabelecer relações de convívio entre adultos e crianças.

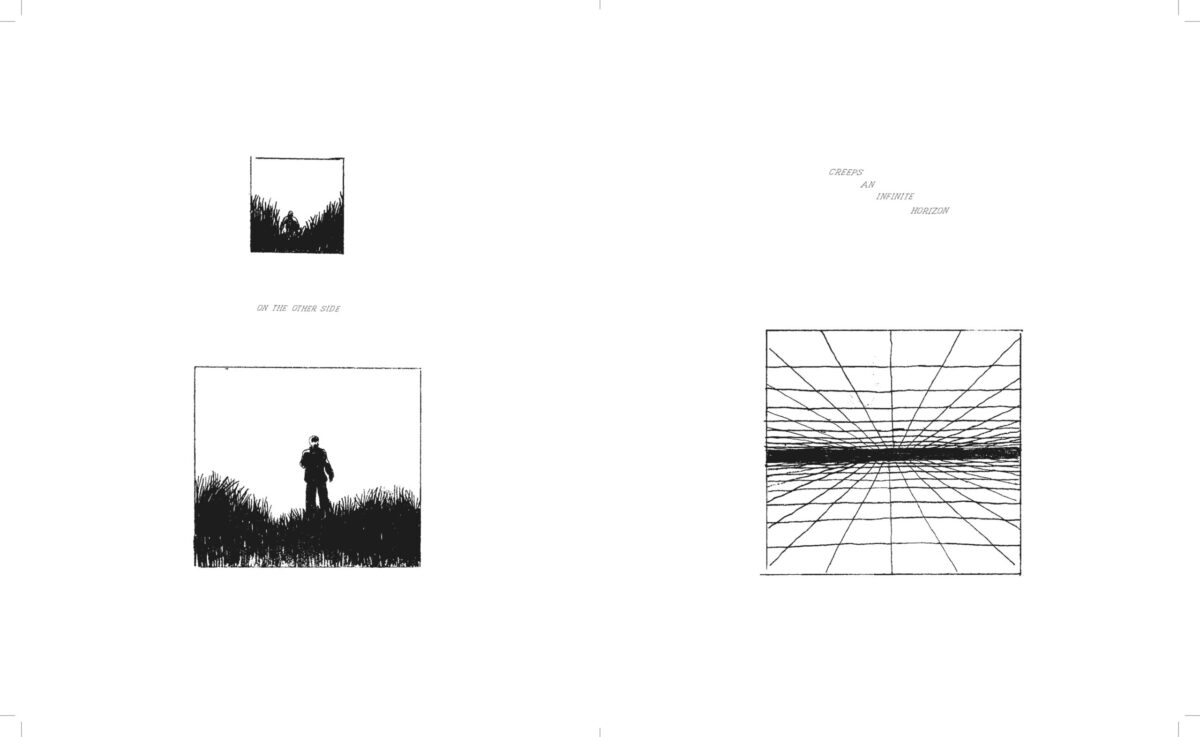

Cada integrante de um grupo traz uma experiência cultural, social, emocional diversificada, seja ele um bebê, uma criança pequena ou um professor. Portanto, quando se encontram em um mesmo espaço essas pessoas e suas experiências, há necessidade de tempo para transformar esse espaço em um ambiente – um lugar – onde ocorra o encontro e a construção de uma vida em comum. O tempo é a variável que imprime movimento, energia, ritmo para que as crianças e os professores possam viver, com intensidade, a experiência da vida coletiva no cotidiano. É ele que nos oferece a dimensão de continuidade, de durabilidade, de construção de sentidos para a vida. Mas é também o tempo que irrompe e, em um instante, desvenda outros caminhos, desloca, desvia, flexiona outros modos de ser, ver e fazer.

O tempo é, portanto, um tema fundamental para a organização da escola infantil, pois é uma categoria política que diz respeito não somente à vida das crianças, mas à vida de seus pais e também dos seus professores. O tempo é um articulador da vida; é ele que corta, amarra ou tece a vida: individual e social. É o tempo que nos evidencia que temos um passado comum, uma memória e uma história: que é preciso compreender esse passado, mas também distanciar-se dele para não ficar aprisionado, repetindo-o.

Compartilhar a experiência do passado para, assim, pensar e projetar possibilidades para o futuro. Viver o presente. É o tempo que nos oferece a dimensão de durabilidade, de construção de sentidos para a vida.

Isso nos encaminha para algumas perguntas: de que modo estamos vivendo o tempo nas escolas de educação infantil? Como temos vivido o tempo em nossas vidas como docentes e ensinado as crianças a vivê-lo? Como organizamos o tempo na escola ou como estamos sendo por ele organizados?

TEMPO ACELERADO, TEMPO DO CAPITAL

No final da década de 70, Félix Guatarri escreveu uma importante reflexão sobre a creche. Afirmou que a creche era um espaço de iniciações e que a iniciação fundamental era a da inscrição das crianças num tempo – mas não qualquer tempo: o tempo acelerado do capital. Quando essas palavras foram escritas, talvez não estivesse tão evidente, para todos nós, professores, o impacto que a reconfiguração do tempo e do espaço causaria no mundo contemporâneo. Nos últimos anos, nas escolas de educação infantil – apesar da sua aparente (im)produtividade econômica –, pode-se observar a presença do tempo do capital como uma pedagogia implícita. As manifestações dessa pedagogia podem ser observadas em diversos elementos:

Ausência de tempo – Os professores dizem que falta tempo. Falta tempo para fazer tudo aquilo que desejam e tudo aquilo que deles exigem. Estão angustiados e não têm tempo para escutar as crianças, olhar para cada criança.

Pressa – Essa velocidade se manifesta no modo como a infância vem tendo diminuída sua duração no início deste século e também no modo como as crianças são apressadas para atender aos horários da instituição e para acompanhar o ritmo dos demais colegas.

Fragmentação do tempo – As ações das crianças são reguladas por tempos fixos estabelecidos pelos adultos, sem encadeamentos: nem intelectual, nem corpóreo, isto é, sem sentido pessoal. Em uma rotina de vida sem sentido, as ações não deixam marcas.

Produtividade – A priorização da realização de tarefas que se encerrem com produtos avaliáveis.

A regulação temporal que caracteriza a vida contemporânea com a tríade produção-acumulação-consumo atropela e desapropria o tempo da vida. Para dar conta dessa regulação são construídos nas escolas artefatos como cronogramas, horários, rotinas, que, ao invés de organizar o coletivo, mais o controlam. Um tempo que é visto apenas como tempo cronológico, linear, sequencial. Todo o tempo investido livremente pelas crianças nas coisas que lhes dizem respeito, nas coisas que as afetam, naquilo que as desafia, que as distingue, se não tiver uma produção objetiva, é visto como perder tempo. Portanto, o que encontramos nas escolas infantis é a presença desse tempo característico das relações capitalistas, que brutaliza a vida cotidiana e empobrece a experiência da infância. Um sentido de tempo que apenas passa, cumprindo o ordenamento da produtividade.

E o que fazer com esta realidade? Aceitar?

OUTROS SENTIDOS PARA O TEMPO

Pensar o tempo no cotidiano da educação infantil tendo em vista criar rupturas está vinculado à ideia de romper com a compreensão do tempo linear e com a dinâmica de aceleração imposta pelo sistema capitalista. A aceleração provoca a ausência de sentido naquilo que se realiza cotidianamente na vida, na escola, pois, paradoxalmente, oferece uma sensação de muitas tarefas realizadas, mas de fracasso no sentido da realização docente, e uma derrota no sentido de educação das crianças – a vida basta com produção e consumo.

Um modo de romper com essa realidade é refletir acerca de outras acepções de tempo: como aquelas pensadas pelos gregos, que, além de chronós – o tempo sucessivo do passado–presente–futuro, compreendiam o tempo também como kairós, isto é, o instante, o momento crítico, a oportunidade, que é preciso marcar, ou ainda o tempo como aión, isto é, intensidade, duração. Os antigos mesoamericanos inventaram calendários onde contavam o tempo não apenas como diacronia, mas também como sincronia. Alguns povos amazônicos contemporâneos, como os Krahô, constituíram uma noção de tempo a partir de seu universo simbólico e pensam-no como uma força que produz a vida tanto através do seu escoar como também em alternâncias: nascente/poente, seca/chuva, tempo do sol (rápido) ou da lua (lento), isto é, o tempo como criação. No limite, podemos encontrar o não pensamento de tempo como na nação Amondawa que, apesar de saber contar eventos sequencialmente, não separa o presente dos eventos que aconteceram ou acontecerão em outros momentos. Essa diversidade cultural das compreensões do tempo pode nos ajudar a pensar sua interação com modelos de educação e escola e os modos como são oferecidas às crianças as experiências de infância.

O TEMPO DO COTIDIANO SE CONSTRÓI NA VIDA COLETIVA

Na educação infantil podemos incorporar, nas práticas da vida cotidiana, outros modos de conceber e produzir o tempo, formas que rompam com a lógica temporal dominante. Construir tempo para estar junto e fazer-se presente, isto é, estar com as crianças, atentos, interessados, tranquilos, solícitos, acompanhando, estando junto, perguntando, inventando com elas. Ser presença e guardar espaço para que a criança se torne presença no mundo. Podemos pensar em três práticas pedagógicas, que nasceram nos processos iniciais da educação infantil, mas que hoje estão sendo substituídas por práticas de escolarização: compartilhar a vida, brincar e narrar. Três modos não lineares de viver e contar o tempo.

Uma das ideias mais potentes constituídas pelas pedagogias da educação infantil foi a de caracterizar a escola como um lugar de encontro. A escola como um lugar para o qual as crianças se dirigem, todos os dias, com segurança e tranquilidade para, através do acolhimento e reconhecimento dos demais, aprender a viver – fazer suas iniciações à vida comum. Um ambiente onde as pessoas compartilham as coisas simples e ordinárias do dia a dia e também geram contextos para que o extraordinário possa invadir o cotidiano.

Para constituir encontros na vida cotidiana, é necessário um tempo longo de permanência e, também, a participação de todos na definição dos usos do tempo que se realiza no cotidiano da escola. As novas gerações podem compreender o tempo como um bem precioso, como algo que cada um de nós pode usufruir e usar de modo pessoal. Algo que não pode ser, banalmente, vendido ou comprado, mas sim dividido, compartilhado, usufruído. Aprender a valorizar e a apropriar-se do próprio tempo é oferecer às crianças instrumentos de resistência aos tempos do capital. O tempo é aquilo que nos resta, é a única coisa que ainda nos pertence.

A vida cotidiana é a vida mesma; nela estão em funcionamento os sentidos, capacidades, sentimentos, paixões, ideias, pensamentos. É através das experiências compartilhadas na vida cotidiana que aprendemos muito daquilo que usamos para estar no mundo e conviver com os demais; é com essa bagagem que nos inserimos como copartícipes nos valores e especificidades de nossas culturas. Construir a experiência, narrar a experiência, aprender da experiência. Qual o valor de todo o patrimônio cultural, se a experiência não o vincula mais às crianças? Torna-se necessário captar os elementos sensíveis da vida cotidiana e relacioná-los aos processos sociais, históricos e políticos para que eles façam sentido para as crianças e ofereçam a elas outros olhares e modos de viver.

É a partir das vidas cotidianas que os bebês realizam suas experiências iniciais com os objetos, com os amigos, com as pessoas que os alimentam, com suas brincadeiras e com as histórias que escutam e as músicas que ouvem. São esses pequenos atos, feitos em conjunto, que dão início à construção de um mundo real e à formação de um mundo imaginário, assim como à possibilidade de inventar formas dilatadas da vida, ligando as artes do fazer às artes do viver. Com os adultos e as demais crianças, cada bebê ou criança aprende maneiras de estar e se relacionar com o mundo, criar seu estilo de ser. Cabe aos adultos, em seu papel de acompanhantes mais experientes, ofertar tempo para escutar uma poesia, uma música, uma voz, imagens, ideias que ampliem as sensibilidades infantis. O cotidiano como o lugar do ritual, do repetitivo, mas que escuta o extraordinário que existe no dia a dia. O cotidiano é onde se aprende a ver a beleza das pequenas coisas.

Será no exercício compartilhado da vida coletiva que as crianças irão socializar-se, aprender a conviver, confrontar, discutir, procurar soluções com seus pares e o apoio dos adultos. A democracia, mais que uma forma de governo ou um modo de vida social, é uma estruturação simbólica do ser em comum, de uma vida coletiva, aprendida no cotidiano. Construir tempo para estar junto é fazer-se presente, estar com as crianças, deixar as crianças atentas, interessadas, tranquilas. Instaurar conforto, solicitude, respeito. Valorizar o realizado, escutar o que dizem as palavras e os gestos, escutar os pontos de vista. Não solicitar em excesso, intrusivamente, obliterando ou roubando o tempo de inventar. A vida cotidiana está permeada pela vida política, nas artes do fazer, do agir, das relações entre as pessoas, e por isso também tem uma função ética e política, que é a da relação respeitosa com o outro, da formação da memória, da narrativa e da transmissão da experiência, oferecendo o deleite estético. Constituir uma relação da educação com a democracia que não seja nem iluminista nem instrumental – que pretendem, através de uma preparação em conhecimentos e habilidades, formar sujeitos racionais, autônomos e democratas –, pensando a democracia como ação política, realizada no e por um coletivo, em contextos onde as crianças possam propor inícios, fazer suas pesquisas e investigações num espaço de pluralidade e diferença. Aprender a viver junto é algo que se faz na escola infantil; é tarefa de seus professores. Começa quando as crianças chegam à escola, isto é, quando não estão mais nas suas famílias, mas num espaço de diversidade e heterogeneidade. Compreender isso, estar juntos e compartilhar a cotidianidade desses tempos vividos juntos é um primeiro ato de resistência a um mundo definido previamente. É uma mudança que comporta muitas mudanças.

Texto adaptado do original, publicado em Leitura: Teoria & Prática (v.31, n.61, 2013)

Maria Carmen Silveira Barbosa é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.