Temporalidade invasiva

Poucas cidades são tão opacas à experiência cotidiana dos seus habitantes quanto São Paulo. Pois no curto tempo de apenas um século a cidade deixou de ser uma vila insignificante – situada no planalto acima do porto de Santos – para se tornar a grande metrópole do hemisfério sul. E durante esse processo, praticamente se reconstruiu inúmeras vezes1, passando de uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, em 1900, para uma aglomeração informe de 10 milhões, cem anos depois. Tamanha opacidade na experiência diária espelha uma profunda aversão a qualquer consciência histórica, o que faz de São Paulo a permanente atualização de uma existência opulenta mas precária, construída pelo impulso bruto do mercado, e desprovida de qualquer dimensão hedonista ou narcisista, em oposição clássica, nesse caso, ao Rio de Janeiro.

Salvo engano, a primeira percepção clara dessa condição de simultânea precariedade e opulência como uma essência paulistana está registrada no livro Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss. Ali, o antropólogo francês observa, a propósito de sua impressão de São Paulo, que as cidades na América tendem a passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização – isto é, estão ao mesmo tempo em construção e em ruína. Assim, se para as cidades europeias a passagem dos séculos constitui uma promoção, anota Lévi-Strauss, para as americanas a passagem dos anos é uma decadência, pois “não são apenas construídas recentemente; são construídas para se renovarem com a mesma rapidez com que foram erguidas, quer dizer, mal.”2

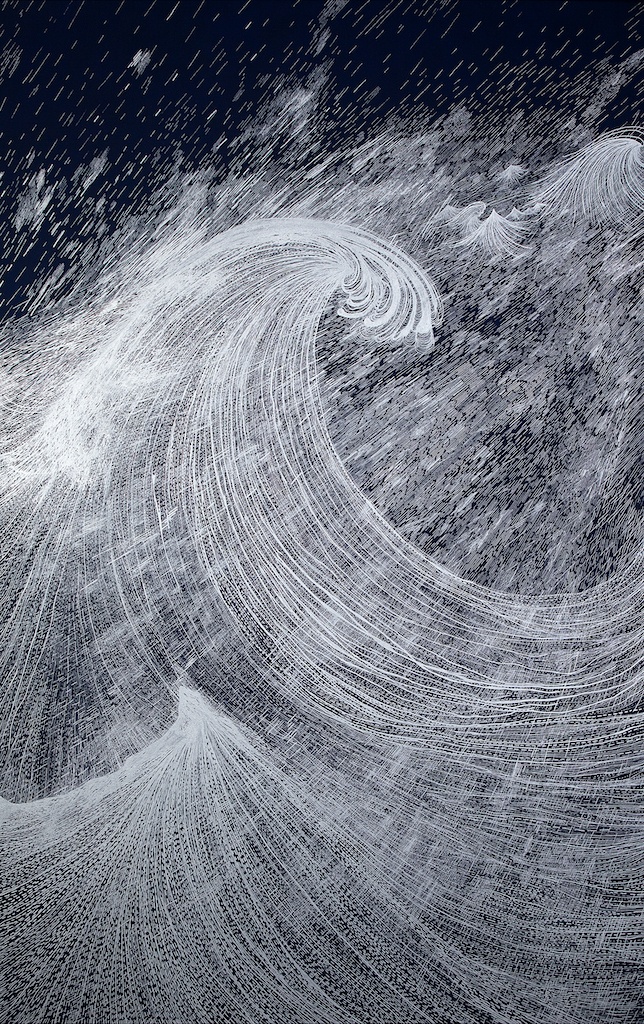

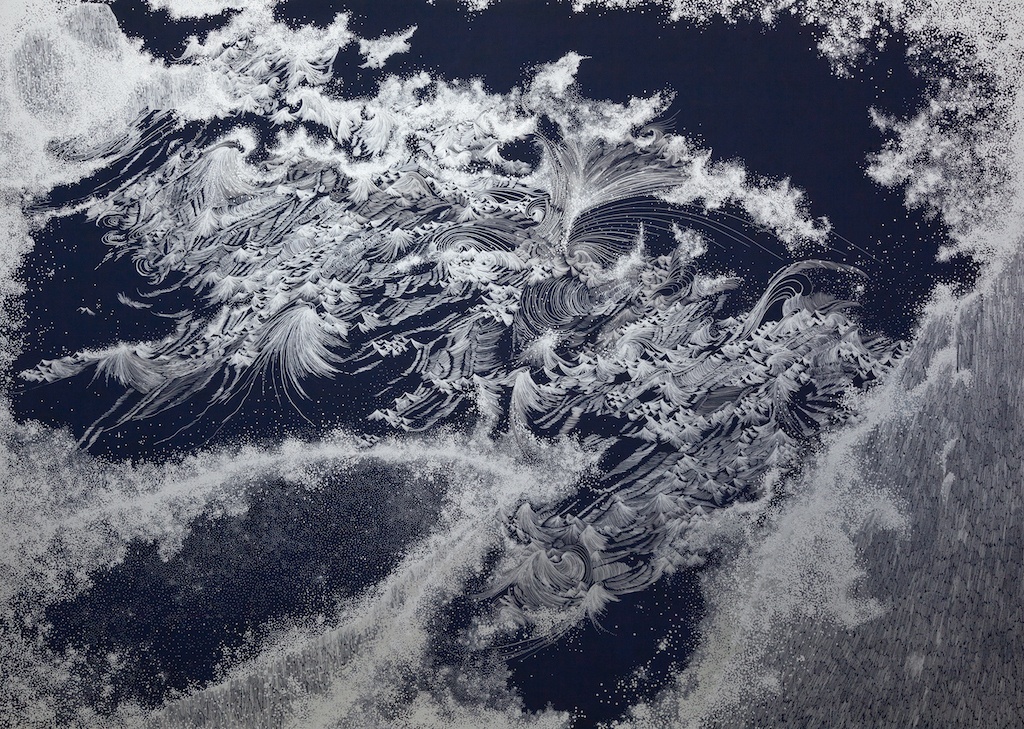

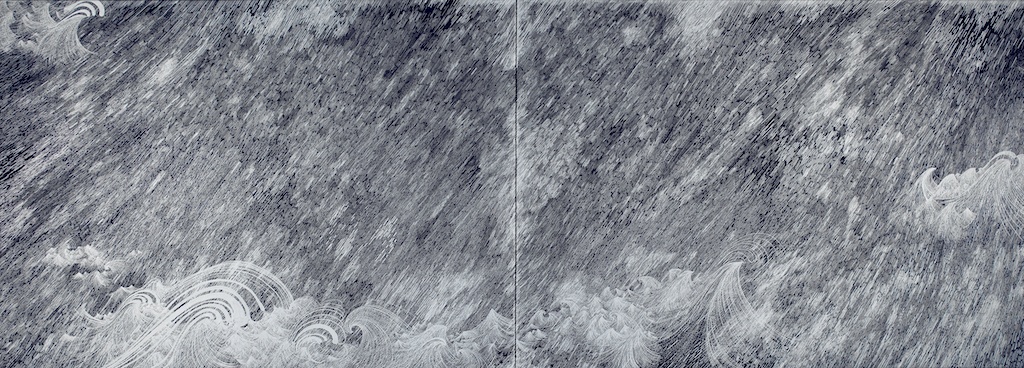

Por que é que essas considerações têm relevância em relação ao trabalho fotográfico Repaisagem, de Marcelo Zocchio? Exatamente porque Repaisagem se alimenta dessa estranha condição presente na experiência da cidade. São Paulo não cultiva a memória nem a autoestima, e, no entanto, quando vemos fotos da cidade no final do século XIX e nas três ou quatro primeiras décadas do século XX – não tanto tempo atrás, portanto –, nos surpreendemos com a beleza e a civilidade do lugar, que parece uma miragem paradisíaca impossível de se escavar por detrás do asfalto das ruas e do concreto dos prédios atuais. Assim, ao vermos imagens antigas de São Paulo, sentimos, à primeira vista, não as pegadas de um passado latente e ainda familiar, mas a presença estrangeira de algo alheio, como uma aparição daquilo que Freud chama de sinistro. Uma das virtudes do trabalho de Zocchio, me parece, reside na capacidade de tocar nesse ponto sensível, como que a desrecalcar um tabu.

Situada na cabeceira de uma colina cercada por vales lamacentos, a aldeia jesuítica original de Piratininga ocupava um lugar estratégico na conquista de territórios interiores, através do rio Tietê, mas que era impróprio para um assentamento urbano. Porém, esse não é um pecado de origem que chegue a explicar os males da cidade de hoje. São Paulo fez, ao longo do tempo, continuadas opções no sentido de promover o seu desastre. Exemplos disso são a ênfase no modelo rodoviarista (do automóvel individual) e a adoção da franca especulação imobiliária como forma de crescimento, prática que periferiza e degrada o seu tecido urbano, e produz a dita “cidade ilegal”, induzindo ou obrigando populações removidas de outras áreas da cidade a morar em regiões afastadas, proibidas ou de risco, como a de mananciais. Nesse quadro, títulos como os de primeira cidade do mundo em frota de helicópteros e carros blindados não são exatamente honrosos. São símbolos de um violento apartheid social, que é urbano.

Por outro lado, o bruto laissez-faire do mercado deu à São Paulo uma polivalência que hoje é vista por muita gente como vital, por oposição ao congelamento das cidades europeias em formas de identidade herdadas historicamente. Daí o entusiasmo de muitos estrangeiros que chegam à São Paulo e veem na sua falta de regulação urbanística – alturas não uniformes dos edifícios, tratamentos estéticos variados – um sinal de liberdade. O fato é que a cidade, cada vez mais abundante em serviços, foi impulsionada inicialmente pela associação entre o café e a indústria, e formada por uma imigração (nacional e estrangeira) particularmente variada e rica. É constituída, desse modo, pelas pressões democratizantes inerentes ao processo de metropolização, e, portanto, por um cosmopolitismo que se opõe às formas paroquiais e segregadas de convívio.

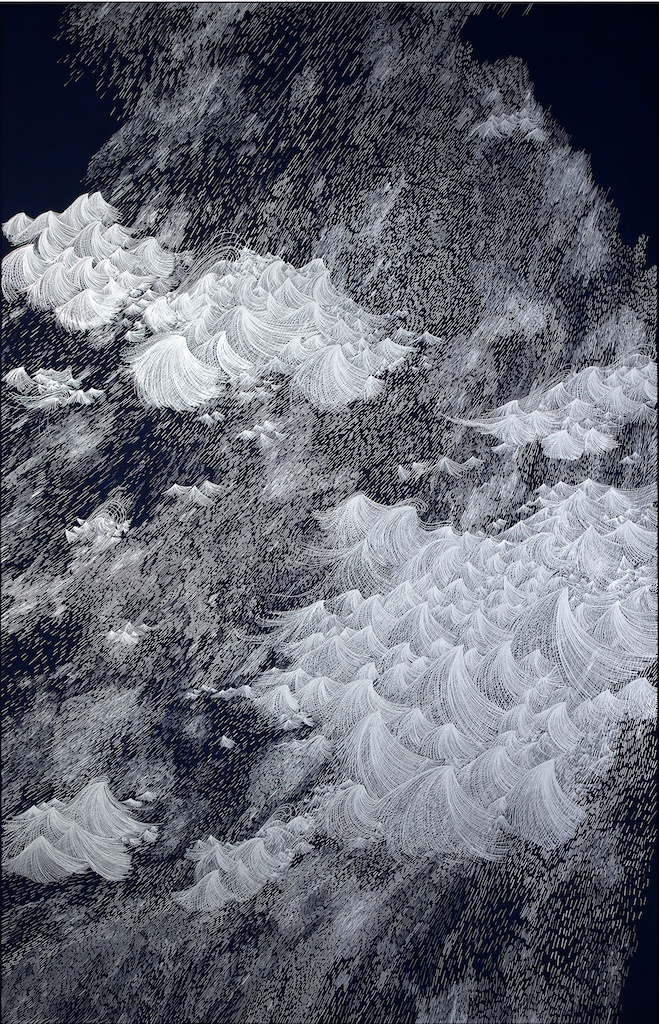

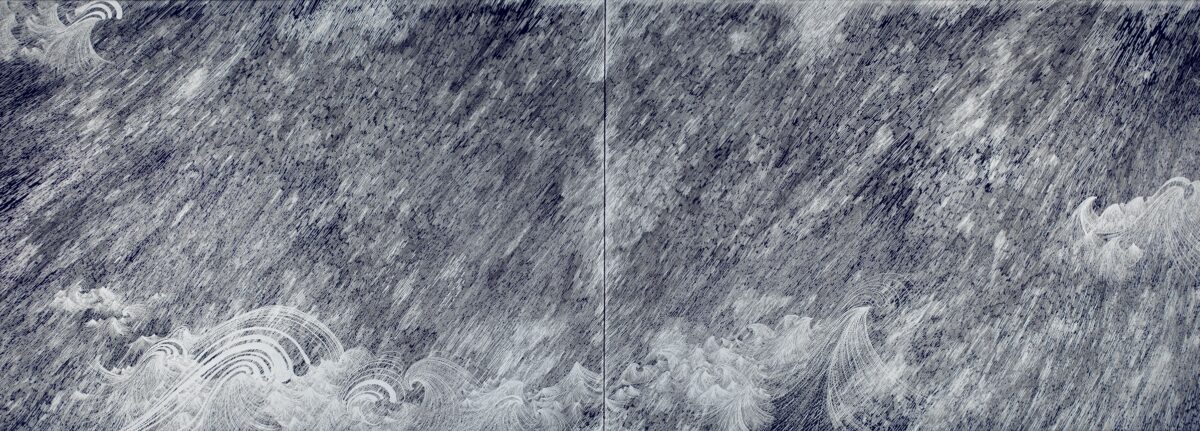

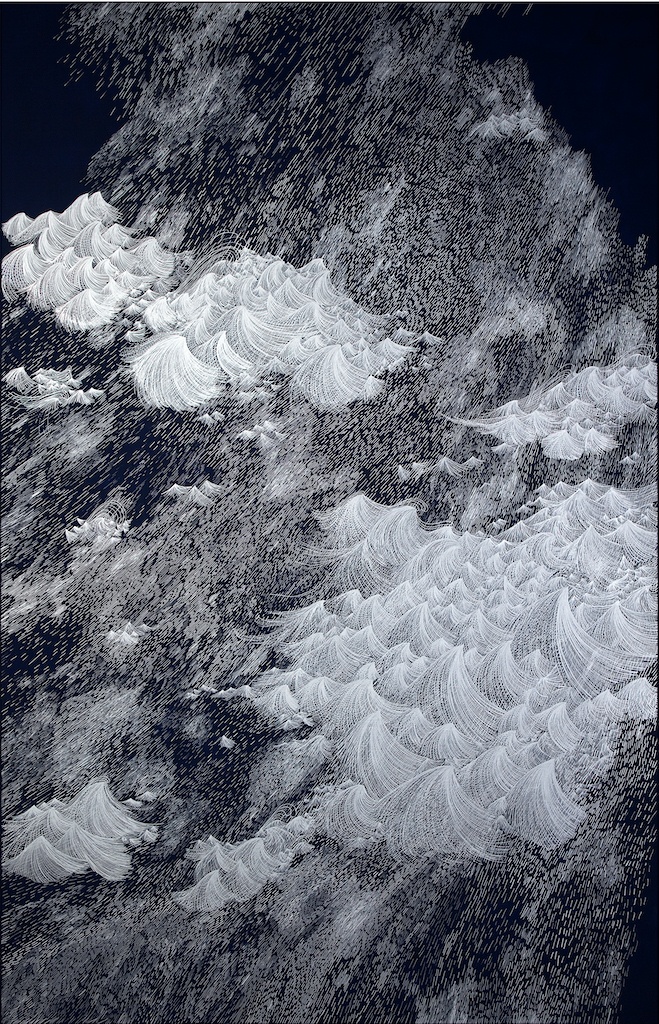

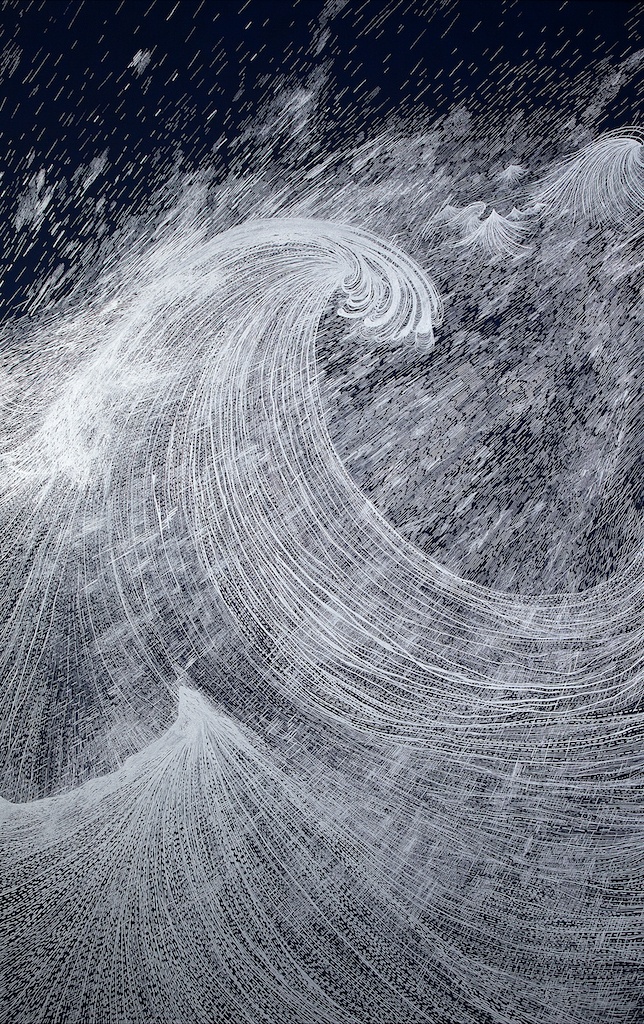

Com efeito, a possível beleza contemporânea de São Paulo não resulta da sua melhoria real nos dias de hoje, mas de uma mudança na forma de se julgar a vitalidade urbana. Em um mundo de cidades globais3 e genéricas4, ou de “não-lugares”5, a inexpressividade anti-identitária do tecido urbano passou a ser vista como índice de saúde, como no caso paradigmático de Tóquio, mais do que de doença. Daí o interesse do curto-circuito criado pelas “repaisagens” de Marcelo Zocchio, que nos oferecem uma série de elementos comparativos que se chocam como índices de diferença temporal. São eles os próprios edifícios, evidentemente, mas também carros, motos, ônibus, bondes e charretes, além das pessoas e suas roupas, incluindo bolsas, chapéus, guarda-chuvas e outros elementos de urbanidade, tais como postes, árvores, telefones públicos, caçambas de lixo, jardins e os próprios contornos de rios e encostas. Contudo, mais do que um simples choque entre elementos novos e antigos, em si discrepantes, o que as montagens de Zocchio realmente revelam é a presença invasiva de uma outra temporalidade em meio à São Paulo que conhecemos. Pois esses espaços vazios que de repente se abrem em meio à saturação da grande metrópole não são apenas respiros. São signos de uma vida mais lenta, que acorda do sono secular para impregnar-se na cidade atual. Acho que quem viu essas montagens fotográficas não voltará a passar por esses lugares com olhos tão anestesiados pela cotidianidade do presente.

Pinheiros fusao.tif

Gen. Lecor fus„o.tif

Vinte e Cinco de MarÁo fus„o.tif

Nove de julho fusao.tif

Pacaemb˙ Fus„o.tif

1 Ver Benedito Lima de Toledo, São Paulo: três cidades em um século. São Paulo: Cosac Naify, 2004

2 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 91.

3 Ver Saskia Sassen, The global city. New Jersey: Princeton University Press, 1991.

4 Ver Rem Koolhaas, “A cidade genérica”, Três textos sobre a cidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

5 Ver Marc Augé, Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.