Esta revista é um dispositivo de projeção futurista e que deve ser utilizado como passaporte para a sua viagem. Abra. Leia. Vá e volte. Leia de novo. Rabisque. Olhe. Sinta. Quando sentir o chamado, embarque. E então, imagine.

Todos aqueles que vivem têm capacidade imaginativa. Na Bíblia, livro religioso, mas que aqui será discutido enquanto material histórico, lemos uma passagem em que Jesus Cristo diz: “Portanto, Eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá” (São Marcos 11,24). A esse movimento circular de pedir, crer e receber chamaremos pulsão imaginativa — pulsão esta reconhecida pelo maior profeta da humanidade.

Nos primórdios de nossa história, quando o sol beijava a terra diariamente e as estrelas iluminavam a escuridão noturna, surgiu a necessidade humana de medir o tempo. As pessoas observavam o movimento celeste, a alternância das estações, e buscavam formas de compreender e organizar o fluxo do universo. Assim, foram inventados os primeiros rudimentos de medida de tempo. As sombras projetadas pelos objetos, os relógios solares e os marcadores naturais, como as flores desabrochando e as folhas caindo, foram recursos utilizados para marcar o avançar das horas e dos dias. Com o passar do tempo e dos mergulhos imaginativos, surgiu o conceito de horas divididas em partes menores. Foram criados relógios mecânicos, relógios de areia, ampulhetas e outros feitos engenhosos para medir o tempo de maneira mais precisa. O ser humano imaginou o tempo e a sua medida.

O ser humano também imaginou a escrita. A criou enquanto estratégia de comunicação e transmutou da mente para uma plataforma física a sua permanência no tempo e no espaço. Assim, da pele da cobra, do cordeiro ou da ovelha se fizeram pergaminhos. Do ato de olhar algum destes animais e imaginar a escrita, se fez a construção física. Da observação de plantas aquáticas no Egito se imaginou o que conhecemos como papiro. A ação de escrever foi precedida pela imaginação da escrita. A imaginação por vezes é multifatorial.

Há milênios, a invenção de navios e embarcações marcou um ponto crucial na história humana. A criação de poderosas estruturas flutuantes abriu caminho para a exploração dos vastos oceanos, conectando pessoas, culturas e continentes distantes. A partir do século XV, uma nova era marítima começou, com as ditas Grandes Navegações. Os navios tornaram-se mais resistentes, rápidos e capazes de enfrentar os desafios impostos pelos oceanos turbulentos. Caravelas, galeões e navios a vapor possibilitaram a descoberta de novos continentes e a criação de impérios coloniais. A invenção dos navios e de embarcações modificou a forma como nos relacionamos com o mundo e também as relações humanas, de consumo e de poder. A imaginação é capaz disso.

Há de se assentir que a presença da imaginação é forte em nossa história. Antes de executar diferentes feitos que deram o tom de eras, fatos e movimentos históricos, o ser humano ousou imaginar. Porém, a possibilidade de transformar a imaginação em ação não é e não foi distribuída de forma igualitária entre as pessoas. As ideias sempre foram livres; alguns seres humanos, não.

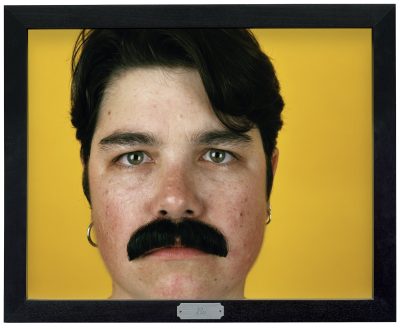

Jesus Cristo, nascido na região da Galileia, foi um dos homens mais importantes da história da humanidade. Embora sua representação visual ao longo dos séculos tenha sido predominantemente branca, existe uma importante e significativa discussão sobre a possibilidade de Jesus ter sido negro. Essa perspectiva desafia a narrativa tradicional e radicaliza um dos principais paradigmas das sociedades modernas: aquele que foi um dos primeiros a estimular a radicalização da imaginação como potência propositiva pode ter sido um homem negro.

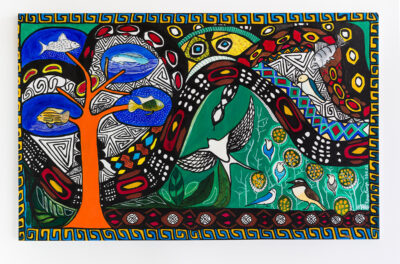

Já a escrita, uma das invenções mais significativas da humanidade, tem raízes profundas, que remontam a tempos antigos na África. Na região do Egito Antigo, por volta de 3200 a.C., surgiu uma das primeiras formas de escrita conhecida, chamada hieróglifos. Esses símbolos complexos foram utilizados para registrar a história, a cultura e os conhecimentos da época. Além do Egito, outras culturas africanas também desenvolveram sistemas complexos de escrita. Na antiga Núbia, por exemplo, surgiu a escrita meroítica, por volta do século III a.C., que era utilizada pelos reis e governantes. A escrita ge’ez, originária da Etiópia, é outra forma de escrita africana, tendo sido utilizada para registrar textos religiosos e literários.

A escrita africana não apenas registrou eventos históricos, mas também expressou conhecimentos científicos, filosóficos e culturais. Ela desempenhou papel vital na preservação e transmissão de tradições orais, além de permitir o desenvolvimento de sistemas de governo, leis e documentos legais. Esses sistemas de escrita africana são testemunhos da criatividade e da habilidade intelectual das civilizações africanas. Civilizações negras. Eles desafiam uma narrativa eurocêntrica que tende a negligenciar as contribuições do continente africano para o desenvolvimento humano. Esse esforço imaginativo que revolucionou o mundo é, também, negro.

As embarcações e navios, também fruto da imaginação humana e celebrados enquanto ferramenta de desbravamento, foram instrumentos de subjugação e racismo. As embarcações que foram utilizadas como navios negreiros durante a era da escravidão representam um dos capítulos mais sombrios e cruéis da história da humanidade. Esses navios eram instrumentos de opressão e deterioração, utilizados para transportar milhões de homens, mulheres e crianças africanas em condições desumanas. As Grandes Navegações são frequentemente celebradas como marcos da exploração e da descoberta, mas também devem ser conduzidas criticamente. Sob o pretexto da busca por riquezas e da expansão territorial, essas expedições europeias resultaram em invasões violentas, exploração desenfreada e devastação de culturas e vidas indígenas e africanas.

A escravidão da população africana foi um crime contra a humanidade, uma violação brutal dos direitos fundamentais e uma manifestação do racismo e da supremacia branca em esfera global. Os navios negreiros eram os símbolos móveis desse sistema desumano, que roubava vidas, direitos e liberdade.

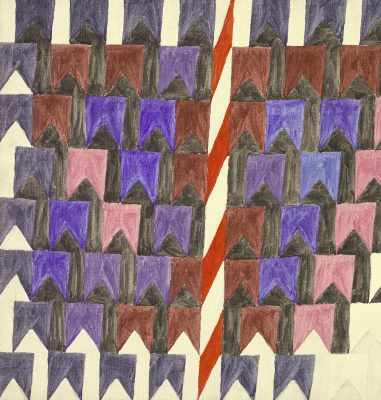

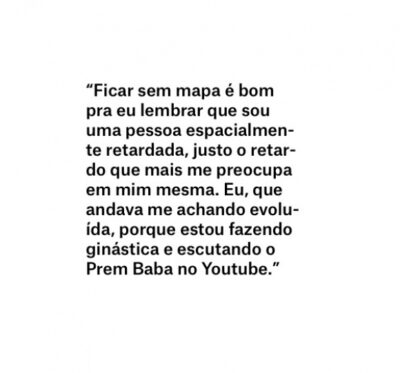

A imaginação radical, em sua essência, refere-se à habilidade de pensar o mundo, a vida e as instituições sociais não conforme são, mas de acordo com as possibilidades de como poderiam ser. Para exercê-la, é necessário coragem. É preciso um olhar ousado e audacioso para transmutar a realidade e inspirar ações concretas.

Imaginar radicalmente também tem a ver com reescrever o passado. Tem a ver com sankofa. Sankofa é um conceito poderoso, que tem suas raízes na cultura akan, da África Ocidental. Ele expressa a ideia de olhar para trás, voltar ao passado, para avançar e crescer no presente e no futuro. Sankofa nos lembra da importância de reconhecer e respeitar nossas origens, tradições e experiências passadas enquanto buscamos inovar e reinventar.

Reinventar o passado envolve a imaginação e a criatividade, pois exige que pensemos de forma inovadora sobre como podemos utilizar as histórias e as experiências anteriores para informar nossas ações no presente. Podemos buscar alternativas e soluções que não foram consideradas anteriormente, incorporando sabedoria ancestral e trazendo novas perspectivas. Ao reinventar o passado, abrimos caminho para a ressignificação de narrativas e a promoção de mudanças positivas. Podemos questionar narrativas dominantes e ampliar vozes historicamente silenciadas e marginalizadas.

É importante perceber que reinventar o tempo passado não é tarefa individual, é esforço coletivo. É através do compartilhamento de conhecimentos e experiências que podemos reunir as peças do passado de forma significativa, criando uma narrativa que orienta nosso presente e nos inspira a construir um futuro pleno de direitos. As populações negras e indígenas são um chamado à imaginação radical, assim como as favelas, as periferias e os movimentos sociais o são. Nas margens se criam espaços imaginativos que subvertem as lógicas coloniais. Das vozes historicamente silenciadas emergem as possibilidades mais radicais de imaginação e existência. Antes da ação há a imaginação. Antes da execução do racismo enquanto modelo de sociedade, essa forma de se posicionar no mundo foi elaborada mentalmente por pessoas brancas. Do outro lado, a imaginação negra, muitas vezes enclausurada em senzalas, prisões, camburões ou manicômios, inventou formas outras de ser e estar — formas que apresentam ao mundo uma caminhada pautada em valores civilizatórios de circularidade e escuta. Pautar potência em meio à escassez é ser radical.

Que a imaginação radical seja nossa bússola, nos levando por caminhos menos óbvios e mais justos, revelando belezas ocultas e histórias soterradas e, finalmente, nos conduzindo à plenitude de ser quem somos.