Autocuidado é um passo que deve ser dado, e não somente observado, problematizado. Deve ser permitido.

Se realmente queremos permanecer vivos, um dado importantíssimo deve ser levado em consideração: nós somos bichos e temos um só coração! E ele sangra.

Eu sou Janaína Portella e vim lhe convidar a dar alguns passos sobre nossa própria terra, se banhar nas nossas águas submersas.

A conversa é séria sobre autoamor, autocuidado e mais alguns termos que deveriam nitidamente ser pleonasmo, sobretudo quando estamos falando do nosso próprio mundo.

Sou filha de Yemoja, e o convite é para um mergulho profundo até a gente se achar. Vinda lá das profundezas do nosso habitado mar, eu venho saudar as águas da kalunga. Um lugar fundo de reencontro, onde a nossa vida muda.

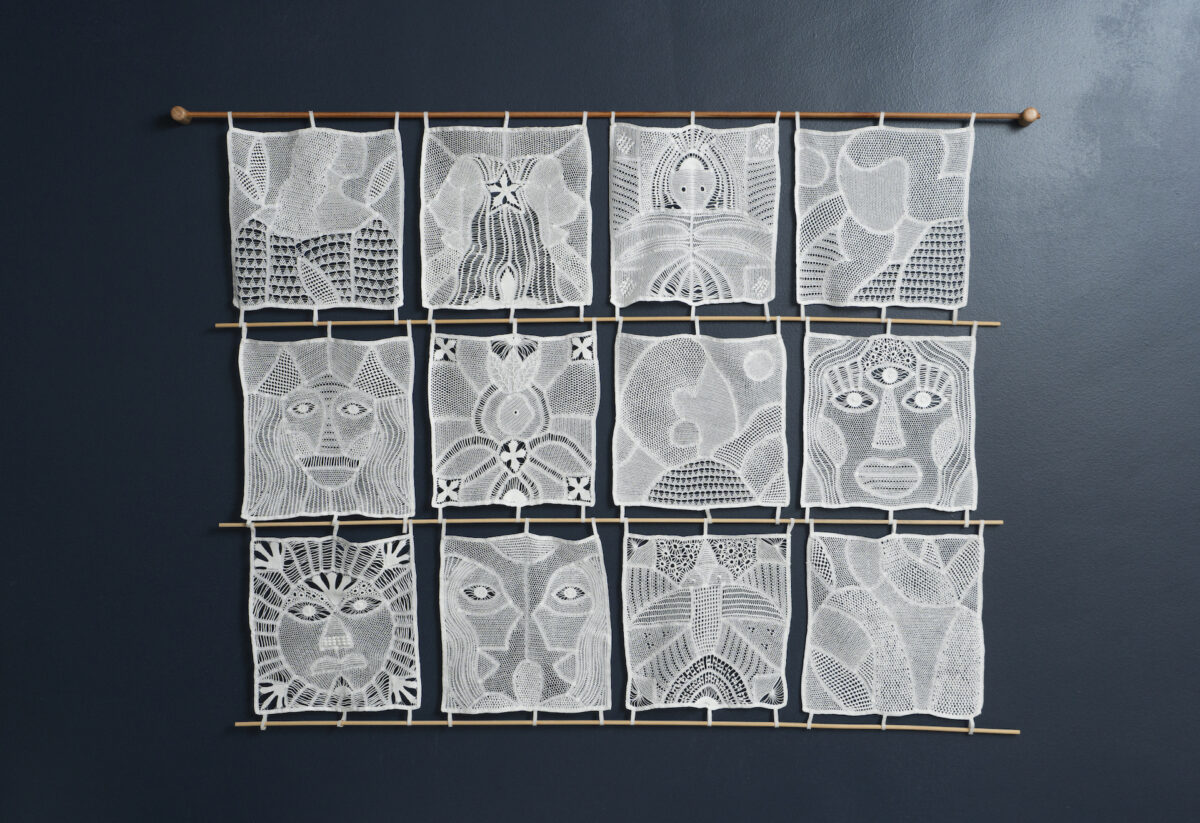

Salve as águas! Yemoja é uma das divindades mais cultuadas. Independente da caminhada religiosa de cada um, se sabe que o mar é uma mãe, isso nós temos em comum, e começar trazendo a realeza dessa deusa me permite desmitificar a pobreza intelectual trazida pelo sincretismo, que confinou uma mulher aos dogmas cristãos e a seus princípios.

Para associar Yemoja a uma santa cristã, por exemplo, ela perde atributos imprescindíveis a uma anciã: sua altivez, sua bravura, seus encantamentos, sua magia que cura, sua sexualidade e tantas outras habilidades que compõem a sua estrutura. Esses atributos foram todos divinizados, infelizmente; lidos por uma cultura que se baseia num entendimento totalmente contrário, numa filosofia pautada no cartesiano e no binário. Uma cultura que pensa o bem e o mal em polos conflitantes. Enquanto nós, povos originários, giramos em uma espiral em movimento incessante.

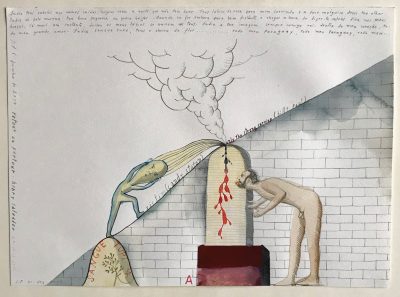

A verdade é que estamos distantes de nós, e, para que possamos falar conosco, pedimos licença à voz do nosso interno povo. Do lado inverso, no mar de dentro.

Para que esse encontro se estabeleça sem bagunça e pela via do entendimento, pedimos licença à cabeça para que ela se levante como a realeza que é. Ainda que de pé, nos curvamos.

Evocamos a força do corpo inteiro para que a energia flua agora para você que está me lendo.

Elégbárá Èsú, que o mensageiro entre nas ruas de fora e de dentro.

Laroiyê!

E Orí Mojuba!

É uma saudação de apresentação em respeito. Para que nosso eu verdadeiro possa se apresentar, devemos estar parados numa curva, esperando o vendaval passar, com receio de nos machucarmos novamente.

Ao invés de buscarmos dentro da gente esse tal de “eu legítimo”, que essa busca seja sobre juntar os nossos pedacinhos, sobre não ter inimigos por dentro. Mesmo que o conflito permaneça, mudou-se o movimento, estamos buscando entendimento.

Um dos maiores desafios nesta jornada é justamente pegar essa estrada de volta do abuso, esse lugar escuro que é difícil de passar, mas somente a saída do precipício pode realmente te salvar, te tirar de lá, desse lugar, dessa beira, desse sempre se comportar como se sua vida fosse uma besteira.

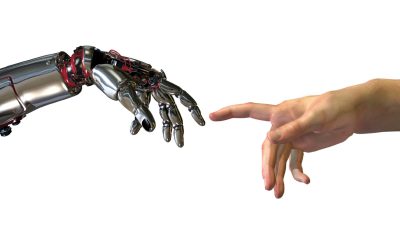

Estamos afastadas de nós e não deveríamos, pois, de um modo partilhado, viemos todos de um útero escuro e alagado, as águas sempre foram nossa primeira casa, nossa floresta sagrada que permitiu a vida. Viemos todos de uma cabaça redonda e bendita. Sem romantizar esse processo, e sabendo dos traumas pessoais que cada qual tem, ainda assim viemos pela via dos ancestrais e eles se mantêm. O que parece algo que depende de verdades ou crença nós chamamos de ancestralidade, o mesmo DNA da ciência.

Estou dizendo que dentro de nós ecoa a voz dos nossos antepassados, e isso pode ser comprovado cientificamente, só para você ter certeza.

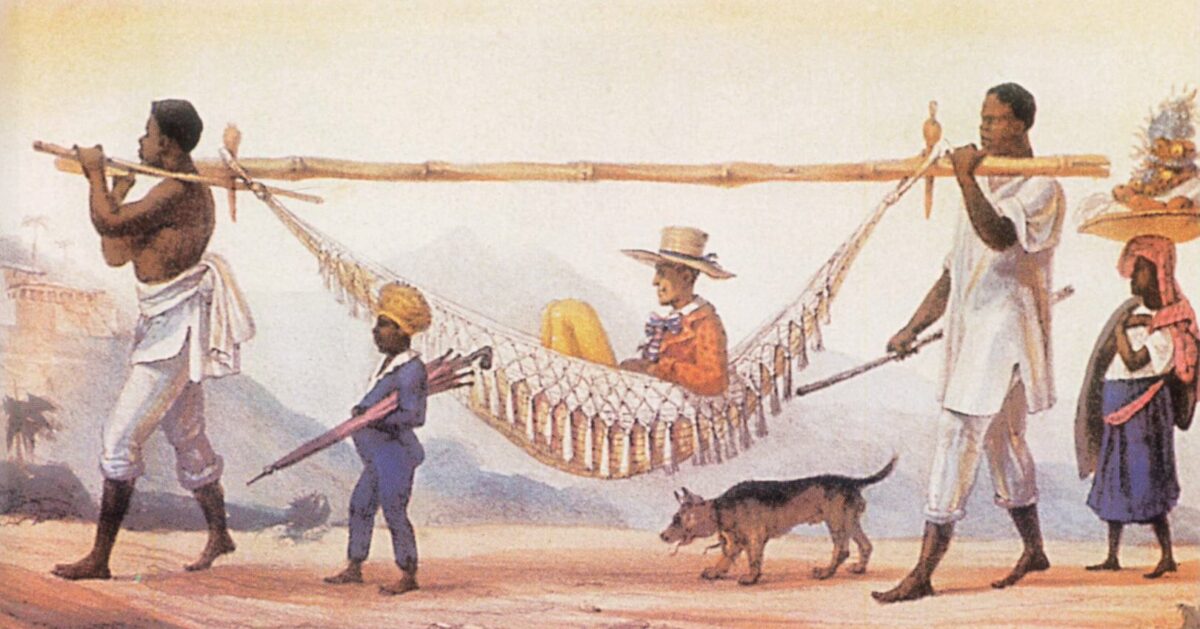

Estamos conscientes sobre a nossa vinda à Terra, somos adultos e precisamos tomar consciência da guerra que abarca tudo, na nossa sociedade. Somos preparadas para ela, portanto é imperativo iniciar pelo abuso. A gente já nasce abusada, e seria incoerente não fazer um recorte de raça: mulheres negras são as mais maltratadas em hospitais na hora do parto, é um corpo que não “apetece” ao cuidado. Sem querer entrar nesse poço sem fundo que expressa a essência da nossa experiência no Brasil, um país que nasce da barbárie e da violência, mas não podemos lançar mão de uma tardia inocência, já que sabemos que há uma consciência arraigada nessa prática de castas, e assim se decide, em um olhar, quem morre, quem mata e quem vive para contar.

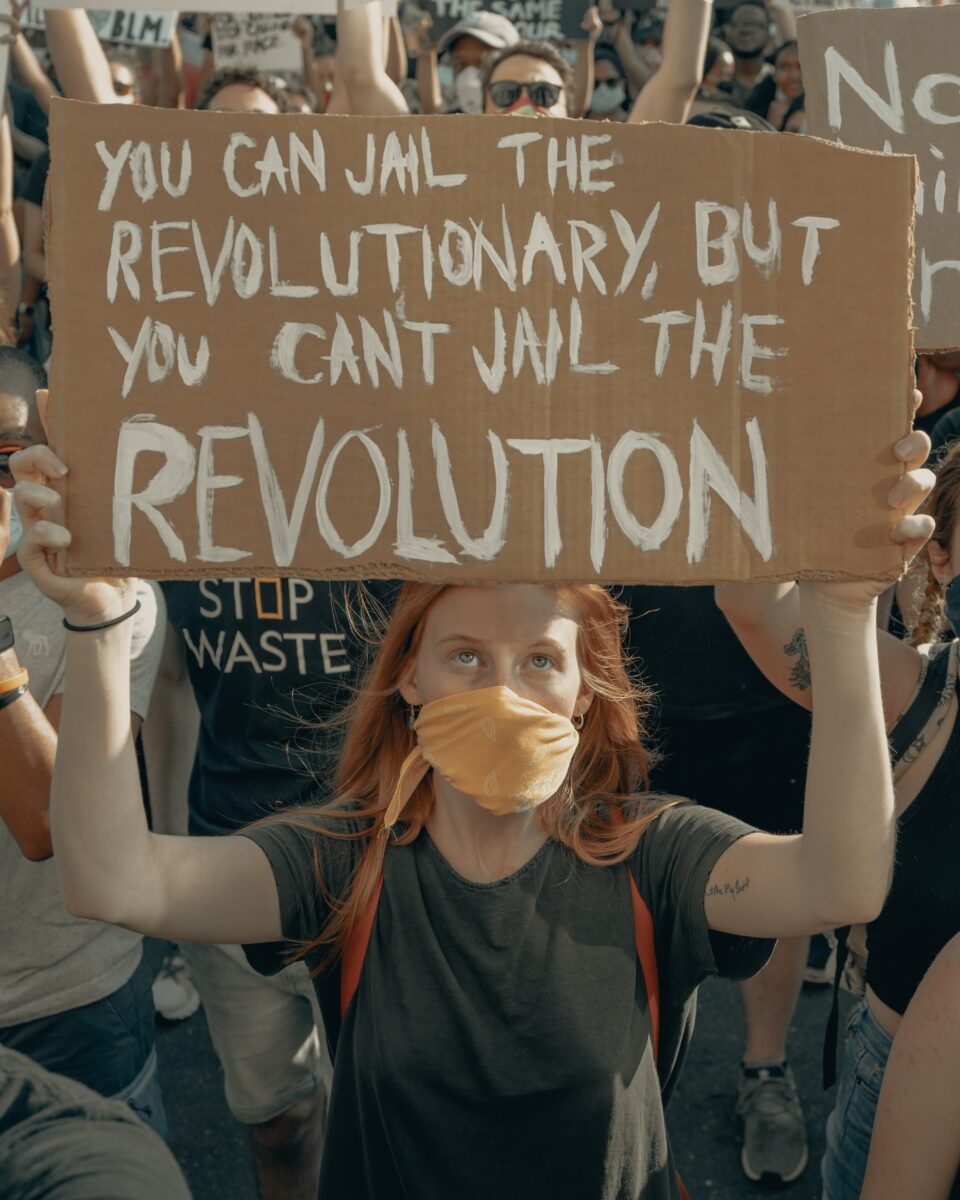

As dificuldades vividas por nós nesta vida trazem um ranço que não constela, é forte a herança do abuso nesta terra. A verdade crua herdada por negras indígenas e mulheres de todas as castas é que, se herdamos a desgraça, também herdamos a cura, e é munida dela que nós vamos voltar para casa.

Cada uma nas suas águas, mas a benção do Sol e a benção da Lua a gente pode deixar marcada.

Viemos assim, alagadas, molhadas de sangue e de miasmas, num produto amniótico que cuidou de nós enquanto estávamos na casca. A gente sente o cheiro de casa. Portanto, independe o tamanho do rombo que cada uma e cada um tenha enfrentado, o que nós sentimos é um vácuo, um buraco íntimo que está sempre desocupado.

Olhemos para ele agora, em uma definição simples, para esse lugar que insiste, se apresenta em condição de algo completamente vazio, sem a presença de quase nenhum tipo de matéria, nem líquidos, nem sólidos, nem gases ― nem mesmo o ar. Nenhuma dessas substâncias ou matérias existem em espaços de vácuo. No entanto, vale lembrar que o vácuo absoluto, que consiste na ausência total de matérias, existe apenas em teoria. E isso muda tudo.

Na Filosofia da Grécia, os filósofos aristotélicos explicavam esse fato dizendo que a “natureza abomina o vácuo” por não ser natural, que, havendo espaço que não seja ocupado por matéria, a matéria se moverá no sentido de preencher qualquer espaço vazio. E isso faz todo sentido a um olhar subjetivo: a função é ocupar os espaços vazios de dentro de nós? Que vazio? Esse que existe para que permaneçamos criativos, buscando brilho nos olhos?

Diante das vozes Afrikanas ou tu assovia ou tu chupa cana? Quer preencher seu vazio enchendo de gente a sua cama? Sem nenhum juízo de valor, mas pense se o rodízio te preenche ou se está em busca do amor, e por isso vai tentando, para que possamos sair da divisa entre lá e cá. A roda nos convida a girar e olhar tudo!

Cadê o seu, cadê o meu, cadê o nosso amor próprio? Caímos novamente diante do abuso, de uma ideia de casamento-negócio que implica ser metade da vida de alguém, e o peso do cuidado que recai na conta de quem pare os nenéns sempre é insuportável!

Nascemos para ganhar uma boneca e já irmos nos acostumando que a vida para nós não será uma festa. Crescemos numa sociedade que não gosta de liberdade; fortalecer o patriarcado na figura de um algoz que a gente luta para manter ao lado faz parte do pacote. E é o nosso coração que explode em mil pedacinhos, pois o abuso nos encontrou, poxa, no caminho do amor, estávamos buscando viver outra coisa, e isso é o maior terror que alguém pode viver. Buscando ser feliz, você não morreu por um triz.

Mas agora deverá renascer!

Dide!

Essa digressão toda deve-se ao fato de estarmos quase loucas, abafadas, roucas de gritar em silêncio.

Tempo

É um dos Deuses mais bonitos

Agora fora do atrito…

Vamos amadurecendo assim, sem saber o que será do fim, e é bom que ele venha mesmo, para finalizar a experiência na casa do desespero e lutar para que outras meninas, como nós éramos, outros rapazes, as múltiplas formas de sexualidade não precisem ir tão fundo no trauma para simplesmente ouvir a alma. Vamos fazer as pazes com o que sabiamente já sussurrava o cuidado que deveríamos ter com o coração ― a essa fada deram o nome de intuição. Ouça-a!

Ouvir a alma é olhar para o estrago, avaliar o buraco e buscar elementos, unguentos, reza brava, terapias, conversas na cozinha, algo que nos leve para a nossa casa.

Algo que possa nos sarar por dentro.

Yemoja sofreu um abuso quando foi cristalizada numa imagem simbólica materna, mas as águas enfrentam guerras e passam, sem discussão!

Uma das múltiplas histórias de Yemoja narra que, em sua passagem sobre a Terra, no momento em que ela, munida de uma garrafa mágica, quebra, seu rio segue o curso de desaguar, escorrendo em direção ao mar.

Casa. Abrigada, protegida, amada, ferida.

No instante em que foi maltratada ela abre caminho pelas águas. Era a sua arma!

Se você está sofrendo abuso, use seu espelho como escudo e corra para se salvar, arrebente a garrafa mágica!

Levante a deusa que carrega inerente à sua pele, e pela estratégia recomece.

Falar de autoamor é falar de recomeço, e estamos juntas aqui para transpor esse endereço da dor. Primeiro ter que passar pelo terror para aí depois se salvar? Não dá!

O endereço certo é na casa do amor. Nós viemos de lá. Não deveríamos jamais ter saído desse lugar. Mas, se somos bicho, a gente sabe voltar, farejando, sendo seu bom amigo. Permita que ela floresça, já que os troncos da poda já foram partidos.

Para que o caminho de cura das nossas feridas se estabeleça, é preciso que uma magia poderosa aconteça: é uma estrada que se abre no meio do mato.

Eis a minha definição de autocuidado, um momento necessário que pode ser materializado de diversas formas, uma alimentação natural ou uma máscara de argila no rosto. O que sabemos é que o espelho que se viu foi água do poço, é lá que a gente se vê quase morto e aprende a se respeitar.

Cada dia mais um pouco!

O lugar da cura, para nós, passou por uma floresta toda escura, o lugar onde reaprendemos a reverenciar a lua que ensina esse olhar para a dor. Amor. Acordos inegociáveis devem ser feitos para dar fim de vez ao conflito. Será que foi merecido? Foi para aprender? A ideia cristã sobre evoluir está dentro de mim e de você.

O lugar da vítima é um lugar de passagem, para que mais uma vez não seja também cúmplice das trairagens que foram cometidas.

Coragem ― não é isso que a vida espera da gente?

Seguir em frente.

Autoamor ressoa como um perdão diante a sua própria vida.

Mesmo que siga algumas técnicas, no dia que você se cuidar, nem que seja um passinho de cada vez, a vida lhe honrará com as novas sementes da altivez.

É você, agora, quem decidiu honrar suas feridas. Ainda que vencendo guerras legítimas, retome o comando da sua vida.

Esse foi meu rezo para eliminar quebranto, abuso e mau olhado.

Que, na sua vida, autocuidado e autoamor estejam lado a lado, sempre confirmando que são o que são: pleonasmo.

Se estiver afogada no fundo, flutua; se estiver perdida, te procura; se já tiver achado, se trate com muito cuidado

Está nas suas mãos a poção de cura.

Firmeza para que a cabeça possa manifestar as riquezas que ela trouxe do lado de lá.

Que você possa se curar disso que quase te matou.

Estou enviando amor.

Viemos da casa do amor e para lá vamos voltar.

Saindo das águas do seu mar, lavada e remida.

Manifeste sua magia, sua mandinga verdadeira.