Certa vez, um pai contou-me que, quando pequeno, seu filho temia ir à praia. Um dia, ajoelhou-se junto ao menino para entender como via o mar. Compreendeu rapidamente sua aflição: aos olhos de uma criança, o oceano é uma imensidão assustadora.

Essa imagem ilustra o modo como vemos – em termos de intensidade – o trauma: o frágil indivíduo que lhe é exposto sente-se sem saída, sobrecarregado, obrigado a lidar com seus próprios recursos. Por isso é comum falar-se de experiências traumáticas na infância, já que, nessa fase da vida, estamos mais desprotegidos e menos preparados para o mundo externo.

Proveniente do grego, a palavra trauma significa ferida, que, por sua vez, vem de furo. Trauma é ruptura, cicatriz. Todos se utilizam banalmente desse conceito, sem saber do que se trata e sem refletir sobre o funcionamento da mente humana.

Vivemos à procura de satisfação e de nos desfazer daquilo que nos faz mal. Podemos dizer que estamos sempre em busca de prazer e de nos livrar do que é desagradável.

Em psicanálise, trauma é definido como um afluxo excessivo de excitação em relação à tolerância do aparelho psíquico: a quantidade de emoção é tão violenta e intensa que somos incapazes de suportá-la. Isso ocorre porque a pessoa ali exposta encontra-se despreparada, e o volume de sensações e de estímulos torna-se, em termos psíquicos, maior do que aquele que pode aguentar.

Na situação traumática, somos afogados por um excesso de emoções – como se uma cachoeira, durante a chuva, transbordasse, dentro de nós, sentimentos intoleráveis. Essa vivência ficaria armazenada, como uma explosão que tinge nosso mundo interno. O registro do ocorrido, porém, não permanece integralmente, tamanha sua força. Embora o estímulo traumático seja reprimido, sobram marcas e detalhes daquela cena. Um cheiro, um som, um lugar, uma cor, tudo de repente contaminado por aquela circunstância. De tudo fica um pouco – já dizia Carlos Drummond de Andrade.

Esse resíduo permanece então registrado em nossa trama mental; e de tal forma que, quando algo se aproxima daquele marco, sensações que pareciam adormecidas despertam. O trauma é uma vivência emocional que muitas vezes parece esquecida, podendo de súbito acordar, a despeito de nosso desejo de eliminá-la. Ficamos de alguma forma reféns dessa experiência, aprisionada, congelada dentro de nós, indigesta.

“I’ll carry it in my heart” – diz o poema de E.E. Cummings. Esse tipo de situação emocional acaba não sendo expresso em palavras, pois seu conteúdo muitas vezes é tão doloroso que se torna inominável. O inconsciente então se utiliza de imagens, representações cujo colorido emocional remete àquele momento.

Por isso são frequentes os sonhos que repetem uma passagem traumática. Durante o dia, a mente se dispõe a esquecer aquilo que a feriu. À noite, porém, com a censura adormecida, as imagens regressam. Esse retorno é uma tentativa, promovida por nosso inconsciente, de elaborar a vivência dolorosa. É como se, à noite, trabalhássemos de forma a digerir o que se passou, já que se trata de algo intoxicante. No entanto, a intensidade do fato é tamanha que este, para que a mente continue funcionando ao acordar, acaba reprimido.

Recentemente, vi a instalação da artista Rosangela Dorazio, que narra uma cena forte, ocorrida entre o muro e a jabuticabeira de uma casa durante sua infância. O que o expectador escuta sobre o episódio carrega sua imaginação com uma intensidade brutal. Ao ouvir o relato, feito por uma contadora de histórias de voz doce e suave, é como se fôssemos novamente crianças. Somos tomados por um sentimento de cumplicidade e horror, como se obrigados a testemunhar o incidente. Queremos fugir, esquecer aquela história, que, no entanto, permanece, impregnando-nos como uma memória que não quer ser esquecida e que, a qualquer momento, pode voltar a assombrar, tal qual um fantasma adormecido.

Entre o muro e a jabuticabeira, algo se passou. Eu vejo e me lembro. Vejo o muro, vejo a árvore – e isso me remete a uma situação. Contudo, não vi, nem estava lá, pois não aguentei testemunhar aquela cena. Meus pequenos olhos infantis tentaram se afastar, dividir minha mente, e fingi para mim mesma que a esquecera.

Mas há algo que se passou num espaço entre o cimento e as plantas. Ali, tomado de lembranças, nada mais crescerá. Nada que brotasse naquele canto poderia ser fértil. Aquela imagem, dali em diante, ficaria em mim, impregnada, enrijecida. Pois eu vi; não queria estar lá, mas estava. Não houve escolha.

Paywall

Lembranças

por Vanessa Agricola

Primeiro dia de aula. Três anos. Um menino mordeu minhas costas. Choro. Colo de mãe. Leite com farinha. Carinho. Beijinho. Consolo.

Revistinha de colorir e pintar. Lápis de cor. Um sapo dentro da piscina. Macaco que joga banana na minha cabeça. Zoológico. Bozo. Festa Junina. Sítio em Atibaia. “A Kika morreu, a Kika morreu!” Minha mãe chorando pela Kika. Mamadeira. Leite com Nescau. Casa de marimbondo. Bala Chita. Mamãe limpando minha orelha. Cotonetes. Um líquido rosa da Johnson. Toalha com capuz. Cavalinho de pau. Mudinha de roupa. Mudança. Viagem. G.Aronson.

Joãozinho e Maria. Cuca. O Sítio do Pica-Pau- Amarelo. Daniel Azulai. Vassoura piaçava. A zebrinha do Fantástico. Cid Moreira. Meu pai.

Aquela música do Caymmi: “Boi, boi, boi.” Cadeira de balanço. Vovó Alzira. A poltrona de assistir TV do vovô. Chacrinha. Domingo. Telefone de disco. Bibelô.

Brincar de escolinha com meus primos. Brincar de tudo com meus primos. Pique-esconde. Suco de caju. Quindim. O galinheiro. Medo de escuro. Dobradinha. Rock in Rio e Queen.

A separação de meus pais eu esqueci. Outras coisas importantes: aniversário de cinco anos, bolo de chocolate, fuscão preto, arroz com feijão. Paraty.

Mambucaba. Pereira Barreto. O uniforme de camisa xadrez bordado com Vanessa. “Vanessa, que nome feio”. Frase dita por Ádila, a menina malvada. Porrada na menina malvada na hora do recreio.

Cheiro de xampu da Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Chico Bento. O Rolo. O japonês gatinho da primeira série. Foto 3 x 4. Fim de semana. Namoro.

Fralda de pano fedida. Selva de Pedra e Roque Santeiro. São Francisco de Assis. Noite de chuva. Dormir triste e acordar feliz. Pesadelo.

Cheiro de cabelo queimado. Chevette marrom. Andréia, primeira melhor amiga. Foi morar em Jacareí. Boneca Moranguinho. Saudade, gripe forte. Despedida.

Meia-calça branca com bota da Xuxa. Mochila da Company vermelha. A roupa da Viúva Porcina. Ana Alice, minha madrinha. New Wave com purpurina.

Carnaval no clube. A turma. “Olha a cabeleira do Zezé/Será que ele é/Será que ele é.” Fantasia de bailarina. Óculos de natação. Aula de piano, jazz, caligrafia, balé.

Nick. Raça Poodle com Tenerife. Dormir com Nick na casinha de cachorro. Xampu Tratto. Ração Frolic. A Pulga e o Percevejo. Carrapato. Esporro.

Andar a cavalo. Montanha. Férias em Campos do Jordão. Hotel Vila Inglesa.

Patins no gelo. Suco de cenoura com beterraba. Bife à milanesa. Macarrão.

Tia Nélia, Miss Vivian, Professor Nelson Basic Olic e Dona Elis. O Iluminismo. O Iluminado. Hello Kitty, He-Man, She-Ra, Giz.

Aquele estojo do Paraguai com régua e termômetro. Febre de 40 graus. Mononucleose. Diarreia. Vômito.

O primeiro porre de tequila. O segundo porre de tequila. O terceiro e último porre de tequila.

Mobilete Caloi verde. Trevo de quatro folhas. Amarelinha. Chocolate Surpresa. Tigre. As quatro estações. Mozart. Veneza.

Biotônico Fontoura. Própolis. Circo, mágico, o globo da morte. O dia em que vi o homem de duas cabeças no “Isto é incrível”. O dia em que achei uma nota de mil cruzados novos. Sorte.

O primeiro beijo foi no Leandro. Pêra, uva, maçã, salada-mista. Misto-quente. Gudang Garan. Maksoud Plaza. O Exorcista.

Boiar de barriga pra cima. Enterrar-se na areia. Ver o pôr do sol e o nascer do sol na praia. Os Goonies. O menino que tinha asma. Senhor dos Anéis. São Paulo, Nova York. Samambaia.

Correio elegante. Amar é… álbum de figurinhas. Julio Iglesias. Papel de carta. Legião Urbana, Kid Abelha, Elvis Presley. Tio Édio e Tia Marta.

Aquela música do Lobão: “Essa noite não/Essa noite não”.

Engraçadas as primeiras lembranças, vêm e nunca mais vão.

Controle remoto

por Camila Fremder

Solto a fumaça diante da TV onde, num programa de auditório, duas mulheres disputam Edmilson. Magrelo e feio, ele tem pouco mais de seis dentes na boca. A apresentadora, com cara de estrela pornô asiática, finge apoiar as mulheres, enquanto bota mais lenha na fogueira. Solto outra baforada. Estou nervosa, minha mão sua frio, e demoro cerca de vinte minutos até me dar conta de que esse dilema familiar me deprime.

Cadê o controle remoto? Reviro as almofadas já angustiada por não conseguir mudar de canal ou pelo menos baixar o volume insuportável de xingamentos chulos. Mãos na cintura, viro o corpo e percorro a sala de ponta a ponta. Nada. Olho para a TV; elas se estapeiam. Sinto falta de ar. Abro a janela ou continuo procurando? Talvez sob a mesinha de centro. Sim! Controle em mãos, troco o canal. Jornal, não; seriados policiais, não. Paro no programa de culinária. Nossa… É risoto? Que bonito. Queria muito comer um.

A boca seca encontra água na cozinha, mas nada que se torne um risoto é encontrado na despensa. Espere: ovo! Frigideira quente, manteiga, tomate picado, sal, um toque de requeijão; será que tem orégano? Tem alecrim. Cabeça virando-se à TV o tempo inteiro. O pânico passou e voltei ao programa de baixaria. Edmilson leva safanões de todos os lados. Eu vibro enquanto preparo meu ovo. Peito de peru picado, um resto de queijo branco; milho? Não. Milho, não… Devoro tudo antes do comercial.

Canal que vende tapetes, canal que vende jóias, canal que vende lavadoras a jato que limpam janelas, frestas, pisos de banheiros, pias entupidas. Estou completamente fascinada pela lavadora a jato. Cogito comprá-la. O número de telefone está grudado na mente. Sem notar, disco e divido em doze vezes no cartão. Estou muito feliz. Quero lavar os cantinhos do box agora; quero testar o jato quente de vapor. Mas, em doze vezes, será que fiz certo? Começo a me arrepender, ando até o banheiro, acho o box super limpo; será que posso cancelar a compra? Não lembro o telefone de jeito algum. Como assim? Repito em voz alta números desconexos, oito, zero, quatro – o final era nove mil?

Retorno à sala. A TV continua a oferecer trituradores, cintas emagrecedoras, cremes redutores, mas nada da lavadora a jato. Ofereço meu desprezo mudando de canal. Desenhos, não; programas de esporte, não; filmes começados são difíceis de entender. Volto à baixaria, onde, sorrindo e afinal sem as duas mulheres, Edmilson se despede; simpático o Edmilson… A apresentadora faz um discurso moralista sobre família e, em seguida, avisa que a Dirce tem um recado importante para você, telespectador. Implantes dentários. Não, obrigada.

Mudo de canal freneticamente. Encontro um acampamento improvisado na mata fechada: um rapaz se esquenta em frente a uma fogueira. Sinto frio, mas nenhuma parte de meu corpo se manifesta para buscar uma meia. Eu queria poder gritar e ser atendida: “meiaaa!”. Estou praticamente colada no sofá. O homem acampando caçou seu próprio jantar e eu, incapaz de buscar meias. Ocorre-me que jamais conseguiria fazer uma fogueira; deve ter muito mosquito nessa floresta. Coço meu braço, coço minha perna, e troco de canal.

O cara do risoto agora faz um suflê de chocolate; quero algo doce. Chego na cozinha, examino a despensa, e nada. Acho um pote de achocolatado, pego-o, ando em círculos, largo o pote. Abro o armário de panelas, olho o freezer; nada. Desisto do doce, abro um saco de salgadinho e volto à sala. Cadê o isqueiro? Ah, as meias…

A dança do plástico

por Leticia Lima

“Foi num desses dias, quando está prestes a nevar e há uma eletricidade no ar. Você quase pode ouvir, certo? E este plástico estava simplesmente dançando para mim como uma criança chamando para brincar… por quinze minutos. Foi quando entendi que havia essa vida toda por trás das coisas e essa incrível força benevolente que dizia não haver razão para ter medo. No vídeo, eu sei, não é a mesma coisa, mas ajuda a lembrar. E eu preciso lembrar. Às vezes, há tanta beleza no mundo! Penso que não vou suportar e meu coração parece que vai sucumbir.”

— Beleza Americana, 1999

Quem não se lembra daquela cena, já icônica, do saco plástico sendo carregado pelo vento numa dança melancólica do filme Beleza Americana? A beleza da cena, e do filme, é mesmo “americana” – é a beleza urbana, do supérfluo, do vazio, do desnecessário, do consumo sem sentido. E, infelizmente, é esse padrão de beleza que pegou no resto do mundo também.

Aqui no Brasil já somos adeptos do saquinho plástico e de tudo que representa. Supermercados, farmácias, lojas e até a brasileiríssima feira de bairro – todos embalam seus produtos no maldito saco.

Quando surgiram, no final da década de 1950, os modernos sacos plásticos eram motivo de orgulho para as redes de supermercado, e símbolo more do American Way of Life para as donas de casa. Porém, a imagem de mocinho dos sacos se decompôs rapidamente – aliás, a única coisa a respeito dos saquinhos que se decompõe – e hoje são considerados verdadeiros vilões ambientais. Isso porque o plástico demora ao menos trezentos anos para se decompor no meio ambiente.

E, no Brasil, o plástico filme, produzido a partir de uma resina chamada polietileno de baixa densidade (PEBD) e matéria-prima dos sacos plásticos, já é responsável por 9,7% de todo o lixo produzido no país. São 210 mil toneladas de plástico filme produzidas por ano.

Mas o nosso vício pelo plástico é difícil de largar. Outro dia fui ao supermercado com as minhas sacolinhas ‘verdes’ de lona. O segurança do estabelecimento de alto-padrão não queria me deixar entrar com tantas sacolas vazias. Desconfiado, por fim me deixou entrar, mas tive que deixar as sacolas no guarda-volumes. Na hora de passar pelo caixa, coloquei as compras do carrinho na esteirinha para a atendente cobrar, expliquei que já voltava e saí correndo, feito uma louca, até o balcão para buscar minhas preciosas sacolinhas. Quando voltei ao caixa, metade das compras já estava em sacos plásticos. Mas, como sou brasileira e não desisto nunca, ajudei o empacotador a tirar tudo de dentro dos sacos e passar para minhas sacolas.

Diga-se de passagem que a caixa estava me olhando como se fosse um e.t., o empacotador (coitado) provavelmente xingando a senhora minha mãe nos pensamentos, e os outros fregueses da loja, que tiveram o azar de escolher aquele caixa, resmungavam da minha demora.

Tanta dificuldade para uma coisa que deveria ser mais do que natural. Na Alemanha, quem não tiver sua própria sacola e quiser usar um saco plástico tem que pagar uma taxa extra – mais ou menos sessenta centavos cada saquinho. (Já imaginou quanto iríamos faturar aqui no Brasil, onde um bilhão – isso mesmo, bilhão – de sacos plásticos são distribuídos por mês nos supermercados)? Já a rede de supermercados CO-OP, na Grã-Bretanha, lançou uma campanha bem ‘verde’; todos os sacos plásticos usados na rede são 100% biodegradáveis, feitos de um material que se decompõe na natureza após apenas dezoito meses (parece muito? Melhor do que trezentos anos!)

Mas e nós, brasileiros, estamos fazendo o que a respeito dos sacos plásticos? Além de reclamar das enchentes nas ruas de São Paulo, decorrentes dos bueiros entupidos por todo o lixo que jogamos fora? Além de achar bonito um brasileiro gastar em média 66 sacos plásticos por mês?

Nem tudo está perdido, afinal. Em maio deste ano, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o texto substitutivo ao Projeto de Lei 496/2007, que proíbe a distribuição e a venda de sacolas plásticas no comércio da capital paulista a partir de 1º de janeiro de 2012. Os estabelecimentos comerciais terão até 31 de dezembro de 2011 para acabar com o uso dos sacos plásticos. Durante este período de transição, os comércios terão de exibir placas dizendo “Poupe recursos naturais! Use sacolas reutilizáveis”. A partir de 2012, o descumprimento da lei implicará numa multa que vai de 50 reais a 50 milhões de reais – a fiscalização será feita pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

Quando soube da noticia, aplaudi de pé. Finalmente um esforço digno de uma nação tão verde! Orgulhosa, peguei minhas sacolas verdes de lona e fui à feira, bem aqui em frente à minha casa. Parei na barraca de frutas. Estavam lindas, uma verdadeira orgia tropical – athemoya, maracujá, abacaxi, carambola -, e refleti: como é bom ser brasileira, com toda essa abundância natural que Deus nos deu. Na hora de embrulhar, agradeci e expliquei à feirante que não queria os sacos plásticos, pois tinha minhas sacolas de lona.

– Bonito isso aí, moça. Nunca tinha visto, não.

– É que eu não gosto muito de usar saco plástico, sabe, faz muito mal ao meio ambiente.

– E onde é que se compra essas sacolas aí?

– Bom, é… essas eu comprei no exterior, mas já vi pra vender em supermercado aqui também…

– É? E quanto é que custa?

– Ah, baratinho, uns R$ 5,00 a sacola.

– Baratinho? Eu tenho cinco filhos, a compra do supermercado é grande. Preciso pelo menos de umas vinte dessas aí. R$ 100,00 não é muito pra você, filha, mas pra mim é comida na boca dos meus filhos.

Epa. O ideal bateu de fuça com a realidade. Ainda acho que estamos no caminho certo, mas, até viabilizarmos alternativas eficazes e baratas, o povo não vai querer dizer adeus aos saquinhos plásticos. Enquanto levar sua própria sacola às compras for uma “modinha” – hoje vi uma versão em couro do designer Jeremy Scott, queridinho da Katy Perry e Lady Gaga, que diz “I NY” – e não um movimento social, que envolva a educação, o apoio consciente dos estabelecimentos comerciais e um mínimo de esforço por parte da população (porque, cá entre nós, os malditos saquinhos plásticos são fáceis e convenientes, não são? Você não tem que se lembrar de levá-los quando vai às compras, e, se sujarem, joga fora, não é?), nós nunca vamos vencer nosso vício plástico.

E é preciso lembrar que há tanta beleza no mundo…

Amarello visita: Bhering

Bhering Maravilha

O progresso do Rio de Janeiro cruzou duas vezes com a história da fábrica de chocolates Bhering – e um terceiro encontro, decisivo, parece em pleno curso. Rui Barreto, atual proprietário, costuma dizer que a trajetória da empresa confunde-se com o desenvolvimento e com a ocupação da cidade.

Agora, no entanto, sob uma diferença relevante: depois de desalojada duas vezes, e sempre de forma arbitrária, pelo prefeito Pereira Passos – responsável pelas monumentais intervenções urbanas que modernizaram o traçado do Rio no início do século XX –, a sede carioca finalmente integra o processo de transformação.

Instalada, desde a década de 1880, na estreita rua Sete de Setembro, a Bhering seria desapropriada para dar espaço à nascente avenida Rio Branco. Transferida, então, para a 13 de Maio, em seguida teria de arrumar novo endereço, desta vez devido à construção do Theatro Municipal, de quem se tornara vizinha.

“Nesse período – conta Rui – houve um litígio entre o Theatro e a Bhering. Todo o sistema de distribuição da fábrica era feito por carroças de dois burros. Eram quarenta carroças e, portanto, oitenta burros a defecar e urinar em frente ao Theatro, na hora da ópera. Dependendo do vento, era uma tragédia… Isso resultou numa campanha pública para tirar a Bhering dali”.

A nova mudança levou a empresa para a única região que, nos primeiros anos do século XX, parecia oferecer futuro – local que reunia todas as condições para um crescimento consistente: a zona portuária do Rio de Janeiro.

“Era uma área nova, aterrada, com o porto novo. Tinha tudo para ter êxito. Mas aquele sonho, de que realmente fosse uma região de grande futuro, desapareceu com o tempo. O porto acabou se transformando na zona mais decadente da cidade, a mais abandonada, a mais relegada pelo setor público” – contextualiza Rui.

O processo de esvaziamento da fábrica teve início em 1980, quando a circulação de veículos de transporte foi inviabilizada pelo acanhamento do entorno. As ruas do Santo Cristo, estreitas, estavam preparadas apenas para carroças e carros pequenos. “Nossa estrutura – registra Rui – transformou-se em um ‘peru no pires’. Uma construção imensa, com vinte mil metros quadrados, em um local sem meios de receber caminhões de grande porte”.

Com as dificuldades relativas à logística agravadas, a direção da empresa optou por levar o maquinário para a unidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, e vendeu o equipamento restante. Em seguida, começou-se a pensar no que fazer com o prédio.

Em tempo: quem não se lembra da bala boneco, aquela, rosa, que tinha formato de um moleque robusto e que – para desespero dos dentistas – fez imenso sucesso nas décadas de 1970 e 1980? Pois bem: era um produto da Bhering, que já não o fabrica mais, dedicando-se apenas ao café Globo e ao chocolate em pó.

No lugar onde outrora eram produzidas toneladas de doces, hoje – vencendo o período de obscuridade e quase abandono para se reinventar num novo e dinâmico uso – há uma série de ateliês e estúdios de artistas, que devolveram vida e movimento à antiga fábrica por meio de expressões variadas: escultura, pintura, fotografia, arte sonora e digital etc. Também funcionam no local, por exemplo, uma gráfica, uma editora e uma loja de móveis de madeiras, e é comum realizarem-se ali filmagens para cinema, televisão e propaganda. (Em breve, aliás, será inaugurado um restaurante, que atenderá a demanda crescente daqueles que trabalham no edifício).

Quase 100% dos espaços estão ora alugados, e cerca de sessenta pessoas aguardam na fila, espécie de lista de espera, por uma vaga – o que se intensificou com chegada do projeto Porto Maravilha, que pretende revitalizar a zona portuária do Rio. As obras, capitaneadas pelo governo municipal, já começam a alterar a paisagem da região e, neste contexto, deixam o prédio da Bhering – cuja estrutura foi trazida da Alemanha – numa posição privilegiada.

O Santo Cristo, um apêndice do Centro longamente esquecido, é bairro de fácil acesso e tem ótima localização, bem próximo do Aeroporto Santos-Dumont. Transformou-se, faz pouco, num lugar relativamente tranquilo depois que Unidades de Polícia Pacificadora [as famosas UPPs] foram implantadas nos morros da Providência e do Pinto. Hoje, as pessoas que trabalham em seus arredores circulam sem medo e frequentam restaurantes, lojas de material de construção, bancos, farmácias, supermercados, sapateiros, estofadores e toda sorte de estabelecimentos da vizinhança.

Algo promissor – saudável – desenvolve-se ali, e a modalidade de ocupação da antiga fábrica da Bhering talvez seja o recorte mais representativo do que está em curso: despretensiosa e plural, reúne linguagens e propostas independentes num ambiente não necessariamente artístico, mas favorável à arte, à criação, à troca.

ARTISTAS QUE ESTÃO POR LÁ:

Abel Duarte, Alessandra Bergamaschi, Alessandro Sartore, Alexandre Rangel, Ana Ouro Preto, Barrão, Beatriz Carneiro, Brígida Murtas, Cadu, Carina Bokel, Carolina Martinez, Chiara Banfi, Daniela Dacorso, Denise Terra, Dudu Garcia, Elisa Pessoa, Fábia Schnoor, Felipe Messina, Gabriel Jauregui, Gabriela Bonomono, Gabriela Maciel, João Magalhães, Jorge Luiz Fonseca, Jorge Vasconcellos, Jozias Benedicto, Luciana Palhares, Maíra das Neves, Marcelo Jácome, Rodrigo Miravalles, Veridiana Leite e Vivian Caccuri, entre outros.

Missão quatorze mil

por Léo Coutinho

A ministra do Meio Ambiente, Isabella Teixeira, publicou artigo na Folha de São Paulo comemorando o fenômeno mundial que aponta o crescimento do protagonismo feminino nas questões de consumo. Segundo sua excelência, “dos alimentos ao vestuário, da casa ao carro, dos bens culturais à viagem de férias, são elas que estão decidindo o presente e o futuro do consumo e, obviamente, o futuro da produção.” Como prova de que não está palpitando, oferece estatísticas de estudos recentes: de 60% a 80% das decisões de compra são tomadas por mulheres.

As palavras da preferida da presidenta Dilma Rousseff para a pasta do verde me surpreenderam não pelo excesso, mas pela magreza dos números. Se na conta entrassem as escolhas indiretas, isto é, aquelas que o homem faz na intenção da mulher, o número seria absoluto. Porque, desde que mundo é mundo, quem toma as decisões de consumo são as meninas. Ou alguém acredita que, tendo alternativa, Adão não pediria um chope no lugar da maçã? Tenho uma tia que, não contente com a última palavra na hora da compra, arbitra diariamente até sobre as roupas que vão no marido. É a minha querida Maria Amália, e, mesmo que Amélia fosse, não seria diferente, apenas dissimulada.

Alguns dias antes, no jornal concorrente, O Estado de São Paulo, o professor Samy Dana, da Fundação Getúlio Vargas, apresentou números estarrecedores: o carro novo desvaloriza, em média, catorze mil reais no primeiro ano. É uma assombração matemática! A média considera tanto aqueles que possuem um único automóvel, mais ou menos caro, quanto os que têm um segundo ou terceiro – esses veículos que ficam parados na garagem de quem ainda sofre de alergia às calçadas e ao transporte coletivo. Curiosa esta aflição. É como se as pessoas negassem de propósito que o avião é transporte coletivo. No dia em que o idioma inglês chegar à Miami, descobrirão que a tradução de avião é ônibus aéreo – e tudo poderá mudar.

Mas o ponto aqui é que quem quiser continuar levando prejuízo individualmente, que troque de carro todo ano, e que tenha um segundo e um terceiro modelo na garagem. O problema é o dano coletivo, o custo ambiental que a fabricação e o uso desmedido do mais cretino e egoísta dos meios de locomoção já inventados vêm causando às pessoas, tanto às que preferem o lado de fora, morrendo atropeladas ou sufocadas pela fumaça, quanto às que lhe ficam dentro, sepultadas em vida numa caixa de metal com dez vezes o seu peso, e que, no meio ambiente, tem origem suspeita e destino impossível.

Juntando o que aprendi com a ministra ao que o professor me ensinou, percebi que, para termos noção do prejuízo, a frieza do cálculo não basta. É necessária a emoção da alternativa: opções claras e diretas de onde gastar essa gaita. A partir disso, procurei cinco amigas especialistas, cada uma em seu ramo de atividade, todos muito sensíveis ao coração das meninas: arte, moda, design, celebrações e gastronomia. A pergunta que lhes propus foi direta:

Se, da mesma forma como descobrimos aqueles vinte reais esquecidos num bolso de casaco, você encontrasse catorze mil reais inesperados sobrando na conta, o que faria, onde gastaria? Recomendação importante: é para torrar.

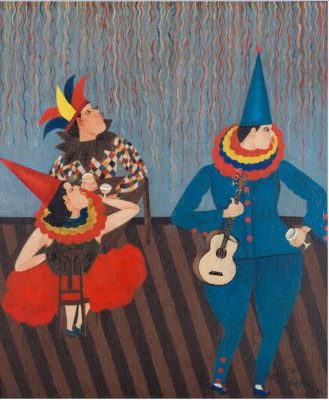

A primeira resposta veio de Florence Antonio, marchand e colecionadora de arte: “Investiria no trabalho de um dos quatro jovens artistas brasileiros promissores de que mais gosto e que estão dentro dessa margem de preço: Marcius Galan, Marina Rheingantz, Thiago Rocha Pitta ou Tatiana Blass. Cada um tem sua especialidade – escultura, pintura, fotografia. Todos têm obras em coleções privadas e públicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Só trocaria o termo gastar ou torrar por investir, porque, além de prazeroso, arte é um investimento”.

A arquiteta e urbanista Elisa Friedmann também não demorou para contribuir com seu sonho de consumo em design, e enviou inclusive o retrato da poltrona , obra-prima de Jean Prouvé fabricada pela Vitra. O designer francês, falecido em 1984, era um industrial e executivo capaz de produzir e comercializar seu trabalho genial e abrangente, que ia de simples maçanetas a casas inteiras, de espátulas de abrir cartas à mobília. A foi batizada assim porque venceu um concurso para móveis residenciais da Cidade Universitária de Nancy. Feita em aço e couro, suas semelhanças com um automóvel encerram-se no material. Até porque os automóveis se encerram, e a Cité é eterna.

Em Paris, aonde foi se pós-graduar em design e gestão de moda na IFA (), minha cunhada querida, Renata Lima, quase se perdeu quando soube que tinha catorze mil reais para gastar. Foi uma luta brava para descobrir, entre as vitrines da Cidade Luz, onde empregar o dinheiro – o que, garantiu-me a irmã dela, é absolutamente compreensível. Quando o vestido que escolheu chegar às lojas sul-americanas, é bem possível que não caiba mais na verba em função dos impostos e outros bichos – sorry, Cidade Jardim. Porém, na Chanel da Avenue Montaigne, por 8.750 euros, qualquer menina poderá encontrá-lo. O uso, contudo, já é mais restrito: à semelhança do arame farpado, a peça protege o corpo sem obstruir muito a vista. É todo transparente, bordado, com um decote em V profundo nas costas e a terminação em botões de pedras. Vai lá!

O cronista Rubem Braga, em certa missão internacional, conheceu uma Alice, que, na prática, dizia-se Hélice. De quando eu soube para cá, é assim que trato Alice Moura, my dear Hélice, que, fazendo jus à pronúncia, entrou de sola, no sentido literal e no figurado também. Ela é a inventora do Rent a Local Friend, uma espécie de cooperativa de guias de turismo descolados dispostos a levantar uma graninha passeando com pessoas que procuram um amigo da terra para não errar em viagens. Militante do próprio negócio, Hélice botaria os catorze mil num projeto de turismo local, em que cada um sairia a pé – ou de sola – para conhecer a cidade natal, o que, sabemos, é um hábito infelizmente raro. Como nem todas as meninas estão prontas para isso, entretanto, decidiu atacar de Nova York – o que, mais uma vez, é entrar de sola.

Reverenciando a estátua símbolo da cidade e do país todo, ela preferiu deixar o investimento em bilhetes e hospedagem a critério de cada um e optou por sugerir coisas muito mais caras ou, antes, valiosas, que custam nada ou muito pouco. Que tal levantar sem pressa e sair para correr à beira do rio Hudson, no Píer 25, numa das pontas do Cais Moore? Depois, um brunch simples e sofisticado no Buuby’s, em Tribeca. O que lhe parece? No meio da tarde, a proposta seria flanar pelas galerias do Soho, como Tom Jobim lembrando da Gamboa: “ai-ai-ai que coisa louca; ai, meu deus, que coisa boa”. Trata-se de um museu a céu aberto, com o creme da arte moderna, pop e contemporânea. Em seguida processar tudo tomando um refresco visual no bar do hotel Gansevoort, de onde se contempla toda Manhattan, ou bebendo alguns drinques para o espírito no telhado do Rooftop Garden Bar and Restaurant, feito um gato fujão e cheio de ideias modernas. Saudades do Brasil? Churrasco na laje do Terminal 5, ao som da melhor programação de música ao vivo da cidade. Ah, assim nego se diverte muito e gasta pouco? Hospede-se no Plaza.

E, se a proposta aqui é uma convocação pelo coletivo, por que não juntar os amigos em torno da alegria de ver sobrando catorze mil reais? Telefonei para a Janaína, do Bar da Dona Onça, e perguntei que festa a gente poderia fazer com o dinheiro. Por um desses caprichos do destino, ela – que, por princípio, não tem carro e que sempre convida para uma folia – estava imaginando uma despedida para o Jeferson Rueda, seu marido, que parte em breve para um laboratório de três meses na Espanha enquanto seu restaurante novo em São Paulo não fica pronto. “Segue o orçamento da festa para cinquenta pessoas: seis caixas de Veuve Cliquot, R$ 6.084; canapés de presunto San Danielle com figo fresco, R$ 380; coquetel de camarões, R$ 660; estrogonofe de filé com chips de batata e arroz soltinho, R$ 980; merengue de morangos, R$ 450; uma caixa de uísque oito anos, R$ 828; doze unidades de vinho tinto Amayna Pinot Noir, R$ 1.068; o meu cachê para preparar tudo fica de presente para ele e, para a verde freguesia de Amarello, ofereço a consultoria.”

Verde Próprio

Vivemos uma revolução, como a tão conhecida Revolução Industrial. Agora é a vez da ambiental, que indica estarmos no limite da necessidade de mudança comportamental. Sustentabilidade, mais que uma poderosa ferramenta de marketing para as grandes corporações, virou uma questão de sobrevivência. Todas as discussões acerca deste assunto deveriam ser conduzidas com mais seriedade, clareza e respeito do que comumente é feito.

O instinto de sobrevivência é um dos mais primitivos e poderosos do ser humano; e, para que nosso futuro não seja a extinção, através da intoxicação planetária provocada por nós mesmos, teremos que lançar mão dele.

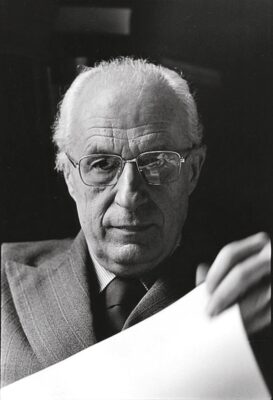

CARLOS Saldanha

Qual o seu contato com “o verde”?

O estúdio da Blue Sky, onde trabalho, fica numa área super arborizada. Durante minha hora de almoço, quando não tenho reuniões, como do lado de fora, para aproveitar um pouco do verde. Mas aproveito mais na primavera e no verão, pois no inverno fica tudo coberto de neve. Na verdade, meu contato mesmo com a natureza acontece quando venho ao Brasil de férias, passeando no Jardim Botânico e nas Paineras, e indo ao sítio do meu cunhado, no sul de Minas.

Muito se fala de sustentabilidade. O que significa esse conceito para você?

É tentar evitar o desperdício e viver dentro de um equilíbrio entre o conforto da vida moderna e a responsabilidade para com o meio ambiente. Temos de ter a consciência de que nossos recursos naturais são limitados e estão se deteriorando. Temos de encarar este desafio de preservação como prioridade para que possamos ter, através de soluções imediatas, alguma chance de melhorar nossa qualidade de vida em médio e longo prazos.

Nossos pais nos abriram portas com a revolução sexual feita por eles e pelos laboratórios farmacêuticos nos anos 1960. Nos dias de hoje o tema da sustentabilidade está em voga. Você acha que isso será a herança da nossa geração?

Espero que sim. Será o mundo que deixaremos e, se não cuidarmos agora, o futuro certamente será mais problemático.

Você, que mora em Nova York, qual a principal diferença que percebe no tratamento da responsabilidade verde entre Brasil e Estados Unidos?

O brasileiro vem evoluindo muito no que se refere à consciência de preservação, mas ainda estamos longe dos padrões dos americanos. Nos EUA, a noção de responsabilidade para com o meio ambiente envolve mais camadas da sociedade e, com isso, tem mais impacto no dia a dia. No Brasil, este movimento ainda é bastante restrito.

Você acredita no sistema de reciclagem de lixo da sua cidade? Recicla seu lixo?

Sim, temos um programa eficiente de coleta seletiva, e todos participam. As crianças lá em casa já aprenderam, e isso agora faz parte de nossa rotina.

Além da reciclagem do próprio lixo, o que você considera ações básicas para um cidadão urbano sustentável?

Economia de energia e água, e redução de emissão de CO2, procurando meios de transportes alternativos.

Como é a sua utopia do verde nas grandes cidades para as próximas décadas?

Cidades arborizadas, com parques e jardins. Espaços que valorizem os pedestres e ciclistas, com transporte urbano de mínimo impacto ao meio ambiente. Reciclagem de 100% e controle dos poluentes e resíduos. E uma população consciente de sua responsabilidade de preservação e respeitosa para com o mundo a seu redor.

Carlos Saldanha é diretor do filme Rio.

PATRICIA Lobaccaro

Qual o seu contato com “o verde”?

Em Nova York, durante a semana, se saio do trabalho cedo, costumo correr no Hudson River Park, meu favorito. Nos finais de semana, vamos pra nossa casa de campo, onde cultivamos uma horta orgânica e tenho oportunidade de passar mais tempo em contato com a natureza, junto com meus filhos. Enfeito a minha casa com flores do jardim e adoro os farmer markets.

Muito se fala de sustentabilidade. O que significa esse conceito para você?

A capacidade de permanência a longo prazo. Com relação à sustentabilidade do planeta, refere-se à gestão de recursos naturais a fim de atender às demandas da sociedade de hoje e não comprometer a sobrevivência de futuras gerações. Aí surgem questões específicas de preservação de ecossistemas e da biodiversidade. Os indígenas, por exemplo, têm uma visão holística do planeta que não distingue o ser humano do meio ambiente. Somos todos parte do mesmo sistema. Na prática, significa cuidar do planeta com muito carinho, tendo em vista não apenas o bem-estar imediato mas o impacto que nossas ações terão nas próximas décadas, séculos e milênios. É importante destacar que o conceito e a prática da sustentabilidade estão intimamente ligados ao desenvolvimento humano. Não podemos esperar que aqueles que vivem em intensa pobreza adiem o bem-estar imediato de suas famílias em função de um futuro abstrato. Muitos não têm esse privilégio, essa liberdade.

Nossos pais nos abriram portas com a revolução sexual feita por eles e pelos laboratórios farmacêuticos nos anos 1960. Nos dias de hoje o tema da sustentabilidade está em voga. Você acha que isso será a herança da nossa geração?

Infelizmente, acho que nossa herança não será ainda uma de mudança. Estamos presenciando hoje um aumento de consciência, mas ainda não vejo uma transformação significativa no estilo de vida das pessoas. A sociedade está mais consumista do que nunca, com a facilidade de acesso a produtos pela internet e sites de compras coletivas que fazem as pessoas adquirirem o que não precisam. Podemos dizer que colocamos o assunto firmemente na agenda internacional. Talvez a geração dos meus filhos consiga reverter o ritmo de destruição do meio ambiente e do consumo desenfreado.

Você, que mora em Nova York, qual a principal diferença que percebe no tratamento da responsabilidade verde entre Brasil e Estados Unidos?

Em alguns lugares dos Estados Unidos, como na Califórnia, existem medidas que estimulam práticas sustentáveis. Pistas expressas para carros com pelo menos dois passageiros, estacionamentos com vagas mais baratas para automóveis movidos a energia alternativa, lugares destinados ao estacionamento de bicicletas; movimentos que ainda não vejo em metrópoles no Brasil. A reciclagem do lixo também me parece mais organizada em Nova York do que em São Paulo, por exemplo. Não vejo nos Estado Unidos rios poluídos e degradados, como o Tietê, cortando metrópoles. Por outro lado, grande parte do consumo de energia no Brasil vem de fonte renováveis e, nesse ponto, o país está bem à frente.

Você acredita no sistema de reciclagem de lixo da sua cidade? Recicla seu lixo?

Sim, sempre reciclei o lixo desde que vim morar aqui. Meu prédio é bastante organizado a este respeito: separamos o lixo em três latões, um só para papeis e embalagens de papelão, outro para plástico, vidro e metais, e um terceiro para os resíduos orgânicos.

Além da reciclagem do próprio lixo, o que você considera ações básicas para um cidadão urbano sustentável?

Usar transporte público sempre que possível, caminhar ou andar de bicicleta, consumir alimentos produzidos localmente, reciclar, reaproveitar, evitar desperdício de energia, consumir de forma consciente, tratar com carinho os espaços públicos, respeitar o próximo.

Como é a sua utopia do verde nas grandes cidades para as próximas décadas?

Melhor planejamento urbano, edifícios que reaproveitem a água, utilizem melhor a luz e a ventilação naturais, menos áreas impermeáveis, transporte público eficiente, mais parques, mais feiras com produtos orgânicos e locais, menos restaurantes de fast food, menos poluição sonora e visual, melhor gerenciamento do lixo em nível publico e individual, e legislação que estimule práticas sustentáveis.

Patricia Lobaccaro é C.E.O. da BrazilFoundation.

LUISA Moraes

Qual o seu contato com “o verde”?

O contato com o verde é um dos aspectos principais da minha vida. Os meus pais criaram meus irmãos e eu sempre próximos da natureza. Aproveitar o mar, as cachoeiras e subir em árvores sempre apelaram mais do que brincar dentro de casa. Temos uma casa de praia a duas horas de São Paulo e tento ficar o máximo que posso lá. Não tem telefones, televisão ou internet, então você se reconecta com a natureza e com nossos instintos e vive no presente. Me faz bem ir até lá. Sem ter a natureza ou os animais à minha volta, piraria. Quando estou na cidade, também observo o céu e as fases da lua. Posso encontrar a beleza e a natureza em algumas cidades mesmo quando parece difícil ou quase impossível. É importante saber onde encontrar a simplicidade da natureza, especialmente em uma cidade.

Muito se fala de sustentabilidade. O que significa esse conceito para você?

A sustentabilidade é essencial no meu dia a dia. Tem coisas que tento fazer para conservar os recursos naturais. Tento sempre evitar garrafas e sacos plásticos. Bebo água de torneira filtrada. Reciclo o máximo possível e tento comprar apenas o que realmente preciso. Gosto de comprar móveis e roupas vintage porque acho que se enquadram nessa categoria. Tento usar minha bicicleta quando posso. Desde criança meus pais nos criaram comendo comida orgânica, mas agora que os tempos mudaram e os alimentos são transportados distâncias absurdas, tento sempre comprar produtos locais e apoiar os agricultores da região. Acho isso muito importante, e assim acabamos comendo exatamente o que nosso corpo precisa, porque nossos alimentos e nós estamos crescendo no mesmo ambiente. Meu sonho é um dia viver da minha própria horta. É isso que o conceito de sustentabilidade significa para mim no meu dia a dia, mas, numa visão geral, também tem a energia solar e muitas outras iniciativas e recursos que precisamos buscar juntos.

Nossos pais nos abriram portas com a revolução sexual feita por eles e pelos laboratórios farmacêuticos nos anos 1960. Nos dias de hoje o tema da sustentabilidade está em voga. Você acha que isso será a herança da nossa geração?

Infelizmente, acho isso pouco provável, já que poucas pessoas estão conectadas ou preocupadas com a sustentabilidade ou com uma revolução global consciente. Talvez em alguns anos ou décadas isso mude.

Você, que mora em Nova York, qual a principal diferença que percebe no tratamento da respon-sabilidade verde entre Brasil e Estados Unidos?

Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos temos verde em abundância. A água nos Estados Unidos é muito limpa, bebemos da torneira – no Brasil não podemos fazer isso. De onde venho, em São Paulo, temos um rio muito poluído, enquanto que aqui temos cidades lindas que são preservadas e onde os cidadãos são mais responsáveis em não poluir o meio ambiente. Mesmo assim, os Estados Unidos poluem muito e geram muito lixo. São o país mais consumista.

Você acredita no sistema de reciclagem de lixo da sua cidade? Recicla seu lixo?

Sim, eu gosto de acreditar que o lixo da minha cidade está sendo reciclado de alguma forma. Eu sei que a realidade é outra, e temos um longo caminho a trilhar. Acho que separar o lixo em casa é o mínimo que podemos fazer. Tento não produzir lixo, reciclo e faço compostagem.

Além da reciclagem do próprio lixo, o que você considera ações básicas para um cidadão urbano sustentável?

Outras coisas básicas são simples como economizar água. Fico louca quando vejo uma torneira correndo e ninguém usando. O nosso futuro em termos de água me preocupa muito. A água precisa ser mais valorizada.

Como é a sua utopia do verde nas grandes cidades para as próximas décadas?

Não sei se será possível viver numa cidade daqui a algumas décadas. Gostaria de acreditar que será possível, mas não posso imaginar meus filhos não vendo o horizonte ou tendo contato com a natureza. Com o passo acelerado da tecnologia, o tempo passa cada vez mais rápido, e está ficando cada vez mais difícil parar e curtir os momentos especiais em uma cidade agitada.

Lampião de gás, lampião de gás: que saudade que você me traz

por Ronald Sclavi

Essa fonte de luz e de energia iluminou a cidade de São Paulo até 1937. Gente como a poeta Zica Bergami traduziu em versos a saudade de uma certa “luzinha verde azulada”, que iluminava sua mocidade nos anos 1910. A energia era produto da queima de carvão mineral. Para iluminar São Paulo, bastavam pouco menos de dois mil postes, que substituíram as lamparinas de azeite do século XIX.

A música eternizada na voz de Inezita Barroso lembra “do bonde aberto, do carvoeiro e do vassoureiro, com seu pregão”. Veículos e pessoas que desapareceram há décadas. Um mundo, com outro compasso, outra energia.

Afinal, quando os lampiões de gás deixaram a maior metrópole brasileira, éramos menos de quarenta milhões. Um país exótico, uma promessa…. O mundo não era tão diferente. Menos de dois bilhões de habitantes viviam a expectativa da segunda grande guerra, quando o bem e o mal ainda escolhiam lados.

Neste ano, seremos sete bilhões no planeta. Isso mesmo! A humanidade atingirá essa marca. Sete bilhões de bocas para comer, catorze bilhões de pulmões para respirar e, para cada pessoa, um conjunto de dezenas de objetos que só funcionam às custas de um conceito, algo invisível, que nos cerca, que não pede licença e, principalmente, que não pode acabar… a energia!

Televisores, geladeiras, microondas, DVDs, computadores, celulares, iPods (fones, pads e outras palavrinhas encantadoras inventadas por Steve Jobs), máquinas de lavar, secar, passar e até carros…. Tudo, em algum momento, frequenta uma tomada que recebe a vibração invisível que alimenta o mundo. Nada, rigorosamente nada disso, fazia parte da poesia e da juventude da nostálgica Zica.

Quando tudo se apagava, ela fechava a janela e dormia, aguardando o sol que até hoje brilha, inequivocamente, toda manhã. Nós nos desesperamos com o apagão ou, simplesmente, com o risco de escassez que aponta. Trocamos poesia por eletricidade. Agora, pagamos o preço.

A demanda projetada de energia no mundo aumentará 1,7% ao ano, até 2030, quando alcançará 15,3 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo (TEP) anuais, de acordo com o cenário-base traçado pelo Instituto Internacional de Economia (Mussa).

A matriz energética mundial tem participação total de 80% de fontes de carbono fóssil, sendo 36% de petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural. O Brasil se destaca entre as economias industrializadas pela elevada participação das fontes renováveis em sua matriz energética.

Isso se explica por alguns privilégios da natureza – como a existência, em seu território, de uma bacia hidrográfica, fundamental à produção de eletricidade (14%) – e pelo fato de ser o maior país tropical do mundo, um diferencial positivo para a produção de energia de biomassa (23%).

Zica Bergami não sabia disso; apenas rimava sua saudade com graça e delicadeza. Rimas bem mais ricas que apagão e geração, por exemplo. Isso mesmo: agora não adianta produzir, também é preciso distribuir a tal energia. Aí mora o problema. A população galopa enquanto a energia engatinha. A solução rima com poesia. A palavra é economia.

No mundo de dona Zica, os recursos estavam todos ali, ao alcance de um lampião. Aos poucos, nosso mundo ganhará novos lampiões. Limpos, sem fumaça e fuligem. O nome é pouco poético: Light Emitting Diode, ou apenas LED.

Essa é a sigla que, silenciosamente, ocupa os espaços das necessidades que o homem contemporâneo construiu para iluminar a própria vida.

Esse tipo de iluminação é o terceiro estágio na evolução da lâmpada elétrica. O primeiro foi representado pela incandescente, que substituiu os lampiões, para a tristeza de dona Zica. A segunda fase, com o uso das lâmpadas fluorescentes (que geram luz a partir de uma mistura de gases), representou economia, mas não conseguiu substituir sua antecessora em todas as aplicações.

A tecnologia do LED é bem diferente. A lâmpada é fabricada com material semicondutor semelhante ao usado nos chips de computador. Quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de mil horas e uma fluorescente, de dez mil, a LED rende entre vinte e cem mil horas de uso ininterrupto.

Nossos lampiões modernos funcionarão assim: dez anos sem parar, sem apagar. “Queremos preparar as pessoas para esse novo momento, promovendo uma migração tecnológica com critério e informação”, afirma Mônica Ferro, à frente da , empresa brasileira na vanguarda dos projetos de iluminação no país.

Segundo Mônica, viveremos algo parecido com o que foi a chegada dos microcomputadores ou telefones celulares. Um caminho sem volta e uma tecnologia que começa com custos mais altos e, aos poucos, toma conta do cotidiano.

Se todos nós conseguirmos apagar as luzes e dormir tranquilos, como a poeta que se ressentia do velho lampião, talvez, em um futuro próximo, consigamos novamente produzir versos e cantar nossa saudade.

Saudades de telefones pretos e geladeiras brancas; de caminhar com calma; de namorar no portão; da matraca que anunciava o quebra-queixo; da buzina do algodão doce; de ouvir “muito obrigado”, “por favor” e “com licença”; de um tempo mais doce; de um compasso mais lento… de mais poesia e outra energia…

Em defesa das calçadas

Não existe alternativa de transporte ambientalmente mais correta do que andar a pé. O pedestre é totalmente inofensivo para o ar da cidade e consome pouquíssima energia. É estranho, portanto, que – num momento em que tudo precisa ser sustentável, ecológico, orgânico – esse hábito não seja mais estimulado. Em São Paulo, por exemplo, andar a pé ainda é considerado um hábito excêntrico ou impossível.

Mas não é. Na verdade, caminhar é a modalidade de transporte mais popular em São Paulo. Ainda assim, não deixa de ser também uma aventura. A situação das calçadas – talvez o espaço público mais importante de uma cidade – é provavelmente nossa mais absurda calamidade urbana.

Não é à toa que Jane Jacobs – no clássico maravilhosamente bem escrito Morte e vida das grandes cidades – dedica os três primeiros capítulos a calçadas e a questões da vida urbana que dependem diretamente delas: segurança, contatos e, curiosamente, assimilating children. Segundo a autora, o movimento de pessoas numa calçada não é importante apenas para a segurança da rua ou para estreitar a relação entre os habitantes do mesmo bairro: a calçada – que é também um ambiente para crianças se divertirem sob o olhar de adultos – tem ainda uma função pedagógica, civilizadora.

É muito triste ler Jane Jacobs e andar por São Paulo. Só o fato de a obrigação em conservar a calçada ser do proprietário do imóvel lindeiro já é uma aberração: porque o piso perde a regularidade, a manutenção não acontece, o custo é mais alto e a responsabilidade dilui-se entre milhões de anônimos. Uma das consequências desse modelo tropical de manutenção é que o estado de nossas calçadas consegue ser pior do que o de nossas ruas.

Os problemas variam, mas são graves em todos os bairros paulistanos. Nos mais ricos, arquitetos são incapazes de diferenciar uma área que precisa funcionar – como uma zona de pedestres, em que as pessoas precisam antes de tudo andar – de um espaço mais, digamos, contemplativo. Na Faria Lima, por exemplo, em frente a um desses prédios que se consideram sustentáveis e inteligentes, uma calçada chega ao cúmulo de ter o traçado em zigue-zague, obrigando o pedestre quase a rebolar.

Regiões em transformação estão perdendo a oportunidade de se organizar de maneira mais urbana. Quarteirões inteiros ora são fechados para abrigar condomínios-clubes. Um bairro agradável oferece padarias, mercados, lojas de roupas, lavanderias, livrarias etc. – elementos que dão vida à vizinhança. Sem esse pequeno comércio, esvazia-se. E, suburbano, fica menos divertido e mais perigoso. Na Vila Olímpia, o problema com as calçadas se repete, mas em outro sentido: multiplicou-se infinitamente a quantidade de pessoas que frequentam a região; a infraestrutura, porém, continua igual. Os pedestres então se acotovelam nas calçadas, onde disputam espaço com carrinhos de cachorro-quente, ou são obrigados a andar no meio da rua.

É verdade que existem projetos pontuais na direção oposta, em geral de iniciativa privada. O Branscan Century Plaza, no Itaim, abriu uma praça que é praticamente uma extensão do calçamento em seu entorno. O alargamento e a padronização da calçada num trecho da Oscar Freire melhoraram seu aspecto e circulação. No Centro, a família Manccini recuperou um trecho da rua Avanhandava. Na Vila Madalena, o edifício residencial Simpatia 236 afasta a grade da rua e oferece um banco ao pedestre. É de iniciativas generosas, inteligentes e baratas assim que São Paulo precisa.

Se não me engano, foi Bernard Shaw quem disse que, quanto mais altos os muros de uma cidade, menos civilizada ela é. A lógica funciona também com relação à qualidade das calçadas. Daí – independentemente do carro que guiamos, das pontes que atravessamos, da quantidade de helicópteros que sobrevoam São Paulo – é possível estimar o estágio de civilização em que nos encontramos. E, se pretendemos sair dele, portanto, precisamos aprender a andar de pé. Ops, a pé.

Moeda de troca

“No futuro, todos serão famosos por quinze minutos” – declarou Andy Warhol em 1968. A então audaciosa profecia se tornou realidade nas décadas seguintes e o fenômeno da fama efêmera passou a ser referência da cultura pop, enquanto Warhol – o artista, o cineasta, o gerente de banda e o socialite – transformou-se num dos Papas do movimento artístico de mesmo nome. Dez anos depois, o próprio autor, entediado, passaria a alterar seu presságio e a dizer que “em quinze minutos, todos serão famosos” ou – sob mais uma manipulação de mídia – “no futuro, quinze pessoas serão famosas”.

Tão interessante e importante quanto a declaração acima, porém menos difundida, é a afirmação de que “bons negócios são a melhor arte”. De fato, a forma eficaz e explícita como o artista representa e comenta a cultura de massa, a máquina publicitária e o mercado em sua produção reflete essa estratégia de busca deliberada pelo sucesso. A obsessão por dinheiro e notoriedade tornou-se um fator saliente não apenas no personagem Andy, criado por Warhol, mas em toda a sociedade contemporânea.

Da mesma maneira que reinventou seus quinze minutos, seu passado era constantemente reinventado: “Eu o crio de maneira diferente a cada vez. Não é apenas parte da minha imagem não contar tudo. É porque eu esqueço o que falei no dia anterior e tenho que inventar tudo de novo”.

Andrew Warhol nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1928, quarto filho de uma família ucraniana emigrante. Sua infância foi conturbada devido a uma doença no sistema nervoso que o levou diversas vezes ao hospital e o fez passar grandes períodos na cama, onde começou a desenhar. No verão de 1949, então formado em desenho gráfico pela escola de belas artes do Instituto de Tecnologia de Carnegie, partiu para Nova York em busca de emprego como ilustrador. Após duas semanas de ronda nas maiores agências de publicidade e em publicações de moda da cidade, foi chamado pela conhecida revista Glamour para um importante trabalho. Rapidamente se tornou um dos maiores ilustradores comerciais dos anos 1950. Seu portfólio incluía produtos comissionados por importantes revistas e marcas de moda como Vogue, Harpers Baazar, Bergdoff Goodman e Tiffany’s & Co.

Seu sucesso é atribuído à técnica que ele mesmo criou, denominada blotted line. O artista utiliza um desenho a lápis, delineia-o com tinta e, enquanto ainda fresco, pressiona-o contra outro papel. O produto derivado desse processo encantou os diretores de arte da época, pois mantinha o aspecto espontâneo e original, como se feito à mão, agregando-lhe um ar elegante e suave.

Não obstante seu reconhecimento como ilustrador, Warhol tinha a ambição secreta de apresentar seu trabalho no cenário das artes plásticas. Queria tirá-lo das janelas das lojas de departamento e das revistas de moda para colocá-lo em museus e galerias. Assim, começou a pintar, a produzir e, nos anos 1960, a expor. Seus temas, os mitos da vida cotidiana. Sua técnica, a de reprodução em massa, em , e em série. Sua obra anunciava o otimismo do progresso americano no pós-guerra e seu posterior declínio, trágico e sensacionalista.

Foi entre 1961 e 62 que deu o pulo do gato e concebeu sua primeira grande obra de arte, a notória série dedicada às sopas Campbell, um dos ícones do pop e sua marca registrada. Warhol tinha uma notável aptidão para captar e compreender os mitos de um tempo, aqueles que definem uma geração, e passou a incorporá-los de modo literal e reducionista em sua arte, como fez com a garrafa de Coca-Cola, a caixa de Brillo e o retrato de Marylin, apenas para citar alguns.

Mas os mitos não existiam por si só. Eram decorrências da máquina capitalista, que, sob a estabilidade dos EUA do pós-guerra, funcionava a alta velocidade. De fato, o próprio artista declarou: “Os Estados Unidos têm o hábito de criar heróis a partir de qualquer coisa ou pessoa, o que é ótimo!” O progresso científico das pesquisas de marketing, somado ao aperfeiçoamento das técnicas de design, foi essencial para esse novo contexto, em que se geraram os artifícios psicológicos capazes de alienar as características específicas e óbvias de um produto. Com isso, lotados de aspirações criativas, os publicitários da época – como os da avenida Madison, agora glorificados pela série televisiva – aplicavam técnicas subliminares e produziam sugestões subconscientes no consumidor, a fim de lhe instigar o desejo e o induzir ao consumo, driblando sua liberdade de escolha e fomentando o sistema capitalista.

Se o consumo em massa transformou-se num símbolo dos anos 1960 nos EUA, a obsessão pelo dinheiro também. O dólar passou a representar poder econômico, superioridade e liberdade. O emblema do sistema capitalista.

Warhol compartilhava esse fascínio pela moeda e se pôs a reproduzi-la já no início dos anos 1960. Numa noite, pediu sugestões – sobre o que poderia trabalhar – e uma amiga lhe fez a pergunta decisiva: o que você mais ama? Foi assim que começou a pintar dinheiro. Surgia a primeira série dedicada ao dólar. Eram notas de um ou dois dólares, reproduzidas da mesma forma que as embalagens de sopa. Mais tarde viriam os dólares não acabados, dólares irreconhecíveis, desenhos abstratos do dólar e até impressionistas.

Quase vinte anos depois, em 1981, Warhol revisitaria seu objeto de fetiche. Foi quando fez um de seus melhores trabalhos do período: a série de símbolos de dólar $. Ao longo dos vinte anos desde a primeira reprodução, entretanto, a obsessão por dinheiro e fama foi alimentada não só pela moeda de troca, mas principalmente, pelas atitudes do artista.

Em 1963, Warhol se mudou para um novo estúdio, chamado , onde seu trabalho o seguiu a passo acelerado. Dizia produzir a mesma coisa; porém, um pouquinho diferente a cada vez. A fábrica se tornou o em Nova York no meio dos anos 1960, atraindo um mix interessante e diverso. O personagem exótico de Warhol foi concebido nessa época, no seu estúdio, entre as pinturas, os filmes e as festas que produzia. Em 1964, criou a famosa série de flores em homenagem à morte, por suicídio, de um colega assíduo da fábrica. O gênio de Warhol o levou também a gerenciar a banda Velvet Underground, que ficaria famosa apenas nos anos 1980.

O fecharia em 1968 devido a um incidente. Durante as décadas de 1970 e 1980, e até sua morte, em 1987, Warhol dedicou-se às famosas obras de retrato, pelas quais seria reconhecido como um dos maiores retratistas dos EUA. Ele buscava seus clientes em clubes noturnos, festas e jantares da cena underground e social de Nova York. Uma máquina de fazer dinheiro.

Com uma energia criativa vibrante e um raro gênio para entender o zeitgeist de seu tempo, Warhol não apenas quebrou a barreira existente no meio artístico dos anos 1960, dominado por uma arte elitista, altamente expressiva e emocional, como também delineou as bases do pós-modernismo. O legado de Warhol é evidente na obra de diversos artistas contemporâneos, como no personagem de Jeff Koons e na sua forma de utilização da mídia, em Takashi Murakami, com seu design para a loja Louis Vuitton e, mais recentemente, no leilão de obras de Damien Hirst.

Desde o inicio, para Warhol, fazer dinheiro era arte assim como o era trabalhar; então, naturalmente, bons negócios seriam a melhor forma de arte.

Opção pela Hipocrisia

Muitas gerações cresceram sob o lema de que o Brasil é o país do futuro; todas, no “passado” ou no “presente”, enfrentando um mesmo obstáculo: a hipocrisia. Explico: temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e não é raro irmos a um médico e ouvirmos a recepcionista perguntar – “Com nota ou sem?”. Não é raro conhecer alguém que “tem que” sonegar. Não é raro saber de uma campanha eleitoral feita com “recursos não contabilizados”. Ou encontrar um camelô vendendo DVD pirata na porta de um cinema (o que, para alguns, também resulta da alta carga tributária). Com o assunto drogas, não poderia ser diferente. E custa vidas.

Nos últimos dois anos estive à frente do documentário , em que pude registrar um pouco do trabalho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no combate ao consenso da “guerra às drogas”. Viajamos por dezoito cidades, passando por presídios, pelo Capitólio e até por um campo de papoula das FARC. Entrevistamos 168 pessoas, de chefes de estado, como Bill Clinton, até um menino, morador de favela no alto de um morro, que nunca se envolveu com o tráfico mas que ficou paralítico em decorrência de uma bala perdida.

Um episódio, contudo, não me sai da memória: um delegado que veio me dar uma bronca “por estar fazendo um desserviço à sociedade brasileira com o filme”. Afinal, o documentário defende que dependentes sejam tratados como pacientes, e discute uma porta de acesso à regulamentação da maconha. Meses depois, esse mesmo delegado seria preso por revender armas apreendidas a traficantes. Se é inocente, não sei; mas me pareceu mais um a manifestar pura hipocrisia.

Os motivos são vários: como alguém experimentado em combate, sabe quantos jovens morrem e matam com armas de guerra no tráfico de drogas; a maioria composta de afrodescendentes – como uma visita a qualquer cadeia no Brasil (e até nos EUA) pode revelar. Ele sabe também que esses jovens integram uma engrenagem perversa, peões para uma indústria que lucra, e muito. No Rio de Janeiro, existe um depósito com mais de cem mil armas apreendidas, de carabinas da vovó a fuzis e bazucas de guerra, a maior parte usada em disputa territorial entre traficantes. O delegado sabe, pois, que dificilmente alcançaremos o objetivo da ONU: um mundo livre de drogas. Sim, existem usuários e dependentes de todas as classes sociais, cores, preferências sexuais e profissões. Apesar de ser claro que podemos diminuir o dano causado pela droga, é utópico pensar que seja possível erradicar o consumo. No entanto, a opção do delegado, e da sociedade, é pela hipocrisia; afinal, que “se danem” essas vidas perdidas: o importante é manter a moral e os bons costumes em alta. Custe o que custar.

No caso específico da maconha, a hipocrisia é maior. Segundo a revista médica inglesa The Lancet, ela é menos nociva que o álcool e o tabaco – que são regulamentados. Hoje, cada vez mais, é usada como remédio. A heroína e a cocaína já foram legais e utilizadas como tal. Mas, dado o alto grau de compulsão que provocam, foram trocadas por medicamentos mais modernos, sem esses efeitos colaterais perigosos tão apreciados por alguns. Já a maconha vai na contramão. Dezesseis estados americanos já legalizaram sua versão medicinal.

Documentei na Holanda o único centro de produção de maconha medicinal legal da Europa. Tive de assinar um contrato para nunca revelar sua localização e pude até acompanhar a inspeção do governo por qualidade farmacêutica no processo. Entra-se ali só com roupa cirúrgica estéril. A farmacologista me explicou que as aplicações do produto vão desde um simples analgésico até o estímulo ao apetite em doentes terminais ou o combate à esclerose múltipla. Já foi até usado, num passado distante, pela rainha, de modo a enfrentar cólicas menstruais, ou por George Washington, para amenizar a dor de dente. A lista de doenças contra as quais pode ser utilizado é imensa. E, para livrar o doente do risco causado por fumar, existia até um aparelhinho, o Volcano, que emitia um vapor-d’água muito quente, que passava pela maconha e produzia um vapor cannabico.

No Brasil, acompanhei a disputa de dois grandes médicos pelo direito ou não de estudar a maconha medicinal. Para um deles, grande bobagem; para o outro, proibição inquisitorial que impedia o avanço científico. Um médico, hoje, que queria estudá-la no país será preso e possivelmente terá a reputação abalada; isso, mesmo que esteja examinado uma forma de livrar as pessoas da terrível dependência do crack – como é o caso de um renomado especialista brasileiro que teve suas pesquisas impedidas.

Em Los Angeles, pude registrar uma paciente que conseguiu reduzir, de oito compridos para um, a dose de um potente e perigoso remédio para dor ao combiná-lo com maconha medicinal. Outro, com câncer, recuperou o sono e sentenciou: “Não quero que o governo decida como vou aliviar minha dor”. Mas o que era apenas uma solução para dar acesso à maconha medicinal acabou se tornando mais.

O sistema funciona assim: um médico precisa receitá-la. De posse da receita, é emitida uma carteirinha que permite portar o produto. Com a carteirinha, o paciente vai até um dispensary e pode comprar sua maconha em paz, escolhendo inclusive a variedade mais adequada a sua necessidade. O tipo “sativa” dá disposição e energia. O “indica”, sono e preguiça. E todos dão fome.

Não é necessário ser brasileiro para imaginar o que aconteceu. Uma legião de médicos charlatões apareceu, um mar de carteirinhas foi emitido e muita gente que desejava apenas “fazer a cabeça” sem ser incomodado pela polícia encontrou ali seu refúgio. A sociedade americana, óbvio, sabe disso. Hipocrisia ou pragmatismo? Será que a maconha medicinal se tornou a medida socialmente aceitável para contornar o moralismo e dar um primeiro passo rumo ao fim da guerra às drogas? Não sei, mas já começo a pensar que talvez nem toda a hipocrisia seja necessariamente hipócrita.

Mutuus

por Márcio Simnch

Verde é o dólar

por Léo Coutinho

Todo mundo achou que era a Amazônia e outras florestas, que era o meio ambiente, o ecossistema, como queiram chamar. Mas verde é o dólar. E o fato é que quem pode salvar ou destruir a Terra é o mercado, como ficou claro diante do risco de calote nos Estados Unidos. Se o dólar acabar, a humanidade acaba junto.

A velha pergunta didática que busca ensinar a tolerância serve hoje como metáfora econômica: “o que seria do verde se todos gostassem do amarelo”? Pois é. Quando inventaram o dólar, para cada George Washington impresso em verde havia o valor correspondente em ouro amarelo depositado na Reserva Federal dos Estados Unidos. Era uma maneira de garantir a moeda.

Funcionou tão bem que o dólar chegou onde chegou e continuou firme mesmo depois que, ante tamanho crescimento da economia, o “capricho” do lastro foi solenemente abandonado.

O abandono do lastro é simbólico: da mesma maneira que fazer o verde crescer prevaleceu sobre a necessidade de o amarelo acompanhá-lo, o outro verde, aquele da Amazônia, foi posto em segundo plano, criando um círculo vicioso: extrair, desmatar e poluir para gerar uma riqueza etérea; continuar extraindo, desmatando e poluindo para mantê-la. Se o império americano respeitasse a premissa do lastro, tanto o verde do dólar quanto o verde da mata estariam salvos.

Alguém há de argumentar que, dessa maneira, não haveria riqueza para todos. Mas é claro que haveria. Educação, saúde, moradia, diversão e arte estariam garantidas. E até um carro bom para a família, anel de ouro para as datas especiais e viagens bacanas uma vez a cada dois anos. Mas, para crescer e se sentir cada vez mais rico, o homem precisou remar junto. O banqueiro então disponibilizou o crédito para que cada membro da família possuísse um automóvel, para que se pudesse viajar duas vezes a cada ano e, de vez em quando, beber vinhos de milhares de dólares. A freguesia não resistiu e pegou. Deu no que deu.

Mas, se a bolha que estourou em 2008 foi do povo, agora é muito pior, porque caloteiro é o governo. Os democratas botam a culpa nos republicanos, dizendo que foram eles que gastaram uma barbaridade em guerras sem fim e endividaram o Estado em catorze trilhões – seja lá o que for isso. Mas me parece que, se lá atrás os democratas tivessem um grupo mais à esquerda disposto a perder votos como o Tea Party está hoje, impondo corte de despesas e de impostos à revelia do desespero mundial, as chamadas de capital para financiar a guerra inútil contra o terror ou as inexistentes armas proibidas do Saddam poderiam ter sido evitadas, e a dívida não seria tão grande assim.

Agora, para salvar os verdes e o planeta, não basta esse acordo americano, que nada mais é do que empurrar o problema com a barriga: se faz urgente uma revisão geral das dívidas, não só das públicas, mas das privadas também. O modelo brasileiro de anistia é uma solução: quem gastou, gastou; quem não gastou, não gasta mais. Vão dizer que é paliativo, e é mesmo, na medida em que não doutrina. Mas, em se considerando a opção, que é falência, fome e mais guerra, não custa tentar. De qualquer maneira, antes seria bom enfiar na cabeça do homem que a vida simples é a melhor que existe, que as emoções verdadeiras – digo o amor, a amizade, o prazer de contemplar – são mais ricas que a euforia, a aflição e o delírio da vitória.

O Lobisomem

por Léo Coutinho

São muitos e diversos os caminhos que levam ao transe. Álcool, drogas, sexo, religião, música, esportes, jogo, dinheiro, poder. E mesmo o menino que gira o próprio corpo feito um peão até mudar a frequência cerebral busca o transe.

Cada um na sua, pouca gente escapa. Talvez seja vital ao ser humano a alteração do estado de consciência. Há um grupo, porém, que, em vez de buscar o transe, tenta, como pode, fugir dele. São os lobisomens, como bem retratou a cultura popular.

Estes, quando em estado normal, sentem como se carregassem uma maldição. Detestam acordar no dia seguinte sem saber onde estão, por onde andaram, o que aquele outro eu fez de seus corpos, quais desvios foram capazes de cometer enquanto sob transe, e imaginam grosserias, barbaridades, atrocidades, condenando assim aquela personalidade, que vive neles mas é incontrolável, e sem nunca ponderar que, para o lobisomem, tudo aquilo é natural, perfeitamente legal e não engorda.

Mas a relação do suposto amaldiçoado com o lobo não é só de ódio – também vai muito amor nela. Porque o lobo está para a sociedade como a água para uma represa, e sabe que pode mais, muito mais, caminhos livres, tortuosos, cheios de vida, surpresa, emoção, consciente de que força para tanto não lhe falta. Por isso, tal qual as comportas das represas, convém soltar o lobo de vez em quando, permitir que exerça sua natureza, porque o acúmulo pode acabar rompendo o dique, e o esparrame é sempre brutal.

A opressão social, que traz a culpa, como as comportas da represa, que aprisionam e controlam as águas sob a justificativa do progresso, colabora com quem vive com o transe em seu encalço. Todos aqueles que se libertam definitivamente, entregando-se aos instintos selvagens do lobo, pagam um preço aparentemente alto demais, que não compensa. A dualidade, com todo seu peso, mostra-se ainda mais leve.

Isso, que podemos chamar de homeopatia permissiva, é o único tratamento para os lobisomens, que não cura, mas equilibra e ajuda a viver na medida do possível. Além disso, só o amor, que também não cura, mas compreende e aceita o lobo como parte do ser amado.

Corpo em Transe

por Nuria Basker

Nos pés descalços está a origem. Do contato com o solo recebo impulsos generosos que sobem como flechas até minha cabeça. O que digo? Não são flechas e sim serpentes sinuosas. Os joelhos tremem limpando o ranço dos passos errados. Na batida dos quadris, olhares se desconfortam, se expõem, terremoto incontido que une ritmo e libido. Ao cruzar a sala, os giros abstratos mostram sua função: deslocar grandes porções de sedimentos. No ventre, várias respostas, todas se apresentando em sequências de ondas. Eu só quero dançá-las, não quero entendê-las. Estou cansada de tudo que está acima de meu pescoço. Quero braços como hélices que me afastam do que não é melodia. Quero ombros e cotovelos que se movam por si só. Entro no transe da dança e meus olhos ficam virados para dentro. Mergulho ao contrário. Persigo as ondas sonoras com a matéria de meu corpo. Quero me transformar em instrumento. Quero ceder cordas e curvas, ossos e sopros ao simples ato de não pensar. Voar. Voar e voltar ao solo de onde vem o fogo sagrado. O que digo? O que nasce dos meus pés são cachoeiras que desafiam leis da gravidade. Que fazem rios correr para cima. As pontas dos meus dedos são terminações nervosas, libertam os raios da tempestade que se forma dentro. Peço emprestado o sentido dos trovões e relâmpagos. Quero me formar no ar e me atirar ao chão. Causar encantamentos. O movimento se faz e se contém, se mostra e se detém. Transe único do não pensar. Dançar.

Eterno transe

por Leticia Lima

Desde os primórdios há transe. Junto com o homem nasceu seu espírito e sua insaciável sede de buscar algo mais, de ir além. Quando a música surgiu, no bater das palmas, dos pés na terra, no bumbo do tambor rudimentar, o homem descobriu uma maneira de chegar ao transe, uma ferramenta essencial para exceder seu alcance normal e abrir um portal – um canal de comunicação com os deuses, um meio para a encarnação dos espíritos dos mortos, um instrumento para se ouvir a sabedoria da Terra Mãe e se obter o poder da cura.

Todas as culturas têm alguma forma de transe em sua história. Mesmo a ocidental, moderna, cética, lentamente reconhece-lhe a importância para nosso bem-estar e tenta redescobrir e valorizar um pouco da sabedoria dos antepassados. Olhe bem ao redor e verá inúmeros estúdios de ioga e meditação, clínicas que oferecem hipnose para tratar as mais diversas aflições, e mesmo jovens se perdendo no ritmo da música trance, não chamada assim por mera coincidência.

Nas savanas semiáridas da África do Sul, os San há milênios fazem a dança do transe, em que seus sábios e xamãs se deixam levar pelo clamor dos tambores e entram em um estado de enlevação para curar os doentes da aldeia. Os dervixes, uma ordem islâmica na Turquia, desenvolveram uma dança em que rodopiam por horas no mesmo lugar, sem ficar tontos, e sem cair. Assim se aproximam de seu Deus. Talvez mais impressionante seja o espetáculo do festival de Thaipusam, no sudeste asiático, para o qual os devotos raspam a cabeça, entram em transe e enfiam dezenas de anzóis e espetos na pele até perfurar bochechas, línguas e costas – tudo aparentemente sem dor.

E o nosso próprio João de Deus, ou John of God, que, de tão famoso, já foi até assunto de um documentário da inigualável Oprah Winfrey: um médico espírita que recebe a encarnação divina e faz dezenas de cirurgias, curando as pessoas de todo tipo de doença, da depressão ao câncer.

Mas o que, enfim, é transe? Uma definição abrangente diria talvez que se trate de uma variedade de processos, técnicas, modalidades e estados de consciência, que podem ocorrer voluntária ou involuntariamente, e que estão associados à meditação, à magia, à fé ou ao movimento. A palavra vem do latim – transitar, porque o sujeito se desloca para além de sua condição “normal” de lucidez.

Transe também passou a ser intimamente relacionado, no imaginário popular, às drogas. Não é à toa. Os incas, por exemplo, mastigavam folhas de coca; os xamãs mundo afora consomem peiote e ayahuasca (santo daime); e os vikings comiam cogumelos alucinógenos para entrar em um transe furioso antes das batalhas. Mais tarde, durante a era dos hippies, as experiências com alucinógenos buscavam expandir os limites da percepção.

A droga é, porém, apenas um veículo para aquele fim, assim como a dança e a música. O transe em si pode ser alcançado sem esses artifícios, apenas estimulando-se diferentes ondas mentais, que são tipos de afluências eletromagnéticas produzidas pela atividade das células cerebrais. A periodicidade dessas ondas são medidas em ciclos por segundo e muda dependendo de nosso estado de consciência, ou seja, se estamos alertas, concentrados, relaxados, meditando, e assim por diante. Há quatro frequências de ondas cerebrais: beta, alfa, teta e delta. É entre alfa e teta que se chega ao transe.

Mas, a começar pelo início, em beta – entre 21 e 14 ciclos por segundo – estamos bem despertos e atentos: bom para a concentração, para o estudo e para a prática de esportes. A atividade mental está em alta, e recebemos muita informação por meio dos cinco sentidos.

A próxima frequência é alfa, quando o cérebro emite ondas vibratórias entre 14 e 7 ciclos por segundo, comuns antes do sono profundo e antes de acordarmos totalmente. Em alfa, tem-se uma percepção extrassensorial e a consciência se expande, resultando em uma sensação de paz e bem-estar, e em um relaxamento intenso. A mais baixa é delta, entre 0.1 e 4 ciclos por segundo – o estado de sono pleno, coma profundo ou anestesia geral.

Mas a que nos interessa aqui é teta, entre alfa e delta, quando as ondas cerebrais vibram abaixo de 7 ciclos por segundo. Neste nível, a atividade mental reduz-se quase ao patamar do sono e a realidade se confunde com elementos do subconsciente. Sentimo-nos ir além dos limites do corpo e, portanto, podemos alcançar o subconsciente com mais facilidade – através, por exemplo, da hipnose –, curar doenças e até nos abrir como veículo de comunicação para deuses e divindades.

Sabe-se também que, por meio do que é conhecido como ressonância forçada, sons podem ajudar uma pessoa a chegar em alfa ou teta: um processo no qual a frequência de uma força motriz (o ritmo da música, da percussão, da voz) se iguala à das ondas cerebrais. Ou seja, uma fonte externa começa a produzir sons na mesma frequência das ondas cerebrais que se deseja atingir. Talvez nossos ancestrais ignorassem o conhecimento formal desta técnica, mas já se valiam do poder da música e da voz para induzir ao transe.

Com música, hipnose, meditação, dança, movimento ou com a ajuda de uma substância química qualquer, o fato é que “estar em alfa”, ou entrar em transe, faz parte do cotidiano e da história da humanidade, e assim permanecerá, contanto que os indivíduos continuem querendo ir além.

Paixão e Transe

Taquicardia, sudorese, alucinação, distorção da realidade, tremores, ansiedade, ideia fixa, obsessão, dependência.

Esses poderiam ser sintomas do delírio de uma pessoa atormentada pelo vício das drogas, ou acometida por algum distúrbio de ordem psiquiátrica. Mas também são frequentes na pessoa apaixonada, refém de todas essas sensações e sentimentos.