“Cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio e cada razão um triunfo”

Sermão da Sexagésima

“…and the thunder,

That deep and dreadful organ-pipe, pronounced the name of Prosper”

A Tempestade

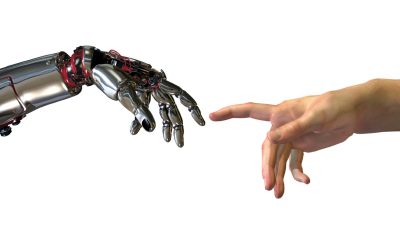

A expressão foi sequestrada por Aldous Huxley: quando o leitor médio ouve falar, hoje, em “admirável mundo novo” (“brave new world”), de imediato pensa em alguma distopia tecno-eugênica. Mas o admirável mundo novo original seria, na verdade, o Velho Mundo. Seus representantes não viviam em um mundo higienizado e pacificado pelo condicionamento psicobiológico, mas na suja e bagunçada Itália do início do século XVII. Naquela que é a última das peças escritas por William Shakespeare (a rigor, a última que ele terá escrito sozinho, sem um dramaturgo parceiro), cabe à jovem Miranda, criada desde a primeira infância em uma ilha isolada, exaltar em termos elevados a confusa e humilhada entourage do rei de Nápoles:

How beauteous mankind is! O brave new world,

That has such people in’t!

(Como é a bela a humanidade! Oh, admirável mundo novo,

Que tem tais pessoas nele)

Miranda tinha apenas dois anos quando seguiu seu pai, Prospero, duque deposto de Milão, em seu exílio em uma ilha mágica do Mediterrâneo. Lá, teve contato apenas com um pai que, pode-se supor, era austero e emocionalmente frio — e além de tudo um mago de poderes quase ilimitados, capaz até de levantar os mortos —, e com o deformado Caliban, criatura meio anfíbia que tentou estuprá-la. Miranda, aos 14 anos, só conhece, portanto, o superhumano e o sub-humano. Compreende-se que a moça veja tamanha beleza no grupo de nobres que se apresenta diante dela no quinto ato. Huxley apropriou-se de suas palavras com distorção irônica, mas Miranda parece demasiado inocente para a ironia. É uma adolescente de olhos infantis, descobrindo um mundo que está ali desde sempre, mas que para ela resplandece de ineditismo. Prospero responde ao entusiasmo da filha de forma lacônica: “’tis new to thee.” (“É novidade para ti”) — entenda-se: essa gente só é nova (e, por extensão, bela) para a ingênua garota que nada sabe de crimes velhos e feios. Estão ali, afinal, todos os que condenaram pai e filha ao exílio: Antonio, o irmão traidor que usurpou de Prospero o ducado de Milão, e Alonso, o rei de Nápoles, ativo participante da conspiração. Prospero perdoou seus malfeitos — e as razões para tal ato de despreendimento serão talvez o mistério central dessa peça cheia de mistérios —, mas certamente não os esqueceu.

Miranda, é verdade, conhece boa parte dessas tramas sórdidas. O pai lhe contou toda a história logo na segunda cena do primeiro ato, em uma passagem de caráter meio didático (Northrop Frye diz que é uma cena “tecnicamente desajeitada”). Mas a menina já está apaixonada por Ferdinand, filho do rei Alonso, e não tem a disposição de alimentar ressentimentos. Ela obedece aos ditames de seu nome: etimologicamente, “Miranda” está relacionado a “maravilha” (o nome tem, aliás, a mesma raiz latina do “admirável” com que se costuma traduzir “brave” no título da ficção científica de Huxley). Miranda causa admiração — a Ferdinand, e também, obscuramente, a Caliban —, e ela mesma se admira.

Não só Miranda. Nesta peça final, o bardo não mobiliza o indisputável talento para tramar intrigas palacianas e desencontros amorosos que o espectador conheceu em Macbeth ou Sonho de uma Noite de Verão. Há só um fio de enredo aqui, e um resenhista mal-humorado talvez pudesse resumir A Tempestade a um desfile de personagens embasbacados. Miranda maravilha-se com Ferdinand, Ferdinand maravilha-se com Miranda, e o casal maravilha-se com o espetáculo mitológico que Ariel e os espíritos da ilha encenam sob as ordens de Prospero. Alonso e seu séquito encantam-se com os truques de Ariel; até os pinguços Stephano e Trinculo, responsáveis pelos esquetes cômicos da peça, maravilham-se, ou pelo menos se espantam, com o monstro Caliban; e o próprio Caliban mostra-se sensível às maravilhas musicais da ilha, em uma das falas de mais profunda poesia na peça.

Decerto um dos mais indevassáveis personagens de Shakespeare, Prospero não parece se maravilhar com nada. Não poderia mesmo se surpreender com nada: é ele, afinal, o grande titereiro da peça; os seres fantásticos que povoam a ilha, com o elusivo Ariel à frente, são seus comandados. Frye observa que A Tempestade leva ao extremo o expediente da peça dentro da peça que Shakespeare empregara, de forma mais limitada, em Hamlet ou Sonho de uma Noite de Verão. Tudo o que se vê no palco é, em última instância, uma encenação de Prospero, e quando ele pede nosso aplauso, no monólogo final, estamos ouvindo um dramaturgo (o dramaturgo?) que se despede de seu público. Prospero não dá título à peça em que atua, mas A Tempestade é a sua peça. Macbeth não é a peça de Macbeth, nem Rei Lear a peça de Lear — não na mesma extensão.

Poderoso como é, Prospero, porém, não tem o poder de calar os demais personagens. Eis aí, como prova, Caliban, que aprendeu a linguagem articulada para ofender os que o ensinaram. E eis aí Miranda: o arrebatamento da menina não sai invalidado pela reticência do pai. Por um momento, ao menos, o leitor ou espectador deseja ver o mundo como ela vê — deseja acreditar, sem ironia, que a humanidade merece admiração.

II

A Tempestade poderia ser, como tantas peças teatrais do período, uma história de vingança. É para levar adiante um plano de vingança que Prospero faz com que Alonso, Antonio e companhia naufraguem em sua ilha. Por que, então, ele os perdoa? A crueldade com que ele trata Caliban e, às vezes, Ariel — ou até a própria filha, Miranda —, não revelam um homem compassivo. Ele não se comove com a desventura de Alonso e seus homens, náufragos perdidos em uma ilha povoada por ilusões e encantamentos — mas se comove com o fato de que Ariel, criatura não-humana, seja capaz de se comover com o sofrimento humano. Será talvez uma monstruosidade própria do espírito demiúrgico de certos artistas: a representação do sentimento os afeta mais do que o próprio sentimento.

Harold Bloom diz que Caliban é um exemplo do que Freud chamou de “estranho” (unheimlich): a emergência de um traço familiar no que deveria ser completamente desconhecido. O monstro não é humano, mas reconhecemos humanidade nele, e por isso ele nos perturba. Correto. Mas Prospero também é, de forma mais radical, uma encarnação da estranheza freudiana. Sim, ele é um homem, como nós: a fragilidade que ele deixa transpirar depois de abdicar de seus poderes mágicos nos enternece. Mas algo nele permanece além da — passe a palavra meio “clínica”, meio moralista — normalidade. A. D. Nuttall especula sobre um fundo de incesto nas preocupações de Prospero com a virgindade da filha. E vale lembrar que Freud construiu o conceito de “estranheza” a partir de O Homem da Areia, conto de E. T. A. Hoffman que evoca os terrores noturnos do sono e do sonho. Prospero é, a seu modo, um homem da areia. A certa altura da peça, ele faz Alonso e seus cortesãos dormirem. De forma ainda mais perturbadora, no primeiro ato, ele se vale da magia para fazer a filha adormecer.

III

That has such people in’t: exalta-se aqui a humanidade, tal como é, falha, mesquinha, egoísta, e não a humanidade redimida dos utopistas. Mas a ilha é, por excelência, o espaço imaginário da utopia. Eis aí Gonzalo, cortesão do rei Alonso, convertido em socialista utópico avant la lettre logo que chega à ilha. É um dos diálogos mais saborosos de A Tempestade: Gonzalo descreve seu estado (commonwealth) ideal em termos que parecem inspirados pelo retrato idealizado que Montaigne fez dos antropófagos brasileiros, e, a cada passo, sua ingenuidade é ironizada por Antonio e Sebastian.

Gonzalo é um homem bom — aliás, é o homem bom de A Tempestade. Foi ele quem arranjou para que Prospero e a filha tivessem provisões no barco em que foram abandonados em alto-mar (mais importante para a trama, Gonzalo garantiu que Prospero conservasse, no exílio, seus livros de magia). Por contraste, Antonio e Sebastian são rematados canalhas. O primeiro traiu Prospero, seu irmão; o segundo planeja, com ajuda de Antonio, matar o seu próprio irmão, Alonso, para reinar em Nápoles. A rejeição debochada de qualquer ambição utópica como tola e irreal será própria de cínicos como Antonio e Sebastian. E, no entanto, é característico da arte de Shakespeare que os vilões tenham um entendimento profundo da natureza humana. Com agudeza, os dois conspiradores desvendam as contradições da fala de Gonzalo, que se nomeia rei de um Estado ideal no qual todos seriam iguais e portanto dispensariam um soberano.

Shakespeare demonstra, na mesma cena, uma compreensão presciente da psicologia do utopista. Alonso, naquele passo, está desolado, inconsolável, pois imagina que seu filho, Ferdinand, tenha morrido afogado no naufrágio. A certa altura, ele pede que Gonzalo pare de tagarelar sobre sua sociedade ideal, pois aquilo nada significa para ele. No entanto, Gonzalo, o compassivo Gonzalo, segue falando. O utopista só se mostra generoso como o distante homem do futuro; não tem tempo para consolar a dor de quem está próximo e presente. Porque é um homem bom, Gonzalo não dará o passo seguinte exigido pela utopia: não causará dor no presente para construir o mundo do futuro.

IV

Ferdinand, de seu lado da ilha, também imagina que o pai morreu. A bela mas enganadora canção de Ariel consolida seu equívoco:

Full fathom five thy father lies;

Of his bones are coral made;

Those are pearls that were his eyes:

Nothing of him that doth fade

But doth suffer a sea-change

Into something rich and strange.

Sea-nymphs hourly ring his knell

Hark! now I hear them, ding-dong, bell.

Na tradução de Augusto de Campos:

Teu pai repousa em paz a trinta pés:

De seus ossos coral se fez:

Aquelas pérolas que vês

Foram seus olhos uma vez;

Nada que é dele se perdeu,

Metamorfose o reverteu

Em algo estranho e nobre.

Sereias tangem o seu dobre:

Dlin-dlão.

Silêncio! O sino agora,

Dlin-dlão, ora.

Hannah Arendt usou a canção como epígrafe em uma das seções de seu ensaio sobre Walter Benjamin: as metamorfoses marinhas seriam uma ilustração da alegoria barroca que Benjamin estudou em A origem do drama trágico alemão. Pelos milagres da alegoria, “cada personagem, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra coisa”, em um indeterminismo radical que, ao fim, apontava para o alto, para a sacralização do profano. A caveira, alegoria por excelência, pode-se converter no rosto de um anjo, segundo um verso de Lohenstein, um dos obscuros autores alemães seiscentistas examinados por Benjamin.

(Lembrei da citação quando visitei o Hospital de La Caridad, em Sevilha. Em uma de suas paredes, aparece o esqueleto com a foice na mão e um caixão sob o braço, em um aposento no qual estão empilhados emblemas das vãs ambições terrenas: globo terrestre, coroas, espada, livros. É o painel In Ictu Oculi, de Valdés Leal. Olhei demoradamente no fundo das órbitas vazias daquela caveira, e não consegui – provavelmente por uma falha de minha imaginação teológica – imaginá-la convertida em anjo.)

Princípio similar de transformação maravilhosa aparece em um autor barroco mais conhecido (ou, pelo menos, mais conhecido para o falante de português):

“… porque é talvez a virtude dos mistérios dolorosos da Paixão de Cristo para os que orando os meditam, gemendo como pomba, que o ferro se lhes converte em prata, o cobre em ouro, a prisão em liberdade, o trabalho em descanso, o inferno em paraíso, e os mesmos homens, posto que pretos, em Anjos.”

É o jesuíta Antonio Vieira, em 1633, pregando para escravos em um engenho baiano. Em chave mística, tem-se aqui, mais uma vez, o programa do sofrimento presente que será transfigurado no paraíso futuro — mas não, desta vez, um paraíso terreno: para os pretos, sugere Vieira, o trabalho escravo seria a chave de entrada para o reino de Deus.

Ariel é leve e ligeiro: não será capturado pelos pesados esquemas messiânicos e dialéticos de jesuítas ou marxistas. As caveiras submarinas convertem-se em coral, não em anjos. E o fim, ao gosto do mago que é o mestre de Ariel, não será a redenção, mas a estranheza. Something rich and strange.

V

A restauração será uma modalidade de transformação? Northrop Frye pondera que não existe, ao final da peça, qualquer alteração social. O mordomo Stephano e o bobo Trinculo, que com auxílio de Caliban planejavam matar Prospero e assim tomar a ilha, são punidos, enquanto Antonio e Sebastian, que também participaram de conspirações regicidas, conservam-se em posição de ridicularizar os dois subalternos. Prospero, por mais que pareça estar acima das ambições terrenas, deixa muito claro que seu perdão está condicionado à restituição de seu ducado. Tudo volta a ser como antes, salvo, talvez, para Caliban: não está claro se a ilha, que era dele antes da chegada de Prospero, lhe será restituída. (O monstro decerto seria um sucesso em Milão, exposto à curiosidade pública como o índio que Montaigne certa vez entrevistou.)

A despeito desse figurino conservador, Shakespeare guarda algo para quem gosta de afirmações de igualdade. O contramestre (boatswain) do navio que conduz Alonso e os seus faz parte daquele elenco de personagens “populares” que, nas peças do bardo, sequer ganham nome próprio (o porteiro em Macbeth, o coveiro em Hamlet). No entanto, ele é capaz de afirmar seu valor com a mais altiva — e, na perspectiva dos nobres, desaforada — dignidade. No meio da feroz tempestade que dá título à peça, Gonzalo adverte ao contramestre que não se esqueça de quem está a bordo do navio (ou seja, o rei). O contramestre responde, rápido: “Ninguém que eu ame mais do que a mim mesmo.”

(A fatuidade da advertência de Gonzalo reside no fato de estarem todos, muito literalmente, no mesmo barco. No seu modo figurado, a expressão tornou-se um clichê da conciliação social — e como tal inspira justificado ceticismo. Recorde-se o exemplo célebre do Titanic: pobres e ricos estavam, sim, no mesmo barco, mas os botes salva-vidas serviram, antes de tudo, aos ricos. Não haveria botes no navio do rei e do contramestre. Não fosse a tempestade um encantamento, uma ilusão do mago Prospero, teriam todos, nobres e plebeus, virado coral nas profundezas do mar. O que seria uma estranha forma de justiça social.)

VI

“I’ll drown my book” (“afogarei meu livro”), diz Prospero ao renunciar à magia. É um verso estranho, ou pelo menos assim soa ao meu ouvido pouco educado no inglês do período. Caliban, quando conspirava com Trinculo e Stephano para tomar a ilha do velho duque, ameaçava queimar o livro de feitiços e conjuros. Prospero, porém, prefere lançá-lo ao fundo do mar, onde talvez o livro passe pelas metamorfoses submarinas de que fala a bela canção de Ariel. O velho sábio renunciava à magia (como Shakespeare ao teatro?), mas não o faria com um auto-de-fé obscurantista. Se é verdade que Shakespeare colaborou na redação de uma peça chamada Cardenio, hoje perdida, e que portanto teria lido Dom Quixote, podemos presumir que o bardo conhecia o capítulo em que o cura e o barbeiro fazem um grande expurgo na biblioteca do Cavaleiro da Triste Figura.

O testamento de Shakespeare não menciona livros. Fala de vários itens miúdos e famosamente deixa para a viúva (aquela que deu a Joyce a oportunidade de um trocadilho inspirado: “if others have their will Ann hath a way”) a segunda melhor cama de New Place, a casa da família em Stratford. Os chamados “anti-stratfordianos”, defensores das mais malucas teses alternativas para a autoria das peças assinadas por Shakespeare, fazem a festa com esse fato. Então o autor de Hamlet não teria livros em casa? Ora, claro, pois não era de fato um escritor, e sim um mero ator ignorante! Tolice especulativa: Park Honan, autor de uma detalhadíssima biografia de Shakespeare, observa que o testamento, por si só, não quer dizer muito. A biblioteca poderia estar em um inventário em separado. E outros poetas e intelectuais da época deixaram testamentos em que livros não foram discriminados.

(Eu, no entanto, gosto de imaginar que, de fato, Shakespeare morreu em uma casa desprovida de livros. Já estava além dos livros, já podia dispensar toda literatura. Nós, que não somos Shakespeare, temos de acumular volumes e volumes nas prateleiras. E quando chegar a hora, com muita sorte teremos — terei — um exemplar de A Tempestade na cabeceira.)