Cristina, você poderia nos contar um pouco de sua trajetória, como você começou a trabalhar primeiro com a coleção Mindlin, em sua casa no Brooklin, até chegar aqui nesse prédio que estamos dentro do campus da USP São Paulo?

Olha, quando eu ainda era estudante da faculdade, fiz um concurso na USP para trabalhar no IEB (Instituto de Estudos Brasileiros), onde trabalhei por sete anos. Mas, naquelas alturas, eu já tinha casado, minha filha tinha nascido, e eu pedi uma licença no IEB, porque naquela época não existia berçário onde você pudesse deixar um bebê. Eles negaram minha licença, e então eu pedi demissão.

Isso foi quando?

Isso foi em 1975. Eu pedi demissão e trabalhava para uma editora, fazendo tradução e revisão de livros. Quando minha filha cresceu e entrou na escolinha, eu tinha uma amiga que era professora aqui na USP e trabalhava no Mindlin que me perguntou se eu tinha vontade de trabalhar com ela. Eu já tinha ouvindo falar nele, obviamente, mas eu não tinha ideia do que era aquela biblioteca. Então fui à casa dele um dia à tarde para passar por uma entrevista – que eu achei que não ia dar certo, porque ele me perguntou, de imediato, se eu era bibliotecária, e falei que não, que era pedagoga, e ele falou, “você sabe fazer ficha?”, e eu falei, “mais ou menos” [risos]. “Você gosta de fazer ficha?”, e eu falei, “nem um pouco”. Aí eu pensei, “bom, agora ele vai dizer ‘pode levantar e ir embora’”. Então ele disse, “o que agrada você acima de tudo?”, eu falei, “ler”. Ao que ele falou, “pronto, agora podemos começar a conversar”. Esse encontro foi em uma quinta-feira, e na segunda-feira seguinte eu já comecei a trabalhar na biblioteca. A Alice (minha amiga) ficou lá durante mais ou menos dois anos e foi embora, e eu fiquei trabalhando sozinha durante uns vinte anos. Era só eu. Depois, entrou uma moça, que foi me ajudar com as revistas – porque a gente tinha uma coleção enorme de revistas – e, depois de muitos anos, entrou uma outra pessoa, que foi trabalhar com o arquivo pessoal do Mindlin, que ficou lá na biblioteca durante uns cinco anos. Quando a biblioteca foi doada para a USP, eu fiz concurso para poder acompanhá-la, porque eu era a única pessoa que conhecia o acervo; não tinha ninguém aqui, além de mim, que conhecesse a biblioteca. O Mindlin acreditava que era muito simples. A biblioteca vinha, e eu vinha. E eu disse para ele que não era bem assim…

A Biblioteca foi incorporada pela USP antes de o prédio ser construído?

A doação envolvia a construção do prédio. Mas o processo da doação em si foi uma coisa que durou dez anos. Foi muito a longo prazo. E, depois, a construção do prédio também demorou muito. Foi a última coisa e não foi feita com verba da USP, a não ser na fase final. Foi feita com captação de recursos. O processo da doação começou na gestão do Marcovitch, que era o reitor na época, aí passou por mais quatro reitores e terminou na gestão do Rodas. No final, quando a verba acabou, o Rodas bancou a finalização da obra, e nós terminamos o prédio.

E como você acha que o novo prédio influenciou o seu trabalho?

Minha relação com os livros não mudou, mas meu convívio com os livros é completamente diferente aqui do que era na casa do Mindlin. A construção no Brooklin era completamente diferente, era uma coisa muito mais intimista, os livros ficavam muito mais perto… Eu trabalhava no meio deles. Quando o pesquisador ia à biblioteca, ele não mexia nas estantes, mas sentava no meio dos livros. O Mindlin tinha uma relação com livro que, quando alguém ia lá conhecer a biblioteca, ele tirava o livro da estante, colocava na mão da pessoa e dizia, “pegue, leia, olhe, folheie, porque livro existe para ser manuseado”. Ele tinha uma visão um pouco diferente da maioria dos colecionadores. Já aqui na USP existe um distanciamento, quer dizer, os livros estão protegidos dentro de um anel, que tem acesso muito restrito. O anel tem controle biométrico de acesso, então só o meu dedo e os dos três bibliotecários, além do especialista em pesquisa, abrem as portas. Nem os diretores têm acesso ao anel. Os livros ficam ali dentro, protegidos e guardados. Na biblioteca do Brooklin, era uma relação muito mais afetuosa, digamos assim, do que é hoje, embora eu reconheça que é necessário isso, porque agora a gente está num órgão público, não está mais numa casa de um colecionador.

Como foi o processo de digitalização do acervo?

O processo de digitalização começou a ser feito antes da mudança, ainda na casa do Mindlin. Foi comprado um robô da Kirtas, um robô automático, que a gente chamava de Maria Bonita.

Por quê?

Porque todos os servidores da biblioteca tinham nomes de cangaceiros: Corisco, Sabino, Lampião… Quando esse robô da Kirtas chegou, ele era muito fresco, tudo era delicado, sensível, e aí a gente achou que ele era muito feminino e colocamos o nome de Maria Bonita.

Isso aconteceu uns três anos antes da mudança para cá (campus da USP). Ela era uma máquina que digitalizava o livro sozinha, virava a página do livro sozinha, mas a gente usava mais esse recurso quando era um livro moderno ou um livro muito antigo, de papel de trapo, porque o papel de trapo é muito resistente, permite que a máquina o manuseie com muita facilidade. Com os livros do século XIX, a gente não fazia isso, porque papel de celulose é muito frágil, então o trabalho foi feito manualmente. Montamos um esquema de fazer uma seleção do que seria digitalizado, com alguns critérios, uma mescla de livros de História, de Literatura… Começamos basicamente com o século XIX e, depois, digitalizamos obras mais raras dos séculos XVI, XVII. Um pouco antes da mudança para a USP, esse processo de digitalização foi interrompido, porque, na época, quem havia assumido a direção da biblioteca – o Mindlin já tinha morrido – emprestou as máquinas para se fazer uma digitalização para o SIBi, aqui na USP. Então elas ficaram, durante dois ou três anos, na Poli, e foi uma fase que, para nós, foi muito difícil e muito incômoda, porque as coisas não foram feitas de uma maneira muito clara.

O empréstimo?

Pois é, a gente não conseguia reaver as máquinas. Foi um processo. Aí, quando elas voltaram para a biblioteca, vieram para o laboratório de digitalização e, depois de uns dois anos, nós compramos mais três máquinas mais modernas. Atualmente, temos sete máquinas de digitalização.

A digitalização não é uma coisa tão simples, porque o livro tem que sair da estante, passar primeiro pelo laboratório para higienização, onde ele é todo limpo a mão – porque, se o livro for colocado em um equipamento sem limpeza, ele libera muita poeira, e isso compromete a máquina. Depois disso, ele vai para a digitalização, após o que passa por um tratamento de aparar as imagens e, depois, por um tratamento de OCR, que é o programa que permite que você faça busca por palavra no texto digitalizado. Então, se você pegar uma digitalização nossa e quiser, por exemplo, procurar a palavra “casa” no texto, é só você digitar e ele vai procurar no livro inteiro a palavra “casa”.

A última fase é pegar esse arquivo e colocá-lo no site. É um processo relativamente lento. Costumamos fazer quinze livros por semana. Não é muito – aliás, é bem pouco. E tem uma questão, que eu acho que é o maior agravante, que é o fato de você só contar com estagiários para trabalhar nessas máquinas. Porque, aqui na USP, você deve saber bem disso, é difícil conseguir montar uma equipe de estagiários e, principalmente, conseguir manter esses estagiários por um longo período.

Difícil pela burocracia ou pela falta de verba?

Pela falta verba. Às vezes, quando contratávamos, conseguíamos um estagiário só de 10 horas. Isso é muito ruim, porque é muito pouco tempo, e esse estágio dura somente 6 meses, quer dizer, a cada seis meses você tem que treinar toda a mão de obra novamente.

Durante dois anos, tivemos o apoio do BNDES, porque, quando construímos o prédio, o BNDES tinha muito interesse em participar do projeto. O que eles poderiam fazer para a BBM? Doar equipamento, doar mobiliário – todos esses móveis lindos de design brasileiro a gente comprou com verba do BNDES – e, também, financiar estágios e algumas bolsas.

Para nós, foi ótimo. Nessa época, existia uma bolsa que mantinha a uma conservadora no laboratório, mas, mesmo assim, a gente ficava o tempo inteiro empenhado em ter uma vaga aberta para um concurso para ter uma conservadora da biblioteca, porque essa pessoa que estava aqui era temporária. Não conseguimos que nenhum concurso fosse aberto, mas conseguimos uma coisa muito mais interessante, que foi uma permuta entre instituições. Existia uma pessoa que era especialista em restauro de fotos e que trabalhava no SIBi. Ela queria sair do SIBi e queria vir para cá. O SIBi não estava muito interessado em ceder, mas acabamos conseguindo que essa pessoa passasse a ser funcionária da BBM e, atualmente, ela é nossa conservadora.

Qual é o percentual de livros digitalizados, em relação ao acervo da biblioteca?

Existem, mais ou menos, uns 4,5 mil livros digitalizados. A biblioteca tem 60 mil livros. Mas, obviamente, a gente não vai poder digitalizar tudo, porque existe a questão de direitos autorais. Só digitalizamos e disponibilizamos na web o que está em domínio público. A única maneira de você digitalizar uma coisa que não está em domínio público é digitalizá-la apenas para consulta interna, sem disponibilizá-la na web.

Então, apesar da existência da internet e de todo o acesso que ela nos permite, ainda faz muito sentido o leitor vir até a biblioteca, porque ele vai ter um acesso a muito mais coisas.

Pois é. Bem no início da mudança para a USP, o Mindlin tinha, na biblioteca dele, uma coleção praticamente completa das obras do Vinicius de Moraes. Aí a família do Vinicius entrou em contato conosco e perguntou se nós não queríamos digitalizar todos os livros, que eles dariam autorização para isso. Nós digitalizamos todos os livros do Vinicius, e eles ficaram durante seis meses no ar. Aí, uma hora, um membro da família resolveu que não queria mais, “não brinco mais, não quero mais”. Ele criou tamanha confusão que, enquanto a família ficava batendo boca, nós resolvemos tirar todos os livros do ar. Quando fizemos isso, recebemos uma tonelada de reclamações. A partir disso, não colocamos mais nenhum livro que tivesse problemas de direito autoral – mesmo que tivesse autorização de um herdeiro.

Como é a sua relação com os livros digitais?

Leio muito no iPad, mas todo livro que eu leio no digital eu compro a versão física também. Tenho uma biblioteca em casa, então é difícil não ter o livro físico.

Mas, depois de ter lido no iPad, em algum momento você vai até o livro físico?

Ah, vou. Muitas vezes. Se eu quero reler o livro, ou se eu lembro de alguma coisa que eu li naquele livro, eu vou procurar no livro físico. Uma citação que eu queira usar em alguma coisa, eu vou no livro físico, não tem jeito.

Você acha que existe alguma diferença de leitura entre ler no papel e ler no iPad?

Toda. O conforto de deitar na cama com o livro aberto, você vira de lado, vira de outro… A luz do iPad me incomoda. Quer dizer, quando você está lendo um livro físico, você tem que acender a luz, então você usa o abajur, e tudo bem. O cheiro do livro – o iPad não tem cheiro, o Kindle não tem cheiro. O prazer de virar a página, de ir e voltar, o tato mesmo. É tudo muito diferente.

Qual você acha que é a importância dos livros nesse mundo tão raso que estamos vivendo, de informação tão superficial?

Bom, o livro não tem fake news, né? [risos] Começa por aí. Mas eu não consigo imaginar jamais um mundo que não tenha livro. Para mim, é fundamental, em todos os aspectos. Na educação, no prazer, no lazer, em qualquer coisa o livro se encaixa. Uma vez, perguntaram para o doutor José, “se você tivesse que ficar numa ilha, o que você levaria?”, e ele falou, “livros”. Ele só queria os livros. Comida, água – ele nem pensava nisso.

E como que você vê hoje esse mundo da informação que a gente está vivendo, de informação instantânea e fake news?

Acredito que não podemos ficar à mercê desse tipo de informação, porque senão enlouquecemos. A quantidade é tamanha que você não consegue abarcar tudo que está disponível na internet. Mas é muito fácil quando você pode confiar numa fonte que vai te dar uma resposta adequada. Claro que também tem tudo que é bobagem, que é mentira, que é lorota que está por aí.

Não acho que os livros vão deixar de existir, nem que o mundo digital vá deixar de existir. Acho que as duas coisas vão coexistir. Eu vou morrer, outra geração vai vir, e essas duas coisas vão continuar coexistindo. Enquanto existirem bibliotecas por aí, gente que gosta de livro – e vai sempre ter alguém – irá atrás delas.

Você participou de alguma maneira da construção do prédio?

Total. Éramos uma equipe com dois arquitetos, o diretor da biblioteca, eu – que era curadora da biblioteca –, uma moça que fazia captação de recursos… E, desde o começo, eu participei.

Às vezes, fico pensando que, se não houvesse falado algumas coisas durante o processo todo, não sei o que teria acontecido. Por exemplo, quando o Rodrigo (Mindlin Loeb) e o Eduardo (de Almeida), os arquitetos, me deram o projeto, eles falaram, “olha e vê o que você acha que precisa mexer, se você quer alterar alguma coisa”… Fiquei olhando aquele projeto, e uma hora eu chamei o Eduardo e falei, “Eduardo, que parede é essa aqui?”, e ele falou, “essa parede é do fundo da biblioteca”. E eu falei, “e o que tem aqui do lado?”, e ele disse, “banheiros”. Eu falei, “você acha que vai poder colocar uma parede com encanamento fazendo limite com a biblioteca no mesmo lugar?”. Aí foi feita uma alteração. Realmente, foi uma alteração que foi fundamental, porque jamais poderíamos colocar uma parede limitando estantes que tivesse encanamento passando dentro.

E em relação à disposição dos livros, como eles ficam dentro dos anéis, você teve envolvimento nisso também?

Os livros ficaram exatamente como eles ficavam na casa no Mindlin. Eles vieram e foram arrumados aqui tal e qual eles ficavam na biblioteca do Brooklin.

A casa tinha sua estrutura original. Depois, um prédio de dois andares foi construído em 1965, em uma parte do jardim. Depois, em 1985, foi feito mais um prédio de dois andares ao lado desse. Algumas coisas foram anexadas à construção original da casa. Tinha uma casa que tinha sido alugada do outro lado da rua, onde ficavam as revistas. Depois, um apartamento desse lado de cá foi comprado, onde ficavam os livros que estavam chegando, os livros novos. Aí a casa também ganhou algumas salas, o laboratório de restauro da dona Guita, um quarto – que a gente chamava de “quarto do caos”, porque, quando as coisas chegavam, eram enfiadas lá dentro. Tinha livro na casa inteira, menos na cozinha e no banheiro. Na cozinha ainda tinha livro de culinária.

A única coisa que foi remanejada na mudança é que os primeiros livros da biblioteca ficaram na sala da casa. Tinha uma estante que era de livros de Literatura, outra de livros de História, outra de livros de história do livro… Então todos esses livros de brasiliana saíram da sala da casa e foram para esses dois prédios da biblioteca. Literatura entrou junto com Literatura, História entrou junto com História…

Eles foram todos numerados, com um papelzinho que ficava dentro do livro em pé, e com cores diferentes. Literatura era rosa, História era azul, Arte era verde… Então, aqui na USP, temos, no primeiro andar do anel, a biblioteca do Rubens Borba de Moraes, que é um conjunto enorme, que foi uma biblioteca que foi doada em testamento ao Mindlin. Nesse andar, também ficaram os viajantes todos, os jesuítas, manuscritos e originais literários e, depois, toda a parte de História. No segundo andar, tem Literatura, que pega mais da metade do anel, e os livros de Sociologia, de folclore… No terceiro andar, tem os periódicos, os livros de Arte e as obras de referência. E aí tem, no arquivo, que é no subsolo, os fundos de arquivo da biblioteca, onde estão os fundos do Mindlin, do Rubens Borba de Moraes, do Vicente do Rego Monteiro, do Francisco de Assis Barbosa, da Zila Mamede, do Cunha de Leiradella…

Vocês ainda fazem aquisição? Ou só recebem doações?

Aquisição é mais difícil, porque obra rara custa caro, muito caro, não temos verba para isso. Temos verba para comprar livro novo, uma verba pequena que vem do SIBi, então compramos livros para pesquisa, dicionários, essas coisas. Geralmente, as editoras pedem para usar algum livro nosso para fazer uma edição fac-similar, ou para fazer uma 2ª, 3ª, 4ª, 5ª edição… Então elas mandam para nós dois exemplares. Esses livros todos, quando chegam, não ficam no anel. No anel está exclusivamente o que veio da casa do Mindlin. Eles vão para o subsolo. No subsolo, nós temos uma reserva técnica para 90 mil livros, então temos muito espaço para a biblioteca crescer.

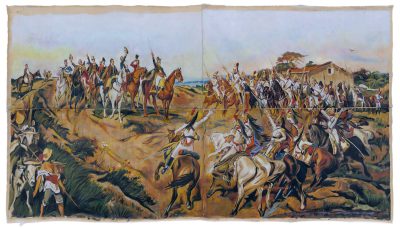

Houve uma vez que – foi uma coisa muito rara que aconteceu, mas aconteceu, graças a Deus – um empresário telefonou dizendo que iria acontecer um leilão aqui em São Paulo de livros de brasiliana que era da Fólio, uma livraria que faz leilão, um antiquário muito bom, e que tinha livros bem interessantes. Ele disse que tinha muito interesse em fazer uma doação para a biblioteca, [e perguntou] se eu podia ler o catálogo e selecionar coisas que fossem importantes para nós. O catálogo era realmente fantástico. Ele me mandou o catálogo no fim da tarde e falou, “o leilão é amanhã”. Então eu varei a noite lendo esse catálogo. E aí, logo de cara, eu achei um livro que foi o primeiro da minha lista – porque nós temos uma coleção das obras de um editor do Maranhão chamado Paula Brito, com todas as obras, menos um livro, e este foi o primeiro que eu achei nesse catálogo: Iracema de Itamaracá. Foi o primeiro que eu botei na minha lista. Depois, eu percebi que o catálogo também tinha uma série muito grande de livros sobre a Guerra do Paraguai. Como eu tenho banco de dados no computador da minha casa, eu pude comparar o que a gente tinha e o que não tinha. Aí eu fiz uma lista de livros da Guerra do Paraguai que completava nossa coleção e, depois, incluí obras de alguns viajantes, que eram importantes e que a gente já tinha, mas eram edições diferentes. Então eu falei, “olha, eu fiz uma lista grande, você decide o que você quer doar, e a lista está em ordem de prioridade”. Ele doou a lista inteira.

Isso é assim: acontece uma vez na vida, outra na morte. Houve um outro caso que alguém ofereceu um livro que era importante para nós, e aí eu liguei para alguns dos amigos do Mindlin, que eu conheço todos: “você não quer fazer uma doação para a biblioteca?”, “ah, eu faço”. Mas não é comum.

Quais são os livros mais raros que existem na coleção?

Difícil dizer, mas tem algumas joias. Por exemplo, temos a 1ª edição do Hans Staden, de 1570. Doutor José levou anos e anos procurando essa edição, e conseguiu comprar em Londres, se não me engano. E ainda, por sorte, o exemplar que ele encontrou tem encadernação feita na época, de 1570. Uma encadernação de couro de porco, toda em relevo. E a pessoa que possuía esse livro encadernou três romances de cavalaria alemães – porque o texto do Hans Staden é em alemão –, então tem o livro do Hans Staden, depois tem um romance sobre um viajante persa e um romance de viagem na África – esses títulos eu não me lembro, mas são todos romances de cavalaria superimportantes. Não são de Brasil, mas o Hans Staden é de Brasil, e ele é o primeiro na série.

Esse é um livro muito importante, porque ele foi muito, mas muito publicado assim que o Hans Staden o lançou. Saíram várias edições. Ele foi tão publicado que, quando saiu em Marpurg em 1557, saiu uma edição em Frankfurt no mesmo ano. O Hans Staden havia ilustrado todo o livro a mão – são xilogravuras das aldeias, dos índios comendo braço, comendo gente, as praças de aldeia, as caravelas chegando e saindo do Brasil… Mas o editor de Frankfurt não tinha as matrizes das ilustrações dele, então resolveu ilustrar o livro usando ilustrações de uma viagem ao Oriente, de um autor chamado Varthema. Então, nessa edição alemã, só tem gente de burca. Temos essas duas edições aqui.

Uma outra rara que temos é a edição da Marília de Dirceu publicada no Brasil em 1810, que só existem quatro exemplares no mundo. Ela é muito mais nova do que a 1ª edição portuguesa, que é de 1790. A 1ª brasileira é de 1810, mas é infinitamente mais rara. Tanto é que o doutor José e o doutor Rubens, que era esse que doou a biblioteca para o Mindlin, procuravam esse livro a vida inteira. E aí o Rubens dizia para o doutor José, “se um dia você encontrar, não me conta, porque senão eu vou ter um infarto”. Aí, um dia, um colecionador de Minas estava na biblioteca, foi visitar o Mindlin e perguntou – colecionadores têm uma mania que é engraçada: se eu sei que você não tem determinado livro, então eu vou perguntar exatamente desse –, ele chegou para o doutor José e perguntou assim, “você tem a primeira edição da Marília de Dirceu publicada no Brasil?”, e ele respondeu, “claro que não! Eu não tenho e ninguém tem”. “Pois eu tenho”. Aí o doutor José falou, “não, você está brincando”, e ele falou, “estou falando sério. Quando você for a Minas, vai à minha casa que eu te mostro”. Aí, claro, na mesma semana o doutor José voou para Minas para ver o livro. Esse amigo falou assim, “sua mulher é restauradora, né?”, aí o doutor José falou que sim, “então leva e fala para ela restaurar o livro”. O livro estava perfeito, mas ele tinha, na página de rosto e na primeira e segunda página, alguns furinhos de bicho, mas não comprometia o texto. “Leva para ela, pede para ela limpar, arrumar, costurar de novo” – que estava descosturado – “e, se ela arrumar isso, o livro é seu”. Aí o doutor José nem acreditou. Trouxe, entregou para a dona Guita e falou “olha, Marília!”. E a dona Guita levou seis meses restaurando esse livro. Ela desenhou uma máquina especial para a refibragem do papel e tudo, e fez o livro inteiro. O doutor José, em troca, deu de presente para ele, já que ele era mineiro, documentos dos Autos da Inconfidência. Então ficou uma troca da Marília pelos inconfidentes.

O livro mais antigo aqui da biblioteca é de 1508, chamado Itinerariū Portugallensiū, de Fracanzano Montalboddo, e tem também os livros do viajante do Carl Friedrich Philipp von Martius. Ele veio para o Brasil e publicou os livros da viagem toda dele e, também, livros sobre a flora brasileira. São 41 volumes de flora. Todos ilustrados. E aí tem 18 volumes de viagem, sendo que três descrevem a viagem e os outros sobre animais – pássaros, peixes, lagartos, cobras, tudo colorido a mão. Aí depois tem os álbuns, que pesam uns 10 kg cada um, sobre palmeiras do Brasil – partes das palmeiras, semente, caule, tronco, depois a palmeira dentro do habitat dela na floresta… E tem macacos, também. E o nosso exemplar é o exemplar que pertenceu à imperatriz Maria Luísa, com os brasões dela nas lombadas.

Para digitalizar, vai dar trabalho. A pintura dos livros dele, nos grandes formatos, era feita em série, ficava numa mesa bem grande, com vários pintores, e cada um pintava uma cor – um pintava o marronzinho da palmeira, outro a folhinha verde, outro o verde-escuro… Era uma produção em série.

E quais são os objetos de desejo da Biblioteca Brasiliana?

Cultura e Opulência do Brasil, do Antonil. A 1ª edição, que não temos. Eu acho que esse é o livro que a gente mais queria. Talvez um exemplar de A Divina Pastora, que só existe um também.

E vocês sabem onde está a 1ª edição?

Não existe. Não está nem à venda em algum lugar.

Então é um desejo inalcançável.

Não, pode ser que apareça. O Cultura e Opulência do Brasil deve ter uns quatro exemplares no mundo. Todos eles estão em instituições, então não vai sair de nenhuma instituição para ser vendido.

Na casa do Brooklin funciona o que hoje?

É uma escola de criança pequena. A casa não era gigante. Ela tinha muito espaço para os livros, mas a casa em si era normal, com três quartos. Tinha um terreno muito grande, um jardim super bonito… A escola está instalada nos prédios que foram sendo construídos ao longo dos anos para receber os livros. Hoje, a escola fica no prédio onde eu trabalhava.