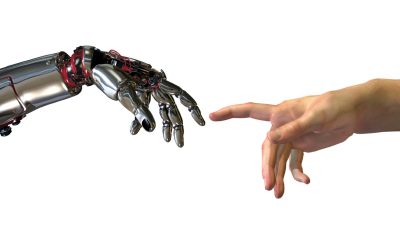

No atribulado cenário da sociedade contemporânea, um preconceito às vezes sutil, às vezes explícito se manifesta, sempre de maneira indigesta, em um dos espaços mais cruciais para a significação e a realização humana: o ambiente de trabalho. O etarismo — nome dado à discriminação baseada na idade — revela-se como um desafio persistente que permeia diversas esferas, com particular intensidade em setores profissionais altamente mutáveis, como os da comunicação e o da tecnologia, que se transformam a cada dia, com as inovações que não param de chegar e que clamam por implementação urgente. Enfrentar esse preconceito exige não apenas compreensão profunda dos problemas subjacentes, mas também uma mudança de paradigma que valorize a diversidade etária e reconheça as contribuições únicas trazidas por aqueles com mais de 50, 60, 70 anos.

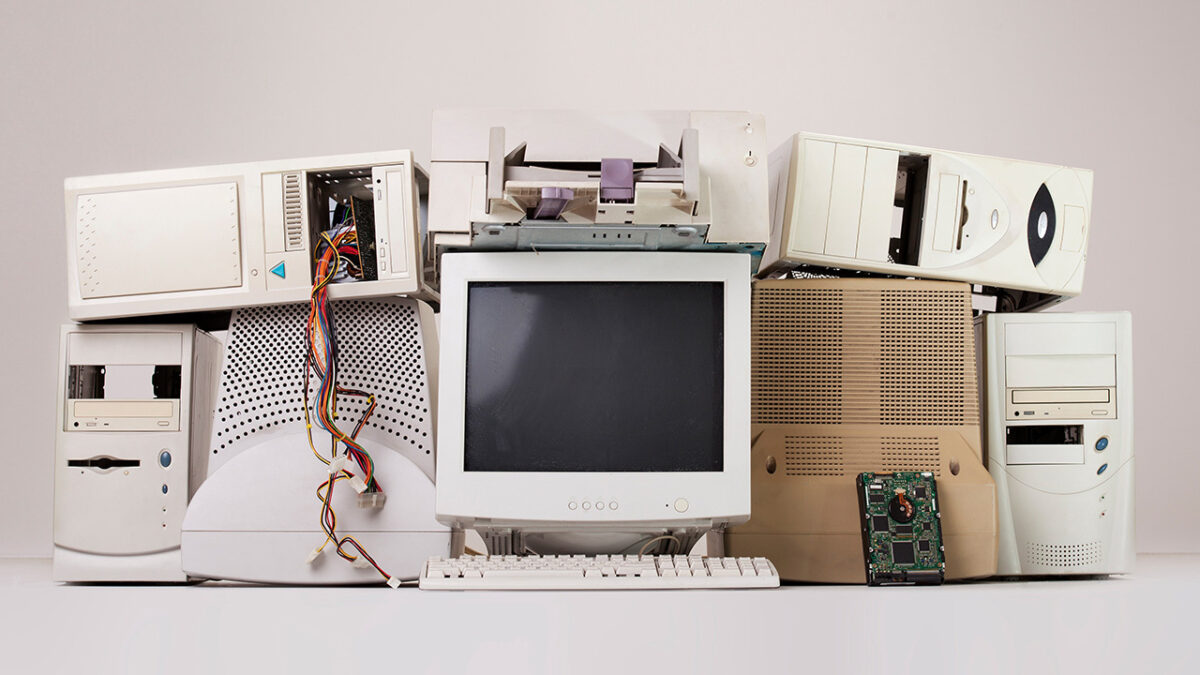

O mercado de trabalho atual demonstra uma inclinação notável ao etarismo — um pendor que não é de hoje, mas foi acentuado nos últimos anos. A muitos setores, jovialidade e inovação parecem ser qualidades inerentes, tidos quase como sinônimos de qualidade e retorno (em um caso ou outro, até de economia), levando à marginalização dos trabalhadores mais experientes. Não é necessário recorrer a exemplos extremos: o jornalismo, agora sem contar muito com a mídia impressa, precisa se adaptar a cada instante para sobreviver; a publicidade, diante de um mar de possibilidades, tem que estar por dentro de todos os novos formatos e linguagens para ser efetiva; os programadores, já frutos tecnológicos, têm que aprender códigos e mais códigos para responder a demandas que há seis meses simplesmente não existiam; e por aí a banda toca, com as notas de um ciclo sem fim. Nesse processo, o preconceito subestima talentos, ao gerar uma atitude generalizada que não só perpetua estereótipos negativos sobre a capacidade de aprendizado e adaptação dos profissionais mais velhos, como também desperdiça os reservatórios de sabedoria — que podem, sim, ser aplicados às novidades de qualquer mercado.

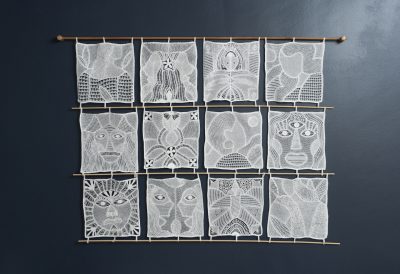

A experiência é uma fonte inestimável de insights e discernimento. Uma pessoa com mais de 50 anos pode contribuir para um ambiente de trabalho de maneiras profundas e transformadoras, como, por exemplo, com sua capacidade de discernir padrões, resolver problemas complexos e orientar equipes, qualidades que se baseiam em um conhecimento que foi adquirido (veja só!) ao longo dos anos, o que a torna dificilmente substituível por alguém mais jovem. Os muitos anos de labuta não necessariamente vão ancorar um profissional a um determinado jeito de fazer as coisas, a um know-how antiquado, pois o acúmulo de vivências profissionais pode, na verdade, se juntar aos novos tempos e resultar até em metodologias aperfeiçoadas.

O preconceito baseado na idade constitui um paradoxo enorme, se lembrarmos que estamos vivendo cada vez mais. É o encurtamento da vida profissional em meio ao alargamento da expectativa de vida. Tomando como parâmetro os avanços da medicina e as mudanças de atitude que privilegiam a nossa saúde mental e física, estima-se que, a cada ano, aumentamos essa expectativa. Ray Kurzweil, renomado pesquisador futurista dos EUA, acredita que, em breve, a mortalidade será apenas uma questão de acesso à tecnologia certa. Verdade ou não, na medida em que as pessoas vivem mais e mais, a ideia de alguém atinge o auge de sua carreira aos 30 ou 40 anos é cada vez mais absurda — e é uma pena que o bom senso de Kurzweil não seja disseminado.

Como abraçar uma fatia tão pequena e presumir que só nela alguém tem algo a oferecer profissionalmente, esquecendo todo o resto? A ampla acessibilidade de informação da vida moderna permite que as pessoas continuem a aprender, crescer e contribuir além das fronteiras tradicionais da idade de aposentadoria. A crueldade — aqui e em todos os preconceitos, que têm o vil costume de operar de maneira similar — é incutir na pessoa-alvo a ideia de que ela não tem o necessário para se especializar em quaisquer que sejam os novos ditames do momento, tornando-a uma pária de si mesma. Isso para não falar da questão mais prática: essa pessoa precisa de dinheiro para sobreviver, e tirar seu ganha-pão, paulatina ou repentinamente, constitui uma atrocidade aviltante. Diante de uma aposentadoria possivelmente comprometida, o que fazer?

No contexto de descartabilidade insensata e contumaz, entra a difícil função social dos profissionais de recursos humanos. Eles, em tese, têm a capacidade de moldar a cultura organizacional de uma empresa, promovendo uma mentalidade inclusiva e diversificada. É claro que a dificuldade é maior quando são as pessoas do alto escalão que mais estão a bordo da barca do etarismo (mesmo quando não são assim tão jovens). É necessário, muitas vezes, que a mudança ocorra passo a passo, com profissionais de RH transformando, aos poucos, as práticas tanto de contratação quanto de promoção e fomentando a aprendizagem contínua e o desenvolvimento ao longo da vida.

Para além das razões óbvias, que vão do social ao moral, motivos negociais estratégicos também dizem que as oportunidades de desenvolver uma carreira significativa não deveria ser negada a ninguém com base em preconceitos etários. Empresas que valorizam a diversidade etária não apenas promovem a justiça social, mas também abocanham uma fonte inexplorada de vantagem competitiva. A diversidade é boa para os negócios, certo? E isso inclui a diversidade de idade. Além do que nenhum mercado se restringe completamente a produtos e serviços destinados a pessoas dos 20 aos 40 anos, certo? Eis, então, mais um motivo: chegar a mais pessoas a partir desses possíveis funcionários.

O etarismo no ambiente de trabalho, infelizmente, é uma questão de relevância global. O Brasil, assim como muitas partes do mundo, tem a discriminação etária como uma barreira significativa para profissionais com mais de 50 anos. Dados revelam que a indústria de tecnologia, aclamada por sua vanguarda inovadora, é uma das mais propensas à discriminação etária. De acordo com uma pesquisa realizada pelo The Center for Digital Future, nos Estados Unidos, mais de 50% dos profissionais de tecnologia nessa faixa etária relatam ter enfrentado algum tipo de discriminação ou preconceito relacionado à idade. No Brasil, uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração (FIA) apontou que 73% dos profissionais com mais de 45 anos sentem que a idade é um obstáculo na busca por emprego.

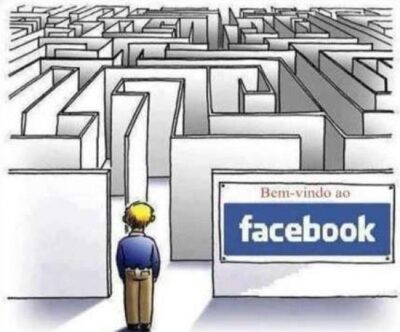

Não é necessário fazer grandes contas para concluir que não há bons motivos para a idade ser fator excludente. De onde, então, vem essa ideia? O etarismo no ambiente de trabalho é um fenômeno complexo que está enraizado em uma série de fatores interconectados que têm impacto tanto no nível individual quanto no organizacional. O etarismo é uma ideia que não pediu licença para entrar, mas que também não abusou de sua estadia: adentrou o recinto calmamente, pelas sombras, e se acomodou sem fazer barulho. Ele está impregnado em nossas visões, favorecendo, consequentemente, os mais jovens quando processos seletivos acontecem. Isso perpetua, a partir das vias pessoais, um ciclo de discriminação, como se não bastasse o culto à juventude visto na mídia e nas indústrias de entretenimento, criando uma narrativa de que, em contraponto à velhice, a juventude tem mais a oferecer.

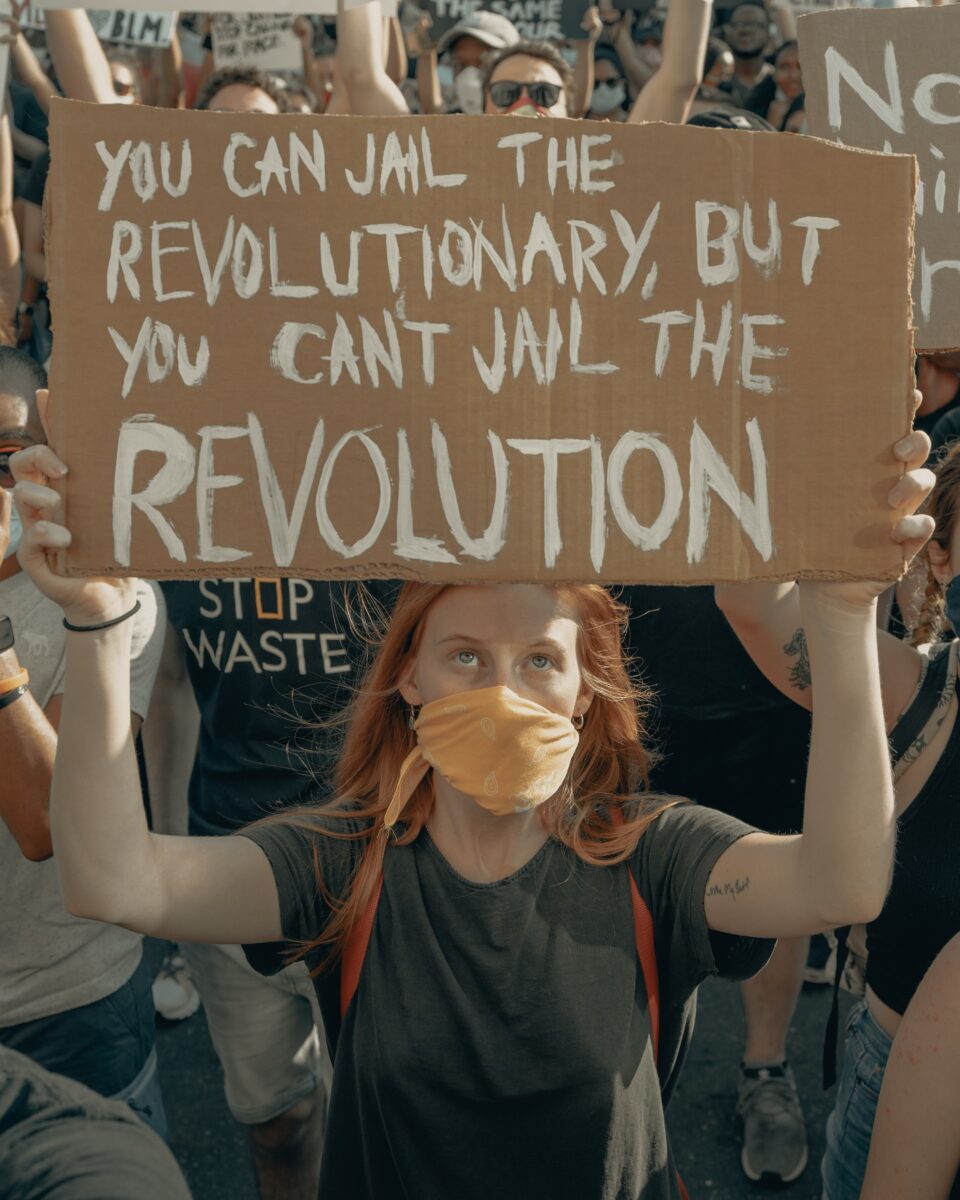

Essa não é uma questão isolada, mas sim reflexo de narrativas culturais mais amplas. Muitas vezes, não é apenas a idade que importa. A interseccionalidade com gênero, raça ou outras características também pode desempenhar papel fundamental. Uma pesquisa publicada no jornal Ageing & Society, da Universidade de Cambridge, feita em nove países europeus, constatou que o acesso a oportunidades de treinamento foi afetado pela interação de idade e gênero, sendo as trabalhadoras mais velhas as mais desfavorecidas. Além disso, as taxas de mobilidade descendente de cargos gerenciais e profissionais eram maiores entre os trabalhadores mais velhos negros em relação aos brancos. Ou seja, o acúmulo de preconceitos tende a desfavorecer ainda mais as parcelas que já são desfavorecidas sem o fator idade.

A presença de estereótipos negativos relacionados à idade, porém, não resulta apenas em discriminação: ela também produz baixo desempenho, que pode ocorrer por dois mecanismos, o externo e o interno. O externo se manifesta quando um trabalhador mais velho fica tão preocupado em desacreditar um estereótipo negativo que isso impede sua capacidade de concentração, prejudicando, assim, o seu desempenho. O mecanismo interno se dá quando o trabalhador internaliza um estereótipo por meio da exposição repetida a ele — se você cresce ouvindo como verdade absoluta que, na medida em que ficam mais velhas, as pessoas deixam de ser produtivas e se tornam inválidas para o mercado de trabalho, quando é sua vez de envelhecer, você pode acreditar que é menos competente.

De uma perspectiva pessoal, há inúmeras respostas a isso: desafiar o preconceito no ambiente de trabalho e estar pronto para os conflitos que nascerão daí; redefinir a posição profissional; se resignar e acreditar que seus melhores dias de carreira já passaram. Em qualquer uma delas, há um peso. Cruel, não?

Cada empresa terá necessidades diferentes, não haverá uma solução única. Qualquer que seja a abordagem adotada, será importante medir sua eficácia ao longo do tempo, e não apenas presumir que a introdução de uma ou mais mudanças significa que o problema foi resolvido. Programas de conscientização e treinamento para identificar e combater o viés inconsciente sempre são válidos. Promover a colaboração entre profissionais de diferentes faixas etárias pode resultar em uma troca mais rica de conhecimentos e perspectivas. Projetos colaborativos, mentorias cruzadas, workshops intergeracionais — vale tudo. As possibilidades são muitas, basta que as empresas queiram fazer isso acontecer.

Desafiar o etarismo no local de trabalho é construir uma cultura mais rica, inclusiva e capaz de aproveitar ao máximo a experiência humana em todas as suas fases, rejeitando o papel de virarmos párias de nós mesmos.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista