Um sonho de amor é o filme mais bonito que já vi.

A trágica história, a atuação espetacular de Tilda Swinton e a direção de arte impecável transformam a obra de Luca Guadagnino numa maravilhosa e dramática ode ao amor.

De origem russa, Emma Recchi, personagem de Tilda, é retirada de seu habitat para casar-se com um rico industrial de Milão. Tem três filhos, mas, visivelmente, não é feliz. Seu olhar é vago, distante, perdido em meio à espetacular casa art deco onde mora. A residência, cuja riqueza de detalhes enche os olhos de qualquer um, é a protagonista do filme, e o trabalho da set designer Francesca di Mottola, portanto, quase de direção.

O filme retrata a mudança de controle – no centro de uma família abastada – sobre o poder e o dinheiro. Afinal, em sua festa de aniversário, o patriarca, Edoardo, anuncia sua aposentadoria e, ao contrário do que todos pensavam, informa que os negócios familiares não serão cuidados somente pelo filho Tancredi, mas também por seu neto Edoardo.

Esse mundo ordenado e plácido começa a rachar justamente nessa ocasião, quando surge na vida dos Recchi a figura de Antonio, sócio do jovem Edoardo num restaurante em San Remo. Numa visita ao novo negócio do filho, Emma descobre sabores que parece nunca ter experimentado. A dureza da mulher de gelo quebra-se para sempre.

Lindo esteticamente, o filme tem poucos diálogos e abusa do silêncio, da trilha sonora e dos olhares. Não à toa impressionou tanto a crítica. Há tempos não despontava no cinema italiano alguém com a capacidade de um Visconti para utilizar a cenografia e os espaços vazios de forma tão dramática.

Conversamos com Francesca di Mottola – carioca que se mudou para Roma, com a família, aos sete anos – sobre seu trabalho e, particularmente, a respeito do processo de construção dessa maravilhosa obra.

Fale-me um pouco sobre você. Onde nasceu? Morou no Brasil?

Nasci no Brasil. Passei minha primeira infância aí e, aos sete anos, mudei-me para a Itália. Sou brasileira, mas minha formação é italiana.

Você fez faculdade de quê?

Fiz Theatre Design na Central St. Martins, em Londres, e então comecei a trabalhar com um pessoal de cinema, que estudava no mesmo prédio, produzindo curtas-metragens. Terminei a faculdade em 2001 e fui trabalhar no time de Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (production designer e set decorator – três vezes vencedores do Oscar), com quem fiz Cold Mountain, na Romênia, em 2003. Depois, voltei ao Brasil. Passei três anos trabalhando com cinema aí.

Li mesmo que você fez aquele filme, Cleópatra, com a Alessandra Negrini.

Sim, como assistente de direção de arte.

Então, isso foi na época em que morava aqui?

Isso. Depois de algumas experiências profissionais aqui na Europa, senti o desejo de passar uma temporada no Brasil. Trabalhava no art department de Un Long Dimanche de Fiançailles, de Jean Pierre Jeunet, em Paris, e fiquei muito amiga da dupla PaulaGabriela (artistas plásticas cariocas, cuja obra é muito teatral). Elas então preparavam uma instalação e insistiram muito que o Brasil estava “bombando” em termos de artes e criatividade. Ao chegar ao Rio, introduziram-me ao mundo da arte contemporânea e da moda, e senti a energia criativa de que tanto falavam.

O que a fez voltar para a Itália?

Voltei porque recebi um convite para trabalhar novamente com Dante e Francesca, em Sweeney Todd (2007), de Tim Burton, em Londres; e também porque, apesar de ter uma conexão muito forte com o Brasil, sentia-me um pouco isolada.

O que mais fez por aqui?

Trabalhei três meses na Grande Rio, com o Joãozinho Trinta ainda vivo. O enredo era sobre a camisinha. Foi muito louco. Desenhei muito e contribui nos adereços dos carros. Depois, comecei a trabalhar com o diretor de arte Gualter Pupo e fiz um filme do Flávio Tambellini, Passageiro. Fiz vários trabalhos menores também, como a instalação de uma exposição sobre cinema brasileiro, sempre como assistente. Foi muito legal e aprendi muito no Brasil – uma ótima escola pra mim.

Seu caso de amor com o cinema começou na escola, né?

Começou. Sempre tive um relacionamento de amor com o cinema, mas, quando estive na Inglaterra, pude passar muito mais tempo no teatro e no cinema. Londres oferece abertura total e acesso a muita informação: teatro, cinema e exposições maravilhosas. Ia, toda noite, a uma peça ou a um filme. Aquele ano foi, informativamente, muito importante, período em que entendi que queria fazer cenografia.

Você identificou o que queria fazer.

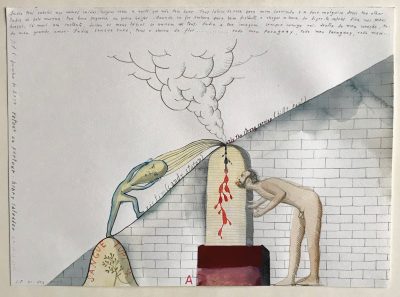

Totalmente. Foi maravilhoso. A faculdade de cenografia era muito aberta, não só baseada em teoria do teatro, ou na parte técnica, mas dedicada também a estimular o desenvolvimento de ideias e a análise criativa de textos. Nisso, os ingleses estão muito à frente, tanto que os cenógrafos britânicos são meus preferidos.

Quais são esses cenógrafos?

De teatro, Paul Brown, Ralph Koltai, Richard Hudson e Rae Smith, com quem inclusive estudei. Ela fez os cenários de algumas peças grandes, como War Horse.

Em que momento você começa a se envolver no processo de criação de um filme?

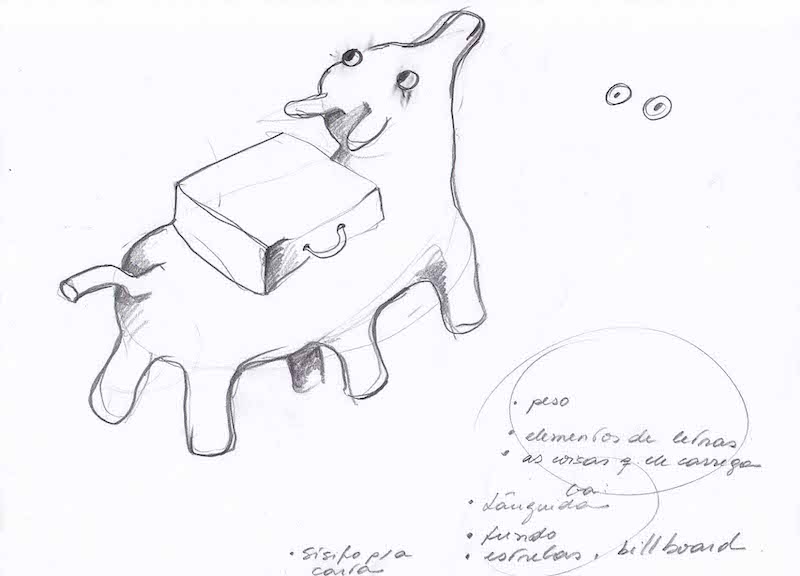

Depende muito do relacionamento que estabeleço com o diretor. Se trabalho com alguém que já conheço, o processo se inicia muito cedo. Por exemplo, meu marido é diretor. Desenvolvemos juntos, agora, o projeto de um filme, que possivelmente filmaremos no ano que vem, no Brasil. Meu envolvimento nesse projeto, portanto, começou com o screenplay. Fizemos o location scout juntos, e meu trabalho já entrou no script. Mas, normalmente, sigo um roteiro já estabelecido. Tenho trabalhado com diretores que possuem uma visão muito forte sobre o que desejam, o que é legal, pois me oferecem uma rota definida, como foi no caso de Um sonho de amor. A pesquisa visual do diretor era imensa, e tive de dar sentido ao que já imaginara. Foi muito interessante, porque ampliei certas coisas; outras, tive de condensar.

Quais são suas influências?

Crescendo em Roma, estive cercada de arte a vida inteira. Fiz o liceu artístico quando pequena, e a história da arte sempre esteve presente em mim. É difícil dizer quais são especificamente minhas influências. Depende muito do projeto, mas, na maioria das vezes, busco inspiração em quadros, pintores e fotografias.

Você pesquisa, ou se trata de algo natural, que já está em você e que compõe seu repertório?

É como se já tivesse tudo dentro de mim. Daí, claro, amplio este campo de conhecimento e parto para a pesquisa. A de Um sonho de amor é ridícula. Tenho um folder tão lotado de imagens que sequer o consigo carregar.

Você pode contar um pouco sobre essa pesquisa?

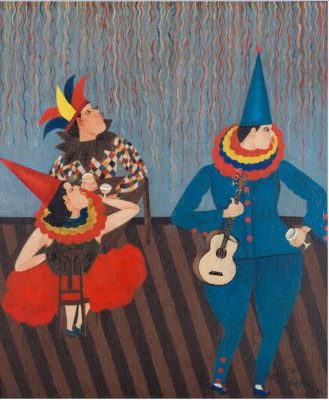

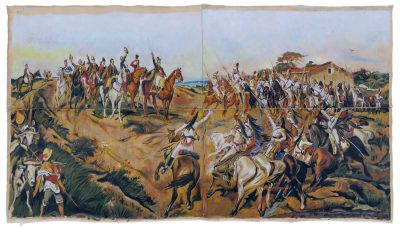

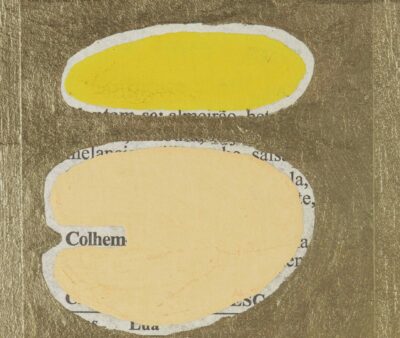

O diretor já tinha uma grande parte dela, dividida da seguinte maneira: “A fábrica”, “A natureza”, “A cidade”, “O mundo de Emma” e “A Rússia”. Artistas do movimento construtivista russo, como Malevich, serviram de inspiração para contar o mundo da fábrica de tecidos e de seus trabalhadores; as imagens no ritmo da música de John Adams inicialmente foram estudadas como título de abertura, mas não levamos a ideia adiante. Entre os artistas russos, como referências, tínhamos pinturas de Kuzma Petrov-Vodkin, Ivan Kostantinovich, Ilya Repin, Zinaida Serebriakova, Valentin Serov Alexandrovich e Leon Bakst. Foram muitas as influências. Por exemplo, possuíamos imagens de muitos quadros de De Nittis, Sargent, e também Cézanne, Matisse e Vuillard.

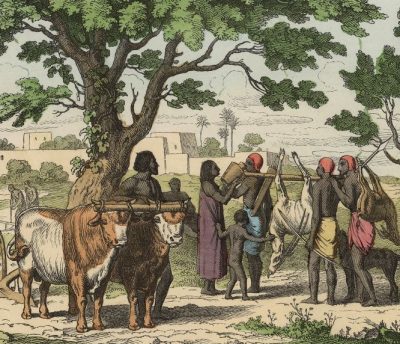

Para a natureza, as referências partiram de fotos como as de Thomas Struth e de Fischli & Weiss, cujas “flores” inspiraram as cenas de amor campestre entre Emma e Antonio. Falar da natureza era importantíssimo porque era o mundo de Antonio; o universo onde se perdiam e para o qual – representado por sua casa em plena Ligúria – levou Emma. A natureza tem a ver com a paixão deles, com o amor, uma paixão mais forte que todo o resto.

Já o mundo de Emma iniciava-se na cidade. O diretor tinha várias imagens de fotógrafos nas quais a arquitetura é muito poderosa, como Andreas Gursky e Thomas Struth, e desenhos de Vespignani, Umberto Boccioni e Paolo Pace. Assistir aos filmes Rocco e i Suoi Fratelli, de Visconti, La Notte, de Antonioni, e ao documentário de Scorcese sobre Armani, Made in Milan, também ajudaram na pesquisa sobre como contar a cidade.

Finalmente, teve a casa, a principal locação. Com sua beleza pura e formal, situa-se como um mundo paralelo. Dentro de seus muros, que contêm as dinâmicas complexas de uma família, definem-se as relações com o mundo exterior. Embora esteja situada bem ao centro de Milão, faz – devido, por exemplo, a seus opulentos jardins – com que nos sintamos isolados. Serve de fortaleza para a família, mas também de prisão.

É uma casa particular?

Foi uma casa particular, que se transformou numa fundação que se ocupa de casas-museu na Itália, chamada Villa Necchi Campiglio. Quando a vimos pela primeira vez, estava vazia e em processo de restauração. Foi construída nos anos 1930 e se trata de um exemplo de arquitetura racionalista, então muito valorizado na Itália. Durante algum tempo, a casa manteve o que Piero Portaluppi, o arquiteto, originalmente projetara e desejara. Depois de alguns anos, os donos começaram a achá-la muito fria, muito austera, e chamaram um decorador importante nos ano 1950, Tommaso Buzzi, que possuía um estilo muito ornamental e que nada tinha a ver com a arquitetura original, o que resultou numa mistura de estilos muito esquisita. O desafio de meu trabalho foi, em primeiro lugar, mexer na decoração para que pudéssemos sentir a beleza fundamental do edifício, ocultando ou removendo muitos dos elementos adicionados pela intervenção posterior. Assim, permitimos que a elegância dos espaços e a riqueza dos materiais respirassem e se impusessem. Em segundo lugar – possivelmente, o maior desafio –, nos dedicamos a fazer com que os espaços grandiosos e minimalistas tivessem vida.

Através de minha pesquisa, estudei alguns exemplos de casas art déco para ter noção de como os interiores poderiam ser organizados de modo a que parecessem contemporâneos, já que o filme se passa em 2001. Logo percebi que todos os objetos, móveis e quadros escolhidos tinham de “pertencer” ao espaço e aos personagens que ali viviam. Por exemplo, tudo o que pertenceria a Emma seria extremamente feminino e delicado. Inspirei-me muito na obra de Anna Asp, na forma como define, em ambas as casas, os espaços internos em O Sacrifício (A. Tarkovski) e em Fanny e Alexander (I. Bergman), e também em Being There, de Hal Ashby.

De fato, o minimalismo da casa traz muita força à história…

O minimalismo nos interiores e a maneira como foram filmados esses espaços (os ângulos e os framings) fazem com que os personagens fiquem muito “pequenos” em comparação aos ambientes; ou seja, a casa é o símbolo de algo que os representa, mas, dentro desse set em que a família vive, há muitas áreas “vazias”, cujo ego de um pai e marido despótico não consegue preencher suficientemente. Emma anda por esses vãos, perdida, e parece estar em outro lugar, pois sente este vazio. Os filhos entram e saem da casa como se já não pertencessem ao lugar. Então, se de um lado foi importante dar vida à residência, para que o espectador acreditasse mesmo tratar-se de uma casa de uma família contemporânea, de outro, tivemos de calcular, de medir mesmo, para que se mantivesse o equilíbrio deste vazio, que reflete a melancolia de Emma.

Os figurinos também têm um peso crucial para a personagem de Tilda Swinton.

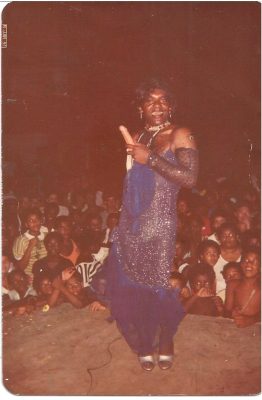

O estilo “Jil Sander” foi um acerto para os figurinos dela. Essa linha minimal, que desenha o corpo, sempre muito simples, muito austera, quase como uma freira, segura-a, controla-a. Afinal, não é uma mulher exuberante. As cores das roupas são bem fortes, como laranja e fúcsia, e servem para destacá-la do resto do mundo e das pessoas do filme. Nos frames em que aparece, você sempre a lê muito claramente. Ela pode estar andando na cidade ou no meio da multidão, e estará sempre em destaque. O corpo e o jeito de se movimentar da Tilda também colaboraram muito.

Conforme a história se desenrola, isso vai mudando…

Ela vai ficando mais livre; libertando-se dessa forma que a contém. No começo do filme, está em casa, sempre muito formal, muito dura. Quando, porém, mergulha na história de amor, de paixão e de liberdade sexual, transforma-se em outra pessoa, totalmente aberta, até chegar ao final, em que tudo se rompe e ela surge de preto.

O título do filme se dá por conta da personagem de Emma, que concentra todos os tipos de amor, de mãe, de esposa e de amante?

Não sei se você percebeu, mas há uma cena em que assiste, no quarto, com o marido, à parte de Philadelphia em que a Maria Callas canta um trecho da Tosca, “Io sonno l’amore”. O diretor é totalmente fanático por esse filme e pelo diretor Jonathan Demme. Ele quis fazer uma homenagem.