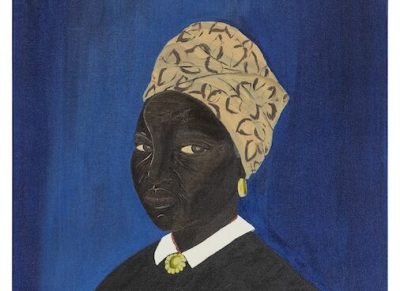

André Lara é cantor e compositor. Nasceu no Rio de Janeiro, em um ambiente musical, bebendo da fonte e seguindo os passos da avó Dona Ivone Lara. Iniciou sua carreira como integrante da banda de Dona Ivone. “Investida Fatal” foi o seu primeiro samba, composto em parceria com a avó. O seu trabalho mais recente, “Meu Instinto”, é a música de trabalho de Diogo Nogueira.

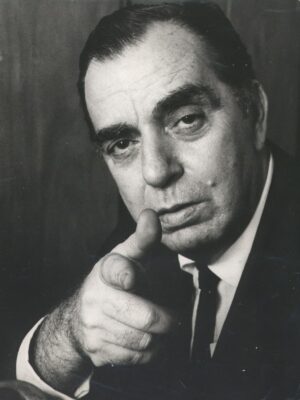

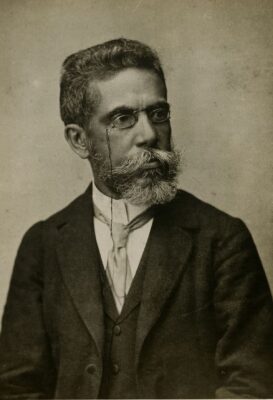

Lucas Nobile é jornalista, crítico musical e autor de “Dona Ivone Lara: a primeira-dama do samba” (Sonora Editora, 2015) e de “Raphael Rabello: o violão em erupção” (Ed. 34, 2018). Idealizador e pesquisador do documentário “Garoto – Vivo Sonhando” (2020). É colaborador da Ilustrada (Folha de S. Paulo) e da Rádio Batuta (IMS). Também é idealizador e curador da série “Muito Prazer, Meu Primeiro Disco” (2020/2021, Sesc Pi- nheiros).

André Lara – O que você sentiu quando surgiu o projeto de escrever uma biografia sobre a minha avó? Um trabalho acerca dela, que tem uma história muito grande, que vai além da música. Como veio a ideia de fazer as entrevistas, de ir lá em casa conhecer o pessoal, conhecer minha família, e chamar outros pesquisadores também?

Lucas – O projeto do Sambabook começou a ser gestado em 2014 e foi lançado em 2015. Na época, o pessoal da Musickeria, a produtora que realizou o Sambabook, chegou até mim via Hamilton de Holanda e Marcos Portinari, que é o empresário do Hamilton. O próprio Hamilton de Holanda, bandolinista, participou daquela edição do Sambabook – Dona Ivone, junto com a cantora portuguesa Carminha, cantando “Nasci pra sonhar e cantar”. Eu sou de São Paulo e, quando chegou o convite, eu estava dentro do ônibus. Obviamente respondi que sim na hora, porque eu, assim como você e sua avó, André, toco cavaquinho desde pequeno, sempre ligado ao samba e ao choro. Qualquer brasileiro ou brasileira da nossa geração – eu nasci nos anos 1980 – conhece pelo menos uma canção da sua avó, Dona Ivone Lara. Como a gente costuma dizer: ela povoou o imaginário brasileiro, essa identidade brasileira. Eu já conhecia toda a obra dela praticamente, de ouvir em casa, desde pequeno, em família, mas posso dizer que não conhecia tanto assim um lado alternativo da obra. O lado A e o lado B já estavam cristalizados na minha cabeça, nos ouvidos e no coração, porque Dona Ivone Lara é uma das maiores compositoras do Brasil, não só da história do samba – e felizmente o país inteiro conhece pelo menos dez grandes sucessos. Só para citar os mais conhecidos: “Sonho Meu”, “Alguém me avisou”, “Acreditar”, “Os cinco bailes da história do Rio”, “Tiê”, “Enredo do meu samba”, “Tendência”… Felizmente, sua avó deixou, pelo menos, entre 150 e 200 composições registradas, se não me engano, segundo o levantamento do ECAD, e tem pelo menos 10 grandes sucessos que qualquer roda de samba vai tocar. Para a feitura do livro, que comecei entre 2014 e 2015, estive aí na casa da família de vocês. Como você bem lembra, Dona Ivone já estava com a memória um pouquinho vacilante, devido à idade avançada. Ela estava com 92 anos na época, então era normal confundir uma história ou outra. Os encontros na casa da família de vocês tinham o objetivo de estar com ela para sentir o axé que ela transmitia, na verdade. Não era muito para confirmar uma história ou outra com ela. Por isso eu parti para entrevistar o maior número de pessoas possíveis que conviveram com sua avó, não só quem tocou com ela, mas quem também conviveu em outros ambientes. O projeto Sambabook conta a história do artista ou da artista homenageada por meio de sua obra. E Ivone lançou o primeiro disco aos 56 anos de idade, em 1978. Eu não podia começar o livro com a personagem principal já com 56 anos. Tive que contar toda a vivência anterior, que muita gente ainda precisa conhecer, que foi toda a trajetória dela como profissional da saúde.

André – As pessoas conhecem a minha avó, pelo menos aqui no Rio de Janeiro – aí em São Paulo tem um reconhecimento bem maior do que aqui – mais pela carreira musical mesmo. Até hoje – eu trabalho como professor – muitos acham que é só a cantora Dona Ivone Lara, e a gente tenta mostrar esses outros caminhos para o pessoal mais novo, para essa juventude que está vindo. E mesmo muitas pessoas antes da nossa geração também não sabiam. Eu já fui abordado por pessoas bem mais velhas do que eu que não sabiam, achavam que era só cantora, compositora. É bem importante que eles conheçam também a história dela na enfermagem, na assistência social, além de mãe, avó e bisavó.

Lucas – Eu acho que a gente ainda vive uma pandemia, e nessa pandemia muita gente passou a valorizar não só o SUS (Sistema Único de Saúde), mas os profissionais da saúde como um todo. E você falou que muita gente conhece Dona Ivone só como cantora e compositora. É um “só” entre aspas, porque já é muita coisa, né? Mas essa trajetória anterior – eu costumo dizer que nenhum personagem, na história da música brasileira, tem uma história de vida tão rica e tão diversa como Dona Ivone Lara teve. Não falo da obra em si, porque o Brasil é repleto de grandes artistas. Mas, pode pegar Tom Jobim, o gigante Milton Nascimento, Elis, Caetano, Gal, Gil, Cartola, Jorge Ben, Baden e tantos outros grandes artistas do Brasil, ninguém tem uma história de vida tão rica como Dona Ivone Lara. Não estou falando só da obra. Quem, antes de se lançar na carreira artística, dedicou quase 40 anos (37 anos) de vida a cuidar de pessoas com transtornos mentais? A gente tem que lembrar que, naquela época em que sua avó foi fazer enfermagem, depois se especializou em praxiterapia ocupacional, o Brasil ainda tinha um tratamento muito rudimentar nessa área psiquiátrica. Vi recentemente um documentário que passou sobre o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, aqui no interior de São Paulo, que era um dos chamados manicômios. Dona Ivone Lara teve uma atuação muito importante ao lado da doutora Nise da Silveira – que recentemente até levantou uma polêmica, porque o atual governo federal quis retirar uma medalha sua como heroína da saúde, o que acho que diz muito sobre os tempos em que a gente vive. Para quem não a conhece, a doutora Nise da Silveira foi uma revolucionária da psiquiatria, ao tentar implementar um tratamento mais humanizado para os pacientes e acabar com práticas e procedimentos muito agressivos, como lobotomia, eletrochoque. Ela trabalhava muito, também, com as artes nesses tratamentos e, não à toa, vários internos do hospital do Engenho de Dentro que passaram pelos cuidados da doutora Nise acabaram se tornando grandes artistas. Ela trabalhava muito com as artes visuais, com as artes plásticas, e muitos deles ganharam exposições, não só coletivas, mas individuais, em grandes museus do mundo. E Dona Ivone tem uma atuação fundamental nesse sentido, quando ela chega para a doutora Nise e fala: “será que a gente não pode criar uma salinha aqui no hospital com instrumentos musicais?”. A doutora Nise aceita, acata, e Dona Ivone acaba até compondo com uma colega do hospital do Engenho de Dentro, a Teresa Batista. Elas fizeram uma valsa juntas, chamada “Pétalas esquecidas”, que foi gravada pela Marisa Monte. Então é isso. Que personagem. E eu costumo dizer que uma pessoa que dedica quase 40 anos da sua vida a cuidar do inconsciente das pessoas, de pacientes com transtornos, com distúrbios mentais, já denota uma sensibilidade gigantesca, uma doação da pessoa para com o outro ser humano, de acolhimento, de sensibilidade mesmo.

André – A gente mesmo, nessa época da pandemia, viu que muita gente ficou mal, com questões psicológicas, por ficar em casa, e a música surgiu como um remédio. Isso nos deu ainda mais certeza e comprovou que o que ela fazia, no sentido de ter o cuidado de tratar as pessoas de forma humana e utilizar a música como ferramenta primordial para esse atendimento, foi também o que revolucionou o tratamento dessas pessoas. Essa é uma causa que, mesmo hoje, com toda a evolução que conseguimos, ainda segue pouco debatida e precária.

Lucas – Precária e preconceituosa, né, André?

André – É um tema que gera ainda muita exclusão. Certamente é algo que ainda precisa avançar muito.

Lucas – A gente vive em uma sociedade feita muito mais para excluir do que para incluir, e é fundamental lembrar o trabalho de Dona Ivone Lara como assistente social. Ela localizava os parentes daqueles internos do hospital para quando eles saíssem; orientava as famílias para cuidarem de uma poupança, terem um rendimento, principalmente para que, quando eles tivessem alta, deixassem o hospital, pudessem ter uma ressocialização, voltar ao convívio social, o que é algo muito difícil até hoje. Como se não bastasse essa história brilhante na área da saúde, a partir dos anos 1970, sua avó tem a oportunidade de gravar seu primeiro disco, Samba minha verdade, samba minha raiz, e começa a ter músicas gravadas pelos grandes nomes da chamada MPB: logo de cara, Maria Bethânia, Gal Costa; no ano seguinte, de novo pela Bethânia, dessa vez com participação do Caetano e do Gil; e, a partir desse momento, ela começa a ser gravada a rodo, por Elizeth Cardoso, Elza Soares, Roberto Ribeiro, Clara Nunes. Mas, antes de se dedicar exclusivamente à carreira artística, ela teve uma trajetória de muitos anos ligada ao carnaval.

André – Verdade. Essa relação dela com o carnaval vem de família, da sua mãe, Dona Emerentina, e do seu pai. Eles frequentavam muito aquele carnaval antigo, de rancho. Então ela tinha desde pequena essa convivência. Depois, com o tempo, conheceu meu avô, que era filho do Seu Alfredo Costa, o presidente do Prazer da Serrinha. E ela conseguiu ali, quando se juntou com meu avô, unir o útil ao agradável, que era o que ela gostava no carnaval. Em seguida, foi criado o Império Serrano, e ela teve a oportunidade de entrar na ala de compositores, já fazendo os sambas de terreiro e podendo gravar com o Silas [de Oliveira]. Uma coisa interessante que você falou, Lucas, sobre o acesso: ela pôde proporcionar acesso em várias esferas; na da saúde, dando oportunidade aos pacientes; no carnaval, dando oportunidade às mulheres nesse meio de compositores, que era exclusivo dos homens. Geralmente, as mulheres ficavam na cozinha, fazendo comida. Ela gerou acesso também para as mulheres que gostariam de tocar, algo muito raro. No Império Serrano, por exemplo, ainda não vi uma compositora mulher além dela, apesar de ter havido sambas homenageando mulheres… Tem escolas com compositoras muito boas, graças a esse acesso que ela proporcionou nessa área.

Lucas – Eu costumo dizer que, muito antes de Dona Ivone ser um ícone do sucesso, uma representante do sucesso, ela foi uma pioneira do acesso. Nesse sentido de representatividade. Em 1965, Dona Ivone acaba escrevendo seu nome na história ao se tornar a primeira mulher a compor e a vencer o concurso de um samba-enredo para desfilar no chamado Grupo Especial, com “Cinco bailes da história do Rio”, em parceria com o maior compositor de samba-enredo de todos os tempos, Silas de Oliveira – isso é consenso, Silas é como o Pelé –, e Antônio Bacalhau. Naquele ano, o Império fica em segundo lugar. Mas, antes disso, Dona Ivone já compunha. Tanto no Império Serrano quanto na escola anterior, Prazer da Serrinha, que deu origem ao Império Serrano, Dona Ivone já compunha sambas de terreiro, que eram aqueles sambas de quadra, sambas de meio de ano. Hoje em dia vem se perdendo muito essa tradição do samba de terreiro, como tinha na Portela, no Império, que revelava grandes compositores. Dona Ivone acaba tendo pioneirismo na questão da representatividade, de abrir portas, tornar-se um espelho para outras mulheres, que, até então, dentro das escolas de samba, ocupavam posições reservadas a elas, como fazer a comida.

André – Ou mesmo produzir fantasias. Mas, da parte musical do samba, elas ficavam de fora.

Lucas – No máximo eram as pastoras, né? Fazendo coro.

André – Exatamente. E duas pessoas que colaboraram e permitiram que esse acesso fosse ampliado foram os primos dela, o tio Hélio e o mestre Fuleiro, que eram figuras representativas na escola. Fuleiro foi considerado o maior mestre de harmonia de uma escola de samba; ganhou o Apito de Ouro. Eles tinham esse acesso aberto à escola, só que botavam os sambas dela sem o nome dela, né? Sem estarem assinados por ela.

Lucas – Porque não seria aceito, né? Importante dizer que não era aceito uma mulher…

André – É, não entrava. Depois, isso começou a mudar. Quando ela meteu o pé na janela mesmo, como eu falei, na porta.

Lucas – Ela teve, então, essa facilidade com esses primos, como você falou, o tio Hélio e o mestre Fuleiro. E no Prazer da Serrinha, o sogro dela, Seu Alfredo, era dono da escola, então era um ambiente muito familiar. É uma trajetória de formação musical – só para lembrar também que, com esses primos, que eram grandes melodistas também, autores de melodias, Dona Ivone fez sua primeira composição, que foi “Tiê”, aos 12 anos de idade. Sua avó tinha 12 anos e fez “Tiê”, que até hoje é muito cantada. E teve a influência dos ranchos carnavalescos, vinda dos pais e do tio Dionísio, que era o Chorão, que ensinou ela a tocar cavaquinho.

André – O cavaquinho dela com sua afinação de bandolim. Quando aprendi a tocar, peguei o cavaquinho dela. Eu tinha estudado um número, só que na afinação normal (de sol, si, ré), e cheguei lá com o cavaquinho dela e disse “vó, vou te mostrar um negócio” – ela rindo. Peguei o cavaquinho e comecei a cantar, mas não saiu nenhum acorde! Ela falou “calma aí, dá aqui o cavaquinho” e explicou que estava na afinação de bandolim, o que me fez querer aprender alguns acordes com ela – isso foi graças ao tio Dionísio, que era um grande Chorão e tinha um grupo regional. Na casa dele, em Inhaúma, ia muita gente. Quando essas pessoas iam lá para ele apresentar o choro, ele chamava minha avó, bem nova, e pedia para ela tocar o choro que ele ia acompanhando. Como se fosse um gravador, sabe? Ele ensinava, ela chegava lá e tocava o choro ao vivo. Isso também faz parte dessa aprendizagem musical dela, que é bastante vasta. Sem contar o colégio interno…

Lucas – Isso que você diz, do quintal do tio Dionísio, do Chorão, em Inhaúma – essas pessoas que você citou, André, que ficavam impressionadas ao ver a menina Ivone tão novinha centrando no cavaquinho, acompanhando o tio no cavaquinho, eram Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Candinho Trombone. Convidados do tio Dionísio para aqueles saraus que ele realizava. Eles não sabiam que aquela menina já tinha ensaiado com o tio. Eles achavam que ela estava tocando de primeira e ficavam impressionados. Então, seguindo o fio dessa formação musical da sua avó, tem essa influência do choro, com o tio Dionísio, tem a influência dos ranchos carnavalescos, vinda dos pais – eles se conheceram num rancho famoso, chamado Flor do Abacate. Mas tanto o tio Dionísio quanto João da Silva Lara, pai de Dona Ivone, também saíam em um bloco chamado Africanos de Vila Isabel, que era um rancho só frequentado por homens. Só homens desfilavam no Africanos de Vila Isabel, nome que diz muito da ancestralidade e de toda influência do berço da sua avó. Dona Ivone tinha três anos e pouquinho quando perdeu o pai. Ela acabou sendo criada – ela e Elza, sua irmã – por uma mãe solo, Emerentina, que resolveu matricular Dona Ivone no colégio Orsina da Fonseca, uma escola pública. Naquela época, a escola pública era de muita qualidade, e as alunas, nesse caso, eram só mulheres…

André – Essa escola funciona até hoje, na Tijuca, só que agora é do município…

Lucas – Ali, as alunas tinham aulas não só da grade curricular tradicional, mas aprendiam sobre esporte, música e trabalhos artesanais. Na época, o governo Vargas chamou o maestro Heitor Villa-Lobos para cuidar de uma política cultural de educação cívica. Isso é muito contestado até hoje, mas as crianças tinham aula de canto orfeônico, que era a prática de canto em coral. Então elas cantavam em coro ou em duos, trios; aprendiam a abrir vozes, como a gente chama, fazer uma segunda voz, cantar em terças, cantar em quartas, em quintas, cantar em grandes grupos corais. Enfim, o Villa-Lobos chegou a reger um coro com mais de 30 mil crianças no estádio de São Januário, na presença de Getúlio Vargas. E, das professoras, sua avó teve aulas com Lucília Villa-Lobos, companheira do maestro Heitor, e Zaíra de Oliveira, companheira do Donga e grande cantora lírica. Acho que boa parte dos “la-ra-laiás” dela, aquelas introduções solfejadas, vem daí, dos contracantos também.

André – Claro, com certeza. O ouvido dela era absoluto. Mesmo com muita idade, se você tocasse alguma coisa errada ou cantasse errado, ela tinha essa percepção muito aguçada. Era uma máquina de fazer melodia. Toda hora ela estava fazendo um “la-ra-laiá”. Se ia andar de carro, ir ao banco, alguma coisa, ela [ia cantando] “la-ra-ia-la-ra”. Acho que a mistura dessas aprendizagens todas, todas as vivências que ela teve, gerou essa coisa fenomenal nela de compor, de fazer melodias, contracantos. Os contracantos são melodias dentro de uma outra melodia. Há uma melodia principal, e a secundária – um “la-raiá-laiá” – é o contracanto por trás. Ambas se complementam para formar uma única música. Tem um disco, Bodas de Ouro, que ela gravou com Djavan, em que ela faz a introdução na música “Foi um sonho meu”. Uma introdução improvisada do nada. O maestro falou “Dona Ivone, faz uma introdução”, e ela criou essa melodia que, depois, acabou virando samba com Luiz Carlos da Vila e Bruno Castro. E Luiz Carlos tinha até medo de cantar essa música. Era uma música linda, “Nas escritas da vida”, que surgiu desse contracanto. Eu vivenciei muito isso quando era novo. Meus pais trabalhavam, então, quando eu chegava da escola, passava aquele horário de trabalho com ela, e às vezes ela me levava para gravações só para fazer contracanto. Ela chegava: “Vamos lá, André”. Aí eu ficava vendo aquilo: “Mas vó, você veio só para fazer o ‘la-ra-iá’?” E ela explicava as coisas todas… Eu era muito novo, não tinha essa noção ainda do que estava acontecendo. Isso aí se deve, com certeza, a essa vivência toda e ao dom dela.

Lucas – Acho que você foi ao ponto. É essa confluência de vivências, e essas introduções solfejadas e os contracantos. É isso. A influência do choro, do canto orfeônico, dos ranchos carnavalescos, dos grandes melodistas de samba de terreiro com quem ela conviveu, incluindo os primos, e a gente não pode também esquecer da influência do jongo, da questão da ancestralidade, da travessia transatlântica. Os antepassados da sua avó, segundo ela, vieram de Angola. Vovó Teresa, que era tia dela; vovó Maria Joana Rezadeira, com quem ela conviveu muito… São ícones do Jongo da Serrinha. E esses cantos afro-brasileiros, de religiões de matriz africana, de ladainhas, de trabalhos, como dizem, isso também é algo que, como dizia Noel, não se aprende no colégio…

André – É, isso é só vivenciando mesmo. A tia Teresa – que foi quem a criou durante uma época da sua vida –, faleceu com “115 anos”, entre aspas, como diziam antigamente. Ela era a matriarca da família. Ela falava as coisas, e as pessoas tinham que parar, escutar, fazer o que ela pedisse. “Tem que fazer isso porque vai acontecer aquilo”. Coisa mesmo de ancestral. Aquela coisa que já vem de lá do outro continente. E ela era muito séria. Você falou dos contracantos: teve um episódio, quando ela foi gravar o primeiro disco, em que, quando ela chegou ao estúdio, os maestros renomadíssimos da MPB não esperavam nada ao se depararem com uma mulher negra, vinda do samba. Eles se surpreenderam com os contracantos, com as vozes que ela fazia. Viram essa percepção dela, essa musicalidade que ela trazia dentro de si, e isso se tornou uma marca registrada.

Lucas – Era como respirar, para ela. Tanto que era chamada para fazer contracanto em discos de vários grandes artistas da música brasileira. Para mim, talvez o mais significativo seja um samba do Paulinho da Viola que se chama “Não é assim”. Está num disco dele de 1982, chamado A toda hora rola uma estória. É muito legal porque na contracapa desse disco colocaram o nome de todo mundo que gravou em cada uma das faixas, então tem ali: “contracanto: Dona Ivone Lara”. Naquele disco, estavam creditando só os instrumentos, mas, no caso dela, a voz era seu instrumento. O contracanto era tão marcante que Paulinho da Viola resolveu creditar na contracapa daquele disco.

André – E foram muitos discos. Ela foi até o fim da vida em atividade. Quando já estava mais idosa, ainda tinha aquele ouvido forte, aquele jeito dela, aquele carinho, aquela coisa com a música. Às vezes, no modo como ela respirava, a gente já aprendia alguma coisa. Às vezes ela ficava quietinha ali, respirando, e a gente dizia: “poxa, vamos aprender alguma coisa, deve ter algum ensinamento”. Porque foi uma história de vida muito bonita, rica, uma história de luta, de acesso, de empoderamento principalmente. Tudo que ela fez na música foram coisas maravilhosas. Até no partido-alto, que você toca um “la-ra-la”, ela fazia de um modo mais melodioso. Aquela mão da mulher, aquele cuidado, aquele carinho que ela tinha.

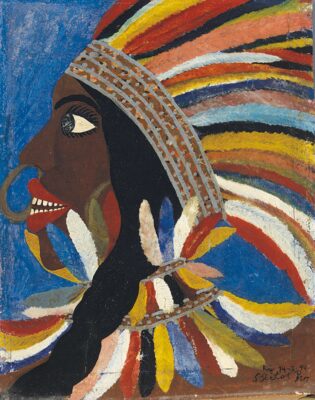

Lucas – Muito lirismo, né? Uma delicadeza, uma sofisticação, um refinamento e, ao mesmo tempo, muito espontâneo, muito popular. Melodias facilmente cantaroláveis. Você já sai cantando junto. Mas tinha um refinamento, uma erudição ali muito espontânea, intuitiva e natural. Além dessa riqueza e dessa obra dela, que é muito única, de acesso, de representatividade. Isso está tudo carregado na trajetória da sua avó. Se a gente for falar de representatividade, de feminismo, de luta antirracista, isso é Dona Ivone Lara. Com sucessos que nem sempre eram de autoria dela, como “Sorriso Negro”, que não era uma composição dela mas se tornou um hino do movimento negro na sua voz… Se a gente for falar de luta antimanicomial, isso também é Dona Ivone Lara. Não é à toa ela acabou ganhando o apelido de “primeira-dama do samba”, dado pelo grande Hermínio Bello de Carvalho, parceiro de Dona Ivone. E o Hermínio costuma dizer que deu esse apelido para sua avó por quê? Porque ela foi a primeira a cantar daquele jeito, como a gente já falou aqui – abrindo vozes e fazendo os contracantos –, a primeira a compor daquele jeito, com esse caldeirão de influências, referências e vivências que a gente já citou – do choro, do rancho carnavalesco, do jongo, do canto orfeônico. A primeira mulher a cantar daquele jeito, a compor daquele jeito, a tocar um instrumento de harmonia, que era o cavaquinho, a dançar aquele miudinho tão particular – o Caetano Veloso contou, para o livro, que já teve vontade de fazer um documentário só sobre o miudinho da Dona Ivone, que era algo muito particular, e a gente sabe também de onde vem: do jongo, da tia Teresa, desses antepassados, dos mais velhos – e, também, a confeccionar os figurinos com os quais ela se apresentava na avenida – ela desfilava sempre na ala das Baianas da Cidade Alta, no Império – e nos palcos. Ela pode não ter sido a primeira nesses atributos separadamente, mas foi a primeira a reunir todas essas qualidades em uma pessoa só. Cantar, compor, tocar um instrumento, dançar daquele jeito e a fazer a própria roupa com que se apresentava. Então, por isso, a primeira-dama do samba.

André – E ainda deixou esse legado para nós. Estamos aí pesquisando, procurando ainda rastros que ela deixou de músicas. Estamos digitalizando isso para mandar para as pessoas. Agora vai ser lançado um disco do coletivo de mulheres aqui do Rio de Janeiro comemorando o centenário dela, com duas músicas inéditas que conseguimos achar nas fitas. Uma eu coloquei letra junto com a Bel, e terminamos a melodia. A outra, nós entregamos para elas, já estava pronta. Estamos fazendo uma pesquisa para continuar mostrando mais esse legado de obras musicais. Parece que uma música vai sair no disco da Elza Soares. Tem também nas plataformas o Baú da Dona Ivone, que é um projeto que o Bruno Castro fez, com obras inéditas dela interpretadas por artistas da música popular, o nosso cancioneiro, algo muito bonito. Continuando esse legado na música, e nas outras áreas também, como você pôde falar, desse trabalho na saúde mental, na luta antimanicomial, na assistência social. Muitas pesquisas sendo feitas sobre o trabalho dela, mostrando que ela fez o certo na hora certa. E só agradecer a isso tudo. Ela não pôde ver essas coisas acontecerem em vida, mas com certeza está na energia de todos nós.

Lucas – Exatamente. Como disse um outro grande imperiano, seu Wilson das Neves: “daqui 200 anos, as pessoas ainda vão estar falando de Dona Ivone Lara”. Porque é esse legado que fica, não só na obra, mas nesse espelho, na sua representatividade, não só para outras mulheres do samba. Ou no mesmo período, ou logo depois, nasceram, surgiram Alcione, Lecy Brandão, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus – que era mais velha que sua avó, e elas gravaram juntas, conviveram, tinham uma admiração mútua, um respeito mútuo. E acho que não só esses grandes nomes… Cristina Buarque foi uma das primeiras a gravar. Beth Carvalho, Geovana… E eu vou além: Clara Nunes, que estourou com mais de 400 mil cópias com Alvorecer, em 1974… A importância da sua vó, em 1978, quando Maria Bethânia grava “Sonho meu”, parceria da Dona Ivone com Nelson Carvalho. Foi a primeira gravação de “Sonho meu” e, com isso, Maria Bethânia, naquele disco Álibi, tornou-se a primeira mulher a vender mais de um milhão de cópias de um disco no Brasil. Na época, saíam matérias no jornal dizendo que mulher não vende disco, não é boa vendedora de disco… Tinha muito esse preconceito, e mais uma vez teve a mão de Dona Ivone ali, porque “Sonho Meu” foi um dos carros-chefes do disco da Bethânia. Enfim, o Brasil sempre foi uma terra muito fértil e pródiga de grandes intérpretes mulheres – Elizete, Elis, Gal, Bethânia, Clara, Nara Leão –, mas era muito incomum haver mulheres autoras, compositoras. Naquela época, a gente podia contar nos dedos, como Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran. Eram poucas mulheres compositoras. Então, Dona Ivone, além de ser uma grande intérprete, contribui para abrir essas portas para outras mulheres olharem e falarem: “ó, tem uma mulher compositora ali, eu também posso”. Hoje, felizmente, a gente vê muitas mulheres compondo. Eu acho que tem um pioneirismo, uma abertura de portas feita por Dona Ivone Lara.

André – Ela passou por todas as gerações do samba. Desde aquela geração lá do Donga. Ela conseguiu passar por todas essas fases. Teve a Enfermagem, a assistência social e, depois daquela época, o Fundo de Quintal, a geração depois de Arlindo, Sombrinha, a minha geração, dos que vieram depois… Ela percorreu essas gerações todas do samba. Sempre com um trabalho muito bom, bem-feito, com muito profissionalismo. Desde aquela época do Teatro Opinião. E é isso aí, Dona Ivone Lara.

Lucas – Exatamente, André. E até hoje, falando do samba, nessa geração de hoje, todas as pessoas ainda têm grande reverência por ela: Teresa Cristina, Fabiana Cozza, grandes cantoras que reverenciam Dona Ivone Lara, sabem da importância dela, conviveram com ela. E isso que eu estava dizendo, da mulher compositora que era incomum, hoje felizmente tem em profusão, e acho que essa influência e esse legado, nesse sentindo da mulher compositora, vai além do universo do samba. Acho que hoje a gente tem grandes compositoras que são conhecidas no Brasil inteiro, Isa, Ludmilla, todas têm um pouco do legado de Dona Ivone em si.