Arquivos: Autores

Autores

Café, água e bolacha: Teo Vilela

por Revista Amarello

Você nasceu em Araçatuba. Me conte um pouco sobre como veio parar em São Paulo.

Eu me formei em Direito e vim a São Paulo para trabalhar. Trabalhei com direito por um período muito curto, dois, três anos, e nesse período já estava superinsatisfeito com o que fazia, porque não gostava, e só fazia por uma obrigação familiar. Nunca fui de ficar parado, e, como sempre gostei de decoração, de arrumar a casa, deixar a casa mais bonita – não com um projeto novo, mas com o que tinha mesmo, com o que já existia –, resolvi fazer um curso de decoração. Comecei a fazer uma graduação na Belas Artes – era a primeira faculdade com curso de Design de Interiores que existia no Brasil –, mas aí, por falta de paciência minha, um professor me sugeriu mudar para um curso livre no SENAC, que era bem mais curto, e com certeza eu iria chegar também aos meus objetivos. Como já havia cursado quase um ano na Belas Artes, fiz o curso do SENAC em um ano, e já comecei a trabalhar nesse período na Tok&Stok, no final de semana. Durante a semana ainda trabalhava num escritório de advocacia. Teve todo um processo, porque minha família não queria muito que eu fizesse outra coisa além do direito, mas resolvi mesmo que não era o que queria e decidi correr atrás do que gostava. Nessa época, conheci uma senhora que trabalhava com antiguidade; ela comprava e vendia peças informalmente, e comecei a me envolver com isso e fazer também compra e venda informal de antiguidades.

E isso foi quando, mais ou menos?

Em 2001, me associei à Associação dos Antiquários de São Paulo. E, logo depois, já comecei a fazer as feirinhas de antiguidade, a comprar e vender – comprava para vender nos finais de semana na feirinha, tanto a da Benedito Calixto, no sábado, como a do MASP, no domingo.

Não sabia dessa sua passagem nas feirinhas.

Sim, durante a semana entrava no D&D às dez horas da manhã. Antes disso, acordava às seis e ia a vários pontos estratégicos onde conseguia garimpar coisas; Família Muda-se, etc. Mudei meu horário de trabalho para conseguir fazer todo o garimpo na parte da manhã e trabalhar à tarde. Mas passou um tempo, e a coisa do empreendedor, que sempre tive muito forte, falou mais alto, e não dava mais para ficar trabalhando exaustivamente durante a semana, e no final de semana também trabalhar nas feirinhas. Foi aí que comecei a perceber que o meu próprio trabalho estava dando mais lucro que meu emprego fixo, e que poderia me dedicar a ele durante a semana também.

Então, em 2004, fui passar um período em Londres, e foi lá que comecei a reparar que o mobiliário brasileiro já estava sendo muito comentado, e que os antiquários já estavam meio que abandonando a parte clássica e entrando em um período modernista.

Você voltou em 2005 para abrir a loja?

Voltei já com o intuito de abrir a loja. Como tinha ficado um ano de folga, tinha que trabalhar de novo, e acabei abrindo-a em novembro de 2007. Mas, até 2011, continuei fazendo as feirinhas de fim de semana, para pagar as contas.

E qual é a peça mais procurada na loja?

O que as pessoas mais compram são poltronas. Acho que é um detalhe importante e que dá um charme diferente na casa. É um lugar que você chega, senta, descansa, você vai ler ou vai bater papo… Então, acho que é uma das principais coisas que você vende.

E para você, qual é seu objeto de desejo?

Eu olho sempre tudo, gosto de tudo. Quando entro em um lugar, faço um raio-x de tudo que existe ao meu redor. É impressionante. Às vezes fico até sem graça, porque é instintivo. Olho do rodapé ao teto. Sou preocupado com uma linguagem, sei identificar o que não está feito direito ou que foi totalmente alterado. Quando fazemos um restauro, uma tapeçaria nova, tento deixar a peça o mais próximo da originalidade possível. Então, isso me chama muito a atenção. Está vendo aquela poltrona? (Aponta para uma poltrona perto de onde estávamos sentados). É uma Zalszupin forrada com tecido de nuvem. Como uma pessoa chegou em algum momento e resolveu colocar um tecidinho de nuvem em uma poltrona feita de couro há sessenta anos?

Excelente!

É muito doido isso, são modismos que passam. Oitenta por cento dos móveis que compro já sofreram algum tipo de intervenção.

Então existe um trabalho de pesquisa imenso?

Sim, e o material didático praticamente não existe. Quando vou comprar algo, de uma pessoa, por exemplo, fico batendo papo com a senhorinha, com o senhorzinho um tempão para pegar alguma informação nova, porque essas coisas não existem! A pesquisa é muito grande. Você vai procurar uma revista, às vezes, da época, uma Casa e Jardim, que existe há mais de cinquenta anos, a Casa Cláudia, ou então busco uma revista estrangeira mesmo. Existem fábricas aqui da década de 1920 que já faziam mobiliário moderno, mas pouca gente fala disso. Quando começaram a falar aqui no Brasil, o principal era o Warchavchik, que veio para cá nos anos vinte com a família, mas deve ter começado a trabalhar na década de 1940. O primeiro dado de que falam é que o Warchavchik começou a fazer o móvel modernista para combinar um pouco com a arquitetura que estava sendo feita na época. Mas Niemeyer também, Sérgio Rodrigues, Lúcio Costa, todos eles fizeram um pouco de mobiliário para acompanhar a arquitetura que faziam.

Mas, se Warchavchik começou a produzir nos anos 40, quem são essas pessoas dos anos vinte de que você falou?

Móveis Cimo, que era uma loja em Lageado, no Paraná, e já era uma fábrica da década de 1920. Essa fábrica funcionou por muitos anos, e é muito difícil encontrar um dado a respeito do design, de quem desenhou. Eles fizeram muitos móveis – não era um móvel superfino, mas teve uma inserção no mercado muito grande.

Como você formou sua equipe?

Está cada vez mais raro encontrar essa mão de obra. Antigamente era um ofício, as pessoas estudavam no Liceu de Artes e Ofícios para se tornar marceneiros. Um deles trabalha na parte de estofamento há mais de trinta anos, e o outro deve trabalhar com isso há quase trinta anos também. São pessoas que, com o tempo, vão absorvendo essas técnicas no trabalho de pai para filho. Eu me lembro que, lá atrás, quando fiz o curso de decoração e ainda nem sabia que iria trabalhar com o que trabalho, fomos visitar uma marcenaria, aqui perto de São Paulo, com a Etel Carmona (proprietária da Etel Interiores). Na época, ela havia pego grande parte do pessoal do Liceu de Artes e Ofícios e levado para trabalhar com ela. Me chamou muita a atenção, era um trabalho superartesanal, um trabalho de amor.

Tem um tapeceiro meu, baiano, que é muito cuidadoso. Ele pega o tecido e fala: “Ah, não, esse tecido é muito mole, vai acontecer isso e isso, tudo bem? Quero que você saiba.” “Esse tecido é muito duro, vai acontecer isso, porque a curva…” É uma pessoa que pega um móvel e não olha simplesmente como uma coisa que tem que cobrir de tecido. Olha com carinho, como um médico vai olhar para um paciente. Porque, muitas vezes, para essas pessoas mais antigas, a capacitação fazia parte do processo. Ele falou que trabalhou dois anos numa tapeçaria que até hoje é considerada uma das melhores de São Paulo, como assistente na mesa. Após dois anos, se fosse capacitado, aí poderia assumir outra posição. É demorado, toma tempo. Existem tapeçarias em cada esquina, restaurador de móvel em toda esquina, mas a pessoa às vezes não está preocupada com o que no móvel precisa ser feito, e faz de qualquer jeito, coloca um prego em um móvel que foi todo construído, colado e encaixado. É muito complexo, e de repente você detona, porque espana, estraga, muda a estética.

Sempre procurei saber pesquisando, perguntando. Às vezes você tem que trocar uma folha de uma madeira de um móvel, mas essa madeira não existe mais. Então às vezes você tem que comprar um móvel que está totalmente danificado, ou você procura o resto de uma peça, que foi abandonada em algum lugar, para poder restaurar.

Como você acha que o local de trabalho influencia a sua produção?

Ter espaço é essencial, porque consigo manusear com facilidade, e ver as peças de diversos ângulos. A minha área de trabalho sempre foi muito mais cheia, funcionava como depósito e restauro. Antes era tudo junto. Agora, com as áreas separadas, a produção fica melhor. Conseguimos ver melhor os defeitos, temos mais tempo para cuidar dos móveis e prepará-los bem para o mercado novamente.

Existe algum projeto específico pelo qual você tenha mais carinho?

Existe. Recentemente comprei uns móveis de uma senhora judia que sempre foi supercuidadosa com as peças. Ela encomendou um projeto de mobiliário do Tenreiro, em 1969, 70. Ela tinha um amor tão grande, sabia de toda a história. Foi muito legal bater papo com ela porque ela contou da negociação, contou de como foi feito o processo, como ele desenhou os móveis. Ela não estava interessada só em vender. Estava preocupada com o destino daqueles móveis. Eram peças de 46 anos, que nunca tinham sido mexidas. Comprei a casa toda.

Era tudo de jacarandá?

Tudo de jacarandá! Você vê o peso desse sofá? (Mostra o sofá em que estamos sentados). Está vendo? Tudo maciço, e tudo torneado. Imagina quantas árvores usaram para fazer isso, não existe mais.

Que coisa linda a estrutura dele por dentro.

É uma preciosidade. O trabalho do Tenreiro é um trabalho que não existe. É trabalho feito por artesões, trabalhos artesanais de séculos. No caso dele, a geração do pai dele era de marceneiros, o avô dele era marceneiro. É uma coisa que você vê a construção, o jeito, é tudo muito bem pensado. Ele não fazia o móvel só pela beleza. Fazia pelo conforto. O móvel dele é, muitas vezes, muito delicado também, mas, por exemplo, as cadeiras dela, ela soube cuidar muito bem, e estavam todas intactas. É lógico, um verniz está feio, ou outra coisa. Mas é coisa simples de corrigir. Acredito que o móvel do Tenreiro é o móvel brasileiro mais inspirador. O móvel mais bonito.

Teo, existe alguma peça de desejo que você procura e até hoje não encontrou?

Existe. A cadeira de três pés do Tenreiro. Essa eu gostaria de ter para mim, que é um móvel raro, feito numa edição superlimitada. Desde que comecei aqui, já chegaram pelo menos umas três na minha mão, mas vieram réplicas, não as originais.

Falando dessa questão da réplica, que é uma boa discussão – que, por um lado, democratiza a possibilidade de pessoas poderem ter…

Mas, quando falo da réplica, é quando alguém produz dizendo que é original, e não uma releitura.

Existem pessoas que acabam extraindo um jacarandá (jacarandá está em extinção, e não pode ser mais usado para fins comerciais) que existe por aí ainda, ou uma madeira muito similar ao jacarandá, e produzem móveis dizendo que são originais. Inclusive, recentemente, um artista plástico comprou as cadeiras e eu falei: “Essas cadeiras já vieram para mim, e não são originais. Não tenho por que te falar que é original, não estou querendo acabar com o seu tesão pelas peças”. Mas existe uma turma aí, de bons marceneiros, que está fazendo para ganhar dinheiro.

É porque uma coisa é réplica, né?

É, e uma outra coisa é uma releitura. Eu acho que a releitura faz parte. Acho que é bacana que o trabalho de um designer, depois de ter caído no esquecimento por décadas, volte à tona, como foi o caso do Sério Rodrigues e do Zalszupin, que ainda está vivo. O Sérgio Rodrigues teve altos e baixos enormes na vida dele. Uma pessoa que ficou durante um bom tempo sem nada. E uma pessoa que sempre foi supercriativa, premiada, mas de repente é esquecida. Acho que democratizar o design é importante, mas uma coisa que eles não vão conseguir é a qualidade. Incentivar esse mercado paralelo de madeiras que não existem mais também, porque é totalmente insustentável. A madeira certificada brasileira, que é plantada para produzir a madeira maciça boa, praticamente 90% vai para fora do Brasil. E é um processo que é tão caro que a indústria nacional não consegue absorver. Os lotes bons, as melhores pranchas de jacarandá, iam para a Escandinávia, não para cá.

Você troca bastante as coisas da sua casa?

Moro num apartamento que é dos anos 60, e que até hoje não reformei. Ele está com as paredes originais, as tomadas originais. Tenho que fazer uma reforma nele, mas fico um pouco tenso de ver essas mudanças muito grandes, fico um pouco preocupado. Mas tudo tem uma evolução.

E quais seriam as suas maiores fontes de inspiração?

Acho que a minha família é uma das minhas maiores fontes de inspiração. Tanto meu pai como minha mãe foram pessoas que trabalharam a vida inteira, sempre gostaram do que faziam, e ficaram orgulhosos do que me tornei independente do que tivessem traçado na cabeça deles.

Sempre gostei muito de antiguidade, isso veio muito da minha mãe, ela gostava muito. Lembro que em Araçatuba tinha uma mulher chamada Tereza Cacarecos e que minha mãe adorava ir na tal da Tereza Cacarecos. Era uma mulher que juntava coisas, ia nas fazendas lindas de Minas Gerais, comprava tudo, e empilhava tudo na casa dela – parecia com isso aqui que vocês estão vendo. (Aponta para o galpão de centenas de móveis que ainda serão restaurados). Era uma diversão ir até lá, nem que fosse para tomar um café com aquela senhora. No dia em que minha mãe falava que iríamos lá, ficava sentado na cadeira esperando ansiosamente. Minha mãe sempre gostou muito de reciclar coisas – sempre foi preocupada em reutilizar coisas que talvez já não tivessem mais uso, não jogava nada fora. Venho pensando muito nisso. Talvez o meu gosto venha muito daí. Acho que o design, de uma maneira geral, me inspira.

Conversa Polivox: Márcio Oliveira

por Revista Amarello

Márcio, como e por que surgiu o convite para fazer o show em homenagem aos 10 anos da revista Amarello?

Semanas depois de assistir à apresentação de Tramundo, na Casa de Francisca, em São Paulo, Tomás [Biagi Carvalho, editor da Amarello] me procurou para contar que estava desenvolvendo um trabalho audiovisual sobre Os Sertões, mais precisamente sobre “A terra”, primeira parte do livro de Euclides da Cunha. Ele comentou que havia pensado em utilizá-lo como espetáculo na comemoração de sua revista. Foi nesse momento que veio o convite para realizar a curadoria e participar da direção artística desse show, chamado A primeira chuva não molha. Acredito que o convite tenha vindo porque Tramundo também fala a respeito de um Brasil profundo, sertanejo.

Como será e do que se trata o show?

Apresentei inicialmente para Tomás alguns artistas que trabalham com essa temática e por quem tenho grande admiração. Nesse processo, surgiu a ideia de criar um show envolvendo três coletivos cariocas que dialogam muito entre si: Tramundo, Selva Lírica e Pietá. Conversando com Marcos Campello, Claudia Castelo Branco e Fred Demarca [integrantes dos grupos citados] sobre como seria o espetáculo, decidimos rever o nosso repertório, selecionar algumas canções que envolvessem o tema proposto e, a partir dessa ancoragem, começamos a estruturar um roteiro que apontasse para as várias leituras de “A terra”. Ou seja, expandimos o repertório para, à nossa maneira, falarmos de diversos aspectos que envolvem não só Belo Monte e o semiárido nordestino, mas também as múltiplas visões do que é o sertão e o povo sertanejo. Nesse processo, optamos por amalgamar os três grupos e formar uma banda de onze músicos: Zé Manoel, Lívia Nestrovski, Juliana Linhares, Ilessi, Fred Demarca, Rodrigo Maré, Claudia Castelo Branco, Fred Ferreira, Marcos Campello, Thiago Thiago de Melo e Rafael Lorga. Fizemos um entrecruzamento total, tanto de repertório quanto de músicos.

Você pode falar um pouco dos artistas que participarão do show?

De início, a escolha foi bastante intuitiva. Com o tempo, porém, percebi que acabei criando um recorte da cena musical carioca – uma cena que me atrai bastante, tanto estética quanto afetivamente. Para mim, esses artistas são o que há de mais interessante e vigoroso no Rio. Claro, muitos não consegui inserir no projeto, caso de Thiago Amud, Vovô Bebê, Luisa Lacerda, Julia Vargas, Aline Gonçalves, por conta das limitações do próprio show. Durante esse processo, fiquei um pouco ressabiado por colocar tantos cariocas para falar de sertão. Afinal, dos onze, apenas Zé Manoel e Juliana Linhares nasceram no Nordeste. Mas, nesse meio-tempo, acabei lendo Sertão, sertões: repensando contradições, reconstruindo veredas (Elefante Editora , 2019), um livro com diversos artigos que expandem a obra de Euclides. Em um dos textos, é explicado que o termo favela tal qual o conhecemos hoje surgiu por conta da Guerra de Canudos: os soldados ficaram boa parte do combate alojados no Morro da Favela, que levava esse nome por conta das faveleiras (Cnidoscolus quercifolius) que havia por lá. Ao voltarem para o Rio, aguardaram do Estado a prometida terra que ganhariam em troca de terem ido à guerra. Logicamente, a promessa não foi cumprida, e os soldados foram morar no (atual) Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. Lá, a região foi apelidada de Favela. Essa informação me fez perceber a enorme ligação que há entre Canudos e o Rio de Janeiro, principalmente as favelas e periferias. O sertão é periferia, é o que está à margem, o que deve ser escondido, evitado, suprimido. Isso me fez perceber que minhas escolhas faziam todo sentido.

Qual sua relação com o tema escolhido para a edição e para o show?

Como mestiço, gay e de origem periférica, o estar à margem é algo que sempre me atravessa. A luta histórica pela terra e pelo reconhecimento de uma existência são questões que me tocam profundamente. O apagamento é algo, para mim, aviltante e asqueroso. E é disso que Os Sertões fala. Mesmo a primeira parte do livro, “A terra”, gira em torno de uma concepção absolutamente positivista, impregnada de darwinismo social. Tudo isso é algo que atinge a mim e aos meus de modo muito forte.

Você falou que não havia muitos artistas nordestinos e que isso seria uma preocupação para falar do sertão. De fato, os artistas são oriundos da canção autoral de classe média, residentes no Rio. Qual a relação deles com o tema do Brasil profundo? E, mesmo, qual a sua relação, para além do sentimento de ser periférico? Você acredita que só pode falar do sertão o sertanejo? O lugar de fala é imprescindível?

Na realidade, a história dos artistas envolvidos nesse projeto é muito diversa, e nem todos moram na Zona Sul. Seria um equívoco fazer esse tipo de simplificação. Rodrigo, por exemplo, mora no Complexo da Maré. Ilessi, até bem pouco tempo, morava em Jacarepaguá e, hoje, mora no Grajaú. Além disso, muitos deles são descendentes de nordestinos e nortistas. Seria cansativo falar aqui a respeito da ligação de cada uma dessas figuras com o universo sertanejo. Na verdade, acho que é algo extremamente pessoal e subjetivo. No meu caso, minha família é toda de Itaperuna, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Nasci em Nova Iguaçu e morei por lá até os 20 anos. Trabalho como professor há quase 30 anos na rede estadual e sempre atuei na periferia: Parque União, Vila Isabel, Méier, Pilares, Encantado, Inhaúma, Bancários, Morro do Borel etc. Já tive alunos mortos tanto pela polícia quanto pelo tráfico. Há pouco tempo, um dia após a eleição do Bolsonaro, dois alunos LGBTs, negros, foram violentamente espancados. O genocídio está aí, promovido pelo Estado. Ontem, foi em Belo Monte, hoje é na população negra e periférica do Rio. Veja, nós estamos aqui conversando basicamente por conta de uma obra que representa a perspectiva e a voz do vencedor. Mesmo que Euclides tenha ficado atordoado com a carnificina que presenciou durante o conflito, ainda assim Os Sertões é fundamentado pelo seu olhar de ex-aluno da Escola Superior de Guerra e de jornalista d’O Estado de S. Paulo. Não estamos aqui por causa das anotações de Conselheiro ou de qualquer registro de João Abade, Pajeú, Maria Bibina, Pedrão, Manuel Quadrado e Macambira (moradores de Belo Monte). Não mesmo. Por isso a importância do lugar de fala. É indispensável ler e ouvir o outro. Dar espaço para que se tenha acesso às mais diversas narrativas, às mais diversas vozes. E, principalmente, dar espaço a quem, historicamente, sempre foi calado e invisibilizado.

O que você está fazendo especificamente no show e o que o Tomás está fazendo? Como ficou a divisão de tarefas?

Tomás é o diretor geral e divide a direção de arte comigo. Eu fiquei mais voltado para os músicos, criando, em parceria com eles, o roteiro do show, acompanhando os ensaios e supervisionando o figurino. Tomás acompanhou um pouco esse processo e está mais voltado para a parte audiovisual do projeto. Na semana passada, foi para o sertão baiano fazer as filmagens para o espetáculo.

Fala um pouco sobre a ideia do Tramundo, que, como você disse, deu origem a esse espetáculo.

Tramundo é um show inspirado na obra de Guimarães Rosa, onde tento aproximar seu universo à cultura e às religiões de matriz africana. Faço a direção e sou o letrista das canções. Hoje, penso que Tramundo foi a forma que encontrei para retomar o contato com minhas raízes e minha religiosidade e, ao meu modo, honrar meus antepassados.

Originalmente publicado na edição Terra

Assine e receba a revista Amarello em casa

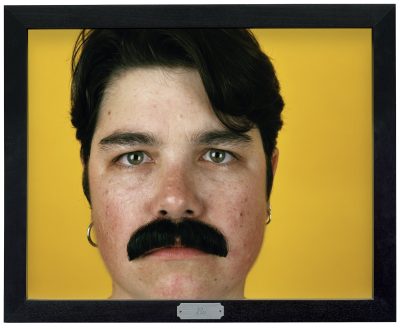

O Masculino — Amarello 36

por Revista Amarello

O Masculino

Em sua edição 36, a Amarello faz um convite à desconstrução do conceito de masculinidade, a fim de imaginar um mundo mais plural e equilibrado.

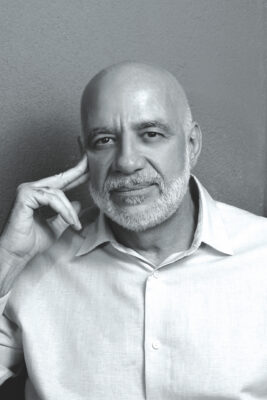

O Masculino recebe o psicólogo José Ernesto Bologna como editor convidado e apresenta capa de Gal Marinelli e Rodrigo Pinheiro.

Garanta a sua edição

O masculino transpassa as distensões que existem entre gênero, sexualidade, sexo biológico e, inclusive, a ideia de feminino. Pensá-lo para além do homem é fundamental para romper com o esmagamento que a ficção da masculinidade impôs, e ainda impõe, ao mundo há séculos.

O feminismo expõe a violência inerente ao paradigma heroico e o velado desdém do patriarcado pelo universo das mulheres. O novo masculino parte daí, e está essencialmente ligado às movimentações sociais.

A associação do masculino ao homem macho, se é que um dia funcionou, não funciona mais. A quebra da performatividade dominante nos sugere que os homens podem encontrar novas formas, mais complexas e livres, de desfrutar e se conectar com o seu interior.

Falar do masculino não é falar somente do gênero, mas de um jeito de estar no mundo: múltiplo e difuso. A divisão rígida entre homem e mulher, masculino e feminino, é uma construção social que precisa ser atualizada. Para isso, é importante ampliarmos o nosso limitado espectro de diversidades e possibilidades destinadas ao existir. Estar no mundo é encarar, diariamente, nossa vulnerabilidade. Encarar fantasmas e preconceitos impostos pela sociedade construída pela masculinidade dominante, permitindo-nos estar abertos aos movimentos que a vida nos propõe.

Esta edição é um convite à desconstrução, um ponto de partida para homens, mulheres e pessoas não binárias escutarem o seu masculino, de forma que naturalizemos a desconstrução a fim de conseguirmos, de fato, habitar um mundo mais equilibrado.

Precisamos dar exemplos melhores e mais reais do que significa ser masculino para as futuras gerações.

Tomás Biagi Carvalho

Dedico esta edição a Thiago Blumenthal, colaborador de longa data e intelectual brilhante, que nos deixou precocemente em novembro deste ano. Sua partida deixa saudade e, sem dúvida nenhuma, o mundo menos interessante.

Arquitetura Rural e os novos modelos de vida

por Revista Amarello

Idealizada como a expressão de uma concepção de vida, a Arquitetura Rural busca soluções para integrar o mundo rural aos desafios atuais.

Leia a conversa com a arquiteta e fundadora Martina Croso Mazzucco

Normalmente, pensamos a arquitetura como um termo associado ao mundo urbano. O que é a Arquitetura Rural e como ela nasceu?

A “arquitetura rural” é uma expressão da minha pessoa, porque eu sempre fui muito ligada à natureza, à biologia, sempre gostei muito de estudar as plantas, os animais, o céu, a água, o solo, e, quando eu comecei a estudar Arquitetura, percebia que ela não ia até esse ponto. Na Arquitetura se fala muito sobre bem-estar social, sobre as dimensões humanas, sobre conforto ambiental da construção, mas a gente não amplia isso para como criar essa ponte de integração entre as pessoas e o ambiente natural, o mundo natural, ou como a arquitetura se integra a isso, porque ela não é – ou não deveria ser – uma cápsula isolada do resto do planeta. Então, como pensamos esse fluxo entre esse o ambiente construído e o meio biológico? E também pensando nas pessoas que vivem nesse espaço, porque acredito que as pessoas constroem seus pensamentos, seus valores, seus sentimentos, muito a partir do ambiente que elas habitam. Como que a gente incentiva isso, para as pessoas se integrarem melhor, ou se verem mais como parte da natureza? Foram essas as minhas primeiras reflexões logo que entrei na Arquitetura: que ambientes estamos criando? Essas reflexões me levaram a elaborar a estrutura teórica da Arquitetura Rural. Eu sempre vivi muito o ambiente natural, seja com a minha família, seja com o esporte. Há dez anos, comecei a frequentar a Serra da Mantiqueira e passei a perceber como a Mantiqueira estava mudando em decorrência da visitação de turistas – e o que são essas casas turísticas que ocupam a paisagem natural de repente, de uma forma um pouco congelada, sem um desenho que reflita a complexidade do ecossistema. Um dos motivos disso é porque temos poucos especialistas focados em desenhar o território rural. A partir dessas reflexões, entendi que queria desenvolver uma arquitetura voltada à propriedade rural como um todo. Fazemos o projeto de reflorestamento, restauramos as nascentes, criamos um sistema agrícola vivo, que respeite o solo, que respeite a biologia, e a arquitetura é um reflexo disso, dessa integração. A arquitetura precisa vibrar essa intenção de integração.

Existe um termo dentro da arquitetura para lidar com o mundo rural?

Não, não existe. O nome Arquitetura Rural nasceu de uma forma quase ingênua, porque veio de uma arquitetura que tinha vontade de trabalhar com a área rural. Mas eu sinto falta também desse termo, um conceito de “ruralismo” que pudesse dialogar com o urbanismo. Na faculdade, o mais próximo disso era a arquitetura vernacular, que é a arquitetura dos povos, digamos assim. É a arquitetura feita pelas pessoas, sem o auxílio dos arquitetos, o que significa ser basicamente o que vemos no planeta inteiro fora das cidades: arquitetura indígena, arquitetura islâmica, arquitetura dos povos inuítes, etc. Nessa arquitetura, é possível perceber uma integração muito forte entre o objeto da construção e o ambiente no qual ele se encontra. Isso acontece porque quem projeta a edificação é também quem a habita, então está tudo muito afinado nesse sentido. Não é alguém de fora que tem essa ideia e implementa, é a própria pessoa que, a partir da percepção das suas necessidades e da percepção do ambiente, cria isso. A arquitetura vernacular me inspirou muito na construção da Arquitetura Rural.

A Arquitetura Rural nasceu logo após você sair da faculdade?

Não. Eu me formei e trabalhei com projetos de revitalização urbana de espaços subutilizados, e abri uma ONG que se chamava Nomas com outros cinco parceiros. A gente começou com a ideia de se tornar um braço de uma ONG estrangeira que se chama Architecture for Humanity, mas o processo de representar a organização aqui se tornou muito burocrático, então resolvemos desenvolver uma iniciativa própria com a intenção de revitalizar espaços urbanos que estavam subutilizados. Durou dois anos, mas nunca me encontrei muito na cidade. As coisas não faziam sentido de uma forma tão clara. Foi quando entendi que a Arquitetura Rural era o que me motivava, isso em 2016.

Como é o processo de trabalhar em um empresa que converge conhecimentos tão independentes como arquitetura, ciência da terra e economia?

A economia é uma parte fundamental, porque desenha os espaços físicos, desenha os ambientes, sejam eles ambientes naturais ou não. Quando comecei a estudar a fundo a agricultura – e a agricultura no nosso país é uma porção enorme da nossa economia –, eu percebi que é necessário entrar no desenho econômico e nos fundamentos da economia: que tipo de economia, com base em quais princípios, em quais valores, em quais ideias de lucratividade, crescimento e expansão estamos trabalhando. Você precisa estar atento a tudo isso para entender como desenhar e materializar esses sistemas. Além disso, a grande maioria dos nossos clientes são pessoas que querem mudar de estilo de vida, em uma transição para o mundo rural, e quais os caminhos possíveis a partir daí. Então você tem que auxiliar essas pessoas a identificar e criar novos nichos econômicos nesse novo território que elas querem habitar. Em geral, são dois os perfis que nos procuram. Aqueles que estavam no mundo rural mas tinham uma cabeça mais tradicional, uma abordagem mais convencional, de agrotóxicos, monocultura e tal, e que, de repente, se viram diante de uma nova geração – por exemplo, a fazenda foi herdada pelos filhos, e os filhos começaram a trabalhar esse novo olhar, a entender que alguma coisa tinha que mudar. Assim como recebemos clientes urbanos que querem ter um novo estilo de vida e buscam isso no campo. Normalmente, esse segundo grupo tem uma mentalidade radical, que vai da forma como você se alimenta até a organização do seu dia. Por isso, eu sempre falo que esse processo é um desenho de modelo de vida. Você vai revisitar muitas coisas com os clientes – quais são os conhecimentos que você tem hoje e quais conhecimentos você precisa adquirir para manejar essa propriedade de uma forma integrada.

Em média, quanto tempo leva essa transição?

Vou dar um exemplo. A gente está desenvolvendo o projeto de uma agrofloresta numa propriedade em Itu, que está na família há quarenta anos. Eles estavam até pensando em vender essa fazenda, mas a pandemia os obrigou a passar mais tempo nela. Isso fez com que olhassem para ela de outra forma. Eles ligaram querendo fazer um projeto pontual na casa, mas a conversa evoluiu e passou a ser sobre a propriedade como um todo. Estamos estruturando um sistema agroflorestal que será um novo sistema econômico para a família. Começamos a trabalhar com eles há seis meses, e agora eles estão lá praticamente diariamente construindo, montando a agrofloresta. Eu diria, então, que essa transição pode acontecer em uns seis meses, porque não é apenas um projeto de arquitetura. Uma coisa é idealizar um projeto, outra coisa é implantar. Na implantação de uma propriedade rural, as escalas são muito maiores, então as ações que você toma – a não ser que você seja uma pessoa com um poder aquisitivo enorme, e mesmo assim não é indicado fazer uma transformação tão brusca –, você começa aos pouquinhos. Você começa adaptando um sistema aqui, fazendo uma construção ali, regenerando uma nascente, redesenhando a estrada, restaurando a floresta. São vários projetos dentro de uma propriedade rural. É uma coisa orgânica. Porque o ideal é que você também cresça com o projeto, você também se transforme como pessoa e passe a entender o funcionamento do ecossistema. Não é como uma construção, que você entrega a chave na mão do proprietário e isso está finalizado.

Depois de apostar no boom urbano dos anos 70, você acha que o Brasil está reencontrando o seu interior, que é a própria essência desse país tão verde e natural?

Eu acho que o planeta está passando por isso, na verdade. Você vê em várias partes do mundo as pessoas voltando para o mundo rural e se interessando por ecologia, alimentação, na própria saúde, nas práticas naturais. É um movimento mundial e no Brasil poderíamos estar vivendo isso mais intensamente, especialmente se considerarmos o potencial que temos para abraçar isso como um estilo de vida, abraçar essa biodiversidade, como caminhos econômicos reais e viáveis, vivendo isso no nosso dia a dia. Mas, sem dúvida, acho que muita coisa mudou, e isso já está acontecendo.

Você sente como se houvesse um preconceito no Brasil com esse mundo rural? Um entendimento equivocado de que ele é menos desenvolvido e sem conhecimento?

Eu vejo que o mundo rural às vezes é tomado por um conceito um pouco marginal e alternativo. Acho que são estereótipos que a gente constrói e que precisam ser revistos. Porque, por exemplo, na nossa abordagem de trabalho, não tem nada de alternativo no sentido “hippie” da palavra, sabe? Trabalhamos de uma forma muito consciente, muito precisa, muito pé no chão. A gente olha para a natureza não somente através da ótica romântica, mas tentando entender o valor biológico dela, para a nossa sobrevivência, para a estabilidade do planeta. Talvez falte desmistificar o lado romântico disso e ver como uma coisa do nosso dia a dia mesmo. Eu vejo que as novas gerações estão chegando com outro olhar, com uma visão de muito mais naturalidade para esse assunto. Falar sobre natureza no dia a dia é normal, biologia não é uma disciplina à parte, é tudo que a gente vive. Então acho que isso deve estar cada vez mais integrado às nossas conversas, aos assuntos que a gente lê e pesquisa e entra em contato, na mídia, não só no setor de ciência do jornal, mas como um assunto que encontramos nas notícias, assim como cinema e arte.

Além da arquitetura vernacular, quais as principais referências para montar a Arquitetura Rural?

A arquitetura islâmica tradicional, com sua estética detalhista e diversidade de materiais, sempre me chamou a atenção. Em seguida, me deparei com a arquitetura islâmica rural e passei a estudar muito as estruturas feitas de terra. Como trazer conforto ambiental para construções no meio do deserto? Como captar e utilizar a água em ambientes extremos? Passei a estudar também a arquitetura indígena, que foi referência para um dos nossos projetos, a Cabana OCA; e a arquitetura dos inuítes, que vivem no ártico, seus iglus e como eles trabalham a questão térmica dentro de construções de gelo. Além dessas referências, a permacultura é uma base teórica fortíssima dentro do nosso trabalho, porque ela faz a integração das várias disciplinas no desenho do território e na construção de modelos de vida. Estudei também ecologia – ecologia pura, processos biológicos e processos hídricos. A verdade é que combinei vários conhecimentos que se prestam a entender como as pessoas de diferentes partes do mundo, fora das cidades, fora do ambiente pós-industrial, vivem, produzem seus alimentos, se organizam socialmente e constroem suas casas.

Quais são as principais tecnologias utilizadas nos projetos?

Do ponto de vista do planejamento, trabalhamos muito com desenhos de sistemas hídricos e tecnologias biológicas. Pensamos como a integração da vegetação com o relevo e com a água pode produzir um ambiente de qualidade; como o consórcio entre plantas vai contribuir no aumento e na potencialização do sistema agrícola, por exemplo – isso é uma tecnologia, no sentido de que é um entendimento de como esses componentes naturais se integram e potencializam esses espaços. Do ponto de vista construtivo, a gente procura muito trabalhar com tecnologias de construção de terra ou madeira. E no aspecto mais tradicional, utilizamos o ArchiCAD, trabalhando com o planejamento em 3D da propriedade. Fazemos muitos desenhos a mão, muitos registros fotográficos, muita análise de dados de satélite e estudos de referências bibliográficas.

No contraponto dessa ideia de tecnologia, há algum saber ancestral envolvido e praticado?

Muitos, pois fui aprendendo no dia a dia, estudando e conversando com as pessoas. Eu acho que você nunca aprende tudo na sua área de atuação. Pelo menos eu percebi isso trabalhando com arquitetura rural, que a gente é muito interdisciplinar e multidisciplinar. Buscamos constantemente referências da física, biologia, ciências agrárias, economia, ciências humanas. Não poderia dizer que há um saber que fez toda a diferença. Como sempre dizemos ao apresentar a Arquitetura Rural, ela é um design de sistemas integrados. São vários sistemas pensados de forma unificada e interconectada.

Entre os projetos, qual foi o mais difícil de ser implantado?

Certamente, o primeiro projeto foi um dos mais desafiadores. Eu estava num momento de tentar assimilar todo o processo. Apesar de saber a direção a seguir, ainda sentia uma insegurança sobre todas as ferramentas que precisaria. Além, é claro, de entender quais outros profissionais eu precisaria ter comigo para concretizar a visão de desenho integrado de uma propriedade. O projeto era o de uma propriedade rural de três hectares em São Bento do Sapucaí. Para um ambiente rural, é uma escala pequena, porém significa a transição de uma família que queria deixar a cidade para viver no campo. Quando começamos a desenhar o sistema, a área era um descampado com 30 mil metros só de passagem. Eu olhei para esse lugar e pensei, “nossa, como que a gente vai restaurar esse sistema? Como vamos criar o que eles querem – uma casa e uma pousada? Quais serão os valores dessa pousada? Qual será a experiência desse espaço?” A ideia foi construir um sistema agrícola que abastecesse a casa e a pousada, assim como uma área de reflorestamento que evoluísse para uma floresta natural. Nela, eles teriam uma área de manejo sustentável, em que viriam a utilizar a madeira de alguma forma, economicamente, no futuro. Planejamos o sistema hídrico, como a água seria captada, utilizada e reabsorvida através do sistema de esgoto. Abordamos a propriedade tanto na parte conceitual quanto na materialização da obra. No momento, estamos desenvolvendo um sistema agroflorestal para ser implantado numa região que vem passando por mudanças climáticas muito fortes, no interior de São Paulo. Atualmente, ele sofre com períodos de estiagem de seis meses e clima muito seco. O desafio desse sistema agrícola é como responder tanto às mudanças climáticas de hoje quanto às que virão. Ali, estamos trabalhando na modelagem da terra para captar a água da chuva no terreno, e a utilização de espécies que estejam adaptadas a cenários extremos. Em paralelo, pensamos no desenho social – quem serão as pessoas que vão cuidar dessa propriedade, com qual frequência e quais conhecimentos.

Onde se localiza a maioria dos projetos?

Temos um projeto no Tocantins, dois na Bahia e muitos aqui no Sudeste. Temos também um em Brasília, que foi fruto de um concurso.

Em um país com grandes diferenças econômicas, sociais e de pensamento como o Brasil, você acha que essa concepção de integração homem-natureza ainda é vista com preconceito ou desconfiança?

É uma pergunta difícil, mas eu acho que, talvez aqui, no Sudeste, tenhamos uma abertura maior para essa ideia. É possível que em outras regiões isso seja conversado mais como uma prática ancestral, ligado, quem sabe, ao fazer dos antepassados. Sinto que o Sudeste aposta nessa informação de forma mais midiática, e é provável que a concentração de poder aquisitivo ajude a levar a ideia adiante, com pessoas adquirindo propriedades e criando esses empreendimentos nos últimos anos.

A Arquitetura Rural já pensou em operar fora do país?

Sim, algumas vezes. Sempre comentamos um dado interessante, que é o de que as cidades e centros urbanos ocupam 3% do planeta. É um dado chocante, porque, no nosso mapa mental, as cidades ocupariam tudo, mas, no mundo real, as áreas não urbanizadas são a vasta maioria do território terrestre. Nós entendemos ser um desafio fundamental a restauração desses espaços, porque são mais de 2 bilhões de hectares degradados no mundo, algo maior que a América do Sul. E quando me refiro a degradados, quero dizer territórios em processo de desertificação, com quebras do ciclo hídrico, quebra do ciclo dos nutrientes, territórios em que as pessoas precisam migrar para sobreviver. Por ser uma profissão essencialmente multidisciplinar, a arquitetura precisa assumir para si a responsabilidade de participar de projetos que promovam uma melhora nos ambientes e na qualidade de vida das pessoas. Eu vejo a Arquitetura Rural atuando na restauração de territórios e na construção de modelos de vida mais saudáveis e mais compartilhados, colaborando um pouco para a harmonia e a felicidade de todos.

Além dos projetos que realiza, a Arquitetura Rural também ministra cursos. Como eles funcionam?

Começamos a dar cursos em 2017, em parceria com o Instituto Terra. O Instituto Terra é a ONG do Sebastião Salgado, em Aimorés, que trabalha na revitalização e restauração da antiga fazenda da família. O instituto tem duas frentes. A produção de mudas para a restauração de nascentes na região — e eles têm um programa ambiental maravilhoso de conscientização da atuação nas propriedades da região — e uma frente educativa, que conta com um programa chamado NERE (Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica). Nessa frente, trabalham com aproximadamente trinta adolescentes durante um ano. É um programa em que eles ficam praticamente num internato, morando no Instituto Terra, e aprendem sobre diversos assuntos, como ecologia, agricultura, planejamento. Fazemos parte oferecendo um módulo de ensino sobre planejamento. A partir disso, começamos a oferecer cursos aqui em São Paulo também, na Escola de Botânica, e em algumas outras instituições parceiras. Normalmente, são workshops ou cursos de dois dias. No ano passado, realizamos um curso online chamado Introdução ao Planejamento de Propriedades Rurais. Ele é voltado para o público geral, interessado em aprender sobre o tema. Esse ano vamos lançar a segunda edição.

Saiba mais sobre a Arquitetura Rural

Após séculos de guerras, revoluções e disputas territoriais, que culminaram em nada menos do que no terror da 2a Guerra Mundial, a Europa parecia ter finalmente encontrado um caminho para o continente. Mesmo os desafios pontuais, representados tanto pela polarização da Guerra Fria quanto pela ascensão constante de grupos nacionais separatistas, não desmobilizaram a convicção em um projeto chamado União Europeia.

Diante de um período de bonança econômica, paz política e bem-estar social, a Europa começava a desconhecer a possibilidade de mudanças profundas na sua estrutura, quando o século XXI bateu à porta. Nele, o desafio inédito de lidar com o fluxo migratório de milhões de pessoas, oriundas em sua maioria da África e do Oriente Médio, em busca de melhores condições de vida.

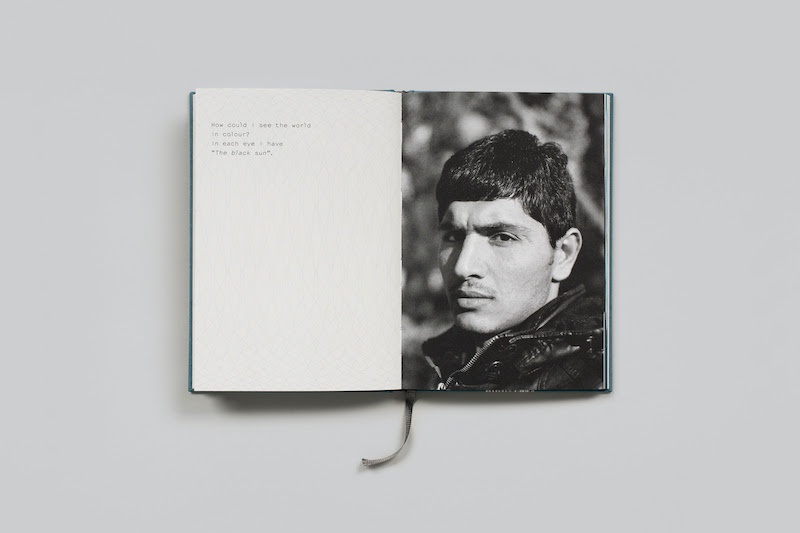

Nesse contexto, Passport, do fotógrafo François-Marie Banier, é uma experiência de dar voz a essas pessoas, que são facilmente transformadas em números quando desembarcam nas fronteiras da Grécia e da Itália.

Conhecido no mundo cultural francês como escritor, ator e dramaturgo, Banier retrata os imigrantes nas ruas de Paris, de forma a evocar uma atualização visual e contemporânea de Os Miseráveis (1862), o romance clássico do seu compatriota Victor Hugo.

Concebido de forma a simular um passaporte, o livro se propõe justamente a denunciar o apagamento da individualidade daqueles que deixaram para trás suas identidades para recomeçar. A abertura, extraída da peça de Sófocles, Édipo em Colono, introduz a condição do estrangeiro, dando o tom para os versos livres de Atiq Rahimi. Escritor e cineasta afegão, Rahimi ilustra as fotografias reproduzindo a sua experiência como imigrante, após fugir de Cabul durante a guerra, nos anos 80.

Medo, preconceito, incertezas, peregrinação e busca por dignidade são alguns dos temas entregues ao caráter lírico de Rahimi. Se a experiência pessoal do afegão busca reconstituir o desejo e os sentimentos dos refugiados em território europeu, a nota final revela, por sua vez, o caráter contraditório da condição da própria Europa.

Assinada por Banier, o trecho final relembra o momento em que François se questiona sobre quem seriam esses homens, que, da noite para o dia, começaram a surgir nas ruas de Paris, ora na Place de la République, ora em frente à estação Gare de l’Est, e por vezes nas margens do Canal St. Martin. Quem são eles que ousam modificam o cenário desta França? Espelho de um continente fragmentado, em que franceses têm avós do norte da África; italianos, raízes austríacas; e alemães são filhos de turcos e húngaros, o espanto do autor está no próprio ato de ainda espantar-se com as próprias questões.

Esses homens somos nós.

Passport

de François-Marie Banier

Steidl, 2020

72 páginas

www.steidl.de

O Nordeste chega para ser realidade, desta vez na voz de Juliana Linhares. Mais conhecida como vocalista do grupo Pietá, a cantora estreia o seu primeiro álbum solo, Nordeste Ficção. Além de carregar a originalidade característica de Juliana, o projeto autoral busca resgatar as raízes de um nordeste afetivo, desapegado de estereótipos. Na conversa a seguir, Juliana nos conta a experiência de lançar o primeiro álbum, as suas principais influências e a sensação de trabalhar com nomes como Zeca Baleiro, Tom Zé e Chico César.

Mesmo tendo uma trajetória musical como vocalista da banda Pietá, como tem sido a experiência de encarar a estreia de Nordeste Ficção, o seu primeiro álbum solo?

Um disco solo é um aprendizado diferente. Já fiz alguns discos e, ao mesmo tempo que tem um lado que é rico, da troca, de não fazer as coisas sozinho, tem também o lado de você às vezes passar por cima de um desejo seu pelo coletivo. No disco solo, eu tentei ouvir muito os meus desejos e o que eu queria. Sempre fui uma pessoa muito da ideia do colaborativo, do trabalhar em conjunto, e eu não deixo isso de lado, mas eu quis muito olhar para mim, para a força que estava gritando aqui dentro, como eu me potencializo como artista através da minha voz e da minha música. Eu queria que isso fosse fluido, que me sentisse firme nas coisas que eu estava escolhendo. Então eu acho que está sendo muito interessante, porque você se conhece muito depois que o disco sai. E é muito rico o retorno, porque você não sabe muito bem quem você é quando o disco é lançado. Você vê que uma música ou outra é boa, mas não sabe muito bem como o todo vai soar. A escolha de realmente lançar um álbum inteiro traz isso, do olhar para a dramaturgia, para a obra, para uma história que você conta sem saber como vai chegar. E está sendo muito interessante ver minha história e minha trajetória chegando nas pessoas, sendo ouvida, compreendida e questionada.

A parceria com Zeca Baleiro resultou no single Meu amor afinal de contas, uma composição intensa, tomada por uma atmosfera lírica e teatral. Como essa música antecipa e dialoga com o álbum?

Eu acho que essa música antecipa o álbum, trazendo um compositor e artista nordestino que agregou à música brasileira uma obra que quebrava, e quebra, estereótipos da música tradicional nordestina. Então era uma coisa que eu queria. E a gente apostou numa composição que fosse mais densa, mais lírica mesmo, mais orquestral. Tem uns arranjos de cordas. Eu queria quebrar uma expectativa, também, de abrir um disco com uma música que já remete diretamente a uma imagem de um Nordeste que é mais estereotipado. Além, claro, de querer contar com o Zeca, que é um cara que tem um grande público e poder de abrir caminhos para o disco. Tudo isso ao mesmo tempo. O clipe, da mesma forma, veio nesse desejo de trazer um roteiro poético que construísse imagens diferentes das tradicionais remetidas pela ideia de Nordeste.

Tom Zé, Chico César e Carlos Posada também estão presentes no álbum. Como essas parcerias foram pensadas e aconteceram?

O Pousada é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande há muitos anos. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu busquei. Em 2019, eu estava numa crise de garganta, perdi a voz, no meio da gravação do disco de Iara Ira, e mandei uma mensagem para o Pousada dizendo, “preciso fazer meu disco, preciso de um ponto de partida, estou querendo ouvir canções, você tem alguma coisa?” E ele me mandou umas canções e, entre elas, estava “Bombinha”, que é a música que abre o disco, não à toa. Foi a música que realmente abriu meu desejo com mais segurança, sabe? “Bombinha” foi a primeira música que eu escolhi desse repertório todo. Quando eu ouvi, eu disse “é isso”. É isso que eu quero cantar. E ela me deu um futuro. O Tom Zé veio através do Marcus Preto, que é diretor artístico do disco. Quando a gente conversou, ele teve a sensibilidade de sugerir, a partir da minha vivência na música e como atriz, uma canção. Ele falou: “Juliana, lembrei de uma coisa. A gente encontrou no rolo de fita do Tom Zé de 1972 essa música”. Quando eles fizeram um disco juntos, acho que foi o Vira Lata na Via Láctea, ele falou que o Tom Zé não curtiu a letra da música e preferiu mudá-la. E o Marcus chegou para mim com a letra original e falou: “eu acho que você devia gravar essa”. Eu ouvi e falei “caramba, que curioso, interessante isso, bate, gosto”. E o Tom Zé, para mim, era um símbolo tropicalista muito rico para essa desconstrução do estereótipo nordestino também. E aí eu juntei tudo. O Chico César é um cara que eu amo, admiro muito. Escutei Chico minha vida inteira. Meus pais, meu irmão, todo mundo que conheço é fã dele, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo como alternante da Laila Garin em A Hora da Estrela, que estava em cartaz aqui no Rio, e o Chico fez a trilha toda da peça, inédita. Assim fui me aproximando dele, acompanhando mais de perto. O Chico já participou de músicas do Pietá também, então é uma pessoa que me inspira politicamente, poeticamente e no ofício da composição. Eu acompanhei o Chico durante a pandemia, e ele quase todos os dias postava um vídeo com música nova. E eu achei aquilo genial. Pensei “cara, vou escrever para ele, já que ele faz uma música por dia, quem sabe ele joga duas aí para mim, com as minhas letras?” E rolou. Foi muito legal.

Quais as principais influências que você levou durante a produção de Nordeste Ficção?

Eu acho que a música nordestina – digamos assim, quebrando esse estereótipo mas se utilizando dele – dos anos 70, Amelinha, Belchior, muito Alceu Valença, Elba e Zé Ramalho, Ednardo. Desde uma coisa mais Geraldo Azevedo, “Talismã”, mais mística, mais moura, até “Frevo Mulher”, da Amelinha, que eu queria no Nordeste Ficção, na música-tema. Então essas são as referências principais do disco. Abrindo para outras possibilidades, essas são referências que quando ouvia queria me transportar pra esse lugar. Queria lembrar disso em mim, desse fazer de Nordeste rock’n’roll, Nordeste quente.

“Eu gostaria de trazer um Nordeste cada vez mais amplo na cabeça das pessoas”

O que podemos esperar do novo álbum e como ele retrata Juliana Linhares em sua versão solo?

Eu acho que o disco é um convite a um diálogo sobre a invenção do Nordeste. Era o que eu queria, que o disco abrisse uma fresta, uma porta, para a gente conversar. Não que ele resolvesse alguma questão. Eu não me proponho a isso. Mas eu queria que o disco fosse uma brasa, sabe? Para a gente assoprar a fogueira dessa discussão sobre a invenção do Nordeste, para que as pessoas hoje possam, cada vez mais, olhar o Nordeste como um lugar múltiplo, rico, profundo, menos superficial e estereotipado, como a gente vê ainda hoje se repetir nas discussões, no imaginário. O nordestino ainda é visto de uma forma muito estereotipada, e às vezes muito inferior, e ainda submissa. Então eu queria que o disco fortalecesse a discussão sobre a pluralidade e a quebra desse estereótipo, lembrando que a região é uma invenção e, se ela é uma invenção, ela não existe. Mas ao mesmo tempo existe, não de uma criação natural, não fruto da natureza, e sim de uma escolha geopolítica mesmo. Fronteiras são escolhas políticas da humanidade, assim como os preconceitos. E eu queria que o disco abrisse um pouquinho essa luz na cabeça de quem fosse ouvindo, de quem fosse vendo a capa, “caramba, vamos ouvir, vamos pensar um pouquinho”. Eu gostaria de trazer um Nordeste cada vez mais amplo na cabeça das pessoas. E eu, como versão solo, estou ainda descobrindo. No meio dessa pandemia, tudo que eu queria era poder fazer show com o disco. Não vejo a hora de poder me colocar à disposição do público mesmo, da troca, do calor. Quero poder potencializar essa discussão a partir da minha presença, ao longo da minha trajetória solo. Essa discussão do Nordeste ficção, “Nordeste nunca houve”, como disse o Belchior.

Reprodução: Filipe Berndt

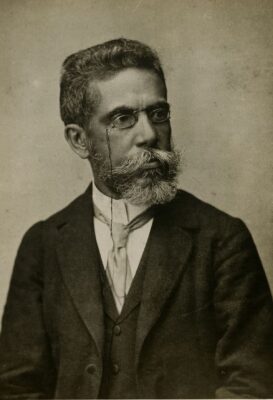

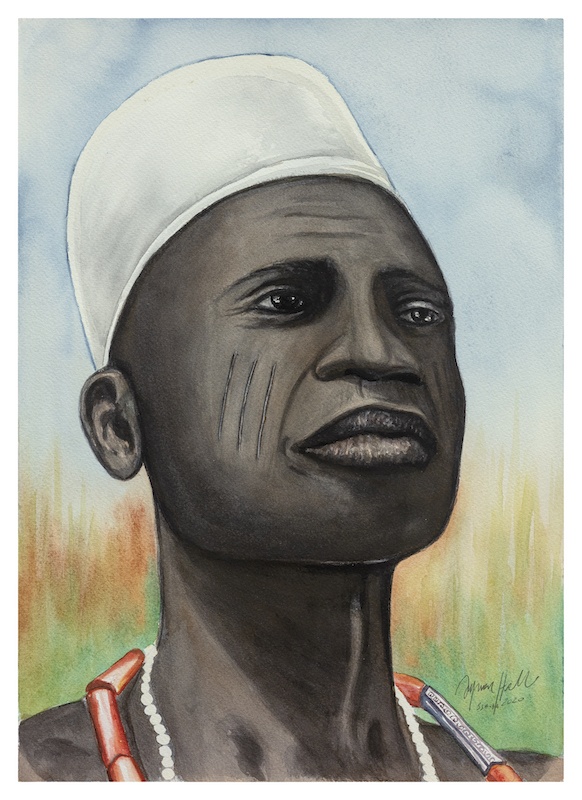

Pinacoteca de São Paulo inaugura exposição destinada a revisar a narrativa de artistas colocados à margem da história

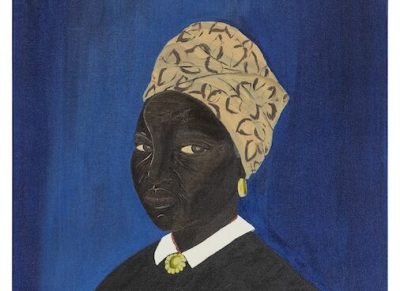

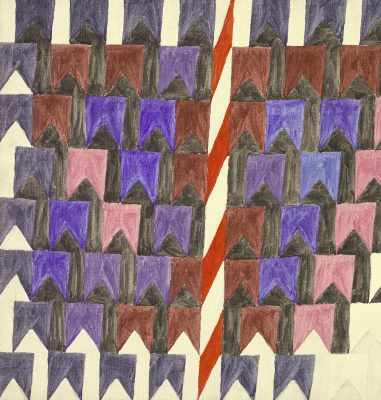

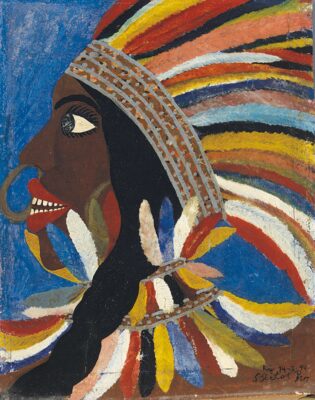

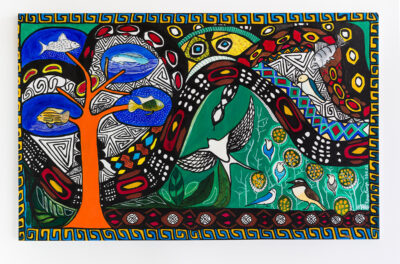

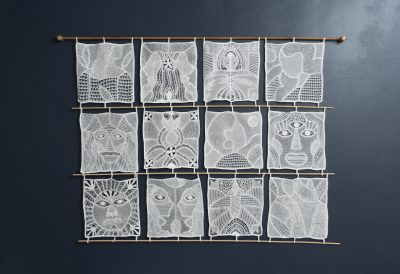

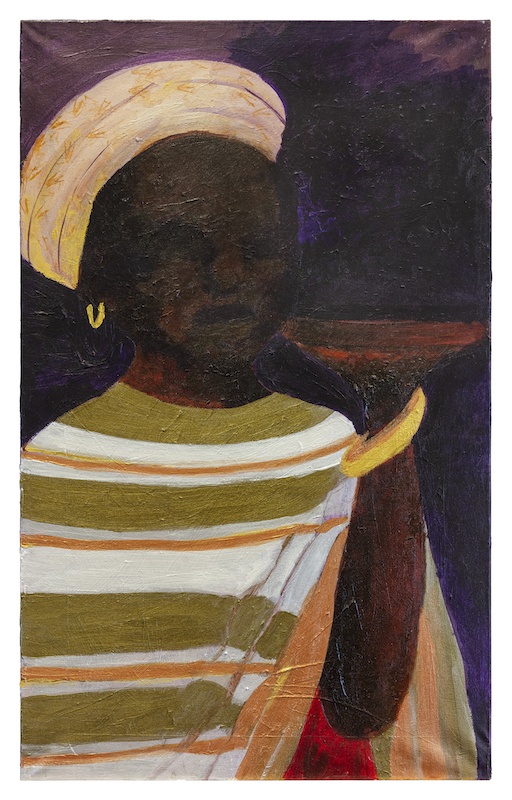

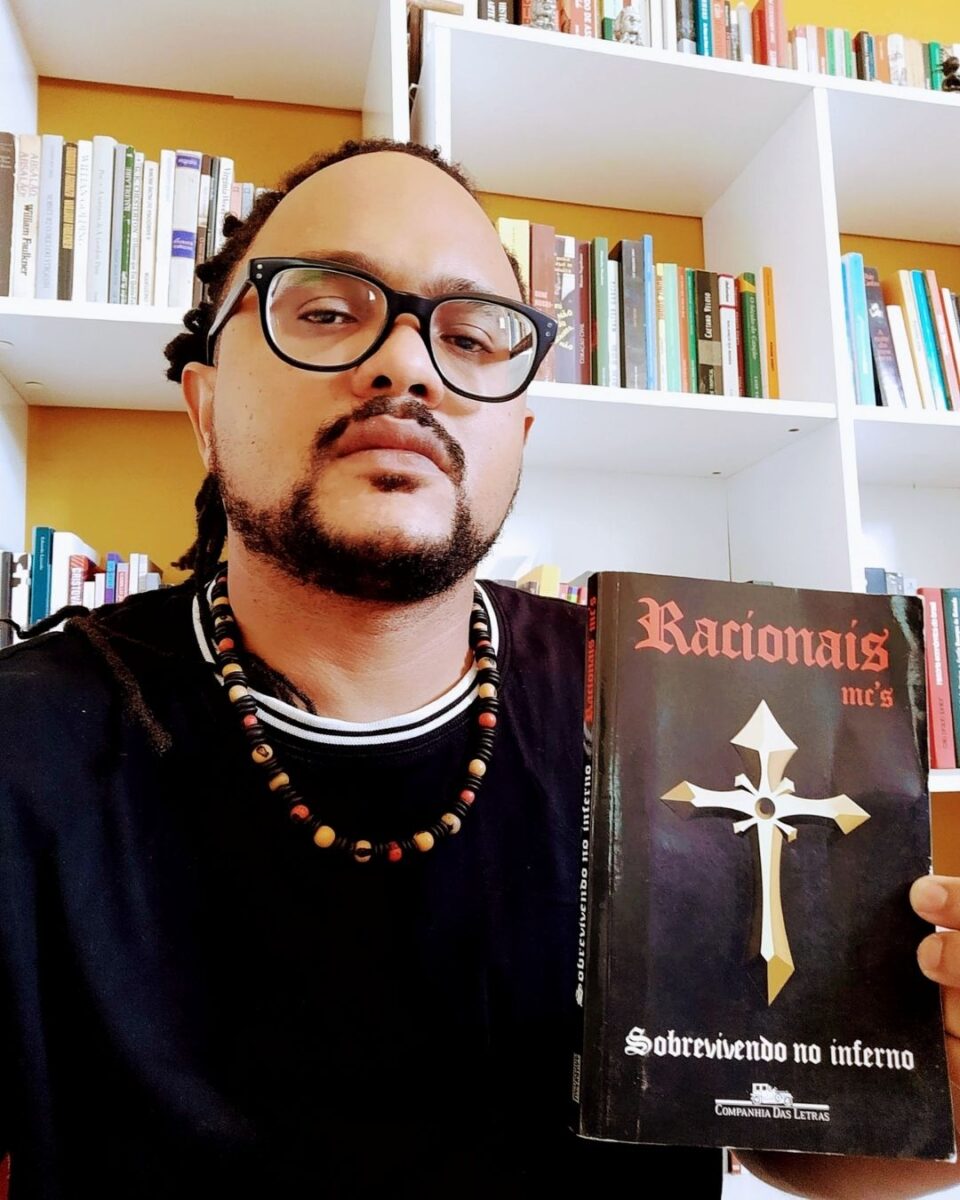

Em cartaz a partir do início de maio, Enciclopédia Negra marca um momento importante na trajetória da Pinacoteca de São Paulo. Inspirada no livro homônimo de Flávio Gomes, Lilia M. Schwarcz e Jaime Lauriano, a exposição atua como um desdobramento do projeto editorial, ampliando o debate acerca de narrativas mais diversas e inclusivas.

A mostra apresenta 103 trabalhos inéditos, concebidos por 36 artistas contemporâneos, a partir das 550 biografias negras presentes no livro publicado pela Companhia das Letras, no início do ano. Organizada a partir de seis eixos temáticos — Rebeldes, Personagens atlânticos, Protagonistas negras, Artes e ofícios, Projetos de liberdade e Religiosidades e ancestralidadesproposta não apenas recupera, dentro das possibilidades, parte da invisibilidade social causada a nomes apagados ou nunca registrados na história cultural brasileira, como serve de manifestação dos interesses atuais da curadoria e de uma política mais heterogênea para constituir o acervo da instituição.

Para falar sobre esses assuntos, conversamos com o pesquisador e autor do livro , Jaime Lauriano, e a curadora da Pinacoteca, Ana Maria Maia.

Como nasceu a ideia da exposição Enciclopédia Negra e como se deu o processo de transportar o conteúdo do livro para o espaço da Pinacoteca?

Jaime: A ideia de realizar uma exposição com os retratos produzidos para a Enciclopédia Negra acompanha o projeto desde seu início, pois mesmo antes de pensarmos em quem convidaríamos para retratar os biografados, eu, a Lilia Schwarcz e o Flávio Gomes já sabíamos da importância de exibir as obras originais. Porém, ainda não tínhamos um formato que nos agradasse, porque não gostaríamos que as obras integrassem o acervo de um museu privado, ou então que o conjunto fosse desmembrado em diversas coleções particulares. Nosso maior receio era que se tornasse impossível a realização da exposição completa no futuro. Como sou conselheiro da Pinacoteca e conheço de perto o importante trabalho de renovação do acervo, propus que, junto aos artistas, doássemos os retratos para o acervo da Pinacoteca e montássemos uma exposição para mostrar a importância dessa doação para a história da Pina. Por isso, o que pode ser visto na exposição não é a simples conversão do conteúdo do livro em um espaço expositivo. O que se vê ao adentar as 3 salas destinadas à mostra é a ação conjunta de muitas pessoas que trabalharam arduamente para fazer, mais que uma exposição, uma importante intervenção na história da arte brasileira.

Ana Maria Maia: A Pinacoteca tornou-se parceira da enquanto a escolha de artistas e o comissionamento de obras estavam sendo planejados. Esse processo criativo resultou em 103 obras em diversas linguagens a serem doadas pelos artistas para o museu. Diante do conjunto, discutimos algumas premissas para iniciar a curadoria da exposição. Pensamos que, contrariando a lógica alfabética do livro, seria interessante agrupar as obras em núcleos temáticos, que enfatizassem aspectos e permitissem aos visitantes acessarem histórias de vida e luta afins, mesmo que muitas vezes ocorridas em momentos e lugares bem diferentes. Também pareceu imprescindível preservar o teor literário e discursivo da e, para isso, editamos pequenos verbetes que apresentam as personagens e podem ser vistos logo abaixo das obras. Por fim, destacaria o modo como procuramos aproximar a coleção que chegou com a Enciclopédia Negra (a dita Pinacoteca Negra) com obras que já pertenciam ao acervo do museu. Criamos uma sinalização gráfica para marcar as salas de exposição de longa duração com a presença de artistas biografados pelo projeto. Ainda para situar artistas biografados, e para estabelecer relações mais próximas deles com os núcleos curatoriais, trouxemos para as salas de exposição temporária estudos de Sidney Amaral e esculturas de Mestre Didi e Rubem Valentim. Além dessas obras, destaco a opção por mostrarmos a obra , um comodato do Museu Paulista, com autoria desconhecida, feita no século XIX, quando dificilmente uma pessoa com esse perfil de gênero e raça era retratada individualmente. A pintura apresenta uma mulher negra cuja caracterização mistura vestes de mulheres brancas de elite a colares de matriz africana e afro-brasileira. Apesar da natureza afirmativa da imagem, a autoria desconhecida faz perceber como as estruturas sociais e artísticas podem ter mantido essa identidade invisível por tanto tempo. Essa invisibilidade é muito significativa para se pensar a que contexto e herança se dirige um projeto como a Enciclopédia Negra.

A exposição exibirá um conjunto de 103 obras, de um total de 550 personalidades negras registradas no livro. Em que consistiu o desafio de realizar esse recorte e qual foi o critério utilizado para tal?

Jaime: Nosso principal desafio foi conseguir reduzir uma lista gigante, que conta com maravilhosas narrativas, para uma lista um pouco menor. Para isso, tivemos que adotar alguns critérios, que conduziram o recorte que podemos ver na exposição. Eu vou elencar, aqui, os principais critérios que utilizamos para escolher os biografados que seriam retratados. O primeiro deles foi escolher biografados que não possuíssem retratos, ou que, se possuíssem, não condiziam com a sua história de vida. Outro critério que adotamos foi buscar um equilíbrio de gêneros, porque queríamos, sempre que possível, fugir da obviedade de nomes – e por que não dizer de representações? –, da história do povo negro no Brasil. Mais um critério que posso destacar foi mostrar a complexidade das histórias da população negra brasileira; por isso escolhemos retratar diversas lutas, diferentes profissões e múltiplas formas de existência.

As obras são assinadas por 36 artistas contemporâneos. Como se deu a escolha desses nomes? É possível pensar um diálogo uniforme entre as obras ou cada artista produziu de forma independente?

Jaime: Desde o princípio do projeto, a descentralização do eixo Rio-São Paulo foi um dos fios condutores tanto para a escolha dos biografados retratados quanto para a escolha dos e das artistas que os retratariam. Por isso, pesquisamos em diversas fontes (mídias sociais, exposições, publicações e perguntando para nossos pares) nomes de artistas negros e negras de todas as idades e níveis de inserção no circuito institucional de artes e, principalmente, que residissem e trabalhassem fora do eixo. A partir disso, reunimos informações de diversos artistas e começamos a fazer uma conta que, no final, equilibrasse gênero, localidade, idade e inserção no circuito institucional de artes. Com isso, chegamos à lista de 36 artistas que compõe tanto o livro quanto a exposição .

Outro ponto importante de destacarmos aqui é que a escolha dos biografados retratados pelos 36 artistas se deu a partir do cruzamento da história da personalidade retratada com o trabalho e a história de vida do ou da artista retratante. Essa foi uma escolha curatorial; queríamos que a obra fosse produzida a partir do impacto desse encontro, pois assim o resultado seria um retrato com afeto (no sentido de produzir afetos múltiplos). Por isso, mesmo sendo 103 obras únicas e distintas entre si, podemos traçar alguns diálogos que norteiam toda a exposição/coleção. E o mais importante deles é que, em sua grande maioria, as obras refletem, também, a história de quem produziu uma imagem sobre a história de outra pessoa negra.

Talvez a principal diferença entre o livro e a exposição esteja no método de apresentação das biografias. Enquanto o livro segue a ordem alfabética, a exposição optou por seis eixos temáticos. Como esses temas se articulam e que história sua disposição pretende revelar ao público que visitar a ?

Jaime: Eu não diria que a divisão por núcleos seja uma diferença entre o livro e a exposição, pois todo o projeto foi pensado a partir desses núcleos. Porém, por se tratarem de mídias diferentes, a exposição e o livro têm particularidades que são impossíveis de serem replicadas. Por isso fica a percepção de que existem diferenças gritantes entre uma e outra. Falo isso porque o projeto se desdobra em diferentes frentes, e sempre que isso acontece todos os envolvidos pesquisam a fundo as particularidades de cada mídia que vamos trabalhar. Pegando como exemplo o que você apontou na sua pergunta, a é organizada alfabeticamente no livro, pois é assim que as enciclopédias são organizadas. Porém, ao expandirmos o conteúdo do livro para uma sala expositiva, tivemos que pensar como trazer uma outra forma de leitura para o conteúdo produzido, pois aqui o protagonismo é das obras originais. Por isso, precisamos, além de evidenciar os núcleos (que estão presentes no livro nos apontamentos de leitura ao final de cada verbete), adaptar os verbetes para textos que pudessem ser lidos em uma exposição. Essas e outras adaptações tornam o projeto um organismo vivo, que se molda ao mesmo tempo que transforma as estruturas com as quais se relaciona. Assim, constrói, a cada novo desdobramento, diversas possibilidades de contar e escrever a História do Brasil.

Nos últimos anos, a Pinacoteca, os museus e os agentes culturais como um todo estão fazendo sua parte para interromper e reparar uma história de invisibilidade evidente. De que forma podemos pensar a como um novo momento na trajetória da Pinacoteca em termos de exposições futuras, aquisição de acervo e formação de público?

Ana Maria Maia: Não sei se a reparação é tão simples e imediata assim, mas encarar o problema do racismo e do colonialismo nas diversas instâncias da sociedade brasileira é urgente, e cabe às instituições culturais fazer os movimentos que estiverem ao seu alcance, tanto na programação quanto nas suas estruturas de trabalho e poder decisório. A Pinacoteca tem vivenciado essa reflexão, o que envolve também pensar a história da instituição e o perfil do seu acervo. A gestão de Emanoel Araújo, entre 1992 e 2002, teve um papel fundamental na busca por representatividade negra. Nos últimos anos, criar bases para confrontar a prevalência da branquitude voltou a ser uma missão central do museu. Isso envolve refutar hegemonias, revezar vozes e paradigmas, tornar cotidianos não só a temática e tampouco só as obras, mas artistas, pensadores, curadores negros e negras, indígenas. A nova exposição de longa duração do acervo do museu, inaugurada em 2020, conta com obras de 26 artistas afro-brasileiros, enquanto a anterior só tinha 7. Apesar de ainda tímido em relação à presença de artistas brancos, esse número já é resultado de diversos esforços que a Pinacoteca tem feito e continuará a fazer. A programação de 2022 terá maior protagonismo de artistas negros, por meio de um projeto no Octógono e uma individual na Pina_Estação, de artistas cujos nomes ainda serão divulgados.

A mostra e a doação darepresentam um aporte muito importante para essa construção institucional. Ao trazer obras de 36 artistas negros e negras que, em grande parte, ainda não constavam no acervo do museu, o projeto cria uma intervenção imediata nessa representatividade. Para além dos números, o faz enfatizando um caráter coletivo, as possibilidades de articulação de artistas de diferentes gerações, regiões e circuitos. A rede, isso que chega ao museu junto com a , fica posta como uma estratégia contundente para se lidar com problemas de ordem estrutural, como a necropolítica e as diversas formas de invisibilização das populações negras e indígenas no Brasil.

Exposição N

Pinacoteca de São Paulo

01.05.21 a 08.11.21

Curadoria: equipe do projeto e da Pinacoteca de São Paulo

Mais informações: www.pinacoteca.org.br

“A mais enxuta e gratificante crônica sobre a Paris da Geração Perdida”

Gerald e Sara Murphy foram um casal de expatriados americanos que se mudou para a França, após a Primeira Guerra Mundial. No Velho Mundo, tornaram-se o centro da boemia e da vida cultural do período de grande efervescência dos anos 20, os chamados “anos loucos”.

O casal vivia cercado de pintores, músicos e escritores. Entre eles, F. Scott Fitzgerald, seu hóspede mais assíduo, que se inspirou no casal para compor os protagonistas de “Suave é a noite”, publicado em 1934. Além do escritor e de Zelda Fitzgerald, as reuniões dos Murphys recebiam Cole Porter, Hemingway, Picasso — que retratou Sara em uma de suas pinturas —, Léger, Gertrude Stein, Cocteau e Satie como convidados assíduos.

Entre 1921 e 1929, Gerald produziu 14 pinturas de objetos cotidianos, como lâminas de barbear, as engrenagens internas de um relógio e naturezas mortas de arestas duras e estilo cubista. Hoje, restam apenas 7 obras espalhadas pelo mundo. As outras, nunca mais foram vistas. Alguns dizem que sumiram durante a Guerra, outros que o próprio artista se desfez delas.

Nos anos 1960, pouco antes da morte de Gerald, seu trabalho foi reavaliado: de rejeitado artista bon-vivant, tornou-se precursor da Pop-art, pelo trabalho com temáticas da cultura pop, como os elementos mundanos, inspirados tanto nos comerciais de produtos americanos quanto na estética do design publicitário.

A história desse casal fascinante é contada — e um pouco romantizada, é claro — no delicioso livro Viver Bem é a Melhor Vingança, de Calvin Tomkins. Segundo o jornalista Sérgio Augusto, Calvin Tomkins escreveu nada menos que “a mais enxuta e gratificante crônica sobre a Paris da Geração Perdida e seu mais glamouroso casal de expatriados, Gerald e Sara Murphy”.

Alguns momentos nos marcarão mais do que outros. No caso de Lila, a cantora e compositora amapaense radicada no Rio de Janeiro produzia o seu primeiro disco, depois de uma série de e EPs nos últimos anos, quando a maternidade surgiu de forma a arrebatar qualquer prioridade. Neste instante, percebeu que não havia outro caminho senão o de recomeçar do zero, incorporando a experiência pessoal como matéria artística.

Destaque do cenário musical brasileiro desde o Prêmio Multishow, em 2015, quando figurou como artista revelação, Lila lança com Puérpera o seu aguardado álbum solo. Com produção de Diogo Strausz e Tomás Tróia e participações de Letrux e Ana Lomelino, o disco chega acompanhado de um zine digital, para complementar visualmente a proposta de um intenso percurso sonoro nas transformações do corpo e da alma. Ou, como Lila mesmo descreve a energia deste trabalho: “Puerpério é a vivência do luto da mulher que você era e nunca voltará a ser”.

Leia a seguir a conversa que tivemos com Lila sobre o processo criativo de Puérpera, e com Pepe Garcia, parceiro na concepção do zine.

Escute Puérpera aqui e leia o zine aqui.

“Sei que trago no corpo e na alma tudo que aprendi nesses três anos”

Como você enxerga o papel do feminino em Puérpera?

O Feminino é o princípio e o fim desse disco. A musa inspiradora e a arte criada. A fagulha e as cinzas. Uma tentativa minha de capturar, em forma de música e depois imagem, provas internas irrefutáveis da existência do númem Feminino Selvagem.

Você abriu mão de um um álbum que estava preparando para começar Puérpera do zero. Em que momento sentiu que abordar a maternidade e uma experiência tão pessoal seria o material que daria forma ao seu disco de estreia?

Eu estava já mergulhada na feitura de um disco, ou seja, imersa em processos criativos, quando me vi cercada de inspiração e sensações que precisavam ser transmutadas de alguma forma. Foi inevitável e imperativo que fosse sobre isso, e só sobre isso, o disco. Nada mais me dava tesão para criar e o que tinha feito até então já não tocava fundo a minha alma. Fazer arte pra mim é sobre dar vazão e transbordar o que tem te preenchido internamente. Um registro poético sobre o estado da sua alma naquele momento. É sobre o presente.

Como nasceu a ideia de convidar a Letrux e a Ana Lomelino para participarem do álbum? Como se deu o processo de trabalharem juntas?

Queria muito ter outras vozes femininas nesse disco. Ampliar as mulheres, suas falas e ideias dentro desse universo que eu estava propondo. Letícia e Ana sempre foram inspiradoras e muito poderosas para mim. Duas mulheres que, com sua autenticidade pessoal e artística, me moviam criativamente a cada show e troca que eu tinha com elas. Os processos foram todos à distância, mesmo antes da pandemia. No caso da Letícia, mandei a base musical para ela e expliquei um pouco do que eu estava fazendo no disco e ela me devolveu já com melodia e letra de um grande pedaço da música, fomos ajustando juntas até o fim da forma que está no disco. Já a Ana, fui trocando com ela ao longo do disco. Chamei ela para ser parceira em Lunação, mas quando mandei as idéias que eu tinha de letra e melodia ela me disse “essa música tá linda, mas já está pronta”. Continuamos trocando até que tive a ideia de que ela fizesse um texto para abrir a música da Letícia para que ela pudesse declamar. A primeira ideia que ela me mandou já foi essa revelação poética linda que está no disco.

A composição das letras foi surgindo aos poucos, durante as gravações, ou foi um processo intensivo, vindo diretamente do que estava acontecendo na sua vida?

Cada música teve seu processo e nasceu de um jeito, mas esse disco teve uma peculiaridade em comum muito desafiadora. Como já estávamos em estúdio produzindo outro disco, Diogo me propôs de começarmos as canções pelas bases musicais para que eu compusesse em cima delas. Seria uma forma de continuarmos com a mão na massa e eu poder, ao longo das minhas vivências, ir transformando tudo aquilo nas canções. Tomás e ele foram então estruturando toda parte de harmonia e beats e depois de algumas trocas e alguns dias de estúdio eu estava com umas sete bases para criar em cima. Um jeito novo pra mim de compor que acabou ressoando com toda aquela novidade de sensações e vivências. Claro que houve momentos difíceis em que achei que não fosse conseguir, mas os momentos recompensadores em que criei melodias e letras que traduzem exatamente tudo o que eu estava sentindo me fortaleceram como artista.

Os produtores Diogo Strausz e Tomás Tróia estiveram com você desde o início do projeto? Qual foi a contribuição deles para o resultado final?

Sim. Assim que decidi que ia começar meu primeiro disco com algumas canções que eu já tinha prontas, chamei o Diogo, que tinha acabado de se mudar para São Paulo, e ele achou que Tomás somaria muito bem para nossos processos. A amálgama criada por Diogo, Tomás e eu fez o disco ser o que é. Trocamos muito em relação às estéticas musicais e referências que eu gostaria que estivessem presente e eles, com suas sensibilidades, foram traduzindo e produzindo toda a parte musical para que eu pudesse criar as canções em cima. Algumas músicas eu interferi mais como em Puérpera e outras, eles não interferiram em quase nada como Criadora, mas a grande maioria das faixas já estavam bem próximas da versão final que está no disco. Pensando em retrospecto agora, acho que a principal contribuição deles foi terem tido calma e respeito para esperar esse disco acontecer. Foram quase 4 anos para o álbum ficar pronto e ser lançado e acho que o tempo foi fundamental para que ele fosse amadurecendo sem pressa e viesse ao mundo no tempo certo.

Puérpera chega acompanhado de um zine digital, do qual você assina a direção criativa junto ao Pepe Garcia. Além do evidente trabalho conceitual vigoroso e do diálogo com a natureza e o selvagem, como se deu o processo de criação e produção desse material visual? Quais foram as principais referências?

O disco ficou pronto no início do ano passado e seguramos seu lançamento por causa da pandemia. Mesmo pronto ele continuou amadurecendo dentro de mim. A pandemia possibilitou também um encontro entre a minha artista e a do meu companheiro. Eu e Pepe ficamos isolados na roça numa espécie de residência artística e nos jogamos nas experimentações sem pretensão de nada em especial. Com o tempo nossa linguagem foi amadurecendo, chamei Rachel Sioli, estilista, e minha irmã, Malu von Kruger, que é figurinista e carnavalesca, para trocarmos e produzirmos alguns figurinos com tecidos de carnaval que já tinha. Nossa ideia era produzir imagens simbólicas para criar um repertório que desse conta dos universos poéticos das músicas.

Pepe Garcia: Apesar da criação da zine ter sido feita muito em conjunto, ela estava totalmente a serviço da mensagem da Lila. Ou seja: quanto mais estivesse potencializando a mensagem do álbum, mais potente ela seria. Como convivo muito com a Lila, sei de todas as camadas que estão por trás das suas letras, e de como isso abriu muito a minha cabeça, conhecendo tão profundamente sua visão de mundo e da energia feminina que ela tem. Tudo na zine foi pensado para conseguir fazer com que muitas dessas mensagens fossem se sedimentando em camadas no que estávamos produzindo.

Como imagina que será o desdobramento e o impacto de Puérpera nos seus próximos trabalhos?

O processo de amadurecimento que vivi para produzir esse disco e essa zine ampliaram muito minha visão e atuação artística. Difícil pensar hoje em como será o trabalho de amanhã, mas sei que trago no corpo e na alma tudo que aprendi nesses três anos.

Além do talento para a dança, Mayara Magri demonstra habilidade para encurtar o tempo e o espaço. Foi assim que a menina, que ensaiou os primeiros passos apenas com a pretensão de melhorar a coordenação motora, transformou a obsessão por um vídeo em realidade: “eu era fascinada pelo DVD de La Bayadère, com Darcey Bussell e Irek Mukhamedov. Assistia sempre no Brasil, sabia de ponta-cabeça a coreografia”. Se nos primeiros anos em Londres, quando a jovem ainda precisava provar aonde poderia chegar, Mayara compensava a falta da família e a distância do Rio de Janeiro com ligações diárias pelo Skype, foi com o mesmo talento que fez do balé de Darcey Bussell parte do seu cotidiano, ao assumir o posto de bailarina principal de um dos palcos mais prestigiados do mundo, o do Royal Ballet.

Em uma conversa diretamente de Londres, Mayara nos contou um pouco da sua trajetória, do planejamento para alcançar seus objetivos e de como tem sido viver seu sonho de infância.

Mayara, como você ficou sabendo da sua promoção para bailarina principal do Royal Ballet?

A pandemia trouxe a incerteza também para dentro da companhia. Eu tive uma reunião com meu diretor em novembro do ano passado, e ele me falou que não tinha como ser promovida naquele momento. Eles estavam mandando muita gente embora, então era impossível, mas que eu estava no caminho, que não precisava me preocupar. Estou na nona temporada na companhia e posso perceber que ele confia muito no meu trabalho, até por ter feito vários papéis principais mesmo sendo primeira solista. Após o segundo lockdown em Londres, recomeçamos as atividades unindo vários programas e balés. Então, uma semana antes de abrir o teatro, em maio, ele me ligou e falou: “dá um pulinho no meu escritório, que eu quero falar com você”. Fiquei pensando: “tem apresentação hoje à noite, provavelmente vou ter que assumir o lugar da menina para quem eu faço o segundo cast”. Na minha cabeça, estava prevendo a desculpa que daria. Quando entrei no escritório, ele falou: “sei que a gente conversou em novembro passado, mas acho que consegui uma brecha e vou poder promover você. Vamos anunciar na semana que vem. Será para a próxima temporada, a partir de setembro”. Foi muito de surpresa. Ele não me deixou nem sentar na cadeira. Fiquei emocionada somente quando liguei para a minha família. Tem sido maravilhoso ainda não ter a pressão da estreia [a temporada de Mayara como bailarina principal inicia apenas em setembro de 2021], mas poder sentir as pessoas. Percebi a mudança de atenção há algumas semanas, durante uma abertura de Apollo. Eu estava de primeiro cast da Royal junto com o Vadim Muntagirov, que é uma estrela russa, e pensei: “nossa, nunca fiz este papel e estou sendo jogada na noite de abertura”, que é quando vêm as pessoas mais badaladas assistir. Foi ali que me atingiu a pressão. Mas eu tento ver de uma forma positiva.

Qual é a sua primeira lembrança envolvendo a dança?

Eu comecei aos 6 anos, e lembro de ter visto uma amiga fazendo balé na Petite Danse. Na época, eu fazia apenas umas aulas recreativas, para trabalhar coordenação motora, quando essa menina veio mostrar que conhecia uns passos diferentes. Foi aí que ela disse: “eu faço aula na Petite Danse, na Tijuca, pertinho da gente. Por que você não tenta uma bolsa?”. Coloquei isso na cabeça e fui perturbar minha mãe com essa ideia. Iniciei em um projeto chamado Projeto Social Dançar a Vida, pois meus pais não podiam pagar, inclusive porque éramos três irmãs, e o que uma fazia as outras também tinham que fazer. Minha família não tem uma história com o mundo artístico. Eu nunca tinha ido ao teatro ou assistido a um balé, mas sabendo desse projeto social, minha mãe arrumou a gente direitinho, de sapatilha, de collant, e fomos tentar uma bolsa. Quando chegamos lá, tinha se passado uma semana dos testes, muita gente tinha entrado. Por sorte, a dona da escola, a tia Nelma, que até hoje chamo de “Fada Madrinha”, aceitou dar uma olhada nas minhas irmãs e em mim. E ficou apaixonada pelo nosso potencial físico. Ganhamos três bolsas e começamos a estudar. A Petite Danse é excelente nisso, porque, mesmo sendo uma escola privada, ela consegue integrar os bolsistas nas turmas, então não há diferenças. O senso de inclusão é muito grande, o que se torna essencial nesse momento de diversidade que estamos vivendo. A partir de então, tudo se transformou. Comecei a viver o balé a toda hora, de uma forma muito intensa.

Quando percebeu que você estava dançando balé e realmente gostando?

Eu sempre curti muito a disciplina da técnica clássica. Sempre fui muito organizada com as minhas coisas, cuidadosa com os detalhes, e acho que essa característica funcionou muito no ambiente do balé. Foi aí que eu me encontrei, nessa forma de buscar o que é necessário para aperfeiçoar uma pirueta, por exemplo, ou como melhorar a flexibilidade. Esse sentimento de responsabilidade e disciplina que tem em mim me ajudou muito, desde pequena. Lembro até de pedir para minha mãe para deixar a aula de Educação Física da escola porque eu não queria virar o pé e me machucar por causa do ballet, não queria jogar vôlei de manhã e ter que fazer balé à tarde. Mas ainda tendo essa consciência de priorizar e focar, nunca imaginei que faria carreira no balé ou quão longe poderia ir. Mesmo a diretora comentando que eu tinha possibilidades de ter uma trajetória fora, isso sempre foi algo um tanto distante, tanto para mim quanto para minha mãe.

Dos oito anos que você passou na escola, quando sentiu que poderia realmente se tornar uma profissional?