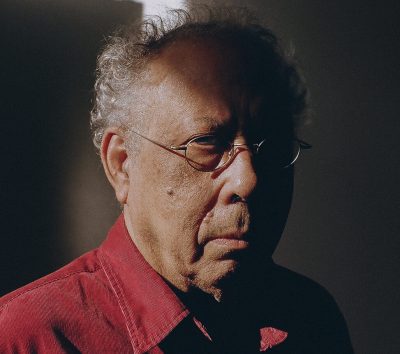

Luiz Tatit é paulista, músico e compositor e graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo e em Música (Composição), pela Escola de Comunicações e Artes da mesma universidade. Fez parte do grupo Rumo entre 1981 e 1991, e hoje segue carreira musical solo.

Bruno Cosentino é carioca, também músico e compositor, formado em comunicação, e está fazendo mestrado em Letras pela UFRJ. Lançou seu primeiro disco, Amarelo, em 2015 e, desde então, já gravou o segundo, Babies, e tem mais dois projetos de disco no forno.

Luiz e Bruno se encontraram no estúdio de Tatit no Butantã, em São Paulo, para uma conversa sobre música brasileira, e entoação, tema recorrente na pesquisa de Tatit.

LUIZ TATIT: A ideia da entoação ajuda a gente a entender bastante a canção como linguagem e não como um gênero da música erudita, como se fazia antigamente. A canção era um gênero romântico, quando se compunha para falar de amor. Na verdade, canção, como acabou se implantando no Brasil, acabou tendo uma linguagem autônoma. Então isso faz a gente indagar um pouco o que permite esses tais cancionistas fazerem o seu trabalho se não pelo viés musical de um domínio da técnica. É interessante porque existiam maestros, na época, como o Gnattali, ou o próprio Pixinguinha, que podiam se encarregar de fazer as composições, mas eles pediam músicas para pessoas que sabiam compor: Ismael Silva, Noel Rosa, Sinhô, e até, numa fase anterior, Assis Valente, Dorival Caymmi — que não tinham nada a ver com formação musical. Eles eram violeiros que sabiam manejar um instrumento de uma forma às vezes até bem rudimentar. Isso nos faz pensar que havia um outro recurso melódico para se fazer as melodias e depois, evidentemente, a letra vinha quando você percebe que aquela melodia tinha também um lado prosódico, que é poder dizer alguma coisa. Quando a melodia adquire esse lado prosódico é que ela vira uma canção. Ela pode ficar sem uma letra durante anos, mas fica instigando alguém para produzir versos para ela. Isso está na base da composição. É esse tipo de coisa que eu acho que acaba caracterizando um núcleo de sentido para a canção. Isso me ocorreu ouvindo o Gilberto Gil cantar Minha Nega na Janela, “minha nega na janela / diz que está tirando linha” — ele faz muito bem o lance do samba, com um violão extraordinário — comecei a ouvir por conta disso, mas depois comecei a pensar na maneira que ele cantava aquilo. A música não é dele, mas você percebia qual era a música, porque era uma coisa tão próxima da fala que a gente percebia que aquele samba já tinha sido composto a partir de uma fala quase crua. Ele tinha harmonizado, colocado um ritmo impressionante no violão, mas se fosse o Germano Mathias cantando, que era o titular da música, não teria todo esse requinte. Ou seja, a composição já tinha uma identidade entoativa que dizia a que ela veio. Ela é uma espécie de marca para que algo que era apenas musical se torne também cancional. Essa é a base do pensamento entoativo. As pessoas não entendem direito a diferença entre melodia e entoação. Eu acho que a maneira de explicar é exatamente mostrar que é a mesma materialidade — tanto que você pode traduzir em nota. Mas se ela não tiver uma dimensão prosódica, não fizerem perguntas, não fizerem afirmações, hesitações, não vira canção. Depois você inventa e trabalha o tema. O tema, normalmente, é a última coisa que se consolida.

BRUNO COSENTINO: O que eu acho que exemplifica bem essa diferença é a canção Feitiço da Vila, do Noel Rosa. Porque nela conseguimos visualizar os muitos núcleos entoativos dentro da mesma melodia.

LT: Sim, nela é fácil dividir unidades entoativas dentro de um percurso melódico, que é o mesmo, e você pode dividir em várias unidades entoativas. Mesmo assim, eu sinto que é difícil de entender. Às vezes as pessoas até entendem no exemplo, mas, quando muda a situação, já não entendem mais. Como trabalho esse tema há algum tempo, parece que é meio óbvio, mas não é. Às vezes, a entoação é um pouco confundida com a própria melodia e, às vezes, com fala, no sentido mais prosaico. Essa entoação musical tem fala dentro dela e tem melodia. É a mesma materialidade, é a mesma coisa. Não são diferentes. Mas são dimensões diferentes da mesma materialidade.

BC: Sabe que, por ter lido o que você já escreveu, e porque atesto isso a todo momento, ultimamente eu já não me preocupo quando faço uma canção e a melodia não fica definida, mas eu a deixo mal-acabada, deixo zonas de instabilidade nela justamente porque eu sei que, dependendo do momento em que eu for cantar, vou cantar aquela melodia de uma maneira, com mais raiva, com mais amor, e aí, dependendo do meu estado de espírito, a melodia vai ganhar outra inflexão, melódica mesmo.

LT: Deixa um pouco ao sabor da prosódia, mais do que ao sabor da melodia musical, né?

BC: Percebi que isso é uma coisa muito dos cantores de soul music americana, você escuta o Marvin Gaye, o Al Green, esses cantores falam muito durante a música, parece que eles estão decidindo tudo ali na hora. Acho muito bonito isso porque, no fim das contas, aparece mais a verdade da entoação.

LT: Isso. Dá credibilidade ao que está sendo dito. Como se fosse a concretização do fato objetivo, porque você reconhece a entoação da sua língua. Fica parecendo realidade. A realidade é sempre ilusória, mas, quando essa ilusão é bem montada, é interessante porque você acredita mais naquilo, a argumentação fica mais fácil. E quando aquilo parecia que nunca poderia ter sido dito, como, por exemplo, as experiências de canção em música erudita, que eles estão pouco se lixando para o lado prosódico e às vezes só obedecem à questão do acento silábico, quando obedecem. Então simplesmente existe um texto ali e eles põem notas neles, não tem qualquer valor prosódico. Quando você ouve aquilo, parece que há uma inabilidade tremenda para fazer canção, mas o cara é músico. Carlos Gomes, por exemplo. Você vê as tentativas de canção, um melodista daqueles, quando vai fazer canção é um horror! As inflexões melódicas não coincidem com a forma como você poderia estar dizendo aquilo. Você não acredita. Fica parecendo caricatura.

BC: Esse afastamento do canto lírico em relação ao gosto popular vem daí? Você acha aquilo meio ridículo, não consegue ouvir, a voz é como se fosse uma clarineta, e não como voz humana portadora de um conteúdo linguístico…

LT: Exatamente. Ela é pensada como instrumento, e é comum ouvir músicos populares que são músicos no sentido ferrenho do termo que preferem que o cantor seja uma voz instrumental. Eles falam isso, “não, fulano canta muito bem, ele parece uma clarineta”. Do ponto de vista cancional, eles estão depreciando o cantor. Os músicos mais categóricos preferem que a voz seja um componente apenas, e criam um outro quadro de valores.

BC: Quando eu vi o documentário do Scorsese sobre o blues, se falava de como a estrutura do blues é simples, mas dentro daquilo você trabalha muitas maneiras de fazer. É aí que entra o sentimento e a singularidade do artista, o soul do lance. Existem guitarristas incríveis, cada um com seu jeito próprio de tocar, cada cantor com seu jeito próprio de cantar porque estão trabalhando dentro de um modelo bem delimitado. Por isso eles brincam à vontade. No blues a melodia é muito instável, dependendo, você ouve a mesma letra com melodias completamente diferentes, às vezes cantadas pelo mesmo cantor. E aí eu fico pensando como só agora estou começando a ter o que falar de mim. Coisas importantes aconteceram na minha vida e foram me dando mais conhecimento sobre mim mesmo, e sou mais convicto daquilo de que estou cantando e escrevendo para cantar. Não que antes eu não fosse verdadeiro, mas agora parece que tá marcado na pele. Quando você vai fundo na ideia da letra e da verdade dela, isso que cria a melodia e a entoação, e a canção acaba sendo a afirmação da singularidade da pessoa a todo grau. Como se a vocação do cantor popular fosse chegar no centro dele próprio.

LT: É. O compositor precisa chegar à singularidade do sentimento que ele está tendo, e com isso ele tem que exercitar essa prática de fisgar esse conteúdo que é extremamente importante para ele e traduzi-lo da melhor forma possível. O problema da fala é que ela é precisa, ela é clara, mas ela desaparece — e a canção cristaliza aquilo para ser repetido sempre do mesmo jeito. Então a emoção da composição acaba se repetindo todas as vezes que você executa a música, mas você precisa ter técnica para registrar aquilo, porque, na verdade, é um perigo virar fala, porque se virar fala, ela é descartável. Ao mesmo tempo, ela é de grande atração porque ela dá exatamente essa singularidade do que foi vivido. Mas como perpetuar uma singularidade? Esse é o drama do compositor popular. Em diversas fases históricas, eles tiveram que se virar para isso. Teve uma época em que eles tinham que sair correndo quando tinham uma ideia — o próprio Fernando Lobo tem uma história de entrar na casa do Paulo Soledade, desesperado para que o Paulo pegasse um violão, porque ele não tocava nada e tinha tido uma ideia e ia esquecer. Assim eles conseguem armar o que ele estava pensando e registrar. O gravador era uma coisa difícil, profissional, ninguém andava com um gravadorzinho portátil. Depois, quando os gravadores ficaram mais acessíveis, os compositores começaram a andar com um. O problema é registrar, porque nossa fala é muito eficaz mas desaparece, então não é obra de arte. Então, além dessa singularidade emotiva que você está dizendo, que precisa ser de alguma maneira cristalizada, você precisa dominar alguma técnica. Hoje há uma facilidade tremenda. Para o cancionista é o mundo ideal. Ele tem a ideia e tem mil formas de registrar. Por isso que hoje nós temos muito mais cancionistas do que naquela época.

BC: É claro, não basta só sinceridade. Precisa dominar a parte técnica, mesmo como autodidata intuitivo. Mas quando isso acontece, parece que o trabalho do compositor popular está indissociável da sua própria existência. Anda muito junto: a sinceridade com o próprio sentimento, a lucidez sobre aquilo que você está fazendo, do que você está falando, se aquilo te toca fundo ou não. E o que é bonito é que esse trabalho do compositor — no meu caso, indo fundo nele —, ele é indissociável da minha própria vida. E como é grandioso um trabalho convergir para esse lugar.

LT: A rigor, qualquer modalidade artística deveria ser assim. Talvez o que a chama atenção na canção popular é que ela é uma canção popular justamente porque qualquer pessoa pode faz isso, a princípio. O que difere um falante comum do falante que compõe é o registro. Ele pode lembrar das notas e conseguir registrar no violão. Se ele não toca nada, é pior. Ele vai ter mais dificuldade, vai depender mais dos outros. Se ele, além disso, ainda tem um aparelhinho em que consegue imediatamente registrar aquilo, melhor ainda. Se ele tem formação musical, certamente ele vai lançar mão desse expediente para pôr numa partitura, como fazia e ainda faz o Edu Lobo, o Jobim e o Dori Caymmi.

BC: Muitos compositores populares ouviram muita canção e, porque ouviram muito, eles são capazes de fazer através da prática da audição.

LT: É comum que os compositores imitem uns aos outros. Tanto que às vezes falam, “eu fiz uma canção à maneira do Jorge Ben”. Quer dizer, você acaba incorporando até estilo dos outros na sua formação. Isso é bem de compositor popular. Mas as artes, de uma certa maneira, visam chegar nesse ponto. Todas elas. A canção, o que a gente se surpreende e gosta, é essa generalidade que ela tem, esse acesso quase que total. Basta a pessoa ser falante para ser um potencial compositor. Depois entram as questões técnicas.

BC: E também tem a coisa de ser a palavra dita e cantada. É como o teatro, que o próprio corpo está ali. É uma arte menos mediada entre os corpos, é o teu corpo que está ali falando aquilo, mesmo no registro da voz.

LT: É. Às vezes tem uma mediação do intérprete, que tem sempre o problema de fazer parecer que é ele o sujeito da história.

BC: O problema que ele tem que resolver, né?

LT: O esforço do intérprete é fazer parecer que a coisa é com ele. Quanto mais ele conseguir fazer, mais ele será bem-sucedido na canção. Aquela coisa da Elis Regina, interpretando Atrás da porta, ela chora no meio da música… É uma necessidade de dizer que aquilo está acontecendo com ela. É ela mesma que está vivendo aquilo — e ela sente tudo aquilo, não é falsidade nenhuma, mas ela se imbui do personagem, e, na verdade, quem devia estar cantando e chorando era o Chico [risos]. O papel do intérprete é interessante na canção.

BC: Isso que você está falando, eu sinto falta, às vezes. Temos muitas cantoras incríveis, mas percebo que várias delas, você não percebe, na escolha de repertório, o lance delas. A artista ali por detrás das canções cantadas. Claro que você não precisa compor, necessariamente, mas ir atrás desse repertório que faça sentido para elas, de maneira que elas pudessem ter feito aquilo, enfim, quais são as questões, quais são os grandes temas da sua existência. Saber que ali existe uma mitologia pessoal, um mundo por detrás. O artista cria mundos, cria universos particulares e compartilha esses universos com as outras pessoas. Eu entro no mundo dos artistas que eu amo.

LT: A canção é interessante porque sempre o intérprete que está executando aquilo, é como se ele estivesse sempre dizendo “olhe para mim, sou eu”, “eu sou o sujeito disso que estou dizendo”. Às vezes convence e às vezes não convence. Às vezes — engraçado — convence pelo derramamento, como é o exemplo da Elis, mas às vezes convence pela objetividade do canto. Quem faz muito isso é o João Gilberto. Ele tem aquele canto objetivo, e de uma emoção tremenda, porque ele consegue cantar a canção como ela é, às vezes até alongando um pouquinho a nota em alguns lugares, mas com objetividade.

BC: Com contenção, né?

LT: Exatamente. Não é também uma questão de intepretação dramática. O lance do intérprete é sutil. Ele tem que ter um compromisso e gostar daquilo realmente. Porque, veja, num texto escrito, você tem recursos enunciativos, que a gente chama, por exemplo, os pronomes, quando você diz “eu”, quando você diz “para mim”, você tem formas de chamar atenção para si próprio. No caso da canção, basta ter voz que você já está dizendo “eu sou o sujeito”. Então às vezes a música é até objetiva, não fala “eu” — um dos exemplos que eu acho mais interessantes é Domingo no parque. Domingo no parque não fala “eu”, o rei da brincadeira é fulano, o rei da confusão é ciclano e, pronto, é a história deles. E é de uma emoção tremenda, a ponto de quem está cantando ir se empolgando. Tem até aquela coisa de subir o tom. “E o sorvete e a rosa / Ô, José! / E a rosa… / E O SORVETE E A ROSA”… quer dizer, está uma emoção extrema em quem está cantando. Então mesmo quando ela tem que ser objetiva, o intérprete acaba deixando vazar a emoção do “eu”, e mesmo que não diga “eu” aparece o “eu”.

BC: É, a voz sai de alguém cantando, e esse alguém é sempre o “eu” da história.

LT: A voz tem que sair de alguém. Exatamente. É a entoação outra vez. É alguém falando alguma coisa aqui e agora. Então não tem como se esconder [risos].

BC: E além disso tudo ainda tem o timbre do cantor. Que você até fala na introdução d’O Cancionista que ele é o portador da verdade da coisa também.

LT: De identidade. Sobretudo quando aquele timbre já fica associado ao cantor, a um cantor que você admira por alguma razão. Então o timbre diz, “eu estou aqui”. É uma questão enunciativa, que basta ter a voz que você já se reporta ao “eu” que está fora da canção.

BC: Quando penso naquela canção que o Tim Maia canta que tem uma letra banal, “é primavera, te amo, é primavera, te amo…”. Gente, o que é “primavera, te amo”? [risos] “É primavera, te amo, meu amor”. É uma letra que, escrita, é primária.

LT: É para ser dita daquela maneira.

BC: E ainda é dita por ele, com aquela voz, e aquele arranjo, aquela performance. Todas essas variáveis entram em jogo.

LT: É o caso famoso da Bethânia cantando É o amor. É uma coisa extraordinária. Você demora para entender que é a mesma música. Você fica, “mas que melodia linda”, primeiro reconhece mas não sabe de onde vem o reconhecimento. Aí só quando ela diz o refrão você fala, “pô, é essa música”. Então quer dizer que existem músicas maravilhosas feitas por sertanejos que a gente despreza no dia a dia, dizendo que fazem tudo igual e tal, e, de repente, basta você mudar o timbre de quem está cantando que tudo muda. Evidentemente que aí tem o savoir-faire dela, que soube conduzir aquilo de uma forma elegantíssima.

BC: O Eduardo Losso escreveu um texto dizendo que sempre se soube a diferença dos lugares que ocuparam e ocupam Clarice Lispector e Paulo Coelho na literatura. Na canção popular, por causa de um contexto socioeconômico muito específico na década de 60 — e quem conta essa história muito bem é o Marcos Napolitano no livro Seguindo a canção — que foi possível criar um ambiente de tensão saudável entre o risco artístico e o sucesso comercial. A partir de meados da década de 70, essa história já começou a degringolar. Quando vocês, a vanguarda paulista, surgem aqui em São Paulo, nos anos 80, as gravadoras já estão indo para outro lance, e aí tudo se arruína no ano 2000. A situação que eu percebo hoje dos cancionistas contemporâneos é que eles, materialmente falando, estão quase na situação de poetas, que vão ter que trabalhar na repartição pública, ter outro emprego porque não tem como viver mais de música.

LT: Hoje em dia?

BC: Sim. Porque é muito instável. São Paulo é um lugar que ainda tem alguma coisa.

LT: É, um respiro, né?

BC: Por causa do SESC, sobretudo, porque tem um capitalismo pequeno mas avançado, uma cabeça mais para frente, mas mesmo assim ainda é difícil. Em outras cidades é impraticável. Ainda mais no Rio, que tem o efeito Rede Globo, que distorce tudo, e tudo fica num tamanho enorme ou muito pequeno. Se, por um lado, o artista tem muito mais liberdade criativa e é dono dos seus discos, por outro, ele não tem alcance, e a canção mais autoral acaba perdendo relevância para a cultura do país. Uma coisa que era boa nos meios de massa, era que, apesar da assimetria de poder, da lógica comercial a todo custo e da cada vez mais frequente tirania dos donos das gravadoras, existia através dessas empresas a viabilidade técnica de canalizar uma parte da produção cultural para muita gente ao mesmo tempo. Nem todo mundo entrava. Mas, quando entrava — e houve um momento em que entrou coisa mais arriscada artisticamente —, aquilo era projetado para muita gente. Isso faz muita diferença para a educação sentimental do Brasil. E não é porque entrava canção de qualidade supostamente superior, porque esses gêneros de massa, pagode, sertanejo podem ser e são, muitas vezes, extremamente sofisticados e feitos por compositores e cantores fora de série, mas pelo simples fato de que entrava mais coisa e que o mercado assumia mais risco e não assume mais. Como você vê essa situação?

LT: Existem dois problemas aí. O primeiro é uma questão de qualidade. Quando você falou de Clarice Lispector comparando com Paulo Coelho, podemos criar uma maneira de ver as coisas em que não há distinção de mérito nos trabalhos. Uma coisa que é desprezada numa fase, mas de repente vira o autor de outra época, retrospectivamente. Acho que essa é a função do crítico, que é justamente estar aparelhado para conseguir mostrar coisas que as pessoas não estão vendo, e não ficar criticando obras de maneira geral. “Essa música, que parece tão banal, tem isso”. Saber revelar coisas. Foi o Tropicalismo que passou a limpo a história da música brasileira, dizendo, “olha, existem coisas muito interessantes no Vicente Celestino, na Carmen Miranda”, tudo que tinha sido desprezado, porque para a Bossa Nova só interessavam as coisas mais requintadas do ponto de vista musical. Os tropicalistas não, eles estavam mostrando que tinham coisas ótimas que vinham dos Estados Unidos, que o Jimi Hendrix e a Janis Joplin eram geniais, sem contar inclusive as músicas inglesas, que estavam tomando conta naquele momento. A coisa meio exagerada do Tropicalismo de aceitar tudo tinha essa função de dizer “cuidado com a coisa do mérito prévio, vamos ouvir direito”. Por exemplo, o Jorge Ben, que era considerado um sambista menor, quando cantava as coisas dele, e a plateia rejeitava por alguma razão, o Caetano ia lá e ajoelhava na frente dele, como quem diz “como é que vocês estão vaiando o meu maior ídolo? Se vocês gostam de mim vocês têm que gostar dele”. Sobre os veículos de massa, hoje não adianta estar na internet. Precisa ter um agente de prestígio, seja ele comercial, de qualidade técnica ou de algo inaudito. Alguma coisa tem que sustentar para as pessoas realmente irem atrás. Acredito que, de maneira geral, nós ainda não conseguimos compreender o que vai acontecer e o que está acontecendo, mesmo no presente. Eu acho que mudou muito para melhor. Eu sei que deu uma dispersão, não existe mais a centralização. Nunca mais vai existir. Nunca mais vamos voltar aos festivais. Isso não tem mais sentido. No entanto, quando você vai atrás, existem coisas maravilhosas, e todas partem de um patamar mais elevado. Agora, a questão da veiculação virou uma concorrência absurda.

BC: Porque todo mundo faz.

LT: Todo mundo faz, e não sabemos mais como consumir, como produzir, em que veículo colocar. Quem já tem reconhecimento tem a vantagem de não precisar fazer o nome outra vez, é mais uma questão de acertar o canal e estar presente. Quem ainda não tem nome fica um pouco desesperado, mas ao mesmo tempo, está descobrindo novas formas de apresentação, às vezes até de uma forma mais caseira. Outro dia eu fiz um show numa sala!

BC: O trabalho da minha geração está muito precarizado, porque estamos tentando fazer um nome numa terra arrasada. É claro que todo esse pessoal que veio antes, principalmente década de 60 e 70, já tem um nome, mas até eles estão fazendo turnês de voz e violão. O Caetano Veloso e o Gil estão fazendo turnê de voz e violão. Tem o Festival Cantautores, que é só do compositor com o seu instrumento.

LT: Até a Daniela Mercury está fazendo violão e voz! Ela até dança um pouquinho, mas o show é violão e voz.

BC: E você vê, muitos compositores que eram de gravadoras, tinham um super público, elas acabaram e, com elas, eles acabaram de verdade, como o Gabriel o Pensador, Cidade Negra, grupos que parecem serem sustentados artificialmente por um esquema comercial, e hoje as pessoas não tomam mais conhecimento.

LT: Eu tenho a impressão de que a gente não entendeu ainda, e nem daria mesmo, porque a revolução eletrônica é maior do que a gente pode captar, a gente vai entendendo a posteriori.

BC: Mas a economia condiciona muito a produção e até afeta formalmente o que fazemos. Fico pensando nos cantores de jazz de Nova York, que cantavam toda semana em uma boate, com uma porrada na plateia. Isso era o trabalho cotidiano do músico. Um glamour muito mundano. O artista era um operário, e isso está voltando um pouco. Acho muito bonito. O que falta é lugar para tocar. Mas eu tenho cada vez mais o desejo de cantar em lugar precário, mas com frequência semanal.

LT: Nos Estados Unidos, ainda é muito forte essa coisa. Eu não vou para lá, mas tenho um amigo que vai muito lá, o Manu Lafer — um grande compositor. Ele é médico também, então vai para lá por conta de pesquisas que ele tem que fazer e aproveita para dar uma olhada como está a cena musical. Ele descobriu uns músicos que parecem brincadeira. É como se achasse a Ella Fitzgerald. E ele traz para cá para tocarem junto com ele.

BC: Depois da indústria ter chegado num patamar tão grande de poder, o pessoal está retornando ao amadorismo que está na base, que, se por um lado, você ganha pouco dinheiro com isso, por outro lado, você traz a essência da música de novo.

LT: É interessante até para as pessoas poderem escolher o que querem assistir. O problema nosso é que isso se misturou com uma fase econômica e política horrorosa, que nós estamos passando. Então, a gente não sabe o que é um problema latente do país e o que é um problema das mudanças que nós estamos vivendo. Nós, mais velhos, já vivemos isso. Passamos até por coisa pior, nos anos 70 e 80. Por isso eu acho que passa. Daí vamos ver o que vai sobrar. Mas que vai melhorar, nesse sentido, vai. Não tem mais a regência dos empresários, das gravadoras. Isso já é um alívio.

BC: Eu acho muito estimulante a minha época.

LT: Não conseguimos prever o que vai acontecer. Só tentamos compreender para não descartar. Porque senão a gente fica aqueles caras “ah, antigamente que era bom”. Isso é uma bobagem. Primeiro porque é irreversível, e depois porque tem muita coisa surgindo, que, à medida que a gente vai compreendendo, vai percebendo como é interessante. Tudo isso está relacionado com a canção, porque a canção surgiu com a tecnologia, então ela se beneficia muito. O avanço da tecnologia tem muito mais benefícios do que prejuízos.