Meu caso de amor com a Escandinávia começou em 1989, quando viajei em família para Dinamarca, Noruega e Suécia. A única lembrança forte que tenho dessas férias, contudo, é a de ter conhecido a Legolândia – uma cidade dinamarquesa feita inteirinha de… Lego! Jamais me esqueci deste dia. Para uma menina então com oito anos foi quase um sonho, e eu não podia acreditar que aquela mini-cidade-de-lego fosse de verdade. No último Natal, meu marido me deu uma viagem para a Dinamarca, e achei que quisesse me surpreender com uma nova visita à Legolândia. Afinal, ele sabia que essa memória de infância ainda me fascinava. Mas este não foi bem o presente, e confesso que, de início, fiquei muito decepcionada. Meu marido tentou me explicar calmamente, como um bom sueco, que iria me levar a conhecer o Louisiana, e que esta seria uma experiência surpreendente.

Tenho de admitir que estava certo. A visita superou minha viva recordação da Legolândia e me deixou em estado de êxtase, como se ainda fosse aquela criança.

O Museu de Arte Moderna e Contemporânea Louisiana fica 35 quilômetros ao norte de Copenhague, numa pequena cidade da costa chamada Humlebæk, e é um dos mais visitados do mundo. Seu nome foi dado pelo primeiro proprietário da estância, Alexander Brun, que teve três esposas chamadas Louise e as quis homenagear. Foi apenas em 1958, no entanto, por iniciativa do terceiro dono, Knud W. Jensen, herdeiro de uma das famílias mais ricas da Dinamarca, que a propriedade transformou-se em museu. Knud era um grande colecionador de arte e investiu boa parte de sua gorda poupança na idealização do Louisiana. Seu maior desejo era modificar a maneira como os escandinavos enxergavam a arte e a própria instituição “museu”. Queria, em suma, proporcionar ao espectador a sensação de estar em casa.

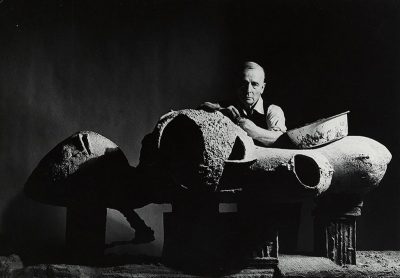

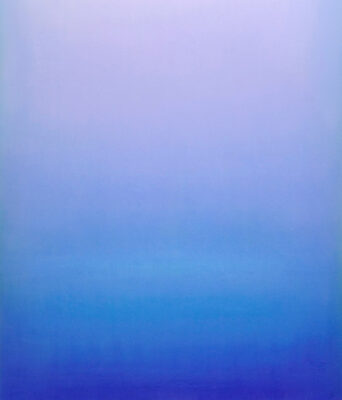

Para que fosse possível abrigar sua vasta coleção, Knud teve de expandir a sede da estância. Contratou, então, uma dupla de arquitetos modernos dinamarqueses, Vilhem Wohlert e Jorgen Bo, que passaram alguns meses estudando atentamente a área da propriedade e criando um projeto capaz de relacionar intensamente arte, arquitetura e natureza. O propósito era o de que se pudesse contemplar o museu como um todo: paredes, corredores, pinturas, esculturas, natureza e a vista do mar. O resultado foi despretensioso e magnífico. O visitante podia, por exemplo, observar uma escultura de Giacometti numa sala com janela de mais de cinco metros de altura e assim ainda avistar, ao fundo, um dos lagos da propriedade. Este foi, aliás, um dos pontos altos de meu passeio.

Os arquitetos foram fiéis ao desejo de Knud de estimular sentimentos de aconchego e tranquilidade – algo que se pode resumir na famosa expressão francesa “joie de vivre”. Foi o primeiro museu da Escandinávia a ter uma cafeteria, flores frescas e materiais de acabamento simples em vez de mármore, pilares e os jardins de palmeiras tão comuns nas instituições culturais nórdicas da época. Wolhert e Bo cuidaram de todas as expansões pelas quais o Louisiana passaria nos 33 anos seguintes e jamais permitiram que o projeto perdesse o ar convidativo.

Apesar de sua inauguração coincidir com um período muito próspero da Dinamarca, os anos 1960 do século XX, o modelo proposto pelo Louisiana causou controvérsia. Muitos achavam absurdo não se obedecer ali as regras de etiqueta então universalmente impostas aos visitantes de museus e válidas ainda hoje em algumas instituições. Era permitido, por exemplo, fumar dentro das salas de exposição e não havia sinais de silêncio ou pedindo para que não se encostasse nas obras.

Knud introduziu um conceito inovador e mudou a maneira como os escandinavos enxergavam a arte. Foi muito questionado por isso. Alguns chegaram até a chamar o Louisiana de “Circosiana”, pois, para enrijecidos críticos, estava mais para um circo do que para uma instituição séria. Segundo os mesmos detratores, cercado pela impressionante beleza natural da propriedade, seria impossível alguém se concentrar em arte naquele museu.

Aos poucos, porém, Louisiana conquistou e multiplicou admiradores: aqueles que entenderam o quão única era a experiência de passar uma tarde em meio a tantas coisas belas; aqueles que experimentaram as sensações de liberdade e felicidade decorrentes da interação entre arte e natureza. A fadiga, algo comum após longa visita a um museu sem janelas e sem vista (imagine-se no Louvre numa tarde de sábado), não tinha vez no Louisiana.

Para preencher as salas do museu e complementar sua coleção, Knud pediu obras de colecionadores privados e da Fundação Carlsberg – atualmente transformada no Museu Ny Carlsberg Glyptotek, em Copenhague. Originalmente, o acervo do Louisiana consistia apenas numa coleção de arte moderna dinamarquesa, da qual pretendia ser uma espécie de “santuário” e por meio da qual Knud queria declarar seu amor pela cultura do país. Alguns poucos entusiastas, contudo, questionaram por que uma estrutura tão vanguardista abrigava pinturas nem tão modernas, o que trouxe à tona o grande vazio que o Louisiana ainda não era capaz de preencher: não havia grande acesso à arte moderna e contemporânea internacional; para muitos, um grande buraco cultural na Dinamarca.

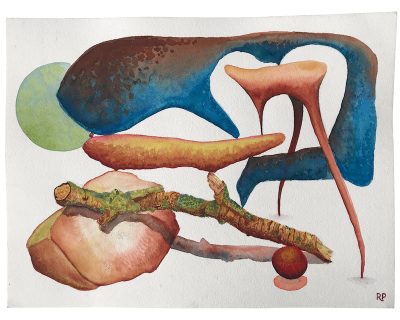

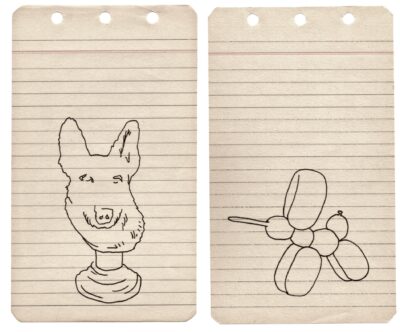

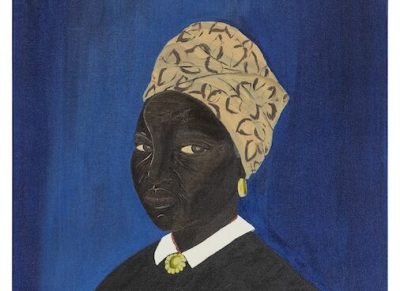

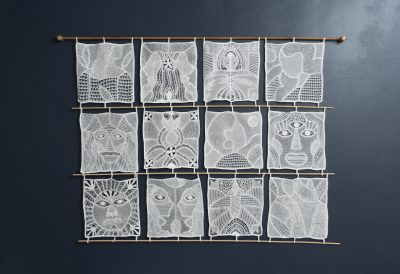

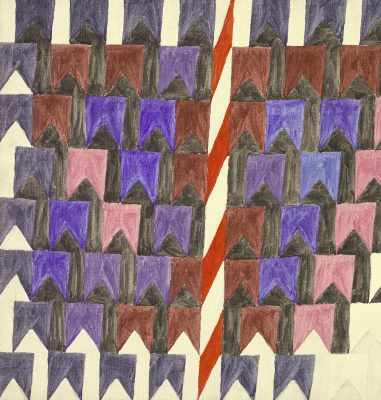

Como um bom empreendedor, Knud entendeu a necessidade de expandir o horizonte de sua disposição inicial e – apenas um ano após a inauguração do Louisiana – viajou para a Alemanha, onde teve contato com a produção de novos artistas, como de Kooning, Kline, Rothko, Vasarely, e também com a dos já muito bem conhecidos Picasso, Calder e Henry Moore. Ele admitiu que estava errado em relação ao acervo de seu museu e principalmente a respeito de seu significado para a Dinamarca. O conteúdo do Louisiana estava enraizado na tradição do país e, erradamente, não se abria à arte revolucionária internacional. Para modernizar a coleção, portanto, resolveu trazer algumas exibições contemporâneas internacionais e assim construir – lentamente e a partir dos artistas participantes da Documenta de 1959, da Vitality in Art de 1960 e do Movement in Art de 1961 – um novo acervo, aos poucos transformando o museu num centro de arte moderna e contemporânea. Hoje, a coleção contém mais de três mil obras, muitas de peso e importância internacional, e inclui nomes como Picasso, Dubuffet, Rauschenberg, Calder, Vasarely, Philip Guston, Miró, Jorn, Polke, Kiefer e Per Kirkeby.

Ao longo das décadas, a curadoria do museu tentou preencher todas as lacunas possíveis geradas pelos novos movimentos artísticos e foi capaz de construir uma coleção que abrange o novo realismo europeu, com Yves Klein, a pop art americana, com Warhol e Lichtenstein, e a arte alemã dos anos 1980, com Kiefer e Baselitz, além de algumas importantes vídeo-instalações dos anos 1990, com trabalhos de Bill Viola e Paul Mccarthy. Mais recentemente a instituição adquiriu obras de Louise Bourgeois, Philip Guston, David Hockney, Doug Aitken, Thomas Demand e Jonathan Meese, entre outros.

O Louisiana é um dos poucos lugares verdadeiramente especiais do mundo, e até hoje transpira uma atmosfera de conforto e aconchego. Entre passeios por seu extenso parque, repleto de esculturas, chás na cafeteria com vista para o mar, corredores envidraçados e obras de arte, oito horas de meu dia se passaram sem que eu percebesse que já era tempo de voltar a Copenhague. E não estava nem um pouco cansada…